| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

ঘটনা দেখলে মনে হয় ভুতূড়েই বটে! কিন্তু, বারবার পরীক্ষা করলেও একই ফল পাওয়া যায়!

আমি ভাবতাম, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে রহস্যের সমাধান করা, বিজ্ঞানে রহস্যের কোনো স্থান নেই। কিন্তু, কোয়ান্টাম মেকানিক্স সম্পর্কে পড়ার পর মনে হচ্ছে, বিজ্ঞান জগতকে আরো রহস্যময় করে তুলছে। পদার্থ বিজ্ঞানের দু’টি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। এই দুটো তত্ত্ব দিয়েই বস্তুজগতের সবকিছু ব্যাখ্যা করা হয় বা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, এই দুটো তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে চরম বিরোধ। যদিও দুটো তত্ত্বই সঠিক ও পরীক্ষা দ্বারা প্রমানিত।

আইনস্টাইন মনে করতেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব অসম্পূর্ণ। কোয়ান্টাম দুনিয়ায় আক্ষরিক অর্থেই সব ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার ঘটে। যেমন, আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী এই জগতে কোনো কিছু আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে চলতে পারবে না। কিন্তু, কোয়ান্টাম জগতে দেখা যায়, এক জোড়া কোয়ার্ক (কোয়ার্ক হলো অতিপারমানবিক কণা যা দিয়ে প্রোটন, নিউট্রন গঠিত) যদি এমনভাবে সম্পর্কিত থাকে যে, একটার স্পিন/ঘূর্ণন পরিবর্তন করলে তার সঙ্গী কোয়ার্কেরও স্পিন পরিবর্তন হবে। এখন ধরা যাক, এই কোয়ার্ক জোড়াকে এমন দূরত্বে পৃথক করা হলো, যে সে দূরত্ব অতিক্রম করতে এক আলোকবর্ষ লাগে। এই অবস্থায় কেউ যদি প্রথম কোয়ার্কের স্পিন পরিবর্তন করে, তবে আইনস্টাইনের তত্ত্ব মতে সঙ্গী কোয়ার্কের স্পিন কমপক্ষে একবছর পর পরিবর্তন হবে। কারন, প্রথম কোয়ার্কের স্পিন যে পরিবর্তিত হয়েছে, সে খবর দ্বিতীয় কোয়ার্কের কাছে পৌঁছাতে এক বছর সময় তো লাগাই উচিত, যেহেতু আলোর চেয়ে দ্রুত কিছু চলতে পারে না। কিন্তু, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্রথম কোয়ার্কের স্পিন পরিবর্তনের সাথে সাথেই দ্বিতীয়টির স্পিনও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাদের দূরত্বের কোনো প্রভাবই নেই এখানে।

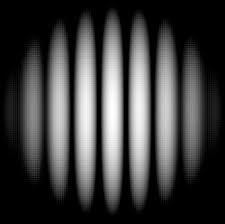

মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান (আমি এখনকার সিলেবাস জানি না) নিয়ে পড়লে ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টের কথা পড়ার কথা। কেউ না পড়ে থাকলে বা ভুলে গেলে, আমি একটু বলে নেই এটা সম্পর্কে। ধরা যাক, এক টুকরা লোহার পাত, যেটা মাঝখানে সূক্ষ্ম দু’টি চিড় বা ফাটল আছে। এটাকে একটা লেজার লাইট আর একটা ক্যামেরার ফিল্মের মাঝখানে রেখে ক্যামেরার সাটারের মতো যদি লেজার লাইট থেকে ফিল্মের দিকে আলো ফেলা হয়, অর্থাৎ আলো সেই লোহার পাতের চিড়ের মধ্য দিয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য সেই ফিল্মের উপর পড়বে। তাহলে, সেই ফিল্ম থেকে ছবি প্রিন্ট করলে নিচের চিত্রের মতো ব্যতিচারের ছবি পাওয়া যাবে।

এখান থেকে ধারনা করা যায় যে আলো ঢেউ বা তরঙ্গ আকারে চলে। একই পরীক্ষা যদি ইলেক্ট্রন দিয়ে করা হয়, তবে কি ফল পাওয়া যাবে? ইলেক্ট্রনের তো ভর আছে, ইলেক্ট্রনকে আমরা তো কনা হিসেবেই ধরতে পারি! একই রকম পরীক্ষার ব্যবস্থা যদি আমরা ইলেক্ট্রনের জন্য করি (আমি বিশদ বিবরনে যাচ্ছি না) এবং একটা একটা করে ইলেক্ট্রন যদি ছাড়ি, তাহলেও দেখা যায় একই রকম ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ, প্রতি ১০ সেকেন্ডে যদি আমরা একটা করে ইলেক্ট্রন ছাড়ি, তবে ঘন্টাখানেক পর, ইলেক্ট্রন ডিটেক্টরের উপর ইলেক্ট্রনের যে ছাপ পাওয়া যাবে, সেটা নিচের এই চিত্রের মতোই ব্যতিচার তৈরি করবে।

কিন্তু, এটা কিভাবে সম্ভব! কারন, একসাথে যদি হাজার খানেক ইলেক্ট্রন ছাড়া হয়, তবে না হয় একেক সংখ্যক ইলেক্ট্রন একেক স্থানে পড়বে। অথবা যেহেতু, দু’টি চিড়ের মাঝ দিয়ে ইলেক্ট্রন যাচ্ছে, ডিটেক্টরের উপর শুধু দু’টি জায়গায় ইলেক্ট্রনের উপস্থিতি পাওয়া যাবে! কিন্তু, ইলেক্ট্রন কেন আলোর মতোই তরঙ্গ বা ঢেউ আকৃতিতে চলছে বলে মনে হচ্ছে! বিজ্ঞানীরা একে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রবাবিলিটি ওয়েভ ধারনার প্রস্তাব করলেন। শ্রডিঞ্জার, নীলস বোর, হাইজেনবার্গ, পল ডিরেক এবং আরো অনেক বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটা গানিতিক সমীকরন দাঁড় করানো হয়েছে, যেটা দিয়ে প্রবাবিলিটি ওয়েভ কেমন হবে সেটা ধারনা করা যায়। মোট কথা, এই সমীকরনের সাহায্যে একটা ইলেক্ট্রন ছোড়া হলে, সেটা ডিটেক্টরের কোন জায়গায় গিয়ে পড়বে সে সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করা যায়! নিউটনের সূত্রের সাথে দ্বিমত করে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে যে, কোনো পরীক্ষার শুরুতে একই রকম পরিস্থিতি আর আয়োজন থাকলেও, একাধিক পরীক্ষার ফল ভিন্ন হতে পারে। মানে আপনি ঢাকা থেকে চিটাগাং রোড ধরে চিটাগাঙের দিকে যাত্রা করলেও রংপুরে গিয়ে পৌঁছাতে পারেন! আপনার কোথায় গিয়ে পৌঁছানোর সম্ভাব্যতা কতটুকু, সেটা এই প্রবাবিলিটি ওয়েভ সমীকরণ বলে দেবে। কোয়ান্টাম দুনিয়ায় জগত সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধ্যান ধারনা অচল! আপনার ঢাকা থেকে চিটাগাং রোড হয়ে রংপুর পৌঁছানোর এই অদ্ভূত ব্যাপারটা কোয়ান্টাম জগতের আরেকটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলে। সেটা হলো, আপনি ঢাকা থেকে রংপুর পৌঁছানোর আগে সেখানে যাবার সম্ভাব্য সবরকম রাস্তা ব্যবহার করেই যাবেন! সেজন্যই রংপুর পৌঁছানোর আগে আপনার চিটাগাং রোড ব্যবহার করার প্রমান বা ইতিহাস পাওয়া যায়। ডাবল স্লিট পরীক্ষার ক্ষেত্রে মনে হবে যে, একটা ইলেক্ট্রন ডান পাশ ও বাম পাশের উভয় স্লিট বা ফাটল অতিক্রম করেই ডিটেক্টরে গিয়ে পৌঁছবে, যেন একই সাথে দুই স্থানে অবস্থান করা!

এই অসম্ভব ব্যাপার যেকোনো মানুষের পক্ষেই মেনে নেয়া বা অনুধাবন করা কষ্টকর। তাই, বিজ্ঞানীরা আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু, আরো ভূতুড়ে ব্যাপার হলো, যদি আপনি খুব চালাকি করে দেখার চেষ্টা করেন ইলেক্ট্রন কোন পথে যাচ্ছে (ডান, বাম নাকি উভয় ফাটল দিয়ে), তাহলে পরীক্ষার ফলাফল নিউটনের সূত্র মেনেই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, আপনার কোনো বন্ধু যদি আপনাকে চিটাগাং রোড ধরে যেতে দেখে ফেলে, তাহলে আপনাকে রংপুরে না, চিটাগাঙেই পাওয়া যাবে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এই পরীক্ষাগুলো থেকে আরও কিছু অসম্ভব বিষয় পাওয়া যায়। যেমন, ভবিষ্যতের কোনো কাজ কি অতীত বদলে দিতে পারে? ধরুন, আপনি টিকেট ছাড়া ট্রেনে উঠেছেন! এমন কি ঘটতে পারে যে, টিটি যদি ট্রেনে আপনার টিকেট চেক করে, তাহলে আপনার পকেটে টিকেট পাওয়া যাবে আর যদি চেক না করে তাহলে ট্রেন থেকে নামার পর আপনার পকেটে টিকেট পাওয়া যাবে না। মানে টিটি যদি আপনার টিকেট চেক করে, তবে আপনার অতীত বদলে যাবে, দেখা যাবে আপনি অতীতের কোনো এক সময়ে টিকেট কেটেছেন, কিন্তু যদি আপনার টিকেট না চেক হয়, তবে ট্রেনে আপনি টিকেট ছাড়া অবস্থান করছেন!

এই ব্যাপারটা ডাবল স্লিট পরীক্ষা একটু অন্যরকমভাবে করে প্রমান পাওয়া যায়। ধরুন ডাবল স্লিটের ডান পাশের বা বাম পাশের চিড়ে এমন এক যন্ত্র বসানো হলো যেটার কাজ হলো সেই চিড় দিয়ে কোনো ইলেক্ট্রন বা ফোটন গেলে তার উপর এমন এক চিহ্ন করা যেন ডিটেক্টরে সেই ইলেক্ট্রন বা ফোটন পৌঁছার পর আমরা বুঝতে পারি সেটা কোন পথ দিয়ে এসেছে। সে ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ডিটেক্টরের উপর কোনো ব্যতিচার তৈরি হয় নি, অর্থাৎ ইলেক্ট্রন বা ফোটন তরঙ্গের মতো আচরন করেছে। ধরি ডাবল স্লিট আর ডিটেক্টরের দূরত্ব এক আলোকবর্ষ। ডাবল স্লিট পার হয়ে সেই ইলেক্ট্রন বা ফোটনের ডিটেক্টরে পৌঁছাতে কমপক্ষে এক বছর লাগবে তাহলে। যদি ডিটেক্টরে পৌঁছানোর ঠিক আগে এমন এক যন্ত্র বসানো হয় যেটা অন করলে সেই ইলেক্ট্রন বা ফোটন কোন স্লিট দিয়ে এসেছে সেই চিহ্ন মুছে যায়। তাহলে দেখা যাবে, ডিটেক্টরে ইলেক্ট্রন বা ফোটন ব্যতিচার তৈরি করেছে বা তরঙ্গ আকারে এসেছে। যদি সেই যন্ত্র বন্ধ রাখা হয়, তবে দেখা যায় ইলেক্ট্রন বা ফোটন কনা আকারেই এসেছে। লক্ষ্যনীয় যে, ডাবল স্লিট অতিক্রম করার সময় সেই ইলেক্ট্রন বা ফোটন কিন্তু জানে না যে , তার গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে তার গায়ে এঁকে দেয়া সেই চিহ্ন মুছবে কিনা! সেই চিহ্ন যদি মুছে দেয়া হয়, তবে তারা তরঙ্গরুপ ধারন করবে, যদি চিহ্ন না মোছা হয় তবে তারা কনারূপ ধারন করবে। প্রকৃতির এক অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা!

সবাইকে ঈদের আগাম শুভেচ্ছা!!

২| ![]() ০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ৮:৪৬

০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ৮:৪৬

ঠাহর বলেছেন: প্রকৃতির খেলা!! ![]()

৩| ![]() ০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ৯:১৫

০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ৯:১৫

পুলক ঢালী বলেছেন: ভীষন রহস্যময় একই সময়ে দুই জায়গায় অবস্থান করা।

![]() ০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ৯:৩৪

০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ৯:৩৪

ঠাহর বলেছেন: আশা করি এ শতকেই এ রহস্যের সমাধান হবে!

৪| ![]() ০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ১০:০৫

০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ১০:০৫

পুলহ বলেছেন: এ জাতীয় উদ্ভট ঘটনার জন্যই কোয়ান্টাম মেকানিক্স শাস্ত্রটাকে আমি খুব বেশিই পছন্দ করি। (যদিও পড়ালেখা থেকে দূরে আছি অনেক দিন)

ইপিআর প্যারাডক্স তো সেইরকম একটা থট এক্সপেরিমেন্ট।

দ্রুত পড়ে গেলাম আপনার লেখা, প্রথম দর্শনে মনে হোল- বেশ সাবলীল ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করেছেন- যেটা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান লেখার ক্ষেত্রে সহজে দেখা যায় না।

শুভকামনা আপনার জন্য। আপনাকেও ঈদের আগাম শুভেচ্ছা!

![]() ০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ১০:২১

০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ১০:২১

ঠাহর বলেছেন: মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। যদি কোনো ভুল হয়ে যায়, তাই খুব ভয়ে ভয়ে লিখি! আমার গুরু কার্ল সেগান বলেছেন, নিজের ভালোবাসার কথা সবাইকে জানাতে। তাই একটু চেষ্টা করি আরকি! খুব উৎসাহ পেলাম আপনার কথায়! অনেক ধন্যবাদ ।

৫| ![]() ০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ১০:৩২

০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ১০:৩২

আহমেদ জী এস বলেছেন: ঠাহর ,

বেশ সহজ করে লিখেছেন । দুনিয়াটা আসলেই রহস্যময় । একটা অনবদ্য ডিজাইন । নদীর একফোঁটা পানি দেখে যেমন নদীটির স্বরূপ বোঝা যায়না তেমনি দুনিয়ার একটা কিছু দেখেই সবটা বোঝা বেশ মুশকিল ।

+

![]() ০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ১০:৪৪

০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ১০:৪৪

ঠাহর বলেছেন: সেই কবিতাটা মনে করিয়ে দিলেন- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু কণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।

একদিন হয়তো অনেক কিছুই জানা যাবে!

৬| ![]() ০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ১০:৫২

০১ লা জুলাই, ২০১৬ রাত ১০:৫২

রাফীদ চৌধুরী বলেছেন: কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সবচেয়ে মজার ব্যাপার একই সাথে একটা পার্টিকেল ২টি স্টেটেই থাকতে পারে। ডিটেক্ট করার সময় দেখা যাচ্ছে সেটা কোন স্টেটে আছে (আপ স্পিন নাকি ডাউন স্পিন)। এর জন্যে জাগতিক রহস্য ভেদ করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ কোন ইনিশিয়াল কন্ডিশনের জন্যে কি আউটকাম আসতে পারে তা আমরা জানি না

অনেক সুন্দর একটা পোস্ট দিয়েছেন, ঈদের শুভেচ্ছা রইল! ![]()

![]() ০২ রা জুলাই, ২০১৬ ভোর ৬:৫৯

০২ রা জুলাই, ২০১৬ ভোর ৬:৫৯

ঠাহর বলেছেন: খুবই মজার এবং রহস্যময়!

৭| ![]() ০২ রা জুলাই, ২০১৬ বিকাল ৪:০৫

০২ রা জুলাই, ২০১৬ বিকাল ৪:০৫

আবুহেনা মোঃ আশরাফুল ইসলাম বলেছেন: মাথা ঘুরায়।

![]() ০৩ রা জুলাই, ২০১৬ রাত ৮:১১

০৩ রা জুলাই, ২০১৬ রাত ৮:১১

ঠাহর বলেছেন: কিন্তু এটাই কোয়ান্টাম বাস্তবতা!

৮| ![]() ০৩ রা জুলাই, ২০১৬ দুপুর ২:১৮

০৩ রা জুলাই, ২০১৬ দুপুর ২:১৮

তাওহিদ হিমু বলেছেন: জটিল রহস্য!

৯| ![]() ০৩ রা জুলাই, ২০১৬ বিকাল ৩:২৮

০৩ রা জুলাই, ২০১৬ বিকাল ৩:২৮

আমিই মিসির আলী বলেছেন: একদিন হয়তো সব রহস্যই উদ্ঘাটিত হবে।

![]()

![]() ০৩ রা জুলাই, ২০১৬ রাত ৮:১৩

০৩ রা জুলাই, ২০১৬ রাত ৮:১৩

ঠাহর বলেছেন: ঠিক বলছেন মিসির আলী সাহেব...!

©somewhere in net ltd.

১| ০১ লা জুলাই, ২০১৬ দুপুর ২:৫২

০১ লা জুলাই, ২০১৬ দুপুর ২:৫২

মহা সমন্বয় বলেছেন: প্রকৃতির এক অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা!!!