| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

শেখ আমিনুল ইসলাম

শেখ আমিনুল ইসলাম

নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো... © শেখ আমিনুল ইসলাম কর্তৃক সর্ব স্বত্ত্ব সংরক্ষিত। লেখকের পূর্বানুমতি ব্যতীত এই ব্লগের কোন লেখা অন্য কথাও প্রকাশ করা যাবে না। [email protected]

“ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম” বইটি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আত্নজীবনীমূলক রচনা হলেও, ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মৌলানা আজাদের অন্যতম প্রধাণ ভূমিকা ছিল। এই গ্রন্থে তিনি ভারত-ভাগের পটভূমিসহ ১৯৩৫-৪৮ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলীর অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন।অনেক ইতিহাসবিদের কাছেই বইটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে অনন্য স্থান করে নিয়েছে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন একাধারে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক সংবাদপত্র ধারার রূপকার, কবি, দার্শনিক ও শিক্ষা-সংস্কারক। ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৫ বছরে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের কনিষ্ঠতম সভাপতি নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রান্তিকালীন সময়ে ১৯৩৯-৪৬ সাল পর্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে ভারতকে নিয়ে গেছেন স্বাধীনতার বন্দরে। চিরন্তন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী মৌলানা আজাদ আমৃত্যু হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কতৃক প্রস্তাবিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ভারত-ভাগকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছেন ভারত-ভাগ ঠেকানোর। কারন, তিনি বিশ্বাস করতেন এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাঁরা উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিভাজিত হয়ে আরো সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র দুইটিতে বজায় থাকবে চিরকালীন অশান্তি, উভয় দেশেই বার্ষিক বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দ কমে গিয়ে সামরিক বরাদ্দ বাড়বে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ জনগণ। ভারত-ভাগের এত বছর পরে, তাঁর আশঙ্কাই যেন আজ এই উপমহাদেশের জন্য চির বাস্তবতা।

মৌলানা আজাদ ১৮৮৮ সালে মক্কায় এক সমভ্রান্ত রক্ষনশীল মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলানা খয়রুদ্দিন সেকালে আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষে ধর্মগুরু হিসেবে ব্যপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিঁনি ১৮৯০ সালে বসবাসের জন্য কোলকাতায় ফিরে আসেন। রক্ষণশীল পরিবারের সদস্য হওয়ায় মৌলানা আজাদকে বাড়িতে বসেই সাবেকি পদ্ধিতে শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। মাত্র পনের বছর বয়সেই তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ দখল অর্জন করেন। তিঁনি আরবীতে দর্শন, জ্যামিতি, গনিত ও বীজগনিতের উপর শিক্ষালাভ করে সাবেকি পদ্ধতিতে শিক্ষা-অর্জনের সমস্ত ধাপ সমাপ্ত করেন এবং শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। রক্ষণশীল পরিবারে বেড়ে উঠে মৌলানা আজাদের মন মুক্তির আশায় ছটফট করতে থাকে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের লেখা তাঁর নজরে আসে। তিনি আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠেন। এজন্য তিনি ততকালীন প্রাচ্যশিক্ষা পাঠক্রমের প্রধাণ পরীক্ষক মৌলভী মোহাম্মেদ ইউসুফ জাফরীর কাছে ইংরেজী শিখেন। পারিবারিক কক্ষপথ ছেড়ে সত্যের সন্ধানে নিজস্ব পথে বেড়িয়ে পড়েন মৌলানা আজাদ। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, “প্রথমে যে জিনিসটা আমাকে ফাঁপরে ফেলল, সেটা হল মুসলমানদের নানা গোষ্ঠীর মধ্যকার প্রভেদ নিয়ে শোরগোল। তারা দাবি করে যে, তাদের সকলেরই উৎসস্থল এক; তাহলে কেন তারা একে অন্যের পরিপন্থী, সেটা আমার ঢুকতো না। যেভাবে চোখ বুঝে কোনোরকমে ভাবনা চিন্তা করে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত আর অবিশ্বাসী বলে দাগিয়ে দিত, তার সঙ্গে আমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীদের এই ভেদবুদ্ধি ক্রমশ ধর্ম জিনিসটার ওপরই আমার মনে সন্দেহ ধরাতে থাকে। ধর্ম যদি বিশ্বজনীন প্রকাশ হয়, তাহলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এত কেন চুলোচুলি আর ঠোকাঠুকি? প্রত্যেকটি ধর্মই বা কেন নিজেকে সত্যের একমাত্র আধার বলে দাবি করবে এবং কেনই বা অন্য সব ধর্মকে নস্যাৎ করবে?...... এই সময় নাগাদ আমি ‘আজাদ’ বা ‘মুক্ত’ এই ছদ্মনাম গ্রহনের সিদ্ধান্ত নিই। এই নামের সাহায্যে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে আমি আর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিশ্বাসের বন্ধনে বাধা নই।” (পৃ. ১১-১২)।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বৃটিশরাজের শাসন সুবিধার্থে বঙ্গভঙ্গ করলে ভারত বিশেষ করে বাংলায় চরম ক্ষোভ দেখা দেয়। তারা ব্রিটিশরাজ থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য স্বদেশী আন্দোলনে উদ্ধুধ হয়ে বিপ্লবী দল গঠন করেন। এ সময় মৌলানা আজাদ বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ ঘোষ ও শ্রী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবীদের দলে নাম লেখান। বিপ্লবীদলগুলোকে মৌলানা আজাদ একক প্রচেষ্টায় বাংলা থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেন। দেশব্যাপী জনমত গড়ে তোলার উদ্দ্যেশে তিনি ১৯১২ সালের জুনে ‘আল-হিলাল’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। “উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাসে ‘আল-হিলাল’ প্রকাশ এক যুগান্তকারী ঘটনা। অল্প সময়ের মধ্যে এই কাগজ অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করল। লোকে এর প্রতি আকৃষ্ট হল শুধু এর উন্নত ধরনের ছাপা আর সৌকর্যের জন্যই নয়, বরং তার চেয়েও বেশি এর প্রচারিত বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের অভিনব সুরের জন্য” (পৃ. ১৫)।

১৯২০ সালে মৌলানা আজাদ তুরস্কের খেলাফত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানদের উদ্বেগকে সামনে রেখে তাদেরকে সংগঠিত করেন, গড়ে তোলেন খেলাফত আন্দোলন। ততদিনে ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্না গান্ধীর আবির্ভাব হলেও, মৌলানা আজাদ জেলে অন্তরীন থাকায় তাঁর সাথে সাক্ষাত হয় নি। গান্ধীজী, লোকমান্য তিলকসহ কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা খেলাফত প্রশ্নে ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব সমর্থন করেন। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী স্বরাজলাভ এবং খেলাফত সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহন করেন। এই সময় গান্ধীজী এবং মৌলানা আজাদ সারা ভারতবর্ষে ব্যপকভাবে সফর করে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য জনসমর্থন আদায় করেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত নাগপুরে এবং এই অধিবেশনেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ চূড়ান্তভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, ভারতীয় রাজনীতি নতুন দিকে মোড় নেয়। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব এ যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে মত-বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। গান্ধীজী খোলাখুলিভাবেই যুদ্ধে জড়ানোর বিরুদ্ধে মত দেন, এমনকি এর বিনিময়ে ভারত স্বাধীনতা পেলেও। “আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে ঝড়-ঝঞ্ঝা যত ঘনিয়ে আসছিল, ততই ঘোরতর বিষাদে গান্ধীজীর মন ভরে উঠছিল। ইউরোপ আর আমেরিকার নানা সমিতি আর ব্যাক্তিবর্গ তাঁর কাছে ব্যগ্রতা জানাচ্ছিলেন, আসন্ন যুদ্ধ ঠেকাবার জন্যে তিনি কিছু করুন-এইসব আবেদন তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ আরও ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। সারা দুনিয়ার শান্তিবাদীরা শান্তিরক্ষার কাজে তাঁকেই স্বাভাবিকভাবে তাদের নেতা হিসেবে দেখেছিল। গান্ধীজী গভীরভাবে এ বিষয়ে ভেবে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে প্রস্তাব করেন যে,…..আসন্ন যুদ্ধে ভারত কোনোক্রমেই যোগ দেবে না, এমনকি তা যদি ভারত স্বাধীনতা লাভ করে, তাহলেও নয়-এই ছিল গান্ধীর মত” (পৃ. ২৭-২৮)। জওহরলাল নেহুরু ও মৌলানা আজাদ ভিন্নমত প্রকাশ করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার গণতান্ত্রীক রাষ্ট্রগুলো আক্রান্ত হওয়ায় নেহুরু তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পারছেন না দেখে, ভিতরে ভিতরে খুব অশান্তিবোধ করেন ও বিচলিত হয়ে পড়েন। মৌলানা আজাদ ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তী সাপেক্ষে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদ শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রীক শক্তির পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহনের প্রস্তাব করেন।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে আহবান জানায়। ডমিনিয়নের পার্লামেন্টগুলো বসে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও, ভারতের ক্ষেত্রে স্বয়ং বড়লাট লর্ড লিনলিথগো কারো সাথে আলোচনা না করেই জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারতকে যুদ্ধে ভিড়িয়ে দেয়। এতে গান্ধীজী মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েন। “ভারতকে যখন অভদ্রভাবে যুদ্ধে টেনে নামানো হল, গান্ধীজীর মানসিক অশান্তি প্রায় সহ্যের সীমা ছাড়াল। যুদ্ধে ভারতের যোগ দেওয়ার ব্যাপারটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি।…..গান্ধীজীর পক্ষে এটা ছিল খুবই কঠিন সময়। গান্ধীজী দেখতে পাচ্ছিলেন যে, যুদ্ধে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং তা রোধ করার আর কোনো ক্ষমতা নেই। তাঁর মর্মপীড়া এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, তিনি বেশ কয়েকবার এমন কি আত্নহত্যা করার কথাও বলেছিলেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন যে, যুদ্ধজনিত দুঃখযন্ত্রণা ঠেকানোর ক্ষমতা যদি তাঁর না থাকে, তাহলে অন্তত তাঁর জীবনের অবসান ঘটিয়ে এ জিনিস চোখে দেখার দায় থেকে রেহাই পেতে হবে” (পৃ.২৮-৩১)।

১৯৪২ সালের শুরুতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে পড়লে, যুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সার্বিক সমর্থন ও অংশগ্রহণ লাভের আশায় মার্কিন যুক্ত্ররাষ্ট্র ও চীনের অনুরোধে ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে বৃটিশ সরকার মনোভাব বদল করে। বৃটিশ সরকারের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে ক্রিপস কমিশন ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে ভারতবর্ষে আসেন। তার প্রস্তাব ছিল, “ বৃটিশ সরকার তখনই এই মর্মে ঘোষণা করবে যে, যুদ্ধ মিটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হবে। ঘোষণায় এই মর্মে আরও একটি ধারা যুক্ত থাকবে যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভেতর থাকা না থাকার বিষয়টি ভারত স্বাধীনভাবে স্থির করতে পারবে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জন্যে একজিকিউটিভ কাউন্সিল পুনর্গঠিত হবে এবং তার সদস্যরা মন্ত্রীর পদমর্যাদা পাবে। বড়লাট থাকবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে। এইভাবে এটা হবে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর তবে এই হস্তান্তর আইন মোতাবেক হতে পারবে কেবল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর” (পৃ. ৪১)। প্রথম থেকেই গান্ধীজী যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিপক্ষে ছিলেন, তাই তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন নি্, কিন্তু কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্বকে ভারতের মঙ্গলের স্বার্থে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলেন। ২৯ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল, ১৯৪২ একটানা কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে দিনের বেলায় ক্রিপসের প্রস্তাবগুলো আলোচিত হয় এবং সন্ধ্যায় মৌলানা আজাদ ও জওহরলাল নেহেরু ক্রিপসের সাথে কথা বলেন। কংগ্রেস যুদ্ধের পরে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করা হবে, একজিকিউটিভ কাউন্সিল মন্ত্রীসভার ন্যায় ক্ষমতাভোগ করবেন, যুদ্ধ একজন ভারতীয় মন্ত্রীর অধীনে পরিচালিত হবে ও বড়লাট থাকবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান এই মর্মে লিখিত ঘোষণা চাইছিল। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস শেষ পর্যন্ত তাঁর পূর্ব অবস্থান থেকে সরে এলে, এই মিশন ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৪২ সালের জুনে জাপান কর্তৃক ভারত আক্রমণ বিশেষকরে বাংলা দখলের আশঙ্কা, ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। করণীয় নির্ধারণে কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধের শুরুর দিকে মৌলানা আজাদ বিভিন্নভাবে গান্ধীজীকে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের কথা বললেও তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু জাপানী বাহিনীর ভারত আক্রমণের আশঙ্কাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী নতুনকরে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের কথা বলেন। মৌলানা আজাদ ও জওহরলাল নেহুরু গান্ধীজীর এই মতকে সমর্থন করতে পারেন নি। মৌলানা আজাদের আশঙ্কা ছিল, ভারতীয় সীমান্তে যখন শত্রুপক্ষ দাঁড়িয়ে, বৃটিশ সেসময়ে সংঘবদ্ধ কোনো আন্দোলন সহ্য করবে না, সব কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তারসহ প্রয়োজনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আন্দোলন দমন করবে। “গান্ধিজীর ধারণা করেছিলেন যে যুদ্ধ ভারতের সীমান্তে এসে যাওয়ায় আন্দোলন শুরু হওয়া মাত্র বৃটিশ কংগ্রেসের সঙ্গে একটা রফা করে নেবে। যদি তা নাও হয় তবু জাপানীরা যখন ভারতের দোরগোড়ায় তখন কোনো চরম পথ নিতে বৃটিশ ইতস্তত করবে। তিনি ভেবেছিলেন এর ফলে কংগ্রেস একটি সার্থক আন্দোলন গড়ে তোলার সময় এবং সুযোগ পাবে” (পৃ. ৬১)। ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই মৌলানা আজাদ ও জওহরলাল নেহুরুর সমর্থন ছাড়াই কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী অহিংস বিপ্লব “ভারত ছাড়” আন্দোলন ঘোষণা করে এবং পরবর্তীতে মৌলানা আজাদের আশঙ্কাই সত্যি হয়। সরকার গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করে দীর্ঘ সময়ের জন্য জেলে পাঠায় এবং “ভারত ছাড়” আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে বৃটিশ সরকার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বোর্ড অব ট্র-এর সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং ফাস্ট লর্ড অব অ্যাডমিরালটি মিঃ এ. ভি. আলেক্সান্ডারের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্যাবিনেট মিশন আলোচনার উদ্দেশ্যে ২৩ মার্চ, ১৯৪৬ ভারত আসেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা। মুসলমানরা তিনটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সামগ্রিকভাবে ভারতে তারা সংখ্যালঘু। ১৯৩৯ সালে জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব ঘোষণা, ১৯৪০ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত লাহোর প্রস্তাব, পরবর্তীতে সংশোধিত পাকিস্তান প্রস্তাবের মাধ্যমে মূলত মুসলমানরা বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে অগ্রসর হয়। এসময় মুসলমানদের মন থেকে হিন্দুদের আধিপত্যের ভয় দূর করার বাস্তব উপায় খুঁজতে থাকেন মৌলান আজাদ। তিনি প্রস্তাব করেন, ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূর করার একমাত্র উপায় ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রিয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন, কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে থাকবে শুধু প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও পররাষ্ট্র, বাকি সব বিষয় থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে। এভাবে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ধরে রেখে সর্বভারতীয় সরকারে আলাদা ভূমিকা রাখতে পারবেন। তাঁর এই প্রস্তাব গান্ধীজীসহ শীর্ষ কংগ্রেস নেতৃত্ব সমর্থন করেন। পরবর্তীতে ১৬ মে ক্যাবিনেট মিশন সেই প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহন করে সমগ্র ভারতকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করেন, ‘ক’ অংশে পড়ে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল, ‘খ’ অংশে পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বৃটিশ বালুচিস্তান এবং ‘গ’ অংশে বাংলা ও আসাম। এই পরিকল্পনা মুসলীম লীগ মেনে নিলে ভারত-ভাগের প্রধাণ বাঁধা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু ইতিহাসের দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায় তখনও অপেক্ষায় ছিল। জওহরলাল নেহুরু ১০ জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে বলে বসেন, “কংগ্রেস ‘বোঝাপড়ার কোনোরকম বাঁধন না মেনে এবং সব সময় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীন মনোভাব নিয়ে’ গণপরিষদে প্রবেশ করবে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা আরও জিজ্ঞেস করেন, এর মানে এটা কিনা যে, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার হেরফের করা যাবে। এর উত্তরে জওহরলাল জোর দিয়ে বলেন যে, কংগ্রেস রাজী হয়েছে শুধু গণপরিষদে যোগ দিতে এবং মনে করে যে, তেমন বুঝলে কংগ্রেস অবাধে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার রদবদল বা ইতরবিশেষ করতে পারে” (পৃ. ১১৬)। নেহুরুর এই ঘোষণার পরে জিন্নাহ কংগ্রেসের মনোভাব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। দেশ স্বাধীন হবার আগেই কংগ্রেস মত পরিবর্তনের ইংগিত দিলে, পরবর্তীতে মুসলমানরা কতটুকু নিরাপদ হতে পারে, এই ভাবনা থেকেই জিন্নাহ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা বিষয়ে মুসলীম লীগের পূর্ববর্তী সমর্থন প্রত্যাহার করে স্বাধীন পাকিস্তানের দাবী পুনর্ব্যক্ত করেন। ফলশ্রুতিতে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

বৃটিশ প্রধাণমন্ত্রী মি. এটলি লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ১৯৪৮ সালের ৩০ জুনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সীমা বেধে দিয়ে শেষ ভাইসরয় করে পাঠান। মৌলানা আজাদ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করে ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তান প্রস্তাবকে সামনে রেখে অগ্রসর হন। এক্ষেত্রে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বল্লবভাই প্যাটেল ও জওহরলাল নেহুরুকে পাশে পান। জওহরলাল নেহুরু প্রথম দিকে ভারত-ভাগের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু লেডী মাউন্টব্যাটেনের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায়, তিনি মত বদল করে ফেলেন। “জওহরলালের ভোল বদলের পেছনে একটা কারণ লেডি মাউন্টব্যাটেন। ভদ্রমহিলা যেমন অতীব বুদ্ধিমতি তেমনি ভারী মায়াবী আর বন্ধুভাবাপন্ন। তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর খুব গুনগ্রাহী এবং বহুক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর সঙ্গে যাদের গোড়ায় মতের অমিল হত তাদের কাছে তিনি স্বামীর বক্তব্য ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন” (পৃ. ১৩৭)। গান্ধীজীও প্রথম দিকে ভারত-ভাগের বিরোধী ছিলেন। মৌলানা আজাদ ভারত-ভাগ ঠেকানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে গান্ধীজীর শরনাপর্ণ হয়ে বলেন, “যেমন এতদিন, তেমনি এখনও আমি দেশভাগের বিরুদ্ধে। বরং দেশভাগের বিরুদ্ধে আমার মনোভাব আগের চেয়েও কড়া।...এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। আপনি যদি দেশভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, এখনও আমাদের শেষ রক্ষার আশা আছে। তবে আপনি যদি চুপ করে থাকেন তো আমার ভয়, ভারতের ভরাডুবি হবে” (পৃ. ১৪০)। গান্ধীজী প্রতিউত্তরে বলেন, দেশভাগ হলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে হবে। কিন্তু প্যাটেল ও নেহুরু বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে নিয়ে আসেন। মৌলানা আজাদ গভীর দুঃখ নিয়ে বলেন, “প্যাটেলকে আজ জিন্নার চেয়েও দ্বিজাতিতত্ত্বের বড় সমর্থক হতে দেখে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। দেশ ভাগের পতাকা জিন্না তুলে থাকলেও তার প্রকৃত পতাকাবাহক এখন প্যাটেল” (পৃ. ১৩৯)।

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ ভাগ যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম হয়। মৌলানা আজাদ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও, তাঁর দেশপ্রেম ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁকে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মতামত, তাঁর সততা ও সাহসকে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ নতুন করে প্রশংসা করতে বাধ্য হবে।

অন লাইনে বইটি পড়তে এখানে ক্লিক করুন।

এক নজরেঃ

India Wins Freedom By Maulana Abul Kalam Azad

অনুবাদঃ ভারত স্বাধীন হল (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

অরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৮৯

পেপারব্যাক সংস্করণ। পৃষ্ঠা-১৯২

মূল্যঃ ১৫০ রুপি

![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ সন্ধ্যা ৭:১০

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ সন্ধ্যা ৭:১০

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: পড়বেন আশা করি। শুভেচ্ছা।

২| ![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ সন্ধ্যা ৬:৫৫

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ সন্ধ্যা ৬:৫৫

সাগর ঝিনেদা বলেছেন: ভাইজান,,,,,,,আপনাকে ধন্যপ্রদান করছি বাট বইটা ডাউনলোডের একটা লিংক দিলে আরো বেশী খুশী হবো............. প্লিজ ভাইয়া একটা লিংক পাটান না।

![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ সন্ধ্যা ৭:১১

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ সন্ধ্যা ৭:১১

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: ভাই ডাউনলোড করা যায়, এমন লিংক খুজে পাচ্ছি না ![]()

পেলে পোস্টে যোগ করে দিব। শুভেচ্ছা।

৩| ![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ৮:১৭

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ৮:১৭

শিক্ষানবিস বলেছেন: খুব ভাল লাগল। এ রকম রিভিউ আরো দেবেন। আশা রইল।

আর মাওলানা ছেলে-মেয়ে উত্তরাধিকার সম্পর্কে কিছু জানেন? কবি

হুমাউন কবীর তার কি হয়?

![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৪১

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৪১

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: সুন্দর মন্তব্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই বইতে মৌলানা আজাদের ব্যক্তিগত জীবন তেমন একটা আসে নি, তাই তাঁর উত্তরাধিকার সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। হুমায়ুন কবীর দীর্ঘ দিন মৌলানার সহকর্মী ও একান্ত সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। এই বইটির কথক মৌলানা আজাদ ও অণুলেখক হুমায়ুন কবীর।

শুভেচ্ছা। ভালো থাকবেন।

৪| ![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ৮:৪৮

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ৮:৪৮

চার্লস চ্যাপলিন বলেছেন: আমার প্রথম পড়া ইংরেজী বই। অসাধারণ লেগেছিলো।

![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৪৮

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৪৮

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: ধন্যবাদ ভাই। শুভেচ্ছা।

৫| ![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৩৭

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৩৭

শূণ্য উপত্যকা বলেছেন: আপনিত ভাল বুক রিভিউ দেন। নিয়মিত চাই কিন্তু। ++++

![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:০৩

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:০৩

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: শূণ্যদা আপনার ট্রেন টু পাকিস্তান পড়েই রিভিউটা লেখার ইচ্ছা জাগে ![]() আমি আপনার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ।

আমি আপনার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ।

৬| ![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৫৫

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৫৫

জুন বলেছেন: তিনি বিশ্বাস করতেন এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাঁরা উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিভাজিত হয়ে আরো সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র দুইটিতে বজায় থাকবে চিরকালীন অশান্তি, উভয় দেশেই বার্ষিক বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দ কমে গিয়ে সামরিক বরাদ্দ বাড়বে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ জনগণ।

এটা যে কত বড় সত্য মওলানা সাহেবের মত দুরদর্শী নেতা অনেক আগেই বুঝেছিলেন যা এখন মানুষ পদে পদে বুঝতে পারছে।

তার সে আটকে দেয়া পৃস্ঠাগুলো খুলে পুরো বইটা মুক্ত করে দেয়া হয়েছে তার নির্দেশ মত।

খুব সুন্দর বিশ্লেষন করেছেন,অনেক বছর আগে পড়া মৌলানা কে আবার জানলাম আমিনুল।

প্রিয়তে

![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:১৭

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:১৭

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: অনেক ভালো লাগল আপা আপনার সুন্দর মন্তব্য পেয়ে। অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

৭| ![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৫৭

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৫৭

কাউসার রুশো বলেছেন: চমৎকার রিভিউ, বইটা পড়ার আগ্রহ বাড়লো।

![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:২৬

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:২৬

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: পড়বেন আশা করি। শুভেচ্ছা।

৮| ![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৫৮

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৫৮

জুন বলেছেন: ভারতের কংগ্রেস মন্ত্রী গোলাম নবী আযাদ তার নাতি হয় সম্ভবত।

![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:৩২

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:৩২

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: কৃতজ্ঞতা আপা, এই তথ্যটা জানা ছিল না। শুভেচ্ছা ![]()

৯| ![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:২০

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:২০

মাসুম আহমদ ১৪ বলেছেন: বইটা পড়া হয়ে গেলো ![]() !

!

দারুণ হৈছে

![]() ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:৪৩

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:৪৩

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: অনেক ধন্যবাদ মাসুম ভাই। শুভেচ্ছা ![]()

১০| ![]() ২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১২:১৮

২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১২:১৮

শূণ্য উপত্যকা বলেছেন: আমি আপনার লেখার ভক্ত হয়ে পড়লাম।

![]() ২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ ভোর ৬:১১

২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ ভোর ৬:১১

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: শূণ্যদা, আমি কিন্তু অনেক আগে থেকেই আপনার ভক্ত ![]()

![]()

১১| ![]() ২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১:৫৭

২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১:৫৭

ত্রাতুল বলেছেন: এত বড় কেন? ![]()

![]() ২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ সকাল ৭:১০

২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ সকাল ৭:১০

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: একটু বড় হয়ে গেল ![]()

![]()

শুভেচ্ছা।

১২| ![]() ২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ৯:৪২

২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ৯:৪২

জিসান শা ইকরাম বলেছেন: খুব কঠিন একটা বিষয়কে বেছে নেয়া হয়েছে, পোষ্ট হিসাবে।ভাল লাগল ব্লগারের আগ্রহ দেখে ।

++

শুভকামনা অনেক ![]()

![]() ২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:০৭

২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:০৭

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: অনেক ধন্যবাদ জিসান ভাই। আপনার জন্যও শুভ কামনা ![]()

১৩| ![]() ২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:০৭

২৮ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১১:০৭

দীপান্বিতা বলেছেন: দারুন লাগলো...স্বাধীনতা কত ঝড়ঝাপ্টার পরে এসেছে একটু যেন আঁচ করলাম...

আর একজনকে খুব কম চিনি কিন্তু খুব ভাল লাগে- খান আব্দুল গফফর খান-ওঁনার সম্পর্কেও কিছু জানাবেন!

![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১২:১৩

২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১২:১৩

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: শুভেচ্ছা আপা। দেশ বিভাগের পূর্বে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশে, মুসলীম লীগ একচেটিয়া জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছে। শুধু ব্যতিক্রম ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ( যেটা বর্তমানে পাকিস্তানের অংশ)। সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত খান আব্দুল গফফর খানের নেতৃত্ত্বে কংগ্রেস সব সময় ক্ষমতায় এসেছে এই প্রদেশে। কিন্তু দেশ ভাগের সময়, তাঁরা পড়ে যান বিপদে। কারণ এলাকাটা পাকিস্তানের অংশে পড়ে যায়। তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন ভারতের সাথে থাকতে। কিন্তু কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেন নি। গান্ধীজীও নিশ্চুপ ছিলেন সেসময়। এই বই থেকে কিছু লাইন তুলে দিচ্ছি...

"এখন তিনি (গান্ধীজী) ওয়ার্কিং কমিটিতে (কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি) খোলাখুলি দেশভাগের পক্ষ্যে বললেন। আগেই আমি (মৌলানা আজাদ) তাঁর মতিগতির আঁচ পাওয়ায়, তাঁর কথা শুনে আমার ঠিক আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা হয় নি। কিন্তু খান আব্দুল গফফর খানের মনে এর কী প্রতিক্রিয়া হবে সহজেই অনুমেয়। তাঁর তো শুনে একেবারে আক্কেলগুড়ুম এবং বেশ কয়েক মিনিট মুখ দিয়ে রা বেরলো না। তিনি তারপর ওয়ার্কিং কমিটির কাছে আর্জি জানালেন এবং মনে করিয়ে দিলেন যে, বরাবর তিনি কংগ্রেসের পাশে থেকেছেন। এখন যদি কংগ্রেস তাঁকে ত্যাগ করে, তাহলে সীমান্তে তার সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হবে। তাঁর শত্রুরা তাঁকে উপহাস করবে এবং এমন কি তাঁর বন্ধুরাও বলবে যে, যতদিন কংগ্রেসের সীমান্তকে দরকার ছিল, ততদিন খুদাই-খিদমতগারদের তাইয়ে তুইয়ে রেখেছে। কিন্তু যখনই মুসলীম লীগের সঙ্গে কংগ্রেস রফা করে ফেলতে চাইল, অমনি সে দেশভাগের বিরোধতার পাট চুকিয়ে দিল- এমন কি তার আগে সীমান্তকে আর তার নেতাদের একটা জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করল না। খান আব্দুল গফফর খান বার বার বলতে লাগলেন যে, কংগ্রেস যদি খুদাই-খিদমতগারদের যমের মুখে ঠেলে দেয়, তাহলে সীমান্ত এটাকে বিশ্বাস ঘাতকতার কাজ বলে মনে করবে” (পৃ. ১৪৫)।

দেশভাগের পর খান আব্দুল গফফর খান ও তার ভাই ডাঃ খান সাহেবের অবস্থা খুব করুন হয়েছিল। “খান-ভাইদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষেরা জিন্নার কান ভাঙাতে দেরি করে নি। সীমান্তে যিনি মন্ত্রিসভা গড়েছিলেন, সেই আব্দুল কায়ুম খান স্বভাবতই চাননি জিন্না আর খান ভাইদের মধ্যে কোনো মিটমাট হোক। সুতরাং তিনি এমন সব কাজকারবার চালাতে লাগলেন যাতে দুপক্ষের বোঝাপড়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। বস্ততপক্ষে, তাঁর সরকারের কাজেকর্মে শোভনতা আর ন্যায়বিচারের বালাই থাকে নি; অবৈধভাবে এবং অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে খুদাই-খিদমতগারদের পিষে ফেলা হল। চূর্ণ হল গণতন্ত্র এবং বলপ্রয়োগ হয়ে দাঁড়াল রোজকার ব্যাপার। বৈধ অভিযোগ ছাড়াই অথবা বিনা বিচারে খান আব্দুল গফফর খান,ভাই ডাঃ খান সাহেব এবং খুদাই-খিদমতগারদের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দকে জেলে পুরে দেওয়া হল। প্রায় ছয় মাস ধরে তাঁদের জেল খানায় পচে মরতে হয়েছে” (পৃ. ১৪৭)।

১৪| ![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ ভোর ৫:৫৮

২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ ভোর ৫:৫৮

স্বদেশ হাসনাইন বলেছেন: বইটা পড়বো। প্রিয়তে রাখলাম।

![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ সকাল ৭:১৯

২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ সকাল ৭:১৯

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: অনেক ধন্যবাদ প্রিয় কবি। শুভেচ্ছা।

১৫| ![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ সকাল ৮:৩৬

২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ সকাল ৮:৩৬

হুপফূলফরইভার বলেছেন: সত্যিই ভারত বিভাজনের অদূরভবিষ্যতের ভয়ংকর চিত্ররেখা তুলে ধরে দূরদর্শী চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন মাওলানা সাহেব উনার এই বইয়ে~

আপনার রিভিউ ভাল লেগেছে~

![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ সকাল ৯:৩০

২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ সকাল ৯:৩০

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: অনেক ধন্যবাদ হুপফূলফরইভার ভাই। শুভেচ্ছা ![]()

১৬| ![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ দুপুর ১২:৪৮

২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ দুপুর ১২:৪৮

সৈয়দা আমিনা ফারহিন বলেছেন: ইস কারেন্টটা চলে গেল। পরে এসে পড়ছি ভাই ![]()

![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ দুপুর ১২:৫৬

২৯ শে অক্টোবর, ২০১০ দুপুর ১২:৫৬

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: পড়ে জানাবেন কিন্তু, আপনার জমজ ভাই কেমন রিভিউ লিখল ![]()

![]()

১৭| ![]() ৩১ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৪২

৩১ শে অক্টোবর, ২০১০ রাত ১০:৪২

শূণ্য উপত্যকা বলেছেন: আরে আপনি জেলের বাইরে কখন এলেন? আজকা সকালেই দেখলাম ঢাবির আমিনুল ইসলাম গ্রেফতার। ![]()

![]()

ভাই আজকের পত্রিকা দেখছেন? ঢাবির ছেলেদের নৈতিকতার এত অবক্ষয় মেনে নেওয়া যায় না।

![]() ০১ লা নভেম্বর, ২০১০ রাত ২:১৬

০১ লা নভেম্বর, ২০১০ রাত ২:১৬

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: ঐ আমিনুল ইসলামকে নিয়ে খুবই বিব্রতকর অবস্থায় আছি ![]()

![]()

![]()

সহমত শূণ্যদা। আমি খুব শকড। ঢাবির মান নামতে নামতে আর কত নিচে যাবে, তাই ভাবছি।

১৮| ![]() ০১ লা নভেম্বর, ২০১০ সকাল ৮:৩৪

০১ লা নভেম্বর, ২০১০ সকাল ৮:৩৪

এস এ মেহেদী বলেছেন: আমিনুল ভাই কেমন আছেন ?

খুব ভালো লাগলো পোস্ট। +++

ভালো থাকুন নিরন্তর।

![]() ০১ লা নভেম্বর, ২০১০ দুপুর ১:৪৫

০১ লা নভেম্বর, ২০১০ দুপুর ১:৪৫

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: ভালো আছি মেহেদী ভাই। অনেক দিন পর ![]()

কেমন আছেন আপনি? শুভেচ্ছা।

১৯| ![]() ০৫ ই নভেম্বর, ২০১০ বিকাল ৫:০৪

০৫ ই নভেম্বর, ২০১০ বিকাল ৫:০৪

দীপান্বিতা বলেছেন: খুব খারাপ লাগছে খান আবদুল গফফর খানের শেষটা এমন গেছে জেনে...কিন্তু উনিতো ১৯৮৮ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন! ১৯৪৭ থেকে পুরটাই জেলে থাকতে হয়েছিল নাকি!...আপনার মন্তব্য পড়ে মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল...

![]() ০৫ ই নভেম্বর, ২০১০ রাত ১০:১৮

০৫ ই নভেম্বর, ২০১০ রাত ১০:১৮

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: দিদি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস যেমন গোরবের ইতিহাস, তেমনি এর সাথে লুকিয়ে আছে অনেক নিঃস্ব অসহায়ের চোখের জল, শরীরের রক্ত আর অনেকের ভিটে মাটি হারানোর দুঃখ। চিন্তা করতে পারি না, একজন মানুষ ঘুম থেকে উঠে দেখল সে পরবাসি হয়ে গেছে। তাঁর সব কিছুই গেছে। এমনই!

এই বইটা পড়তে গিয়ে অনেক যায়গাতেই কষ্ট লেগেছে। আজ বল্লভ ভাই, প্যাটেলকে আধুনিক ও অখন্ড ভারতের রূপকার বলা হয়। তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য, পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্ট্যাচু গুজরাটের নর্মদা নদীর পরে হবে "স্ট্যাচু অব ইউনিটি" নামে। অথচ তিনিই ভারতভাগের মূল কারিগর ছিলেন। সে কথা, এই পোস্টে আমার সেষ উদ্ধৃতি দেখবেন। মৌলানা আজাদ এই বইতে পরোক্ষভাবে গান্ধীজিকে হত্যার জন্য তাঁকে দায়ি করে গেছেন। বল্লভ ভাই তখন সরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি গান্ধীজির নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থাই নেন নি, কেননা গান্ধীজি দেশ বিভাগের সময় ঘটে যাওয়া দাঙ্গার জন্য তাঁর সমালোচনা করেছিলেন, ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। তিনি সেই দাবী প্রত্যাক্ষান করেছিলেনই, সেই সাথে গান্ধীজিকে অপমান করে চলে গিয়েছিলেন।

গান্ধীজি তাঁর ভগ্ন শরীর নিয়েই আমরণ অনশন শুরু করেন। বল্লভ ভাই পাষাণ হতে পারেন, ভারতের জনগণ নন। তারা কাঁদতে কাঁদতে গান্ধীজির সামনে অবনত মস্তকে হাজির হয়ে, কথা দেন এই দাঙ্গা আর হবে না। মুসলমানরা ভারতের সব জায়গায় নিরাপদ থাকবেন।

কিন্তু বল্লভ ভাই, গান্ধীজির এই অনশনকেও মেনে নিতে পারেন নি। তিনি এটি নিয়ে অনেক অপমানজনক কথা বলে, এই নাটক থামাতে বলেছিলেন।

আপনার জন্য, গান্ধীজির হত্যাকারী নথুরাম গডসের জবান বন্দীর লিংক দিচ্ছি। Click This Link

কিছুটা ধারনা হয়ত পাবেন।

খান আবদুল গফফর খান

হ্যা দিদি, খান আবদুল গফফর খান১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁকে পুরো ষাট ও সত্তরের দশক হয় জেলে থাকতে হয়েছে, নতুবা নির্বাসনে থাকতে হয়েছে।

গান্ধীজির সাথে খান আবদুল গফফর খান

তাঁকে ১৯৮৫ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনিত করা হয়েছিল। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ভারতের নাগরিক না হয়েই প্রথমবারের মত ভারত রত্ন পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালে তিনি যখন মৃত্যু বরণ করেন, তখন আফগান যুদ্ধ চলছিল। তাঁর অন্ত্যেষ্টেকৃয়ার মর্যাদা রক্ষার্তে, সোভিয়েত বাহিনী ও আফগানরা যুদ্ধ বিরতি পালন করেন।

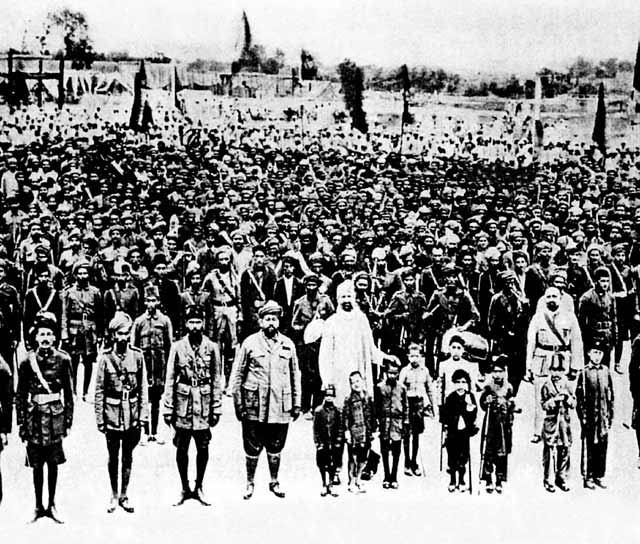

তাঁর গড়া খুদাই-খিদমতগার বাহিনী

২০| ![]() ২০ শে নভেম্বর, ২০১০ রাত ৯:০৪

২০ শে নভেম্বর, ২০১০ রাত ৯:০৪

কাউসার রুশো বলেছেন: প্রিয়তে নিয়ে রাখলাম। আপনার পোস্টটি অনেক সময় নিয়ে পড়তে হবে। এমনকি কমেন্টগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। পড়ে কমেন্ট করবো আবার।

আপনার বেশিরভাগ পোস্টই আমার প্রিয়তে নিতে হবে দেখছি। ![]()

![]() ২০ শে নভেম্বর, ২০১০ রাত ৯:১০

২০ শে নভেম্বর, ২০১০ রাত ৯:১০

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: রুশো ভাই রিভিউটা আগে এক বার পড়েছিলেন। অনেক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা ![]()

২১| ![]() ২০ শে নভেম্বর, ২০১০ রাত ৯:১০

২০ শে নভেম্বর, ২০১০ রাত ৯:১০

কাউসার রুশো বলেছেন: আপনার লেখাটা আগেও একবার তাড়াহুড়ো করে পড়েছিলাম। কমেন্টও করেছিলাম।

এবার আরো মনোযোগ দেয়ে পড়তে হবে। আমি নিজেও তাঁর সম্পর্কে রিসেন্টলি আরো কিছু পড়েছি। আবার পড়ে অঅপনার সঙ্গে আলাপ হবে।

ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন ![]()

![]() ২০ শে নভেম্বর, ২০১০ রাত ৯:১২

২০ শে নভেম্বর, ২০১০ রাত ৯:১২

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: আপনিও ভালো থাকবেন ![]()

২২| ![]() ২৭ শে নভেম্বর, ২০১০ দুপুর ২:৩৮

২৭ শে নভেম্বর, ২০১০ দুপুর ২:৩৮

![]() ২৭ শে নভেম্বর, ২০১০ বিকাল ৩:৩৫

২৭ শে নভেম্বর, ২০১০ বিকাল ৩:৩৫

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: শুভেচ্ছা ![]()

২৩| ![]() ০১ লা ডিসেম্বর, ২০১০ দুপুর ১২:৩১

০১ লা ডিসেম্বর, ২০১০ দুপুর ১২:৩১

নিভৃত নয়ন বলেছেন: ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ থাকলেও পুরা বইয়ের ইতিহাস পড়ে জানার ক্ষেত্রে আলসেমো আছে, এক্ষেত্রে আপনার মত মানুষ এ ভরসা।

অনেক কিছু জানলাম।

ভাল থাকবেন।

![]() ০১ লা ডিসেম্বর, ২০১০ দুপুর ১:৩০

০১ লা ডিসেম্বর, ২০১০ দুপুর ১:৩০

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: অনেক অনেক ধন্যবাদ ![]() । আপনিও ভালো থাকবেন। শুভেচ্ছা।

। আপনিও ভালো থাকবেন। শুভেচ্ছা।

২৪| ![]() ০৩ রা ডিসেম্বর, ২০১০ সন্ধ্যা ৬:১১

০৩ রা ডিসেম্বর, ২০১০ সন্ধ্যা ৬:১১

জুল ভার্ন বলেছেন: মৌলানা আবুল কালাম আজাদ'র মুল বইটা "ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম" আগেই পড়েছি-তখন বুঝতে পারিনি পড়ার পরেও আমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসম্পুর্ণতা রয়েগিয়েছিল।আপনার রিভিউ পড়ে পড়ার অপুর্ণতা পুর্ণ পেলো।

একটা বিষয় উল্যেখ না করে পারছিনা তাহচ্ছে-মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সঠিক ভাবে মুল্যায়ন এবং পুর্ণ মর্যায় ভুষিত করতে ব্যার্থ হয়েছেন যথযথ কর্তিপক্ষ। বরং উনার অবদানকে খাটো করতে গিয়ে অনেককেই বড় করার চেস্টা করা হয়েছে-যা দুঃখ জনক।

ধন্যবাদ এবং প্লাস।

![]() ০৩ রা ডিসেম্বর, ২০১০ রাত ৯:২৩

০৩ রা ডিসেম্বর, ২০১০ রাত ৯:২৩

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জুল ভার্ন ভাই।

আপনার সাথে পূর্ণ সহমত। তবে এর জন্য মৌলানা আজাদও কিছুটা দায়ী, উনি যদি শেষ সময়ে কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব ছেড়ে না দিতেন, তবে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস অন্য রকম হত।

হলিউডে গান্ধীজির উপর একটা ছবি দেখেছি, ওরাও মৌলানাকে সেভাবে মূল্যায়ন করে নি।

অনেক অনেক ভালো থাকবেন। শুভ কামনা ![]()

২৫| ![]() ১৯ শে ডিসেম্বর, ২০১০ রাত ১১:৫৯

১৯ শে ডিসেম্বর, ২০১০ রাত ১১:৫৯

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলেছেন: ভারত হতে মুসলমানগণ ভাগ হয়ে ভালোই করেছে। নতুবা ভারতে ২০ কোটি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও তারা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে এবং খারাপ অবস্থায় আছে। আজকে মৌলানা আজাদ বেচে থাকলে উনি কষ্ট পেতেন।

![]() ২০ শে ডিসেম্বর, ২০১০ রাত ১২:১২

২০ শে ডিসেম্বর, ২০১০ রাত ১২:১২

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: পুরনো লেখা খুঁজে নিয়ে পড়েছেন, এজন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

মৌলানা আজাদের দৃষ্টিভঙ্গী হয়ত অনেক অংশেই সময়ের ব্যস্তবতার নিরিখে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি সত্যিকারভাবেই আমৃত্যু মুসলমানদের ভালো চেয়েছেন, হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি চেয়েছেন।এজন্য তিনি শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন।

অনেক ধন্যবাদ ও শুভ কামনা ![]()

২৬| ![]() ২৯ শে ডিসেম্বর, ২০১০ রাত ২:৩২

২৯ শে ডিসেম্বর, ২০১০ রাত ২:৩২

কাউসার রুশো বলেছেন: বাংলা অনুবাদটা কিনেই ফেল্লাম ![]()

![]() ২৯ শে ডিসেম্বর, ২০১০ রাত ২:৪০

২৯ শে ডিসেম্বর, ২০১০ রাত ২:৪০

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: খুব খুশি হলাম রুশো ভাই। পড়া শেষ হলে আমার কথা মনে পড়বে ![]()

২৭| ![]() ০৫ ই এপ্রিল, ২০১১ বিকাল ৫:৫২

০৫ ই এপ্রিল, ২০১১ বিকাল ৫:৫২

তারিক মাহমুদ (তারিক) বলেছেন:

লেখাটি আরো আগেই প্রিয়তে নিয়েছিলাম, বাট পড়া হচ্ছিলো না। আজকে প্রথম বারের মত পড়ে ফেললাম। রিভিউ সুন্দর হয়েছে। ধন্যবাদ।

বইটির কথা আমি নানান আলোচনায় শুনেছি। তবে এখনো পড়া হয়নি। পড়ার ইচ্ছে রইলো।

![]() ০৫ ই এপ্রিল, ২০১১ সন্ধ্যা ৬:০৯

০৫ ই এপ্রিল, ২০১১ সন্ধ্যা ৬:০৯

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: অনেক ধন্যবাদ ভাই। অনেক পুরনো লেখায় আপনার এই সুন্দর মন্তব্য খুব অনুপ্রাণিত করল আমাকে। শুভেচ্ছা নিরন্তর ![]()

২৮| ![]() ১৯ শে জুলাই, ২০১১ সকাল ১০:০৯

১৯ শে জুলাই, ২০১১ সকাল ১০:০৯

সারওয়ার ইবনে কায়সার বলেছেন: আমার খুব প্রিয় একটা বই......

বইটা পুরো পড়ার পর আমিও এই বই নিয়ে একটা পোস্ট দেবার কথা ভেবেছিলাম....দেয়া হয়নি।

বইটা নিয়ে আপনার অনেক চিন্তাই আমার সাথে মিলে গেল..মৌলানা আজাদ ২য় বিশ্বযুদ্বের সময়কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন সময়গুলোতে কং্গ্রেসের প্রধান ছিলেন.......সে হিসাবে ভারত স্বাধীন হবার ক্ষেত্রে তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রয়েছে....

কিন্তু কেউই তা জানেনা![]()

পোস্টে প্লাস

![]() ২৩ শে জুলাই, ২০১১ রাত ২:২৫

২৩ শে জুলাই, ২০১১ রাত ২:২৫

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: অনেক পুরনো পোস্টে আপনার এই অমূল্য মন্তব্য আমাকে খুবই ঋণী করল। কৃতজ্ঞতা ![]()

২৯| ![]() ০৫ ই নভেম্বর, ২০১২ রাত ৯:১০

০৫ ই নভেম্বর, ২০১২ রাত ৯:১০

মুহাম্মাদ আলী বলেছেন: আমিও বলতে চাই ভারত ভাগ হয়ে ভালই হয়েছে।না হলে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশ আমরা পেতাম না ![]()

বাংলাদেশের জয় হোক

![]() ০৬ ই নভেম্বর, ২০১২ রাত ১০:৩৩

০৬ ই নভেম্বর, ২০১২ রাত ১০:৩৩

শেখ আমিনুল ইসলাম বলেছেন: জয় হোক বাংলাদেশের। শুভেচ্ছা ![]()

৩০| ![]() ০৬ ই মে, ২০১৫ বিকাল ৪:২৫

০৬ ই মে, ২০১৫ বিকাল ৪:২৫

সাদিকনাফ বলেছেন: প্রিয়তে

৩১| ![]() ০৬ ই মে, ২০১৫ বিকাল ৫:৩৩

০৬ ই মে, ২০১৫ বিকাল ৫:৩৩

জেকলেট বলেছেন: বইটা অনেক আগে পড়ে ছিলাম। ইতিহাসের নিরিখে হয়তবা অনেকেই ভিন্নমত করেছেন বইয়ের অনেক ব্যাপারে। কিন্তু মওলানার পান্ডিত্য এবং দেশ ভাগের বিরোধীতার ব্যাপারে উনার আন্তরিকতার ব্যাপারে উনার মনোভাবের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কউকেই বিরোধীতা করতে শুনিনি।

উনার পান্ডিত্যের ব্যাপারে গান্ধির একটা মন্তব্য আছে "মাওলানা আযাদ প্লেটো, এরিস্টেটল, পিথাগোরাসের সমকক্ষ পান্ডিত।"

খুব সম্ভবত আল্লামা ইকবাল বলেছেন আমি ইসলাম শিখেছি দুই আবুলের থেকে এর একজন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ আরেকজন আবুল আ'লা মওদুদী।

দ্বিতীয় আবুলের লেখা পড়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কুনোটাই এখন হয়নাই ![]()

আর রিভিউ টা অনেক সুন্দর হয়েছে।

©somewhere in net ltd.

১| ২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ সন্ধ্যা ৬:৪৪

২৭ শে অক্টোবর, ২০১০ সন্ধ্যা ৬:৪৪

কায়কোবাদ বলেছেন: চমৎকার রিভিউ, বইটা পড়ার আগ্রহ বাড়লো।