| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

‘তুষারে শুভ্র সারা পৃথিবী;

অবস্থার গুরুভারে আমরা বরফের ওপর দিয়ে চলেছি,

দৃষ্টিতে কোথাও নেই সবুজ পাইন,

লালঝান্ডা হাওয়ায় উড়িয়ে আমরা অতিক্রম করি গিরিপথ

আমাদের মাথার ওপর খাড়া পাহাড়’

—মাও সে–তুং, ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

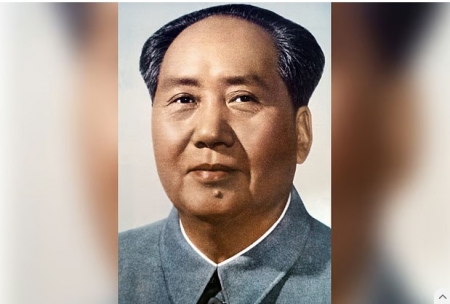

আজকের আধুনিক চীন—যে রাষ্ট্র আজ বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতিতে সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করছে—তার ভিত্তি নির্মাণের পেছনে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় অবদান মাও সে–তুংয়ের। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে, ১৯৭৬ সালে তিনি দেহ রেখেছেন বটে; কিন্তু তাঁর চিন্তা, দর্শন ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার এখনো প্রতিদিন নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁকে। কেবল তাঁর জন্মভূমি চীনেই নয়, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা থেকে লাতিন আমেরিকার অনেক দেশেই মাও আজও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

১৯১৭ সালে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় জার শাসনের পতন ঘটে; ক্ষমতায় আসে বলশেভিকরা, যাদের আদর্শ ছিল সমাজতন্ত্র। তখন মাও সে–তুং মাত্র ২৪ বছরের তরুণ। এরই মধ্যে তিনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নিয়ে লেখা বহু গ্রন্থ পড়ে ফেলেছেন। রুশ বিপ্লব তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। পরবর্তী সময়ে মাও লিখেছেন—

‘১৯২০ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে, তত্ত্বগত হোক বা কর্মক্ষেত্রে, আমি মার্ক্সবাদী হয়ে উঠি। এই প্রথম আমি নিজেকে প্রকৃত অর্থেই মার্ক্সবাদী হিসেবে ভাবতে পারলাম।’

মাও সে–তুংয়ের রাজনৈতিক দর্শন পরিচিত ‘মাওবাদ’ নামে। মূলত এটি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদেরই এক নতুন রূপ, তবে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও কৃষিভিত্তিক চীনা সমাজের বাস্তবতা এর ভিত গড়ে তোলে। মাওবাদের কেন্দ্রে রয়েছে কৃষকশ্রেণিকে সংগঠিত করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, গণসংহতির ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা এবং কৌশলগত জোট গঠনের ধারণা।

শুধু চীনেই নয়, দক্ষিণ এশিয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা প্রান্তে মাওবাদের ছাপ আজও স্পষ্ট। ভারত, নেপাল, ফিলিপাইনসহ একাধিক দেশে মাওবাদী সংগঠন সক্রিয় রয়েছে, যারা প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎখাত করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

বলা হয়ে থাকে, বিপ্লবী নেতৃত্বে যেমন মাও ছিলেন নিঃসন্দেহে সফল, রাষ্ট্র পরিচালনায় ততটা সাফল্য তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকেনি। জনগণকে সংগঠিত করে দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি ক্ষমতায় পৌঁছেছিলেন, কিন্তু ক্ষমতায় বসার পর সেই জনগণকেই তাঁর নীতির কারণে বহুবার দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। ‘গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড’ কিংবা ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব’-এর মতো উদ্যোগ প্রমাণ করে, একজন দূরদর্শী বিপ্লবী নেতা হয়তো তিনি ছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর সিদ্ধান্তগুলো অনেক সময় দেশকে অনিশ্চয়তা, দুর্ভিক্ষ ও অস্থিরতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

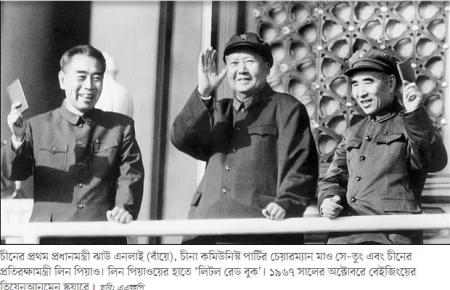

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় মাও সে–তুংয়ের বিখ্যাত উদ্ধৃতিসংকলন ‘লিটল রেড বুক’। ছোট আকারের, উজ্জ্বল লাল মলাটের এই বইয়ের ভেতরে ছিল মাও সে–তুংয়ের রাজনীতি, বিপ্লব, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামরিক কৌশল, যুবসমাজ, নারী, কৃষি ও শিল্প–সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উক্তি। সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক কমিশনার লিন বিয়াও বইটি সংকলন করেন। মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।  চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় (১৯৬৬–১৯৭৬) বইটি হয়ে ওঠে একধরনের ‘অবশ্যপাঠ্য’। স্কুল, কারখানা, সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামেও লাল বই হাতে দেখা যেত ছাত্র-যুবক, শ্রমিক ও কৃষকদের। মাও সে–তুংয়ের চিন্তা মুখস্থ করা, উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তৃতা রাখা, এমনকি বিতর্কে অংশ নেওয়া ছিল রাজনৈতিক দায়িত্বের অংশ। একসময় এটি বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক মুদ্রিত বইয়ে পরিণত হয়।

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় (১৯৬৬–১৯৭৬) বইটি হয়ে ওঠে একধরনের ‘অবশ্যপাঠ্য’। স্কুল, কারখানা, সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামেও লাল বই হাতে দেখা যেত ছাত্র-যুবক, শ্রমিক ও কৃষকদের। মাও সে–তুংয়ের চিন্তা মুখস্থ করা, উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তৃতা রাখা, এমনকি বিতর্কে অংশ নেওয়া ছিল রাজনৈতিক দায়িত্বের অংশ। একসময় এটি বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক মুদ্রিত বইয়ে পরিণত হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ‘লিটল রেড বুক’–এর প্রভাব ছিল স্পষ্ট। আফ্রিকা ও এশিয়ার মুক্তিকামী আন্দোলন থেকে শুরু করে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবাদী তরুণদের হাতেও এই বই দেখা গেছে। মাও সে–তুংয়ের বিপ্লবী ভাষ্য তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছিল একধরনের সংগ্রামী অনুপ্রেরণা।

তবে গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে এক নয়। অনেকেই মনে করেন, এটি কেবল বিপ্লবী চেতনা জাগানোর বই ছিল না, বরং মাও সে–তুংয়ের ব্যক্তিপূজা ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার এক কার্যকর হাতিয়ারও বটে।

আজ ৯ সেপ্টেম্বর এই মহান নেতার প্রয়াণবার্ষিকী। অতীতের আয়নায় ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই, মাও সে–তুংয়ের জীবনের চালচিত্র—এক কৃষিপ্রধান দেশে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখানো তরুণ থেকে শুরু করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, দীর্ঘ গেরিলা সংগ্রামের সফল সেনাপতি, আবার একই সঙ্গে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও বিতর্কিত রাষ্ট্রনায়ক।

মহাজীবনের সূচনা

১৮৯৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর। চীনে তখন চলছে কিং রাজবংশের শাসন, বলা ভালো দুঃশাসন। একদিকে বিদেশি শক্তির আগ্রাসন, অন্যদিকে দুর্বল প্রশাসন—দেশজুড়েই বিরাজ করছিল অস্থিরতা আর দুরবস্থা। সে সময়েই হুনান প্রদেশের শাওশান গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্ম নিলেন মাও সে–তুং।

মাওদের পরিবার তুলনামূলকভাবে সচ্ছল ছিল। নিজস্ব কৃষিজমি থাকায় অনাহার-অভাব তেমন ভোগ করতে হয়নি। তবে গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা, চাষাবাদ আর কৃষকের সংগ্রাম খুব ছোটবেলা থেকেই মাওকে প্রত্যক্ষভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও বিপ্লবী চিন্তায় এই গ্রামীণ অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আট বছর বয়সে গ্রামের স্থানীয় স্কুলেই মাও সে–তুংয়ের পড়ালেখা শুরু হয়। তবে শিক্ষাজীবনের শুরুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র পাঁচ বছর পর, ১৩ বছর বয়সে তাঁকে পড়াশোনা ছেড়ে বাবার সঙ্গে কৃষিকাজে নেমে পড়তে হয়। জমিজিরাত সামলানো, মাঠে শ্রম দেওয়া—এসবের মধ্য দিয়েই কৈশোরের একটি বড় অংশ কাটে তাঁর।

কৈশোরেই মাওকে জীবনের আরেকটি ধাক্কা সামলাতে হয়। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বাবা তাঁর বিয়ে ঠিক করে দেন। কিন্তু এই বিয়ে তিনি কখনোই মেনে নেননি।

১৭ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে হুনান প্রদেশের রাজধানী চাংশায় গিয়ে ভর্তি হন একটি স্কুলে। পড়াশোনার পাশাপাশি তখন মাও ডুবে যান রাজনৈতিক ঘটনাবলির ভেতরে। ১৯১১ সালে রাজার শাসনের বিরুদ্ধে শুরু হলো সিনহাই বিপ্লব। তরুণ মাও তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং যোগ দেন চীনের জাতীয়তাবাদী দল কুয়োমিনটাংয়ে। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন সান ইয়াত-সেন, যিনি আধুনিক চীনের প্রথম বিপ্লবী নেতা হিসেবে খ্যাত।

বিপ্লবের মুখে ১৯১২ সালে পতন ঘটে দীর্ঘকালীন রাজতন্ত্রের। প্রতিষ্ঠিত হয় চীন প্রজাতন্ত্র। আর এ ঘটনাই মাও সে–তুংয়ের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথম বড় ধাক্কা আনে—তাঁকে ভাবতে শেখায় গণতন্ত্র, বিপ্লব ও জনগণের শক্তি নিয়ে।

১৯১৩-১৮ সালে হুনান প্রদেশের টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং রুশ বিপ্লব তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে।

১৯১৮ সালে মাও সে–তুং স্নাতক শেষ করেন। কিন্তু একই বছরে বড় ধাক্কা আসে ব্যক্তিগত জীবনে—মায়ের মৃত্যু। এ ঘটনায় তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নেন, আর বাড়ি ফিরবেন না। পাড়ি জমান চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে।

প্রথমে চাকরি জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হয়। বহু চেষ্টা ও তদবিরের পর অবশেষে তিনি বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক লি দাজাওয়ের সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। লির বিপ্লবী চিন্তাভাবনা মাওকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সে সময়ই হাতে পান মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার বইপত্র। এ পরিচয় মাওকে ধীরে ধীরে মার্ক্সবাদী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথে পরিচালিত করে।

১৯২১ সালে মাও সক্রিয় ভূমিকা নেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে। এভাবেই তিনি চীনের রাজনৈতিক মানচিত্রে প্রবেশ করেন, যেখানে কৃষক ও শ্রমিকের শক্তিকে কেন্দ্র করে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টায় লিপ্ত হন।

ক্রমে ক্রমে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং একটি বড় সমর্থক শ্রেণি গড়ে তোলে। এ সময় ১৯২৩ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট সান ইয়াত-সেন একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হাতে নেন। নীতিতে বলা হয়, দেশ পরিচালনায় তাঁর দল কুয়োমিনটাং কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা নেবে।

মাও সে–তুং তখন উভয় দলেই সমর্থন প্রকাশ করেন। তবে পরবর্তীকালে তিনি লেনিনবাদের দিকে ঝুঁকে যান। বিশ্বাস করতেন, এশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি হলো কৃষকশ্রেণির সমর্থন। এ ধারণা মাওকে চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের নতুন কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে প্রণোদিত করে—যেখানে শহুরে শ্রমিক নন, গ্রামীণ কৃষকই বিপ্লবের মূল শক্তি হবেন।

১৯২৫ সালের মার্চে সান ইয়াত-সেনের মৃত্যু হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন চিয়াং কাইশেক, যিনি পূর্বসূরির তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিলেন। ১৯২৭ সালে চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কুয়োমিনটাংয়ের জোট ভেঙে দেন। সমাজতন্ত্রের অনুসারীদের ওপর শুরু হয় দমন–পীড়ন; বহু কমিউনিস্ট সমর্থক হত্যার শিকার বা বন্দী হন।

রেড আর্মি গঠন ও ঐতিহাসিক লংমার্চ

রেড আর্মি গঠন ও ঐতিহাসিক লংমার্চ

এ বিপর্যয়ের সময়ে মাও সে–তুং কৃষকদের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী বাহিনী গঠন করেন, যা পরে ‘রেড আর্মি’ নামে পরিচিতি পায়। এ বাহিনীকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে মাও ১৯৩০ সালে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম জিয়াংজি অঞ্চলে ‘সোভিয়েত রিপাবলিক অব চায়না সরকার’ গঠন করেন। এটি ছিল চীনা কমিউনিস্টদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্র, যেখান থেকে তাঁরা পরবর্তী বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

১৯৩৪ সালে মাও সে–তুংয়ের অধীন জিয়াংজি প্রদেশের কিছু অঞ্চল আসে। উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে চিয়াং কাইশেক প্রায় ১০ লাখ (কিছু সূত্রে পাঁচ লাখ) সেনা পাঠান রেড আর্মিকে দমন করার জন্য। জিয়াংজি প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে রেড আর্মিকে ঘিরে ফেললেও মাও কৌশলে পালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

পরবর্তী ১২ মাসে এক লাখের বেশি কমিউনিস্ট এবং তাঁদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা চীনের উত্তরে ইয়ানান অঞ্চলের দিকে পাড়ি জমান। পথটি ছিল প্রায় আট হাজার মাইল দীর্ঘ এবং এই দুঃসাধ্য যাত্রার পর টিকে ছিলেন মাত্র ৩০ হাজার কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী।

ইতিহাসচিহ্নিত এ পদযাত্রা পরবর্তী সময়ে পরিচিত হয় ‘লংমার্চ’ নামে। ৩৮১ দিনের এই যাত্রা ১২টি প্রদেশ অতিক্রম করে এবং প্রায় ২০ কোটি মানুষকে বিপ্লবের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করে। লংমার্চ শুধু সামরিক কৌশলের শিক্ষা নয়, এটি ছিল এক আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামী চেতনার প্রতীক, যা মাওকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অটুট নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এ বিষয়ে মাও সে–তুং বলেছেন, ‘লংমার্চ নিয়ে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, এর গুরুত্ব কী? আমরা উত্তরে বলি যে, ইতিহাসে এ ধরনের জিনিস এই প্রথম। লংমার্চ একটা ইশতেহার। লংমার্চ একটা বিপ্লবী প্রচার বাহিনী, বীজ বোনার মন্ত্র।’

মাও সে–তুংয়ের নিজের লেখা কবিতায় ধরা পড়েছে ওই সময়ের (১৯৩৫) কথা,

‘পুবের হাওয়া হয়েছে ভীষণ!

তুষার প্রভাতে বনহংসীরা চাঁদের জন্য কাঁদে

তুষার প্রভাতে অশ্বক্ষুরের ধাতব শব্দ,

ক্লান্ত বিউগল ধীরে ফুঁপিয়ে ওঠে,

পর্বতশীর্ষ থেকে দেখা যায়—

স্তরে স্তরে পাহাড়গুলো ঢেউয়ের মতো নাচছে

অস্তগামী সূর্য যেন একদলা রক্ত।’

যেভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রে মাও

কমিউনিস্টদের ছত্রভঙ্গ করার পরও চিয়াং কাইশেক বেশি দিন শান্তিতে থাকতে পারেননি। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে জাপানের রাজকীয় সেনাবাহিনী চীন আক্রমণ করে। বেইজিংসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হাতছাড়া হয় এবং চিয়াং কাইশেক বেইজিং ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন।

জাপানি বাহিনীকে আটকাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্টদের সঙ্গে সন্ধি করেন। এরপর কমিউনিস্ট ও কুয়োমিনটাং বাহিনী একত্র হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ চালায়। এই সময়ে মাও সে–তুং নিজেকে চীনের সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বাহিনী সামরিক কৌশল, প্রশিক্ষণ ও জনপ্রিয়তা—দুটিই লাভ করে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় হয়। এর ফলে জাপানের দখল করা অঞ্চলগুলো ফিরে পায় চীন। তখন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে চীনে একটি জোট সরকার গঠনের চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু মাও সে–তুং একক নিয়ন্ত্রণের পথে এগিয়ে যান।

এরপর শুরু হয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। মাও তাঁর কৌশলী নেতৃত্ব, জনসমর্থন ও কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে কুয়োমিনটাং বাহিনীকে পরাজিত করেন। ১৯৪৯ সালের দিকে কমিউনিস্টরা পুরো চীন দখল করে নেন। চিয়াং কাইশেক দলবল নিয়ে পালিয়ে যান তাইওয়ানে।

তৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত আসে ১ অক্টোবর ১৯৪৯, যখন বেইজিংয়ের তিয়েনআনমেন চত্বরে মাও সে–তুং পিপলস রিপাবলিক অব চায়না প্রতিষ্ঠা ও কমিউনিস্ট শাসনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। এই দিনটি চীনের আধুনিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত।

মাওয়ের শাসন ও নানা বিতর্ক

মাওয়ের শাসন ও নানা বিতর্ক

পরবর্তী কয়েক বছরে মাও সে–তুং চীনে বড় ধরনের সংস্কার শুরু করেন। কৃষিজমি পুনর্বণ্টন করে ভূস্বামীদের জমি জব্দ করে সাধারণ জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হয়। একই সময়ে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, শিক্ষার হার বেড়ে যায় এবং স্বাস্থ্যসেবা মানুষের জন্য সহজলভ্য হয়। তবে শহরাঞ্চলে এসব সংস্কার ততটা কার্যকর হয়নি।

প্রাথমিকভাবে মাও গণতান্ত্রিক ভাবনায় ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা অনুমোদন দেন। তিনি মনে করেছিলেন, এ ধরনের সমালোচনা তাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন ছিল। ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে মাও দমন ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি গ্রহণ করেন। এ সময় হাজার হাজার মানুষ, যারা তাঁর নীতির সমালোচনা করেছিল, তাদের বন্দী করা হয়।

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ

১৯৫৮ সালের জানুয়ারিতে মাও সে–তুং ‘গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড’ নামের একটি বিশাল উদ্যোগ হাতে নেন। এর লক্ষ্য ছিল চীনের কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করা। মাও আশা করেছিলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে কয়েক দশকের মধ্যে চীনকে শত বছর এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা সফলতা দেখা দিলেও তিন বছর ধরে চলা বন্যা ও খারাপ ফসলের ফলে পরিস্থিতি দ্রুত বিপর্যয়ের দিকে এগোতে থাকে। এক বছরের মধ্যে চীনে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যার কারণে ধারণা করা হয় ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে প্রায় চার কোটি মানুষ মারা গেছেন।

গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ডের ব্যর্থতা মাওকে নীরব ও কোণঠাসা করে তোলে। এটি তাঁকে বাস্তবতার সঙ্গে আপস করতে শেখায়। তবে পরবর্তী সময়ে তাঁর নীতি ও সিদ্ধান্তগুলোয় আরও কঠোর ও নিয়ন্ত্রণমূলক দিকও যুক্ত হয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব (১৯৬৬-৭৬)

১৯৬৬ সালে আবার মাও সে–তুং সামনে আসেন। তখন তাঁর বয়স ৭৩ বছর। তিনি শুরু করেন সাংস্কৃতিক বিপ্লব। মাও তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে ঘোষণা করেন, চীনে আবার পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনতে সমাজে বুর্জোয়া উপাদান ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই উপাদানগুলোর মূলোৎপাটন করা অত্যাবশ্যক।

মাওর তরুণ সমর্থকেরা গঠন করেন রেড গার্ডস নামের বাহিনী। এই বাহিনী নেতৃত্ব দেয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবে। তারা বুদ্ধিজীবী ও সমালোচকদের ওপর দমন চালায়, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকাশনাকেন্দ্রগুলোয় হানা দেয় এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ধ্বংস করে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব চীনের সমাজে গভীর প্রভাব ফেলে, যা দেশের রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করে।

মাও সে–তুং বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যকর্ম রচনার বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর মতে, সাহিত্যকর্ম হতে হবে শ্রমিক, কৃষক, সেনাবাহিনী, বিপ্লবী যোদ্ধা ও ছাত্রসমাজের জন্যই। মাও সে–তুং লিখেছেন, ‘শিল্পী ও লেখকদের সামাজিক শ্রেনিবিন্যাস ও তাঁর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা দরকার। সমাজের নানা শ্রেণির দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে একটি গতিশীল ভূমিকার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়াই শিল্পী ও সাহিত্যিকের কর্তব্য।’

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মাও আবার ক্ষমতার কেন্দ্রে ফিরে আসেন। এর পর থেকে তিনি আমৃত্যু চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ধরে রাখেন। মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি নীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে তাঁর চিহ্ন রেখে যায়।

মাও সে-তুংয়ের প্রয়াণের পর মধ্যপন্থী কমিউনিস্ট নেতারা ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁরা দেশের অর্থনীতি ও প্রশাসনে ধীরে ধীরে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ শুরু করেন, যা চীনের আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিশ্বমঞ্চে প্রবেশের পথ তৈরি করে।

মাও কি আছেন

আজ চীনে দেখা যায় ‘রেড ট্যুরিজম’ বা ‘লাল পর্যটন’–এর জোয়ার। মাও সে–তুংয়ের জন্মস্থান শাওশান এখন হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক ভ্রমণপিপাসুদের অন্যতম গন্তব্য। তাঁর প্রতিকৃতি আজও শোভা পায় চীনের মুদ্রা, সরকারি ভবন, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরচিত্রেও।

মাও সে–তুং নিয়ে গবেষণা সব সময়ই সহজ নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় চীনে ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর সেন্সরশিপ বেড়ে গেছে, ফলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব বা গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ডের দুর্ভিক্ষের মতো বিষয়গুলোয় নিরপেক্ষ গবেষণা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

তবু ইতিহাসবিদেরা মনে করেন, মাও সে–তুংয়ের যুগ আজও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। এটি আমাদের দেখায় রাজনৈতিক ব্যক্তিপূজা, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও গণ–আন্দোলনের সীমা কেমন হতে পারে। মাও সে-তুংয়ের জীবন ও নীতি শুধু চীনের ইতিহাসের অংশ নয়, বরং রাজনীতি, সমাজ ও মানুষের ক্ষমতার দিক নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।

মাও সে–তুং যেমন আধুনিক চীনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছেন, তেমনই তাঁর কিছু ভুল সিদ্ধান্তের মূল্য বহন করেছে কোটি মানুষ। আজকের প্রজন্ম তাঁকে দেখে এক বহুমাত্রিক দৃষ্টিতে, যেখানে ইতিহাস, রাজনীতি ও আধুনিকতার গল্প মিলেমিশে আছে।

মাও সে-তুং বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর ছায়া এখনো বর্তমানের ওপর দীর্ঘ হয়ে আছে। রাজনৈতিক চেতনা, বিপ্লবী দর্শন ও সাংস্কৃতিক প্রভাব—সবকিছু মিলিয়ে তাঁর জীবনের শিক্ষা আজও চীনের ইতিহাস, সমাজ ও বিশ্বরাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক।

১৯৩৫ সালে চীন বিপ্লবের মহাবিস্ময় অধ্যায় লংমার্চকালে লাল ফৌজ বাহিনী একটি দুর্গম পর্বত অতিক্রম করেছিল। তারই স্মরণে মাও সে–তুং লিখেছিলেন একটি কবিতা। একটি কবিতা দিয়ে শেষ হোক মাওকে স্মরণের এই নাতিদীর্ঘ যাত্রা।

‘উত্তর দেশের দৃশ্য

বরফ মোড়কে ঢাকা সহস্র যোজন,

অজুত যোজন ব্যেপে তুষারের ঝড়।

স্বচ্ছ দিন আহা!

টুকটুকে মোড়কে দেখ ধবধবে সাজের বাহারে

আশ্চর্য নয়ন মনোহর

আমাদের এই নদীগিরি দেশ বড়ই সুন্দর

তাই অগণন বীর মাথা নোয় সমুখে তৎপর।

অনুবাদ: বিষ্ণু দে, (সংক্ষেপিত)

(সূত্র: ‘মাও সে-তুঙ এর দেশে’। মওলানা ভাসানী।

‘মাকর্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, হো চি মিন ও মাও সেতুঙের কবিতা’। সম্পাদনা ও ভূমিকা: সন্দ্বীপ সেনগুপ্ত।

বিবিসি, আল–জাজিরা, প্রথম আলো)

![]() ০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২:৪৪

০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২:৪৪

শাহ আজিজ বলেছেন: অতি কর্ষণ এবং অতি বর্ষণ দুটোই কষ্টকর । বিশাল একদল খাদ্যহীন , ছায়া বিহীন , শিক্ষাবিহিন দুর্ভাগা জনতাকে জোর করে যা ইচ্ছা তাই গেলানো যায় । আমি অনেক চীনাদের সাথে আলাপ করেছি মাওএর কর্মকাণ্ড নিয়ে । সবাই দুঃখ প্রকাশ করেছে ।

২| ![]() ০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২:৩৩

০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২:৩৩

বিজন রয় বলেছেন: তবে ওখানে জামাত বা এনসিপি বা ডাস্টবিন শফিক থাকলে মাও'কে গলায় জুতার মালা দিত।

![]() ০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২:৪৬

০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২:৪৬

শাহ আজিজ বলেছেন: চীনারাও দিয়েছে ।

৩| ![]() ০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:০৩

০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:০৩

কামাল১৮ বলেছেন: অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসছে মাও সে তুং।বিপ্লবের মহা নায়ক।তার সকল লেখা বহুবার করে পড়া।দ্বন্দ্ব তত্ত্ব তার মত সুন্দর করে আর কেউ লেখেন নি।এতবড় একটা কঠিন বিষয়কে পনির মতো পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

![]() ০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:৩৪

০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:৩৪

শাহ আজিজ বলেছেন: কিন্তু মাও তেং কে ছুতে পারেননি । আমি ৮২ তে খুব গরিবি অবস্থায় পেয়েছি কমিউনবাসি দের ।৯৩ সাল পর্যন্ত বিশাল পরিবর্তন দেখেছি । ২০০৫ পুরো চেঞ্জ । আবার যেতে হবে ।

৪| ![]() ১০ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ভোর ৬:০৭

১০ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ভোর ৬:০৭

কামাল১৮ বলেছেন: পুঁজিবাদের বিকাশ সারা বিশ্বেই হয়েছে,চিনেও হয়েছে।কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এখনো অটুট আছে।চিনা কমিউনিস্ট পার্টি এখনো নেতৃত্ব দিচ্ছে।

৫| ![]() ১০ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ভোর ৬:১৫

১০ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ভোর ৬:১৫

কামাল১৮ বলেছেন: বাংলাদেশ ৯৫% মুসলমানের দেশ।এখানে কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় আসা প্রায় অসম্ভব।তবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হতে পারে গনতান্ত্রিক কোন পার্টির মাধ্যমে।সেটা দেশের জন্য মঙ্গল হবে।

৬| ![]() ১০ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ১০:৫৯

১০ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ১০:৫৯

রাজীব নুর বলেছেন: মাও সে–তুং থেকে শুরু করে নকশাল আন্দোলন- এরা কোনোদিন সফলতার মুখ দেখেনি।

©somewhere in net ltd.

১| ০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২:৩২

০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২:৩২

বিজন রয় বলেছেন: তার দল বা সমর্থকদের কাছে বিপ্লবের সূর্য আর বিরোধীদের কাছে বিতর্কিত।

তার কর্মই তাকে ঠিক করে দিয়েছে তিনি কি?