| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

রিদওয়ান হাসান

রিদওয়ান হাসান

শুধু একদিন ভালোবাসা, মৃত্যু যে তারপর... যদি তা-ও পাই, আমি তা-ই চাই, চাই না বাঁচতে আমি প্রেমহীন হাজার বছর।

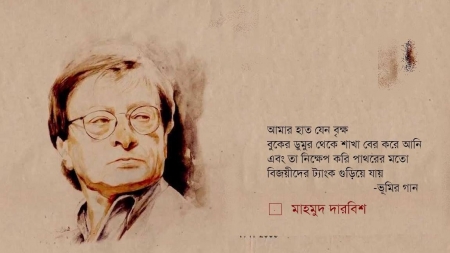

ফিলিস্তিনের জাতীয় কবি মাহমুদ দারবিশ (১৯৪১-২০০৮) বিশেষত আরব কবিদের যারা স্বাধীনতা, সংগ্রাম ও দেশকবিতার জন্য খ্যাত হয়েছেন তিনি তাদের অন্যতম। শুধু ফিলিস্তিন নয়, গোটা আরবজুড়েই তার সুখ্যাতি। তিনি ছিলেন আরবি কবিতার উন্নয়ন প্রতিভূ। আরবি কবিতার বন্ধ্যত্ব ঘুচাতে তার শ্রম, কৌশল ও সংগঠন ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তিনি কবিতা লিখেছন— স্বপ্ন দেখি পৃথিবীর হৃদয় তার মানচিত্রের চেয়েও বড়। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের হৃদয় তো অত বড় নয়। তাই ১৯৪৮ সালে ইসরাইলি সৈন্যদের ফিলিস্তিন দখলের সময় এক ভয়াবহ রাতে আক্রান্ত হয় দারবিশের এ ছোট্ট গ্রামটিও। অজস্র ফিলিস্তিনির মতো তিনিও হারিয়েছিলেন তার গৃহ, গ্রাম, শৈশব। হানাদার ইসরাইলি সৈন্যরা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল তার স্বদেশ-মাতৃভূমি এবং পরিচয়। কিন্তু পরিচয় ও ভূমিহীন মাহমুদ দারবিশ দেখিয়েছেন একজন কবি, ভাষা-কবিতার মাঝে কিভাবে নির্মাণ করে নিতে পারে তার মাতৃভূমি-স্বদেশ পরিচয়, হারানো শৈশব ও মায়ের ভালোবাসা।

ফিলিস্তিনের জাতীয় কবি মাহমুদ দারবিশ (১৯৪১-২০০৮) বিশেষত আরব কবিদের যারা স্বাধীনতা, সংগ্রাম ও দেশকবিতার জন্য খ্যাত হয়েছেন তিনি তাদের অন্যতম। শুধু ফিলিস্তিন নয়, গোটা আরবজুড়েই তার সুখ্যাতি। তিনি ছিলেন আরবি কবিতার উন্নয়ন প্রতিভূ। আরবি কবিতার বন্ধ্যত্ব ঘুচাতে তার শ্রম, কৌশল ও সংগঠন ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তিনি কবিতা লিখেছন— স্বপ্ন দেখি পৃথিবীর হৃদয় তার মানচিত্রের চেয়েও বড়। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের হৃদয় তো অত বড় নয়। তাই ১৯৪৮ সালে ইসরাইলি সৈন্যদের ফিলিস্তিন দখলের সময় এক ভয়াবহ রাতে আক্রান্ত হয় দারবিশের এ ছোট্ট গ্রামটিও। অজস্র ফিলিস্তিনির মতো তিনিও হারিয়েছিলেন তার গৃহ, গ্রাম, শৈশব। হানাদার ইসরাইলি সৈন্যরা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল তার স্বদেশ-মাতৃভূমি এবং পরিচয়। কিন্তু পরিচয় ও ভূমিহীন মাহমুদ দারবিশ দেখিয়েছেন একজন কবি, ভাষা-কবিতার মাঝে কিভাবে নির্মাণ করে নিতে পারে তার মাতৃভূমি-স্বদেশ পরিচয়, হারানো শৈশব ও মায়ের ভালোবাসা।

‘আমি দেশের জন্য গাই না’ একটি কবিতায় দারবিশ বলেছেন, আমি নিজেই একটি দেশ। অস্ত্রহীন ফিলিস্তিনি তরুণরা ইসরাইলি সৈন্যদের রাইফেলের গুলি ও ট্যাংকের গোলার মুখে ছুড়েছে নির্বাক পাথর। মাহমুদ দারবিশ দেখিয়েছেন নিরীহ ভাষা-কবিতা কিভাবে পরাজিত করে দিতে পারে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর পরাশক্তিকে। জীব ছেড়া ফিলিস্তিনিদের চিৎকার ও বিজয়ী ভাষার নাম মাহমুদ দারবিশ। ফিলিস্তিনহীন পৃথিবীর মানচিত্রে দারবিশের কবিতা লাল ফিলিস্তিন। তিনি ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মাঠে ছিলেন। তবে লড়েছেন ভাষা কবিতা দিয়ে। এ সময় দারবিশের কবিতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটে। তিনি তার এর আগের কবিতায় যে কাব্যিক জটিলতা ছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি দেখতে পান তার এ ধরনের কবিতাগুলো সাধারণ মানুষ ও যোদ্ধারা বুঝতে পারে না।

মাহমুদ দারবিশ প্রথম কবিতা আবৃত্তি করেন নতুন ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম উদযাপন অনুষ্ঠানে। দারবিশ তখন স্কুলের ছাত্র। প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে দারবিশ স্বরচিত কবিতা পড়ছিলেন—তুমি চাইলেই সোনালি রোদে খেলা করতে পারো, তুমি চাইলেই হাতের নাগালে পাও আলোকিত পুতুল, কিন্তু আমার তা নেই। তোমার আছে ঘর, আমার কিছুই নেই। তোমার আছে উৎসব আর উদযাপন, কিন্তু আমি তার দেখা পাই না। বল কেন আমরা একসাথে খেলতে পারি না? এ কবিতা শুনে পরদিন ইসরাইলি সামরিক সরকারের লোকরা তাকে ডেকে নিয়ে শাসায়। তাকে বলা হয় ভবিষ্যতে এ ধরনের কবিতা লিখলে তার বাবার চাকরি যাবে।

মাহমুদ দারবিশ বুঝে যায় তার কবিতার ভাষা কতটা ক্ষুরধার। তিনি অবিরাম লেখে যান। তিনি লিখেন— শেষ সীমান্ত পার হওয়ার পর আমরা কোথায় যাবো? শেষ আকাশের পর কোথায় উড়বে চড়ুইরা? শেষ বাতাস বয়ে যাওয়ার পর উদ্ভিদরা কোথায় ঘুমাবে? আবিরমেশানো ধোঁয়া দিয়ে লিখে দেব আমাদের নামগুলো, আমাদের গোশত দিয়ে আবার নির্মিত হবে—তাই কেটে নিয়ে যাবো সংগীতের বাহু।

ফিলিস্তিনের ভাষা আরবি। আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একটা সময় এবং এখনো আরব অঞ্চলের মানুষ ভাবে, ফিলিস্তিনের মানুষ তাদেরই মতো আরব। প্রকৃতপ্রস্তাবে ফিলিস্তিনের ভাষা আরবি হলেও তাদের মাঝে আধুনিক কবিতার যাত্রা হয়েছে তাদের ওপর নতুন করে নির্যাতন শুরু হবার পর থেকেই। নয়ত এর আগে ‘ফিলিস্তিন সাহিত্য’ বলে আরবি সাহিত্যের মাঝে আলাদা কোনো পার্টিশন ছিল না। ১৯৪৭ সালে যখন এ যুগে নতুন করে ফিলিস্তিনিরা ভূমি হারাতে বসে, তখনই তাদের ভেতর একটা নতুন পরিচয়ের বিকাশ ঘটতে থাকে একটু একটু করে। আরবি সাহিত্যের যেসব শিল্পী ও কবি ফিলিস্তিনের রক্ত ধারণ করেন, ফিলিস্তিনি হওয়ার অপরাধে তাদের অনেকে বন্দি হন, অনেকে হাজার হাজার ফিলিস্তিনির সঙ্গে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন কিংবা উদ্বাস্তু হয়ে জীবন যাপন করেন পার্শ্ববর্তী কোনো দেশে। এই অসহায়ত্বই তাদের ভিন্ন একটা পরিচয় দেয়—তারা ফিলিস্তিনি। তাই তাদের রচনায় ফিলিস্তিনের উপস্থিতি প্রকট হয়ে ওঠে। এভাবে দীর্ঘসময়ের পরিক্রমায় একসময় ফিলিস্তিনি সাহিত্যের একটা আদল দাঁড়িয়ে যায়, হয়ত তাদেরও অজান্তে। তবে ফিলিস্তিনি সাহিত্যের প্রাণপুরুষ গাসসান কানাফানি এই সাহিত্যকে আরো একটু মাত্রা দিয়ে নাম দেন— ‘প্রতিরোধ সাহিত্য’।

এ সাহিত্য বেড়ে ওঠে আরবির হাত ধরে। যখন তা বাংলায় রূপান্তর হয়ে আসে, তখন অনুবাদ ও মূলভাষার মধ্যে অন্য একটা ভাষার আড়াল পড়ে যায়। কারণ, বাংলা ভাষায় এর আগেও আরবি ভাষা কিংবা ফিলিস্তিনি সাহিত্যের অনুবাদ হয়েছে। কিছু কবিতা ও গল্প বাদ দিলে তার বেশিরভাগ হয়ে এসেছে ইংরেজি অনুবাদ থেকে। এতে যেমন অনুবাদক কাব্যের দায় নিতে রাজি থাকেন না, তেমনি কবি যদি খোদ এসে তার কাব্যরূপটা কোনোরকম দেখতে পান, তাহলে তিনিও সে কবিতাকে নিজের বলে মানতে রাজি হবেন না নিশ্চিত। কারণ, মূলভাষা ও অনুবাদের মাঝে যদি আরেকটা ভাষার আড়াল পড়ে যায় তখন তার মূলভাবটা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। আমিও এর আগে কিছু আরবি ভাষার গল্প ও অনুবাদ দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছি। কোথায় কবির কবিতা, আর কোথায় অনুবাদ। যেন আরব আর বাংলাদেশের মতোই দুস্তর মরুর বিস্তর ব্যবধান।  নিচে আমার করা সরাসরি মূলভাষা (আরবি) থেকে মাহমুদ দারবিশের একটি কবিতা অনূদিত হলো—

নিচে আমার করা সরাসরি মূলভাষা (আরবি) থেকে মাহমুদ দারবিশের একটি কবিতা অনূদিত হলো—

বাবা, আমি ইউসুফ

বাবা! আমি ইউসুফ...

বাবা, আমার ভাইয়রো আমাকে ভালোবাসে না

ওরা চায় না, আমি ওদেরই একজন হয়ে থাকি,

ওরা আমাকে প্রহার করে, পাথর ছুঁড়ে মারে

আর অপমানে করে ক্ষত-বিক্ষত

বাবা, ওরা আমার মৃত্যুকামনা করে

যাতে সহজইে মেকি প্রশংসার প্রলাপ বকতে পারে।

ওরা আমার জন্য হারাম করেছে তোমার ঘরের দরজা,

জমি-জিরেত থেকেও করেছে পরিত্যাজ্য, বেশরিক—

বাবা, ওরা আমার আঙুর বাগানে বিষ ছিটিয়ে সবকিছুর

করে দিয়েছে খেলখতম।

প্রবাহিত মৃদুমন্দ হাওয়া যখন আমার

চুলে দোলা দিয়ে যায়

তখন ওরা র্ঈষায় কাতরায়—

ওদের ক্রুব্ধ আক্রোশে বিদ্ধ হই তুমি আর আমি

কী অপরাধ ছিল আমার, বাবা!

কোন্ ক্ষতির হেতু বনেছিলাম একদা?

প্রজাপতিরা এসে আমার কাঁধে বসে,

খানিকটা কুর্নিশ করে আমাকে গমের শীষ

পাখিরাও বেজায় উড়ে বেড়ায় আমার হাতের ’পর।

এতে আমার কী অপরাধ, বাবা!

তবে আমিই বা কেন?

তুমিই তো নাম রেখেছিলে আমার—ইউসুফ!

ওরাই তো আমাকে ফেলে দিয়েছে কুয়োতে

তারপর দোষ চাপিয়েছে নেকড়েদের।

বাবা, ওই যে নেকড়ে, সে-ও

আমার ভাইদের চেয়ে অনেক দয়ালু।

বাবা, আমি তো স্রেফ স্বপ্নের কথা বলেছি—

এতে কী অন্যায় আমার?

স্বপ্নে দেখেছি এগারো সেতারা, চাঁদ আর সূরুজ

মস্তকাবনত হয়ে রয়েছে ওরা আমারই সামনে।

(মূল আরবি প্রথম কমেন্টে)

২| ![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ বিকাল ৫:৩১

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ বিকাল ৫:৩১

নতুন নকিব বলেছেন:

মাহমুদ দারবিশকে অল্প জানি। ধন্যবাদ তাকে নিয়ে আসায়। আরও বিস্তারিত পরিসরে তার কাব্যানুবাদ আনা গেলে অনেকে উপকৃত হবেন আশা করি।

কেমন সময় কাটছে, প্রিয় কবি?

![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ১০:০৮

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ১০:০৮

রিদওয়ান হাসান বলেছেন: ধন্যবাদ প্রিয়। সামনে আরও কিছু কবিতা অনুবাদ করবো আশা করি। মাহমুদ দারবিশের কবিতা আমার প্রেরণা যোগায়। স্বদেশের প্রতি প্রেম ও ত্যাগ-তিতীক্ষার দীক্ষা দেয়। যদিও ইংরেজিতে তাকে দারবিশ বলা হয়, কিন্তু درويش আরবি বা উর্দু উচ্চারণ অনুযায়ী আমি তাকে ‘দরবেশ’ বলতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

কাটছে সময় ঘড়ির মতোই। জীবন থেমে নেই। মাঝেমধ্যে কড়া চায়ের লিকারের মতো তিক্ততা এসে গেলে তা কৃত্রিম উপায়ে শোধরালেও তিক্ততার রেশ যায় না। তখন সিংহভাগ শূন্যে বিকীর্ণ হওয়া সূর্যকিরণের মতো মেলে দেই ডানা। তাতে কারো শরীর পুড়ুক না পুড়ুক, আমি নিজেই পুড়ি খুব করে।

৩| ![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সন্ধ্যা ৬:১৯

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সন্ধ্যা ৬:১৯

চাঁদগাজী বলেছেন:

এত বড় কবি যদি থাকে ফিলিস্তিনে, ফিলিস্তিনের মানুষ কেন দিক-নির্দেশনা পায়নি?

যে কবিতার অনুবাদ আপনি দিয়েছেন, ইহা ম্যাঁও প্যাঁও কবিতা; ইহাতে মানুষের চোখ মাথার পেছনের দিকে চলে যাওয়ার কথা।

![]() ৩১ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ৩:১৯

৩১ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ৩:১৯

রিদওয়ান হাসান বলেছেন: কবিতা প্রেমীরা মাহমুদ দারবিশকে খুব ভালো করেই চেনেন। তার কবিতা মুক্তিকামী মানুষের বিপ্লবের রসদ। স্লোগানধর্মিতা বা অন্য যাই বলেন না কেন- তার কবিতা মানুষের মুক্তির উদ্বোধিত আয়োজনে অত্যুজ্জ্বল দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়েছে। যে কারণে আজ সারা পৃথিবীতে তিনি ব্যাপকভাবে পঠিত। তিনি একজন কবি একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণা রচনা করেছিলেন। একজন যোদ্ধা সেই ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। আর তারা হচ্ছেন, মাহমুদ দারবিশ ও ইয়াসির আরাফাত। ১৯৮৮ সালে ইয়াসির আরাফাত আলজিয়ার্সে ফিলিস্তিনের যে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন, তা লিখিত হয়েছিল মাহমুদ দারবিশের হাত দিয়ে।

তার একটি পঙক্তি দেখুন—

মেঘকে শুধায় নারী: আমার প্রিয়কে তুমিই ঢেকে রেখো

আমার পোশাক যে সিক্ত তার রক্তে।

কতটা আবেদন ফুটে ওঠেছে। মূলত মাহমুদ দারবিশ একজন বহুমাত্রিক কবি হলেও তার কবিতার ভেতরে প্রকট হয়ে উঠত বারুদের অদৃশ্য গন্ধ। তার কবিতার পঙ্ক্তি ফিলিস্তিনিদের মুক্তির রসদ হিসেবে উপজীব্য হয়ে আছে আজও।

আর আমার অনুবাদ করা কবিতার কথা বলছেন ম্যাঁও প্যাঁও কবিতা! আপনি কবিতার উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং কিমিয়া বুঝেন নি। মাহমুদ দারবিশ ইজরাইল ভিত্তিক কমিউনিস্ট পার্টি রাকাহর সাথে যুক্ত থাকার পরও ধর্মের প্রশ্নে এবং জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে পার্টির কাঠামোর বাইরেও তার নিজস্ব অবস্থান পস্ট রেখেছেন। তার মতে, ধর্ম কিংবা ধর্মতত্ত্ব ইতিহাস-নিরপেক্ষ না। বাইরের জগত থেকে আসা একটা আসমানি ব্যাপার—শুধু এভাবেই ধর্মকে দেখতে রাজি নন তিনি। ধর্মতত্ত্বের স্থায়ী ও স্থির কাঠামো ইতিহাসের বাস্তব গতিপ্রকৃতিতে আসমানের বরাতে নিজের পরমত্ব টিকিয়ে রাখছে কি রাখছে না, এটা তার কাছে মুখ্য ছিল না। তার কাছে ধর্ম ছিল বর্তমানের কর্তব্য আকারে বিদ্যমান সঙ্কট উত্তরণের উপায়-উপাদান সন্ধান করার বিষয়। এ কারণে ধর্ম এবং ইতিহাস হয়ে তার কবিতার উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও কিমিয়া।

দেখুন তার এপিটাফে কী লেখা—জীবনবোধ কাকে বলে?  এই জমকালো পৃথিবীর ‘পর জীবনের কী মূল্য?

এই জমকালো পৃথিবীর ‘পর জীবনের কী মূল্য?

৪| ![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সন্ধ্যা ৭:১৭

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সন্ধ্যা ৭:১৭

নুরুন নাহার লিলিয়ান বলেছেন: সরাসরি আরবি থেকে অনুবাদ .।.।। ![]()

![]() যুদ্ধ আর জীবন । সারা পৃথিবীতে এই নিয়ে চলছে ভাবনার খোরাক । যাইহোক উনার সৃষ্টিকে সবার সামনে আনার জন্য ধন্যবাদ ।

যুদ্ধ আর জীবন । সারা পৃথিবীতে এই নিয়ে চলছে ভাবনার খোরাক । যাইহোক উনার সৃষ্টিকে সবার সামনে আনার জন্য ধন্যবাদ ।

![]() ৩১ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ৩:২৪

৩১ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ৩:২৪

রিদওয়ান হাসান বলেছেন: যুদ্ধ আর জীবন। সারা পৃথিবীতে এই নিয়ে চলছে ভাবনার খোরাক। সুন্দর বলেছেন।

জন্মের পর থেকেই একজন মানুষ কাগজে-কলমে লেখা একটি ঠিকানার জন্য যুদ্ধ করে। যার ঠিকানা নেই তাকে বলি উদ্বাস্তু। আর উদ্বাস্তুর জীবন অনেকটা দাসের জীবন। আজ এখানে তো কাল ওখানে। আজ যে বাড়ির নাম-নম্বর, সড়কের নম্বর এবং এলাকা দিয়ে একেকটি বাড়ির সামনের সাইনবোর্ডে টানানো থাকে, স্থায়ী বাসিন্দাদের নামই সেখানে দেখা যায়। অস্থায়ীদের নাম-ঠিকানা সেখানে খোদিত হয় না। তবে কেই বা স্থায়ী বাস করছে এ বিপুলা পৃথিবীতে? আমাদের স্থায়িত্ব কতকাল? ১ দিন, ১০০ বছর বা আরো কিছু কম বা বেশি? তবে তা কি স্থায়ী ঠিকানা হতে পারে? স্থায়ী মানে তো অজর, অনড়। শতাব্দী থেকে শতাব্দীকাল। জীবিতকালে বাড়ির সামনে স্থায়ী ঠিকানা লেখা থাকে। আর মৃত্যুর পর কবরের সামনের এপিটাপে মৃত্যুব্যক্তির ঠিকানাই লেখা থাকে।

কোন্ ঠিকানার জন্য যুদ্ধ করা উচিত? স্থায়ী না অস্থায়ী। এমন প্রশ্নের উত্তরই ফুটে ওঠেছে মাহমুদ দারবিশের কবিতা থেকে।

৫| ![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ৮:২৮

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ৮:২৮

রাবেয়া রাহীম বলেছেন: কবি মাহমুদ দারবিশ সম্পর্কে জেনে ভাল লাগলো । ধন্যবাদ ও শুভ কামনা রইল।

![]() ৩১ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ৩:২৯

৩১ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ৩:২৯

রিদওয়ান হাসান বলেছেন: মাহমুদ দারবিশ সম্পর্কে আরো জানতে নুতন নকিব, চাঁদগাজী ও নুরুন নাহার লিলিয়ান আপার প্রতিমন্তব্য পড়ার আমন্ত্রণ থাকল। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার প্রতিও রইল পাহাড়সম ভালোলাগা। খুব ভালো থাকবেন।

৬| ![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ১০:৫৭

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ১০:৫৭

হাফিজ রাহমান বলেছেন: রিদওয়ান ভাই ! খুব ভাল লাগল। তবে ভাই মূল আরবী কবিতার প্রথম পংক্তিগুলোতে বোধ হয় দু একটি লিপিগত ত্রুটি রয়েছে। পংক্তগুলো বোধ হয় এরকম হবে :

أَنا يوسفٌ يا أَبي.

يا أَبي، إخوتي لا يحبُّونني،

لا يريدونني بينهم يا أَبي.

يَعتدُون عليَّ ويرمُونني بالحصى والكلامِ

يرِيدونني أَن أَموت لكي يمدحُوني

![]() ৩১ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ৩:৩৫

৩১ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ৩:৩৫

রিদওয়ান হাসান বলেছেন: জ্বী আপনি ঠিক বলেছেন। এতে ব্যাকারণ ও লিপিগত পার্থক্য রয়েছে। আমি যে মূল লিপিটি এনেছি, তা সরাসরি ‘দেওয়ান ১৯৮৬’ এ প্রকাশিত হয়েছে তাদের আঞ্চলিক লিপিতে। বিষয়টি খেয়াল করিয়ে দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞ। অনেক অনেক শুভকামনা ও ভালোলাগা থাকবে আপনার প্রতি। ভালো থাকবেন।

৭| ![]() ৩১ শে মার্চ, ২০১৭ দুপুর ১২:০২

৩১ শে মার্চ, ২০১৭ দুপুর ১২:০২

শামছুল ইসলাম বলেছেন: একজন মাহমুদ দারবিশের সাথে পরিচয় হলো আপনার চমৎকার লেখনীর মাধ্যমে ! কবিতাটা প্রতিবাদী কিন্তু নিষ্ঠুরতায় ভরা নয়, কাব্যের মোলায়েম পরশে কী চমৎকার প্রতিবাদ । আপনার অনুবাদ ভালো লেগেছে - যদিও মূল কবিতাটা আরবীতে হওয়ার তা বোধগম্য নয় !!!

![]() ৩১ শে মার্চ, ২০১৭ বিকাল ৪:০৮

৩১ শে মার্চ, ২০১৭ বিকাল ৪:০৮

রিদওয়ান হাসান বলেছেন: মূলত এ কবিতাটি ইতিহাস-নির্ভর। আর ইতিহাসের ভেতর দিয়ে তিনি দেখাতে চাচ্ছেন সামাজিক অবক্ষয়। ধন্যবাদ মূল্যবান মন্তব্যের জন্য। ভালো থাকবেন।

৮| ![]() ৩১ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ৮:৪৭

৩১ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ৮:৪৭

চাঁদগাজী বলেছেন:

আমি ইয়াসির আরাফাতের গৌরবের দিনের সাক্ষী, আমি ইয়াসীর আরাফাতের ভুল ও পতনের দিনের সাক্ষী। ২০০১ সালে, আরাফাতের ভুলের জন্য ফিলিস্তীরা ২য় বার দেশ হারায়েছে।

![]() ০২ রা এপ্রিল, ২০১৭ বিকাল ৩:৩৪

০২ রা এপ্রিল, ২০১৭ বিকাল ৩:৩৪

রিদওয়ান হাসান বলেছেন: যুদ্ধে সব সময় সফলতা আসে না। কিন্তু তিনি যে মাতৃভূমি ফিলিস্তিনের মুক্তিপ্রত্যাশী ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার মাতৃভূমির প্রতি সশ্রদ্ধ ভালোবাসা আমাদের শিক্ষা দেয়, কিন্তু তার ভুল থেকেও আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। ধন্যবাদ।

৯| ![]() ৩১ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ১১:২১

৩১ শে মার্চ, ২০১৭ রাত ১১:২১

আহমেদ জী এস বলেছেন: রিদওয়ান হাসান ,

একজন প্রতিবাদী কবির কথা উঠে এসেছে আপনার লেখায় । পৃথিবীর সব প্রতিবাদী কবিরাই বোধহয় এমন । বরফের মতো শীতল কিন্তু কঠিন । আবার জলের মতোই সর্বপ্লাবী ।

মূল আরবী থেকে আপনার অনুবাদ কর্মটি দূুরূহ হলেও ভালো হয়েছে ।

![]() ০২ রা এপ্রিল, ২০১৭ বিকাল ৩:৩৬

০২ রা এপ্রিল, ২০১৭ বিকাল ৩:৩৬

রিদওয়ান হাসান বলেছেন: পৃথিবীর সব প্রতিবাদী কবিরাই বোধহয় এমন। বরফের মতো শীতল কিন্তু কঠিন। আবার জলের মতোই সর্বপ্লাবী। চমৎকার বলেছেন। সুন্দর মন্তব্যের ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।

১০| ![]() ০৭ ই এপ্রিল, ২০১৭ দুপুর ১২:০৮

০৭ ই এপ্রিল, ২০১৭ দুপুর ১২:০৮

শাহ আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেছেন: লেখাটা দারুন ছিল

![]() ২৬ শে এপ্রিল, ২০১৭ রাত ১:১৬

২৬ শে এপ্রিল, ২০১৭ রাত ১:১৬

রিদওয়ান হাসান বলেছেন: অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। শুভকামনা।

©somewhere in net ltd.

১| ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ বিকাল ৪:৫৫

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ বিকাল ৪:৫৫

রিদওয়ান হাসান বলেছেন: أنا يوسف يا أبي

أَنا يُوسفٌ يَا أَبِي

يَا أَبِي إِخْوَتِي لاَ يُحِبُّونَني , لاَ يُرِدُونَني بَيْنَهُم يَا أَبِي

يَعْتَدُونَ عَلَيَّ وَيَرْمُونَني بِل حَصَى وَالكَلاَمِ

يُرِدُونَني أَنْ أَمُوت لِكَيْ يمْدَحُونِي

وَهُمْ أَوْصَدُوا بَاب َبَيْتِكَ دُونِي

وَهُمْ طَرَدُونِي مِنَ الَحَقْلِ

هُمْ سَمَّمُوا عِنَبِي يَا أَبِي

وَهُمْ حَطَّمُوا لُعَبِي يَا أَبِي

حَينَ مَرَّ النَّسيِمُ وَلاَعَبَ شَعْرِيَ غَارُوا وَثَارُوا عَلَيَّ وَثَارُوا عَلَيْكَ

فَمَاذَا صَنَعْتُ لَهُمْ يَا أَبِي

الفَرَاشَاتُ حَطَّتْ عَلَى كَتْفَيَّ , وَمَالَتْ عَلَيَّ السَّنَابِلُ , وَ الطَّيْرُ حَطَّتْ على راحتيَّ

فَمَاذَا فَعَلْتُ أَنَا يَا أَبِي

وَلِمَاذَا أَنَا ؟

أَنْتْ سَمَّيْتَِني يُوسُفاً , وَهُوُ أَوْقَعُونِيَ فِي الجُبِّ , وَاتَّهَمُوا الذِّئْبَ ؛ وَ الذِّئْبُ أَرْحَمُ مِنْ إِخْوَتِي ...

أَبَتِ !

هَلْ جَنَيْتُ عَلَى أَحَدٍ عِنْدَمَا قُلْتُ إِنِّي :

رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً , والشَّمْس والقَمَرَ ,

رَأّيْتُهُم لِي سَاجِدِينْ ؟؟

(من ديوان "ورد أقل" 1986)