| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

শুরুটা করা যাক একটি ভিনদেশী জাতির ভারতবর্ষে আগমনের কাহিনী দিয়ে। সে অনেক অনেক বছর আগের কথা।

স্থানটি গান্ধার রাজ্যের তক্ষশীলা।

ইতিহাসকে খুঁজতে খুঁজতে আমরা যদি ১৮০০ খ্রিষ্ট পূর্বে তক্ষশীলায় ভ্রমণ করতে যাই তাহলে একটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব পাবো সেখানে। যাদের গায়ের রং ধবধবে সাদা। প্রকৃতির নানান প্রতিকূল পরিস্থিতি এদের করে তুলেছিলো বেশ পরিশ্রমী ও শক্তিশালী। প্রকৃতির এই প্রতিকূলতার কারণেই এদের জীবন যাত্রা ছিলো পুরোপুরি যাযাবর প্রকৃতির। একেক সময় একেক জায়গায় নিজেদের আশ্রয় খোঁজার এক নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে তাদের ব্যস্ত থাকতে হতো।

কাম্পিয়ান সাগর সংলগ্ন এশিয়ার মাইনরের উত্তরের তৃণভূমি ছিলো এদের আদি নিবাস। পৃথিবীর সকল ভাষার উৎপত্তি হিসেবে যে সাতটি ভাষা চিহ্নিত করা হয় সেরকম একটি ভাষা ইন্দো ইউরোপীয় ছিলো এদের মুখের ভাষা। এই ভাষায়ই তারা কথা বলতো, মনের ভাব আদান প্রদান করতো। ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ঐ জায়গায় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রচন্ড চাপ পড়ার দরুণ প্রকৃতি বিরূপ আচরণ করা শুরু করে। দেখা দেয় খাদ্য সংকট। খাদ্যের জন্য সর্বত্র শুরু হয় হাহাকার। মানুষজন খাদ্য সংগ্রহের নতুন উৎস সন্ধান করতে শুরু করে। তখন আর আপন পর দেখার সময় নেই। যে যেদিকে পারে, যাকে নিয়ে পারে বেরিয়ে পড়েছে খাদ্যের সন্ধানে। এ সময় এরা বেশ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পুরো বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এদের একটি শাখা যায় ইরানে, আরেকটি শাখা যায় বলকান উপদ্বীপে, আরেকটি শাখা যায় গ্রীসে, ঠিক এরকমই একটি শাখা প্রবেশ করে ভারতবর্ষে। বক্ষুতট (বর্তমান কাজাকিস্তান) হয়ে পামীর ও হিন্দুকেশের দুর্গম গিরিপথ এবং কুনার ও পঞ্চ কোরার নদী অতিক্রম করে ১৮০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের দিকে শাখাটি পাড়ি জমায় গান্ধার রাজ্যের তক্ষশীলায় (তক্ষশীলার বর্তমান অবস্থান পাকিস্তানে এবং গান্ধাররাজ্যের বর্তমান অবস্থান আফগানিস্তানের কান্দাহারে)।

প্রকৃতির প্রতিকূলতাই তাদের যাযাবর হতে বাধ্য করে। এই যাযাবর জীবনযাপনই তাদের কতিপয় গোত্রে বিভক্ত করে। প্রত্যেক গোত্রের আবার স্বীয় স্বীয় বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। তবে যে বিষয়টার মিল প্রত্যেক গোত্রের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তা হলো- গোত্রপ্রধান। গোত্রসৃষ্টির সাথে সাথে প্রত্যেক গোত্রেই একজন নেতৃত্বদানকারীর জন্ম হয়। সে-ই ধীরে ধীরে গোত্র প্রধান হিসেবে পরিচিত পাওয়া শুরু করে। তবে গোত্র প্রধান সৃষ্টি হলেও এ সময় এদের মধ্যে কোনো জাতিভেদ প্রথা জন্ম নিতে পারনি। কারণ সবাইকেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সাথে ভয় ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে হতো, সেই সাথে তঃকালীন অতি অল্প পুঁজির অর্থনীতি সমাজে জাতিভেদ প্রথার জন্য পর্যাপ্ত ছিলো না। তাছাড়া যাযাবর জীবন যাপনের জন্য প্রায়শই বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাদের যুদ্ধ করতে হতো। এসব যুদ্ধ গোত্রগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ ঐক্য সৃষ্টিতে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। নিজ নিজ গোত্রে বিভেদ সৃষ্টি করার থেকে অন্য গোত্রের উপর প্রভাব সৃষ্টি কিংবা পরাজিত করাই ছিলো মুখ্য বিষয়। তাই প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ ঐক্য দেখা যায়। এ কারণেই এদের মধ্যে আমরা কোনো জাতিভেদ প্রথা দেখতে পাই না। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো- এই সব যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেন একেকটি গোত্রের প্রধান। পরে এরাই ধীরে ধীরে রাজা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান।

এসময় এদের অর্থনীতি ছিলো পুরোপুরিই পশুপালন ভিত্তিক। বিশেষ করে গরু লালন পালন। কারণ গরু একদিকে যেমন দুধ দেয় অন্যদিকে গরুর মাংস উপাধেয় খাদ্য হিসেবে খাওয়া যায়। গরু ছাড়া অন্যান্য পশুর মাংসও খাদ্য হিসেবে এরা গ্রহণ করতো।

এই ভিনদেশী জাতি কারা? এরাই হচ্ছে আর্য জাতি। যাদের জীন ধারণ করে আছে আজকের পুরো ভারতবর্ষ। যারা শাসন করেছে এই ভারতবর্ষ। যাদের পরবর্তী প্রজন্ম আজো শাসন করছে ভারতবর্ষের একটি বড়ো অংশ।

এবার তাদের ভারতবর্ষে প্রবেশের কাহিনীটা একটু দেখে নিই। একটু আগেই বলেছি আর্যদের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যুদ্ধ ছিলো একটা নিত্য নৈমত্তিক বিষয়। আর্যরা নিজেদের গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের কারণেই ভারতবর্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রবেশ করতে পারে নি। তাছাড়া যারা প্রবেশ করেছিলো তাদের মধ্যে সবাই ই যে সশস্ত্র যুদ্ধ করে এখানে স্থান করে নিয়েছে তাও নয়। আর্যদের একটি ধারা বিনা যুদ্ধে এক প্রকার ভিনদেশী আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এ ধারাটিকে বলা হয় আলপীয়। যদিও আর্যদের সাথে দীর্ঘ কাল সহাবস্থানের ফলে পশুপালনই ছিলো এদের জীবিকার একমাত্র উপায়, ভারতবর্ষে এসে তারা বেশ দ্রুত এদেশীয় দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের সাথে মিশে যেতে পেরেছিলো। রপ্ত করেছিলো কৃষি কাজও। তখন মূল ধারা থেকে এরা অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এদেশীয় মানুষ হিসেবে ধীরে ধীরে পরিচিতি পেতে শুরু করে।

আর যে ধারাটি সশস্ত্র রূপ নিয়ে প্রবেশ করে তাদের বলা হয় নর্ডিক। নর্ডিকরা তখনো পশুপালনের সাথে যুক্ত থাকায় তাদের আগে আসা আলপীয়দের সাথে তাদের ব্যাপক পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। চলন, বলন, অর্থনীতি সবক্ষেত্রে। ফলে আলপীয়রা তাদের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাদের ভাষাও। আর্যদের মুখের ভাষা ছিলো সংস্কৃত। এই দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সংস্কৃত ভাষাও প্রকাশের দিক দিয়ে স্পষ্টত দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। বর্তমান বাংলা, মারাঠী, গুজরাটীতে আলপীয় আর্যগোষ্ঠীর ভাষার মিল লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে হিন্দী, রাজস্থানী প্রভৃতিতে নর্ডিক আর্যগোষ্ঠীর ভাষার মিল লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষে প্রবেশ করেই নর্ডিক, আলপীয় উভয় ধারার আর্যরা ভিড়মি খেতে বাধ্য হয়। কারণ তখন তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত সভ্যতা ছিল এই ভারতবর্ষেই সিন্ধু নদের তীরে গড়ে উঠা- সিন্ধু সভ্যতা। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ আজো তার সাক্ষ্য বহন করে চলছে। তৎকালীন সময়ে এত পরিকল্পিতভাবে স্নানাগার, সুইমিং পুল এমনকি উন্নত মানের ড্রেনেজ সিস্টেমেরও অস্তিত্ব পাওয়া যায় এসব স্থানে। চলুন তাহলে এবার সিন্ধু সভ্যতার দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিই:

সিন্ধু সভ্যতা:

“সিন্ধু” নামটির সাথে আমরা অনেকেই কম বেশি পরিচিত। সিন্ধু নামে পাকিস্তানে একটি প্রদেশও আছে। পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের একটি হলো এই সিন্ধু প্রদেশ। এখানে বসবাস করে সিন্ধি জাতির লোকেরা। এই সিন্ধু নামটি এখন কেবলই একটি প্রদেশের নাম হলেও এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক বড় অংশ।

সিন্ধু নামটি এসেছে মূলত সিন্ধু নদের থেকে। সিন্ধু নদ হিমালয় পর্বতমালায় উৎপত্তি লাভ করে পাঞ্জাবের নি¤œভূমি ও ঊষর রাজস্থানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিন্দু মরুভূমির মধ্য দিয়ে আধুনিক করাচি শহরের কাছে গিয়ে সাগরে পড়েছে। এই সিন্ধু নদের তীরেই আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে গড়ে উঠেছিলো সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু নদের তীর ঘেঁষেই ছিলো হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর অবস্থান। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর পাশাপাশি গানেরিওয়ালা এবং রাখিগাড়িও ছিলো সিন্ধু সভ্যতার প্রধান নগর কেন্দ্র। এই সভ্যতা গড়ে তুলতে প্রধান ভূমিকা পালন করে ভারতবর্ষে অবস্থানরত দ্রাবিড় সম্প্রদায়। তারা তাদের উন্নত চিন্তা ও মেধা দিয়ে গড়ে তুলে সিন্ধু সভ্যতার মতো একটি উন্নত নগর সভ্যতা।

প্রাচীন পৃথিবীর যে নগর সভ্যতাগুলোর পরিচয় আমরা পাই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি হলো:

ক) সিন্ধু উপত্যকায় গড়ে ওঠা সিন্ধু সভ্যতা।

খ) মিসরের নীল নদের তীরে মিসরীয় সভ্যতা।

গ) বর্তমান ইরাকের ইউক্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী উপত্যকায় গড়ে ওঠা মেসোপটেমীয় সভ্যতা।

ঘ) চীনের পীত ও ইয়াং জি নদী উপত্যকায় প্রাচীন চীন সভ্যতা।

অর্থাৎ প্রাচীন নগর সভ্যতার উল্লেখযোগ্য চারটিরই অবস্থান নদীর তীরে। নদীর তীর বরাবরই ছিলো অন্যান্য জায়গার তুলনায় একটু বেশি উর্বর। খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনাও অন্যান্য জায়গায় তুলনায় নদীর তীরে ছিলো বেশি। তাছাড়া গৃহপালিত পশু পাখিদেরও খাদ্যের অনেক উপকরণ পাওয়া যায় নদীর আশেপাশে। ফলে আপনা আপনিই মানুষ তার অবচেতন মনেই নদীর তীরে গড়ে তুলেছে বিশাল বিশাল নগর সভ্যতা।

জন মার্শালের মতে, খ্রিষ্ট পূর্ব ৩২৫০ থেকে ২৭৫০ অব্দ পর্যন্ত ছিলো সিন্ধু সভ্যতার অবস্থান। অন্যদিকে মরটিমার হুইলারের মতে, সিন্ধু সভ্যতার উৎসকাল ২৫০০ খ্রিষ্ট পূর্ব। সিন্ধু সভ্যতার উৎস কাল নিয়ে এরকম অনেক বিতর্ক আছে। তবে বিতর্ক যাই হোক, আজ থেকে আনুমানিক চার- পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষের বুকে সিন্ধু সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিলো একথা নি:সন্দেহে বলা যায়। এটি হচ্ছে সেই সভ্যতা যেটি আয়তনের দিক দিয়ে আরো দুটি বৃহৎ সভ্যতা অর্থাৎ মেসোপটেমিয়া ও মিসরের সম্মিলিত আয়তনের চেয়েও বৃহৎ ছিলো।

সিন্ধু সভ্যতার মানুষজন সুন্দর সুশৃঙ্খল নগর জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো। সিন্ধু সভ্যতার পরিকল্পনা এতই আধুনিক ছিলো যে তা অন্য কোনো প্রাচীন সভ্যতায় পাওয়া যায় না। এ সময় পয়:নিষ্কাশনের জন্য মাটির নিচে ড্রেনের ব্যবস্থা ছিলো। অধিকাংশ বাড়িতে এরকম ড্রেনেজ সিস্টেম থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ড্রেনেজ সিেেস্টমের পাশাপাশি গোসলের জন্যও ছিলো আলাদা ব্যবস্থা। এখন যেমন শহরের প্রতিটি বাসায় গোসলের জন্য আলাদা করে একটি আয়োজন থাকে ঠিক সেরকম ব্যবস্থা সিন্ধু সভ্যতার লোকজনও শিখে ফেলেছিলো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তাদের ডাস্টবিনের ব্যবস্থা ছিলো। যার কারণে নগরগুলোতেও একটা চাকচিক্য বজায় থাকতো। আর আজ আমরা আমাদের নগরগুলোকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছি যে অনেক অলিতে গলিতে কখনো মেইন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে দুর্গন্ধের জন্য আমাদের নাকে টিস্যু চেপে হাঁটতে হয়। অথচ এ থেকে পরিত্রাণের উপায় এই ভারতবর্ষের মানুষেরাই কত আগে বের করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলো! নগরগুলোতে নির্দিষ্ট দূরত্বের পর পর ল্যাম্পপোষ্টেরও ব্যবস্থা ছিলো। যাতে নগরের মানুষজনের রাতে চলাচলে কোনো অসুিবধা না হয়।

সিন্ধু সভ্যতার পুরো অর্থনীতি ছিলো কৃষি নির্ভর। সিন্ধু সভ্যতার প্রতœতাত্ত্বিক উপাদানগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই উৎপাদনই ছিলো মূলত সিন্ধু সভ্যতার সকল উন্নয়নের মূল বিন্দু। তবে ধনী গরিবের মধ্যে পার্থক্য সিন্ধু সভ্যতায় সুস্পষ্ট ছিলো। সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলো উঁচু অংশ ও নিচু অংশ নামক দুটি অংশে বিভক্ত ছিলো। উঁচু অংশে উচ্চ শ্রেণীর অর্থাৎ ধনী লোকের বসবাস ছিলো, অন্যদিকে নিচু অংশে ছিলো গরিব লোকের বাস।

তবে নিজেদের উন্নত চিন্তা ও মেধার বদৌলতে সিন্ধুবাসীরা অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলো। তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মিলিয়ে তারা ইলেকট্রোম তৈরি করতে পারতো। তাছাড়া ওজনের জন্য বিভিন্ন পরিমাপের বাটখারার ব্যবহারও সিন্ধুবাসীদের মধ্যে ছিলো।

সিন্ধু সভ্যতায় মূর্তি পূজা তেমন একটা প্রচলিত ছিলো না বললেই চলে। যেটা ছিলো সেটা হলো প্রকৃতি পূজা। বিশেষ করে প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ সেসব উপাদান যেগুলো মানুষকে মাঝে মাঝে বেশ বিপদের মধ্যে ফেলে দিতো। ফলে মানুষ এগুলোর প্রতি সবসময় থাকতো ভীত সন্ত্রস্ত। যেমন- বৃক্ষ, পশু, বাতাস এসব।

সিন্ধু সভ্যতার প্রসঙ্গ আসলে যে মানুষটির কথা না আনলেই নয় তিনি হলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বাঙালি প্রতœতত্ত্ববিদ ছিলেন। তিনিই সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারে প্রথম ভূমিকা পালন করেন। মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন ঢিবিগুলো তার মনের মধ্যে ব্যাপক সন্দেহের উদ্রেক সৃষ্টি করে। এ সন্দেহ থেকেই ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খনন কাজ পরিচালনা করেন। খনন কাজ পরিচালনা করার এক পর্যায়ে রাখালদাস বুঝতে পারেন তার এ খনন কাজ সফল হতে চলছে। পৃথিবীর বুকে উন্মোচিত হতে থাকে একটি পুরাতন সভ্যতার ইতিহাস।

এর আগে অবশ্য সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ অনেককেই ভাবিত করেছে। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জনৈক সৈনিক চার্লস ম্যাসন মন্টোগোমারি জেলার ইরাবতী (রাভি) নদীর পূর্ব তীরে হরপ্পায় একটি স্তুপ দেখতে পান। এই স্তুপ যে চার্লস ম্যাসনকে খুব ভাবিয়েছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার লেখা বই “ন্যারোটিভস অফ ভেরিয়াস জার্নিস ইন বালোচিস্তান”, “আফগানিস্তান অ্যান্ড দ্য পাঞ্জাব” গ্রন্থে। এরপর মেজর জেনারেল আলেকজান্ডার কানিং হাম সিন্ধু সভ্যতার বেশ কিছু প্রতœতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। কানিং হাম সেই নমুনাগুলো প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু তখনো কেউ খনন কার্যে উৎসাহ বোধ করেন নি। উল্লেখ্য ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মার্শালের নেতৃত্বেও মহেঞ্জোদারোতে খনন কাজ শুরু হয়েছিলো। কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম সিন্ধু সভ্যতাকে সুনিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন।

এবার আর্যদের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আর্যরা যেহেতু এতদিন যাযাবরের মতো এ জায়গা থেকে ও জায়গা ঘুরে বেরিয়েছিল তাই তাদের জীবনের মধ্যে অনেকটা বর্বরতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ জীবন জীবিকার প্রশ্নে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির নানান ঘাত প্রতিঘাত তাদের সহ্য করে টিকে থাকতে হয়েছে। অন্যদিকে তাদের বর্বর জীবন যাত্রার বাইরে মানুষ যে কত এগিয়ে গেছে এটা তাদের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হতো। তাই ভারতবর্ষে এরকম উন্নত সভ্যতা তাদের কাছে কেমন যেনো অদ্ভুত অদ্ভুত ঠেকলো।

যাই হোক। আলপীয়রা বেশ সহজে ভারতবর্ষের মানুষের সাথে মিশে গেলেও নর্ডিকরা শুরু করে আক্রমণ । একের পর এক ভূখন্ড দখল। একের পর এক নগরী ধ্বংস করে শুরু করে এক ভয়াবহ তান্ডব লীলা। তৎকালীন সভ্যতার সকল স্থাপনা ভেঙ্গে চুরে একের পর মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। যেহেতু বর্বর আর্যরা এই সভ্যতার মর্ম বুঝতে পুরোপুরি ব্যর্থ ছিলো তাই এই সভ্যতাকে গুড়িয়ে দিতে তাদের একটুও হাত কাঁপে নি। বরং একেকটি ধ্বংস যজ্ঞের পর উল্লাসে ফেটে পড়তো পুরো আর্য বাহিনী। এভাবে কত যে নগরী ধ্বংস করে আর্যরা এদেশের মাটিতে ঠাঁই করে নিয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, নর্ডিক আর্যদের এই সশস্ত্র অভিযানটিও ছিলো খন্ডে খন্ডে বিভক্ত। একেক গোত্র একেক সময় একেক জায়গায় হামলা চালিয়ে করেছে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। আবার দখলদারিত্বের প্রশ্নে আর্য গোষ্ঠী বনাম আর্য গোষ্ঠী সংঘাতও ছিল একেবারে সাধারণ বিষয়। যে গোষ্ঠী প্রধানের নাম থেকে “ভারত” শব্দটি আসে তিনি হলে আর্যদের প্রধান শক্তিশালী একটি গোষ্ঠীর রাজা “ভরত”। এই ভরত গোষ্ঠীর রাজা সুদাসের কালে দুই মুনি বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে মত পার্থক্যের দরুণ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। অথচ বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্র দুজনেই ছিলেন আর্য। বিশ্বামিত্র দশটি অনার্র্য গোষ্ঠীকে একত্রিত করে যুদ্ধে অবর্তীন হন। অন্যদিকে রাজা সুদাস বশিষ্ট মুনির সহায়তায় এই দশ জাতি চক্রকে পরাজিত করেন। এভাবে আর্যদের নিজস্ব গোত্রগুলোও প্রায়শ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো।

একের পর এক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ, দ্রাবিড়- অস্ট্রিকদের অর্জনকে চিরতরে মুছে ফেলার এক নগ্ন খেলার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে আর্যদের ভারত অভিযান। যার বলির পাঠা ছিলো এদেশের সাধারণ অনার্যরা।

আর্যদের সাথে অনার্যদের এরকম রক্তক্ষয়ী সংঘাত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইসরাইল- ফিলিস্তিন ইস্যু। ইসরাইলিরা এক প্রকার গোঁড়া ধর্মীয় মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব ভূমি থেকে বিতারিত করার এক মরণ মরণ যুদ্ধে নেমেছে। অনার্যদের উপর আর্যদের আক্রমণেও এরকম অসংখ্যা মানুষ আর্যরা হত্যা করেছে পিঁপড়ার মতো। ইসরাইল ফিলিস্তিন ভূখন্ডকে নিজের বলে দাবি করে গদিতে বসেছে। কিন্তু আর্যরা কোনো প্রকার দাবি ছাড়াই যে বর্বর হামলা চালিয়ে এই ভারতবর্ষ দখল করে, ভারতবর্ষকে পিছিয়ে দিয়েছে কয়েকশ বছর তা নির্দ্বিধায় ইতিহাসের পাতায় পাতায় সাক্ষী হয়ে থাকবে।

কিন্তু এমনটি হলো কোনো ? ভারতবর্ষ এরকম সভ্য সুসংহত সভ্যতা এরকম অসভ্য বর্বর আর্য জাতির কাছে এরকম অসহায় আত্মসমর্পণই বা করলো কেনো? কী কারণ ছিলো এ পরাজয়ের পেছনে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের একটু চোখ বুলিয়ে দেখতে হবে আর্য অনার্যদের যুদ্ধাস্ত্রের দিকে।

নর্ডিক আর্যদের ভারতবর্ষে প্রবেশের সময়টা ছিলো লৌহ যুগ ও ব্রোঞ্জ যুগের সন্ধিক্ষণ। অর্থাৎ ব্রোঞ্জের বিকল্প হিসেবে অত্যাধিক উন্নত লোহা তখন মানুষের হাতে এসে পৌঁছায়। মানুষ জানতে পারে এই লোহার ব্যবহার। তৈরি করতে শুরু করে নানান ধরনের যুদ্ধাস্ত্র। আর্যদের যাযাবর জীবনই তাদের এই লৌহের ব্যবহারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় অনেক আগেই। গর্ডন চাইল্ড এর মতে- প্রচুর পরিমাণে লোহা তৈরির পদ্ধতি আর্মেনিয়ার কিজওয়াডানা অঞ্চলের পর্বতবাসী মানুষ আবিষ্কার করেছিলো মনে হয়। এই মানুষজনের উপর শাসন চালাতেন যে মিটান্নিয়ান আর্যরা তারা এই পদ্ধতি গোপন রেখেছিলেন। তারপর কখন কিভাবে এটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে সে ইতিহাসটা জানা সম্ভব হয় নি।

লৌহের এই ব্যবহারের ফলে নর্ডিক আর্যরা সামরিক দিক থেকে অনেকখানি এগিয়ে যায়। এছাড়া নর্ডিক আর্যরা ঘোড়াকে পোষ মানাতে পারতো তখন (যেহেতু পশু পালনই ছিলো তাদের মূল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড)। এদিক থেকেও পিছিয়ে ছিলো অনার্যরা। অনার্যরা তখন লোহার ব্যবহার তো শিখেই নি তার উপর ঘোড়াকে পোষ মানানোর কৌশলও রপ্ত করতে পারে নি। অন্যদিকে প্রকৃতির সাথে নিরন্তর সংগ্রামের ফলে আর্যরা লাভ করে সুগঠিত দেহ এবং যুদ্ধাংদেহী মনোভাব। সুতরাং আর্যদের এই যুদ্ধে জয়লাভের পেছনে বিন্দুমাত্র অলৌকিকতা নেই। তাদের সামরিক শক্তির জোরেই তারা জয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধকে দেবতা কর্তৃক অসুর, দাস, দস্যুদের বধ করার যুদ্ধ হিসেবে বর্ণনা করে আজো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে।

আর্যদের এসব যুদ্ধের মধ্যে বিন্দুমাত্র মানবিকতার ঠাঁই ছিলো না। প্রতিপক্ষকে তারা ধ্বংস করতো নির্মম ও ভয়াবহভাবে। যুদ্ধে জয়লাভের পর পরাজিত পক্ষের (অনার্যদের) নারীকে উপপতœী, কখনো বা পতœী হিসেবে গ্রহণ করতো আর্যরা। এভাবেই মূলত সৃষ্টি হয় আর্য অনার্য বৈবাহিক সম্পর্ক। ঋগবেদের ১/১১৬ সুক্তের ঋষি কক্ষীবানের জন্ম হয়েছিলো অঙ্গ মহিষীর দাসী ও দীর্ঘতমার মিলনে। ঋগবেদের একটি সুক্তের রচয়িতা ঐলুষের ক্ষেত্রেও এরকম শোনা যায়। তার জন্মও নাকি এরকম অনার্য নারীর পেটে।

এভাবে নর্ডিক আর্যরাও মিশে যেতে থাকলো এদেশীয় মানুষজনদের সাথে।

ভারতবর্ষে আসার পর নিজেদের আদি অর্থনৈতিক ভিত্তি পশুপালনকে ঘিরেই ছিলো নর্ডিক আর্যদের চিন্তা ভাবনা। এজন্য বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের পশুগুলো লুট করা এক অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় নর্ডিক আর্যদের জন্য। কৃষি কাজ রপ্ত করা কিংবা কৃষি কাজের তাৎপর্য বুঝতে বেশ সময় লাগে তাদের। এই উপমহাদেশে এসে আর্যরা পশুলুটের যে নগ্ন খেলায় মেতেছিলো উপমহাদেশের ইতিহাসে এমনটি আর হয়নি।

গোত্র প্রধান অর্থাৎ রাজারা একেকটি অঞ্চল দখলের সাথে সাথেই গৃহপালিত পশুগুলো আহরণে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। এসব গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরুর সংখ্যা ছিলো সবার উপরে। তাছাড়া গরুর উপযোগিতা বর্তমানের মতোই ছিলো দ্বিমুখী- প্রথমত গরুর দুধ যেমন আহার্য তেমনি গরুর মাংসও আহার্য। এ কারণে তৎকালীন গরু গুলোর কপালে ছিলো সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা।

এরকম গরু ছাগল সহ অন্যান্য গৃহপালিত পশু অপহরণের ঘটনা থেকে ইন্দ্র , বশিষ্ঠ, বিশ্বমিত্র কারোই নাম বাদ যায় না। গরু সহ অন্যান্য গৃহপালিত পশু অপহরণে তাদের অবস্থান ছিলো সবার উপর। তাই এরাই ছিলেন তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে ক্ষমতাধর। কারণ পুরো বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক সক্ষমতা পরিমাপের মাপকাটি ছিলো পশু । যার কাছে যত বেশি পশু আছে সে ততো বড়ো ধনী, ততো শক্তিশালী, ততো বেশি ক্ষমতাধর।

আর্যদের খাদ্যাভ্যাসও ছিলো এই পশুকে কেন্দ্র করে। পশুর দুধ ও মাংস দুটোই আহার করতো তারা। যদিও দ্রাবিড়- অস্ট্রিকরা মাছ খেত, কিন্তু এই খাবারটির সাথে প্রথমে তেমন একটা খাপ খাওয়াতে পারেনি আর্যরা। পরে অবশ্য তাদের অনেকে ধীরে ধীরে তারা এই মাছ খাবারটির সাথেও অভ্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু পশুগুলোর উপর বিশেষ করে গরু উপর চাপ বেশি পড়ে যাওয়ায় গরুর অর্থনৈতিক মূল্য বাড়তে থাকে। ফলশ্রুতিতে গরু আহারের পরিমাণও কমে যায়। অনেকে আবার ভক্তিও শুরু করে। এভাবেই মূলত গরু নামক প্রাণীটি বেশ গুরুত্বের আসনে চলে আসে। অথচ অবাক করার বিষয়, এই গরু সংক্রান্ত গোঁড়ামিই উনিশ শতকে উপমহাদেশের রাজনীতির জন্য হয়ে উঠে এক বড় ইস্যু। পাঞ্জাবে গরু জবাইকে বৈধতা দেয়ার কারণে হিন্দু এবং শিখরা মিলিতভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। আবার বর্তমান এই বিজ্ঞানের যুগে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ধর্মপ্রাণ (!) মানুষদের হিংসাত্মক কর্মকান্ডগুলোও আমরা প্রকাশ্যেই দেখতে পাচ্ছি। গরু খাওয়ার অপরাধে একদল উগ্রপন্থীর নিকট খুন পর্যন্ত হতে হচ্ছে অনেককে, অনেককে করা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্চিত।

অথচ যাদের হাত ধরে ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের উত্থান ঘটে তারা সকলেই গরু খেকো ছিলেন। বেদেও আমরা এর প্রমাণ পাই-

“পরম্বিনী গাভী মানুষের ভজনীয়।”- বেদ ৪/১/৬

রামায়ণেও আমরা এরকম কথার উল্লেখ পাই- “ভরদ্বাজ মুনি ভরতকে গোমাংসাদি দিয়া পরিতুষ্ট সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন ও তৎকালে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা দশ সহ¯্র গোভক্ষণ করিয়াছিলেন।”- আদি ও অযোধ্যাকান্ড

রাহুল সাংকৃত্যায়নের “ভোলগা থেকে গঙ্গা” বইটিতেও আমরা এর উল্লেখ পাই-

বইয়ের এক জায়গায় রোচনা পুরুহূতকে বলছে, “আমার কাছে বাছুরের আধখানা ঠ্যাং আছে। আজকাল মাংস বেশিদিন রেখে দিলে দুর্গন্ধ হয়।”

পুরুহুত রোচনাকে প্রশ্ন করছে, “নুন দিয়ে মাংস রাঁধলে কি রকম হবে?”

“খুব ভালো হবে। আর আমার কাছে গুড়ের রসও রয়েছে পুরুহূত । মাংস গুড়ের রস আর শেষে কিছুটা ছাতু মিশিয়ে দিলে চমৎকার সূপ তৈরি হবে। শুতে যাবার আগেই সূপ খাবো আমরা।”

ভারতবর্ষ জয় করার পর যে বিষয়টা নর্ডিক আর্যদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্র্ণ হয়ে ওঠে সে হলো এখানকার রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করা। এজন্য আর্য রাজারা বেছে নেয় এক অভিনব কৌশল। নিজেদের আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে আরো জোরদার করা, এদেশীয় অনার্যদের প্রতি শাসন শোষন ও বঞ্চনা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যই মূলত আর্যদের এই কৌশল। তাদের নিজেদের দেবতা হিসেবে পরিচয় দেয়া শুরু করে জনসাধারণের কাছে। “দেবতা” মানে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনিত ব্যক্তি। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে তারা পৃথিবীতে আসেন।

আর্যরা এই কূটকৌশল পূরণে সৃষ্টি করেছিলো কিছু ঋষির। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমণ পরবর্তী শাসন কালকে পাকাপোক্ত করতে তৎকালীন ঋষিরা বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তারা আর্য শাসকদের বডির জয়েন্টগুলোকে বেশ শক্ত করে ফেলেন এই শাসকদের গুণকীর্তন আর তোষামোদ স্বরূপ শ্লোকের মাধ্যমে। শ্লোকগুলোতে ঐ ধ্বংসাত্মক শাসকদের এতই মানবীয়, সুকোমল ও সুপুরুষের মতো উপস্থাপন করা হয়েছে যে, যে কারো চোখ মুহূর্তেই ঘোরে আছন্ন হয়ে যায়। তারা সেই দেবতা নামক রাজার বন্দনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

দেবতাদের মন তুষ্ট করতে পারলেই নাকি পাওয়া যায় স্বর্গ নামক এক অফুরন্ত শান্তির জায়গা। আর দেবতারা রুষ্ট হলে জায়গা হবে এক মহা কষ্টের নরকে। আর্য শাসকদের এরকম নিয়ম প্রর্বতনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো জনগণকে পদানত করে রাখা। জনগণ যাতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে আর্য শাসকদেরই পূজো করে এবং বিদ্রোহের যাতে কোনো প্রকার সুযোগ না থাকে। কারণ এই মহান দেবতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মানেই তো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যার মানে নিশ্চিত নরক ভোগ।

অথচ বৈদিক দেবতা কেউই ঈশ্বরের প্রতিনিধি তো ছিলেনই না ( যা ছিলেন একেকটি গোত্রের প্রতিনিধি), তাদের কোনো অলৌকিক শক্তিও ছিলো না। তারা দেখতে ছিলেন আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই তাদের হাত পা ছিলো, চোখ ছিলো, কান ছিলো। যে যোগ্যতায় তারা দেবতাদের সমপর্যায়ে নিয়ে গেছেন তা হলো- একেকটি গোষ্ঠীর প্রধানের পদবি আর তাদের সৃষ্ট ঋষিদের তোষামোদকারী শ্লোক।

ইন্দ্র যিনি দেবরাজ নামেই এখনো পরিচিত ও পূজনীয় সেই ইন্দ্রকেও আমরা বৈদিক সামজে দেখতে পাই একটি গোষ্ঠীর প্রধানরূপে। সুন্দর সমৃদ্ধ নগর ধ্বংস করতে যিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। সেই ইন্দ্রই দেবতার আসন গুলোর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু আসন দখল করে বসে আছেন। ইন্দ্র “পৌর” নামক নগরীতে যে অমানবিক তান্ডব চালিয়েছিলেন সেই তান্ডবকে বাহবা দিয়ে আর্য ঋষিরা তার নাম দিলেন “পুরন্দর”। ইন্দ্র তার বাহিনী নিয়ে তখন উল্লাসে ফেটে পড়লেন। আর অন্যদিকে অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী, নগরীর মানুষ, পশু,পাখি,নদ,সবকিছু।

এরকম প্রত্যেক বৈদিক দেবতার নামের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য উন্নত ও সভ্য নগরী ধ্বংসের এক কালো ইতিহাস। যা শুধু ভারতবর্ষ নয় পুরো মানবজাতিকে পিছিয়ে দিয়েছিলো কয়েকশ বছর।

আর্যদের ভাড়াটে ঋষি সম্প্রদায়ের কঠোর কর্ম তৎপরতাই আর্য রাজাদের নিয়ে যায় দেবতা নামক অসীম উচ্চতায়। আর্য ঋষিদের প্রণয়ন করা এসব শ্লোকের একীভূত অংশ হিসেবে বেদের আবির্ভাব ঘটে। এজন্যই আমরা পুরো বেদ জুড়েই দেখি দেবতার হাত- মুখ-নাক-কান থেকে শুরু করে তাদের যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসের অতিরঞ্জিত বর্ননা। যে বর্ণনা আজো ভারতবর্ষের মানুষগুলোর মনোরঞ্জন করে চলছে। চলছে ব্যাপক হারে ধর্ম ব্যবসা।

এখানে একটা বিষয় একটু বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বেদের এই শ্লোকগুলো শত শত বছর কেবল ঋষিদের মুখে মুখেই প্রচারিত ছিলো। খ্রিষ্ট পূর্ব ১০০০ অব্দে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। লিখিত আকার ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত তা মানুষের মগজে মগজে ভ্রমণ করেছে প্রজম্মের পর প্রজম্ম ধরে। তাই এসব শ্লোকের বেশির ভাগই বিলুপ্ত হয়েছে লিপিবদ্ধ করার আগেই। যা কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেটাও আদি ধারা থেকে অনেকটা বিচ্যুত। এই বেদকে হুবুহু লিপিবদ্ধ করতে পারলে বৈদিক সমাজের দেবতা রূপী রাজাদের চরিত্র বেশ সুস্পষ্টভাবে ধরা যেতো। ধরা যেতো ভারতবর্ষের আদি অধিবাসীদের সাথে আর্যদের প্রতিটি যুদ্ধের নির্মম চিত্র। ঋষিরা কিংবা রাজারা হয় তো এই বর্ণনার মাধ্যমে আনন্দিত হত, পুলকিত হত, কিছু ইতিহাসের অংশ হিসেবে থেকে যেতো ঐ বিধ্বংসী ঘটনাগুলো।

এই তো গেলো আর্য রাজাদের দেবতায় রূপান্তরের কাহিনী। এর চেয়ে ও ভয়ংকর রকম ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় যদি আমরা আর্য রাজাদের শাসনকালকে একটু খুঁটিয়ে দেখি।

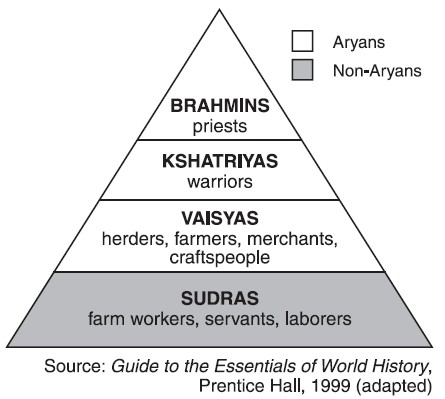

শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই আর্যরা পরাজিত জনগোষ্ঠী অর্থাৎ যারা ভারতবর্ষের আদি অধিবাসী ছিলো তাদের সবাইকে নিচু সম্প্রদায় অর্থাৎ দাস হিসেবে আখ্যায়িত করে। শাসক হিসেবে তারা নিজেদের উচ্চ বর্ণের হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বিভাজনটা প্রথমে ছিল মূলত ক্ষত্রিয় (শাসক) বনাম দাস (শোষিত) সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশের প্রায় দু’শ বছর পর ঋষি নামক হাতিয়ারটির সৃষ্টি করে। যারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে অন্তর্ভূক্ত হয়। আর পূর্ববর্তী নগর সভ্যতার বিকাশের ফলে ক্ষুদ্র আকারে যে ব্যবসায়ী শ্রেণীটি গঠিত হয়েছিল তারা বৈশ্য সম্প্রদায়ে অন্তর্ভূক্ত হয়। বৈশ্য- শূদ্র দুটি সম্প্রদায়ই মূলত অনার্য, আর ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় দুটি আর্য জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। এভাবে সমাজকে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করে আর্য রাজারা। এই বিভক্তিকে সার্বজনীনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে শাসকদের নিয়োগ করা ঋষিদের হাতেই আনুষ্ঠানিকভাবেই জম্ম গ্রহণ করে বর্ণাশ্রম ধর্ম বা চতুরাশ্রম। ঋষিরা প্রচার করতে থাকেন-

“ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণরা, ক্ষত্রিয়রা ব্রহ্মার বাহু থেকে, বৈশ্যরা ব্রহ্মার উরু থেকে, শূদ্ররা ব্রহ্মার পা থেকে সৃষ্ট।”

এই বিধানটি আর্যরা এত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে পেরেছিলো যে আজও তা টিকে আছে প্রতিটি হিন্দুর ঘরে ঘরে। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশ আজো এই চারটি বর্ণ সম্পর্কে বেশ সচেতন। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে এর সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। বিভিন্ন পূজা পার্বণে আমরা ব্রাহ্মণকে দেখতে পাই চালকের আসনে। পূজা চলাকালে শূদ্রদের অনেক জিনিসে হাত দেয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকে। তাছাড়া নিজ বর্ণের বাইরে বিয়ে আজো অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দুর ঘরেও পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

আর্যদের এই বর্ণপ্রথার হাত ধরেই ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে আমদানি ঘটে দাস প্রথার। আর্যরা আসার পূর্বে ভারতবর্ষে দাস প্রথা ছিলো না, এটা বলাও বোকামি হবে। কারণ যে সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে আমরা জেনেছি সেই সিন্ধু সভ্যতা নিশ্চয়ই একজন রাজা একা একা বানায়নি। কিংবা তৎকালীন বুর্জোয়াদের আরাম আয়েশের জন্য একদল গৃহদাস ও ভৃত্য শ্রেণী ছিলো এটাও নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। কিন্তু পুরো একটা ভূখন্ডের মানুষকে দাস হিসেবে আখ্যাায়িত করে দাস প্রথার আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করে আর্যরা। এই ভূখন্ডের প্রতিটি মানুষকে আর্যরা দেখতে শুরু দাস, দস্যু কিংবা নিকৃষ্টের সাথে এবং এদের সর্বত্র বধ করা বাঞ্চনীয়।

তবে অনেক ক্ষেত্রে নিজের গৃহে কাজ করা দাস কিংবা নিজের গৃহের বাইরে কাজ করা দাসদের মধ্যে আর্যদের ভালো সহাবস্থানের প্রধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ খুব বেশি রূঢ় ছিলো না। এর অবশ্য যথেষ্ট কারণও আছে। দাসদের যাচ্ছে তাই খাটানোর মতো ক্ষেত্রও তখন ছিলো না, যেমন ছিলো ইতালিতে। খ্রিষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে শুধু গ্রীস হতেই সংগ্রহ করা হয় দেড় লক্ষ দাস। তখন বড় বড় বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিলো সেখানে। তাদের ছিলো বড় বড় কৃষি খামার। যেগুলোকে বলা হতো- ল্যাটিফান্ডিয়া। এসব ল্যাটিফান্ডিয়ায় বাধ্যতামূলক খাটতে হতো দাসদের। কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ রকম কোনো ক্ষেত্র না থাকায় দাসদের প্রতি ঐ রকম নির্যাতনের খড়গ না নামলেও দাসরা ছিলো পদে পদে লাঞ্চিত। বর্ণপ্রথার এক চরম অভিশাপ মাথায় নিয়ে তাদের কাটাতে হতো পুরোটা জীবন। যা পরবর্তীতে এক বিশাল সামাজিক ব্যাধির রূপ লাভ করে।

এজন্য বেদ পরবর্তী আরেকটি ধর্মগ্রন্থ মনুসংহিতার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। মনুসংহিতা লিখিত আকারে পাওয়া যায় ২০০ খ্রিষ্ট পূর্বে। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের জন্মেরও অনেক আগে এই গ্রন্থের নিয়ম কানুনগুলো সমাজে আরোপিত হয়। এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থাকে করা হয় আরো পশ্চাৎপদ, আরো অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এই মনুসংহিতার উদ্যোক্তা এবং প্রচারক ছিলেন মনু। পুরাণ মত অনুযায়ী, মনু ব্রহ্মার দেহ থেকেই তৈরি হয়েছেন। পৃথিবীতে ভগবান ব্রহ্মার একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন মনু। যাকে স্বয়ম্ভুব মনু বলা হয়। স্বয়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার কাছ থেকে স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করা শিখে তার শিষ্যদের পাঠ করান। পরবর্তীতে ভৃগু নামক একজন মনুর আদেশে এই ধর্মশাস্ত্র ঋষিদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। যা এখন “মনুসংহিতা” নামে পরিচিত।

বিষয়টা পুরাণ মত অনুযায়ী অলৌকিক মনে হলেও এর বাস্তব প্রেক্ষাপট মোটেও অলৌকিক ছিলো না। মনু ছিলেন একজন নর্ডিক আর্য অর্থাৎ যারা সশস্ত্ররূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন সেই ধারার। যারা ধ্বংস করেছিলেন নগরের পর নগর, লুটপাট করেছিলেন এদেশীয় সম্পদ। এই মনুই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষে আর্য আক্রমণ পরবর্তী শাসন ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল এবং বিচক্ষণতার সাথে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করেন।

মনু খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, একটি দেশে নিজের রাজত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হলো সে দেশের সাধারণ জনগণ। সেই জনগণকে যতদিন পর্যন্ত অজ্ঞ রাখা যাবে, যতদিন পর্যন্ত এদের উপর দিয়ে পা মাড়িয়ে চলা যাবে, যতদিন তাদের মধ্যে মানসিক হীনমন্যতা বজায় রাখা যাবে আর্য শাসন ততদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে সুসংহত অবস্থায় থাকবে। মনু সেই চিন্তা থেকেই মনুসংহিতার এসব উদ্ভট আজগুবি শ্লোকের প্রবর্তন করেন। শূদ্রদের নিয়ে আসেন বিড়াল, নেউল, কুকুরের সমপর্যায়ে। যাদের ন্যূনতম মানবিক অধিকার বলতে কিছু ছিলো না। আর নিজেকে নিয়ে যান এক অসীম উচ্চতায়। ব্রহ্মার দেহ থেকে তৈরি হয়েছেন বলে তার আত্ম গরিমার শেষ ছিলো না। যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন মনু। এজন্য মর্ত্যের কারো কাছে তার কোনো জবাবদিহি করতে হতো না। জনগণও ভগবান ব্রহ্মার রুষ্ট হওয়ার ভয়ে সব সহ্য করতে থাকে নীরবে নিভৃতে।

বর্তমান হিন্দু সামজের নিয়ম কানুন আচার অনুষ্ঠান সবকিছুর সৃষ্টি এই মনুসংহিতা থেকে। ব্রাহ্মণের ছেলেকে আমরা অন্য কোনো ব্রাহ্মণের মেয়ের সাথেই বিয়ে হতে দেখি, শূদ্রের ছেলেকে আমরা অন্য কোনো শূদ্রের মেয়ের সাথেই বিয়ে হতে দেখি। কিন্তু ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে কোনো বিবাহের উদ্যোগ নিলেই দেখবেন সমাজ এখানে এক মহা গোলযোগ তৈরি করে বসে আছে। নিম্নবর্ণ - উচ্চবর্ণ বৈবাহিক সম্পর্ক এই বিজ্ঞানের যুগে এসেও স্বীকৃতি পেলো না।

মনুসংহিতা হিন্দুধর্মে কেবল আচার অনুষ্ঠান পালনের কতিপয় নিয়ম লিখেই ক্ষান্ত হয় নি। এখানে বিশ্ব বিবেককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মানবতাবিরোধী অনেক নিয়ম অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে বেশ সচেতনভাবে। কিছু শ্লোক দেখলে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে-

মনু ১ঃ৮৭- এই সকল সৃষ্টির অর্থাৎ ত্রিভুবন রক্ষার জন্য মহা তেজযুক্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজের মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ- এই ৪ টি অঙ্গ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এদের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করে দিলেন।

অর্থাৎ ঋষিদের প্রচার করা সেই বাণীটি এখানে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং আরো সূচারোভাবে সমাজকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে।

মনু ১ঃ৮৮- অধ্যাপনা, স্বয়ং অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (উপহার সামগ্রী গ্রহণ)- এই ৬ টি কাজ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের জন্য নিরূপণ করে দিয়েছেন।

মনু ১ঃ৮৯- প্রজা, রক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও গান বাজনা এই কয়েকটি কাজ ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়দের জন্য নিরূপণ করে দিয়েছেন।

মনু ১ঃ৯০- পশুদের রক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, মুনাফা অর্জন এবং কৃষিকাজ- ব্রহ্মা বৈশ্যদের জন্য নিরূপণ করে দিয়েছেন।

মনু ১০ঃ১- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য : এই তিন বর্ণের লোকেরা দ্বিজাতি, এরা নিজ নিজ কর্তব্যে নিয়োজিত থেকে বেদ অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণই বেদ অধ্যাপনা করবেন। বাকিদের অধ্যাপনা করা অনুচিত।

মনু ১ঃ৯১- এই শ্লোকে প্রভু রক্ষাকে ব্রহ্মা কর্তৃক শূদ্রদের জন্য সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ শূদ্রদের কেবল এবং কেবলমাত্র একটিই কাজ, আর তা হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের মানুষের সেবা করা। আর যেহেতু এই মহৎ (!) কাজটি স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক আরোপিত সেহেতু এখানে কোনো প্রশ্ন থাকা যাবে না।

কোনো ব্রাহ্মণ যদি নিকৃষ্ট জাত শূদ্রদের কাউকে মেরেও ফেলে তাহলে যে সামান্য পাপ হবে, তা মোচনের জন্য তিন রাত দুধ পান করা বা এক যোজন রাস্তা হাঁটা অথবা নদী ¯œান করাই যথেষ্ট। এছাড়া বিড়াল, নেউল, কুকুর, সাপ, প্যাঁচা বা কাক মেরেও শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে।

(মনুসংহিতা- শ্লোক ১৩১, ১৩২)

শুধুমাত্র সামাজিকভাবেই নয় শারিরীকভাবেও শূদ্রদের বরণ করে নিতে হয়েছিলো হাজারো অন্যায়, অত্যাচার। প্রতি মাসে শূদ্রদের বাধ্যতামূলক কেশ মুন্ডণ করতে হতো (মনু- ৫ঃ১৪০)। যার উদ্দেশ্যও খুব সুস্পষ্ট- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য থেকে শূদ্রদের পৃথক রাখা।

মনু তার এই তৈরি করা নিয়মগুলো প্রচারের দায়িত্ব দেন ঋষিদের। ঋষিরাও বেশ সফলভাবে এরকম মানবতাবিরোধী নিয়মগুলো নিয়ে যেতে থাকেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। আর মনুসংহিতার এই নিয়মগুলো লঙ্ঘনকারীদের হাত কেটে ফেলা, পা কেটে ফেলা, চোখ উপড়ে ফেলা, হিং¯্র পশুর মুখে ছেড়ে দেয়া এরকম ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি হতে হতো।

ভারতবর্ষের মানুষ আত্মসমর্পণ করে এক চিরস্থায়ী দাসত্বের নিকট। যে দাসত্বের নিকট থেকে আজও ভারতবর্ষের মানুষেরা মুক্ত হতে পারে নি। আজো যারা এই দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উদ্যত হয় পঞ্চায়েত বসে তাদের বিচার করে। তাদের আরো শক্ত করে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে।

তাছাড়া সমাজে নারী পুরুষ ভেদাভেদ তৈরি এবং নারীদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখার জন্য মনুসংহিতা আরেক বর্বর কাজ করে। আমরা মনুসংহিতার কিছু শ্লোক দেখি-

মনু- ৮ঃ৪১৫- ভার্ষা, পুত্র ও দাস- এরা তিনজনই অধম; এরা তিনজনেই যা কিছু অর্থ উপার্জন করবে তাতে এদের কোনো স্বাতন্ত্র্য থাকবে না। এরা যার অধীন ওই ধন তারই হবে।

মনু- ৯ঃ১১- টাকাকড়ি ঠিক মতো হিসেব করে জমা রাখা এবং খরচ করা, গৃহ ও গৃহস্থালি শুদ্ধ রাখা, ধর্ম- কর্ম সমূহের আয়োজন করা, অন্ন পাক করা এবং শষ্যাসনাদির তত্ত্বাবধান করা- এই সবই হবে স্ত্রী লোকের কাজ।

মনু- ৩ঃ১৬- শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করলে ব্রাহ্মণাদি পতিত হন।

এভাবে নারীর প্রতিও আর্য ঋষিদের চক্রান্ত আমরা দেখতে পাই। যা ভারতবর্ষের নারী সমাজের সামাজিক অবস্থানের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটায়।

এভাবই চলতে থাকে ভারতবর্ষে আর্য জাতির শাসন ও শোষণ। সমাজের মানুষগুলোকে মানসিকভাবে পরিবর্তন ও ভাববাদী জগতে মোহাচ্ছন্ন করার জন্য ছিলো আর্যদের ভাববাদী সম্প্রদায় আর শারীরিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ছিলো সুসংগঠিত বাহিনী।

সুতরাং আর্য সমাজের ইতিহাস জুড়ে লুটপাট, শোষণ, বর্বরতাই যেনো ফুটে ওঠে বারবার। ভারতবর্ষে আর্য জাতির আগমণ থেকে শুরু করে আগমণ পরবর্তী ইতিহাস ঘেঁটে আমরা দেখতে পাই এক ভয়াবহ অমানবিকতার চিত্র। আর্যরা যখন একটির পর একটি নগরী ভেঙেছে, একের পর এক এদেশীয় সম্পদ লুট করেছে, করেছে বর্বর আক্রমণ তখন পুরো ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সৃষ্টি হয় সীমাহীন দারিদ্র। সে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় একদল বিদেশীর লুটপাটের অর্থনীতি। স্বকীয়তা হারাতে শুরু করে এই ভূখন্ডের অধিবাসী দ্রাবিড়- অস্ট্রিকরা। সাঁওতাল, গারো, মুন্ডা এরা এই উপমহাদেশের আদিম অধিবাসী। বর্তমান তামিল নাড়–র বেশির ভাগ লোকজনই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের বংশধর।

যে দ্রাবিড়রা তাদের উন্নত চিন্তার মাধ্যমে তৎকালীন ভারতকে পৌঁছে দিয়েছিলো উন্নতির স্বর্ণ শিখরে। তারা নিজের মাথা খাটিয়ে তৈরি করেছে হরপ্পা- মহেঞ্জোদারোর মতো উন্নত সভ্যতা, সেই দ্রাবিড়দের হটিয়ে আর্যরা উন্মাদের মতো ধ্বংস করে দ্রাবিড়দের সকল অবদান। ভারতবর্ষের বর্তমান অনগ্রসরতা, অবনতি, সমস্যা সংকট এসবের পেছনে আর্যরা কোনো অংশেই কম দায়ী নয়। ভারতবর্ষে বর্ণপ্রথার বীজ আর্যরাই রোপন করে, নিজ উদ্যোগে তা ছড়িয়ে দেয় পুরো ভারতবর্ষে। সেই দিন থেকে বর্ণবাদের কালো থাবায় পিষ্ট হতে থাকে পুরো ভারতবর্ষ। বর্তমান ভারতের নি¤œবর্ণের জাতি, তফসিলি জাতি, দলিত সম্প্রদায় আর্যদের ঐ নিয়মেরই বহিঃপ্রকাশ। এরা আজও সমাজ বাস্তবতায় নিপীড়িত, নিগৃহীত। তাদের ছোঁয়াচ থেকে ভারতের উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা আজো অনেক দূরে থাকেন। তার মুখ দেখাকে পর্যন্ত পাপ মনে করেন। আজ থেকে ৩৫০০ বছর আগে তৈরি করা ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা এখনো কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে এই উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সকল কুসংস্কারের অন্যতম ভিত্তি আর্যদের তৈরি করা মনুসংহিতা। যার শ্লোকগুলো পড়লে আজো বিশ্বের প্রতিটি বিবেকবান মানুষের গা রি রি করে উঠে। ধনী- গরীব বৈষম্যের থেকেও যে বৈশিষ্ট্য মানুষকে পীড়া দেয় তা হলো সামাজিক বৈষম্য। সামাজিকভাবে, শুধুমাত্র একটি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার অপরাধে তাকে বরণ করতে হচ্ছে শোষণকে।

এসব নিয়ম আরোপ করতে গিয়ে যেখানেই আর্যরা বাধার সম্মুখীন হয়েছে সেখানেই অনার্যদের উপর হয়েছে কঠোর নিয়ন্ত্রণ, কঠোর অত্যাচার। এসবের প্রতি সাধারণ জনগণের মাথা নত করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না তখন। অথর্ববেদেও এরকম নির্দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদ ১২/৫/৬২ তে বলা হয়েছে, বেদের নিন্দাকারীকে, কেটে ফেল, চিড়ে ফেল, ফেড়ে ফেল, জ্বালিয়ে দাও, ভষ্ম করে দাও। অথর্ববেদ ২/১২/৬ এ বলা হয়েছে, বেদ শত্রুদের দগ্ধ করো।

বছরের পর বছর পার হয়, আর্যদের অত্যাচার বাড়ে, শোষণ বাড়ে, লুটপাট বাড়ে। আর্যরা নিয়ে আসে শোষণের নতুন নতুন নিয়ম। যে নিয়মগুলো কেবল আর্য কর্তৃক অনার্য শোষণের জন্য।

শতকের পর শতক যায়, আর্যদের শাসন কিন্তু থেমে নেই। অনার্যদের ভেতরটা মুক্তির জন্য হাহাকার করতে করতে এক পর্যায়ে হাহাকারটাই থেমে যায়। ভারতবর্ষে চলতে থাকে একদল ভিনদেশীর নিরঙ্কুশ শাসন।

লেখক

সৌরভ দাস

শিক্ষার্থী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,

ময়মনসিংহ ।

![]() ২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ সন্ধ্যা ৭:৩৫

২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ সন্ধ্যা ৭:৩৫

সৌরভ দাস ১৯৯৫ বলেছেন: ধন্যবাদ।

২| ![]() ২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ দুপুর ১:৪৪

২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ দুপুর ১:৪৪

কেউ নেই বলে নয় বলেছেন: দীর্ঘ হলেও উপভোগ্য পোস্ট। সাজানোতে একটু দুর্বলতা থাকলেও ভাষা ছিলো সহজ। আর শ্লোক এবং নানা তথ্য দিয়ে যা বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট করেই বলতে পেরেছেন, জানতে পারলাম অনেক কিছু। অনেক ভালোলাগা রইলো। +

![]() ২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ সন্ধ্যা ৭:৩৮

২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ সন্ধ্যা ৭:৩৮

সৌরভ দাস ১৯৯৫ বলেছেন: ধন্যবাদ।

৩| ![]() ২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ দুপুর ২:৪২

২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ দুপুর ২:৪২

বাবু>বাবুয়া>বাবুই বলেছেন: ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ আছে বিধায় লেখাটা পড়তে শুরু করি কিন্তু শেষ করা গেল না। পোস্ট পড়তে গিয়ে মনে হলো বই পড়ছি। সংগ্রহে রাখলাম পরে কাজে লাগতে পারে। লেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

![]() ২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ রাত ৮:০০

২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ রাত ৮:০০

সৌরভ দাস ১৯৯৫ বলেছেন: আমি সেন বংশ পর্যন্ত লিখেছি। একটু অপেক্ষা করুন, আস্তে আস্তে সব পোস্ট করবো ।

৪| ![]() ২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ রাত ১০:০৫

২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ রাত ১০:০৫

আখেনাটেন বলেছেন: ভাসা ভাসা ভাবে কিছু তথ্য জানলেও আপনার লেখনির মাধ্যমে জানাটা আরোও শাণিত হল। প্রিয়তে নিলাম।

৫| ![]() ২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ রাত ১০:৪৪

২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ রাত ১০:৪৪

দেবজ্যোতিকাজল বলেছেন: সিন্ধু সভ্যতার আগেও একটা সভ্যতা ছিল তার নাম মেহেরগড় সভ্যতা ৷

©somewhere in net ltd.

১| ২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ দুপুর ১:২১

২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ দুপুর ১:২১

ঢাকাবাসী বলেছেন: খুব সুন্দর লেখা, চমৎকার সব তথ্যসমৃদ্ধ আর সুন্দর সব ছবি । বেশ ভাল লাগল। একটু বেশী বড় হয়ে গেছে মনে হয়। তবু ভাল।