| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

বর্তমানে যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে তাদের বাঙালী জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু জাতি প্রশ্নে অনেকে বাংলা ভাষায় কথা বললেও নিজেদের বাঙালী জাতি হিসেবে স্বীকার করে না। যেমন পশ্চিম বাংলার রাজবংশীরা। সুতরাং শুধু ভাষার কারণে বাঙালী জাতিকে চিহ্নিত করা যায় না। আবার বর্তমানের আধুনিক বাংলা ভাষা পশ্চিম বঙ্গের নদিয়া জেলার একটি আঞ্চলিক ভাষা। এই ভাষার সাথে পূর্ব বঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য রয়েছে। সিলেট ও চিটাগাংগের ভাষা তো আরো পৃথক। ভাষাবিদরা বলেন আধুনিক বাংলা ভাষা গৌড়িয় বা মাগধী আর্য ভাষার প্রাকৃত অপভ্রংশ থেকে এসেছে। মধ্যযুগের পূর্বে পশিম বঙ্গ ৫০০ খৃশটাব্দের পর থেকে উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল, তাই সেখানে আর্য্য ভাষার সংমিশ্রণ স্বাভাবিক। কিন্তু পূর্ব বঙ্গ পশ্চিমিয় সাম্রাজ্যের বাইরে থাকায় এখানে স্থানীয় ভাষায় আর্য্য ভাষার ব্যপক প্রভাব অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব বঙ্গের ভাষার শব্দ ভান্ডারে কত শতাংশ আর্য্য ভাষার শব্দ রয়েছে বা কত অংশই বা স্থানীয় অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় ভাষার শব্দ রয়েছে এই বিষয়ে পৃথক কোন গবেষণাই হয়নি।

“আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনের প্রবাহ বাঙলাদেশে আসিয়া লাগ্নিয়াছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে এবং যখন লাগিয়াছে তখনও খুব সবেগে, সবিস্তারে লাগে নাই। প্রবাহটি কখনো খুব গভীরতা বা প্রসারিতা লাভ করিতে পারে নাই; সাধারণত বর্ণসমাজের উচ্চতর স্তরে এবং অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, মার্জিত ও সংস্কৃত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা আবদ্ধ ছিল, বিশেষত আর্য ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি। একমাত্র আর্য বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিই সদ্যোক্ত সীমার বাহিরে কিছুটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা আরও পরবর্তী কালে— সপ্তম-অষ্টম শতকের পর হইতে। তাহা ছাড়া, আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ গঙ্গার পশ্চিম তীর পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গে যদি বা কিছুটা বেগবান ছিল, গঙ্গার পূর্ব ও উত্তর-তীরে সে-প্রবাহ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে, বিস্তৃতি এবং গভীরতা উভয়ত।“ (বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) – নীহাররঞ্জন রায়)

যাহার] বাঙ্গালা দেশে আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকে এমন আর্য্যভাষীর দ্বারাই আর্য্যভাষা বাঙ্গালা দেশে সর্বপ্রথম আনীত হয়। সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের যাহারা আসল বাসিন্দা ছিল তাহারা দ্রাবিড় অথবা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা বলিত। এই ভাষার কোন প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু স্থান ও গ্রাম প্রভৃতির নাম হইতে এই ভাষার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ভাষাবিদগণ আধুনিক লেখ্য বাংলা ভাষাকে ইন্দো-ইরানিয় ভাষার শাখা বলে চিহ্নিত করেছেন কারণ আধুনিক লেখ্য বাংলা ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ রয়েছে। সংস্কৃত শব্দের বাইরে দেশীয় শব্দগুলোকে বলা হল অপভ্রষ্ট অর্থাৎ অর্থহীন শব্দ। কিন্তু আর্য্যদের কাছে অর্থহীন অনার্য্য শব্দগুলোই আদী বাংলা ভাষার মূল ভিত্তি। এই ভাষা এসেছে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা থেকে। আর্য্য ও অনার্য্য ভাষার সংমিশ্রণে হয়েছে প্রাকৃত ভাষা। সংস্কৃতি হল প্রাকৃত ভাষার পরিশালীত রূপ। আর প্রাকৃত ভাষার দেশীয় রূপ থেকে এসেছে দেশীয় বিভিন্ন ভাষা। তার একটি বাঙ্গালীর মুখের ভাষা, বাঙ্গাল ভাষা। এখনও সাধারণ মানুষ সংস্কৃত শব্দের যদাযথ উচ্চারণ করতে পারে না এবং দীর্ঘ্য স্বরের ক্ষেত্রে প্রায়শই বানান বিভ্রাট ঘটে। সাধারণ মানুষ সংস্কৃতি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দই বেশী ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং বলা যায় বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ মূলত বিদেশী শব্দ হিসেবে অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন পরবর্তিকালে বহু আরবি, ফার্সি, পর্তুগিজ, ইংরেজি ইত্যাদী বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষা ধারণ করেছে। নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করা যাক।

ইন্দো ইউরোপিয়ান – য়ূস এক্ব্যোম্ স্পেক্যিএথে

শতম – য়ূস এশ্বোম্ স্পেশিএথে ।

আর্য – য়ূস অশ্বম্ স্পশ্যাথ্ । পালি-- তুমি চিত্তো ঘোরিডানই

প্রাচীন ভারতীয় আর্য – য়ূয়ম অশ্বম্ স্পশ্যাথ্ । সংস্কৃত-- tvam ashvan pashyasi

আদিম প্রাকৃত – তুষ্মে ঘোটকং দৃক্ষথ্ । সাঁওতালী-- তুমি ঘোড়াক দেখ,

প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত – তুমহে ঘোটকং দেক্খথ্ । ওঁরাও (কুরুখ)-- "আধ ঘোড়াক দেখ'

গৌড়ি প্রাকৃত – তুমহে ঘোড়াঅং দেক্খহ । মুন্ডারি – তুমে ঘোড়া দেখহ

গৌড় অপভ্রংশ – তুমহে ঘোড়অ দেক্খহ।।

প্রাচীন বাংলা – তুমহে ঘোড়া দেখহ ।

মধ্য বাংলা – তুমহি ঘোড়া দেখহ ।

আধুনিক বাংলা – তুমি ঘোড়া দেখ । অসমীয়া-- তুমি ঘোঁৰাটো দেখিছা।

“তোমরা ঐ গাছটা দেখো” এই গৌড় অপভ্রংশ হবে – “তুমহেলোআ ওহি গচ্ছং দেক্খহ”। এর সংস্কৃত হচ্ছে – ‘যুয়ং অমুং বৃক্ষং পশ্যত।” যুয়ং – তোমার, অমুঙ – ঐ বৃক্ষং-গাছ, পশ্যত-দেখ, – বাংলার কোন শব্দই সংস্কৃত থেকে আসে নি। (৩১/১২/১৯৪৮ সালে পূব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ )।

এখানে স্পটতই দেখা যাচ্ছে আদিম প্রাকৃত ভাষার সাথে এমনকি আধুনিক বাংলা ভাষার শব্দ ও উচ্চারণ সুরের সাথে আর্য ভাষার শব্দ ও উচ্চারণ সুরের কোন মিল নেই। এখানে প্রাকৃত ভাষাকে বলা হচ্ছে আর্য্য ভাষা। কিন্তু কিভাবে? সংস্কৃতের অশ্ব শব্দটির মত অনেক শব্দ বাংলায় অনুপ্রবেশ করেছে। এর কারণ হল বাঙালীরা সুদীর্ঘ্যকাল মূল লেখ্য ভাষা হিসেবে সংস্কৃত ভাষাকেই ব্যবহার করেছিল।

প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতি ভাষাও পুরাপুরি আর্য্য নয়। এখানে আর্য্য শব্দ থাকলেও ব্যাকারণের দিক থেকে অস্ট্রিক তথা সাঁওতালী রীতি গ্রহন করা হয়েছে। যেমন সংস্কৃতিতে তিন বচনের ধারণা, যুক্ত শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি এসেছে সাঁওতালী ভাষা থেকে।

এখানে লক্ষণীয় প্রাচীন বাংলার সাথে সাঁওতালী, ওঁরাও, মুন্ডারি, অসমীয়া ভাষার মিল রয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। সাঁওতালী ও মুন্ডারি ভাষা এসেছে অস্ট্রিক ভাষা থেকে, তেমনি ওঁরাও ভাষা এসেছে দ্রাবিড় ভাষা থেকে। এখান থেকেই প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। আর এদের সংকর হল বাঙলা ও বাঙালী। খৃষ্টপূর্ব ৩০০ শতক থেকে বাঙালীরা সংস্কৃতির পাশাপাশি পালি ভাষায় (যা মূলত প্রাকৃত) বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের গ্রন্থ রচনা করছিলেন।

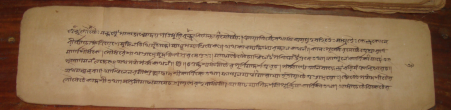

নবম-দশকের ‘চর্যাপদ’কে বাংলা ভাষার আদি রূপ হিসেবে ধরা হয়। বাংলা ছাড়াও বৃহৎ বঙ্গ ও উত্তর-মধ্য ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাও একে তাদের স্ব স্ব আদি ভাষা হিসেবে দাবী করে থাকে। এতে বুঝা যায় তৎকালীন সময়ে প্রাচ্যের একটি বৃহত্তর অংশের মুখের ভাষা খুবই কাছাকাছি ছিল এবং নরগোষ্ঠীর দিক থেকে বিভিন্ন জাতি প্রায় একই ভাষায় কথা বলত। এবং তখন অনার্য্য লিপিও ছিল খুব কাছাকাছি। তাই তখন ভাষার ভিত্তিতে একই জাতি হিসেবে বাঙালীকে চিহ্নিত করা যেত না।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে চীনীয় পরিব্রাজক হিউংসাঙ বাঙ্গালা দেশ পরিভ্রমণের সময় গৌড়-বঙ্গ-কামরূপ-রাঢ়ে প্রায় একই ভাষা বলিতে শুনিয়াছিলেন।

প্রাচীন অনার্য্য ভাষার লেখ্য রূপ এখন আর পাওয়া যায় না। ভাষাবিদরা বলেন প্রাকৃত, পালি ইত্যাদি সংস্কৃতের অপভ্রংশ থেকে এসেছে। কিন্তু সংস্কৃত লেখ্য ভাষা হিসেবে ৫০০শত খৃঃপূর্ব পর থেকে বঙ্গে প্রভাব বিস্তার করলেও সেটা জনগণের প্রচলিত মুখের ভাষাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কারণে সংস্কৃতির প্রচলন ঘটলেও সেটা ঘটেছে প্রাচীণ দেশীয় ভাষার ভিত্তির উপরে এবং উভয় ভাষাই পরষ্পরের শব্দ ভান্ডার গ্রহণ করেছে। সেন বংশের কাল থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রাচীন বাংলা বাদ দিয়ে সংস্কৃতির প্রসার ঘটায়। এমন কি আঠারো শতকে এসে আধুনিক বাংলাতেও অযাচিত ভাবে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ও ব্যাকরণ গ্রহণ করা হয় কিন্তু পূর্ব বঙ্গের জনগণের মুখের ভাষায় প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন ডায়লেক্টেই আজ পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। সাহিত্যের ভাষায় এর স্থান হয়নি।

বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পট পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা লেখ্য ভাষা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে, একই সাথে পরিবর্তিত হয়েছে দেশীয় মুখের ভাষা। পাল আমল পর্যন্ত সারা বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ছিল। সে সময় দেশীয় ভাষার সংমিশ্রণে প্রাকৃত ভাষায় বহু ধর্মিয় গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বিখ্যাত গ্রন্থ চর্যাপদের টীকায় বাঙালী লেখক মতসেন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থের (৭০০ খৃশটাব্দ) চারটি শ্লোকের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সেন আমলে রাড় তথা বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে বাংলা ভাষার স্থলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন “চর্যাপদগুলোর অধিকাংশ রচয়িতা আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি পূর্ব পাকিস্তানে।

এই প্রদেশ বৌদ্ধ ধর্মের লীলাভূমি ছিল। ময়নামতি, মহাস্থান ও পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ তাহার পরিচয় বহন করিতেছে। বৌদ্ধ রাজগণ দেশী ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যদিও তারা সংস্কৃতের বিরোধী ছিলেন না। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ় দেশে প্রথমে শূর রাজবংশ ও পরে সেন রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইজন্য তাঁহারা দেশী ভাষাকে অবজ্ঞা করতেন এবং সংস্কৃতের উৎসাহদাতা ছিলেন। এই কারণে রাঢ় বা বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীনকালে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভব হয় নাই; কিন্তু প্রাচীন গৌড় এবং বঙ্গে বা বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম রাজত্বের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। গৌড় হইতে গৌড়ী প্রাকৃত (দন্ডী, কাব্যাদর্শ ১/৩৫) এবং গৌড় অপভ্রংশের (মার্কেন্ডেয়, প্রাকৃতসর্বস্ব) নামকরণ হইয়াছিল। আমীর খসরুও (১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) দেশীয় ভাষাগুলোর মধ্যে গৌড় ও বঙ্গালের নাম উল্লেখ করেছেন। রাজা রামমোহনের বাংলা ব্যাকারণের নাম ছিল গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকারণ। ……. কতিপয় প্রাকৃত বৈয়াকরণ ঢককী অপভ্রংশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। R. Pischel ঢককীকে পূর্ব বাংলার ঢকক নগর হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করিয়াছেন। (Grammatik der Prakrit Sprachen. প্যারা ২৫)। ইহাতে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীণ দেশী ভাষার নাম পাইয়াছি; কিন্তু কোন স্থানে রাঢ়ী প্রাকৃতের বা রাঢ় অপভ্রংশের নাম আমরা পাই না। আধুনিক বাংলা নামও পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত প্রাচীন বঙ্গাল দেশের নাম হইতে ব্যুৎপন্ন।……………বৌদ্ধ গানের রাগ-রাগিণীর মধ্যে গৌড় ও বঙ্গাল রাগের উল্লেখ আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান প্রাচীনকালেও সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশ ছিল।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আরও বলেন, সেন রাজাদের আমল থেকে বাংলা ভাষা অনাদৃত হতে থাকে। পরবর্তিতে গৌড়ের সুলতানগণ জনগণের ভাষা বাংলার পৃষ্ঠপোষক হলেন এবং গৌড়ের সুলতান ও প্রধানগণ গৌড়ের বৌদ্ধ পালরাজগণের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখেন। সেন রাজাদের সময়ে রাজধানী নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। নবদ্বীপ নিবাসী শ্রী চৈতন্যদেবের প্রভাবে তাহা বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র হয়ে উঠে। এই সময় হতে নদীয়ার ভাষা বাঙ্গালার সাহিত্যিক ভাষা হয়ে উঠে। এই ভাষা গৌড়ের বাংলা ভাষারই এক নতুন সংস্করণ। এই ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষা সাহিত্যিকদের নিকট নিন্দনীয় হয়।

“গৌড় ও নবদ্বীপের প্রভাব বিশেষতঃ চন্ডীদাস, কৃত্তিবাস, বিপ্রদাস, বৃন্দাবনদাস প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যাচার্যগণের অনুসরণে পাঠান রাজত্বের শেষে একটি সাহিত্যিক বাংলা সাধুভাষা প্রতিষ্ঠীত হয়। তখন বীরভূম হইতে চট্টগ্রাম পর্যিন্ত দেশে এমন কি বাঙ্গালার বাহিরে আরাকানেও এই ভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ……. তবে ইহা অনস্বীকার্য যে সাহিত্যিক ভাষা বিরাট জনগণের মুখের ভাষাকে কাড়িয়া লইতে পারে নাই। এইজন্য লোক সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষা অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে, যদিও তাহা সাহিত্যিক ভাষার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই।

মুসলমান রাজত্বের শেষে বাংলাদেশে নবদ্বীপের সাহিত্যিক গৌরব কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাদ্বারা রক্ষিত হয়। ইহার পরে যখন কলিকাতা রাজধানী হইয়া শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া উঠে, তখন পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-রথীদের প্রভাবে সাহিত্যিক সাধু ভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সাহিত্যিক সাধু ভাষার সহচর একটি সাহিত্যিক চলিত ভাষাও গঠিত হইয়াছে।“

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলা ভাষা দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। একটি হচ্ছে বাংলা লেখ্য ভাষা, যা মূলত বঙ্গের পশ্চিম অংশে নিতান্ত সংখালঘু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের আর্য্য প্রীতির মাধ্যমে চলে আসা ইন্দো-ইরানিয়ান প্রাচ্য ভাষা এবং অপরটি হল অস্ট্রিক-দ্রাবীড় ভাষার শিকর থেকে উৎসারিত পূর্ব অংশের বিরাট সংখ্যাগুরু শূদ্রদের বিবর্তিত ও লোকজ প্রাচীন বাঙ্গাল ভাষা। আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই ধারা বাঙ্গাল ভাষায় এসে মিলিত হয়েছে। বঙ্গ দেশে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে বলা হয় বাংলা ভাষার উপভাষা। কিন্তু বাংলা ভাষা নদীয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার আধুনিক রূপ। একটি আঞ্চলিক ভাষার উপভাষা অন্যন্য আঞ্চলের ভাষাগুলো হতে পারে না। বরং বলা যায় নদীয়ার আঞ্চলিক ভাষা সহ বঙ্গের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা হল বাঙ্গাল ভাষার উপভাষা। বাঙ্গাল ভাষায় প্রচুর লোকজ সাহিত্য রয়েছে। আধুনিক বাংলা ভাষায় লোকজ সাহিত্যের স্বীকৃতি না থাকলে বাংলা ভাষা থেকে যাবে অসম্পূর্ন। বাংলায় সাধু ও চলিত রূপের পরবর্তি আর একটি সংস্করণ প্রয়োজন যা বাঙ্গাল ভাষা থেকে আসবে। তাহলেই আমরা বাংলার সকল সাহিত্যকে ধারণ করতে পারব।

বাঙ্গাল বা বঙ্গের উপ-ভাষায় শুধু বাঙালী নরগোষ্ঠীরাই কথা বলে না, কামতাপুরী, রাজবংশী, ওরিয়া, অহমী, হাজং, এমন কি চাকমা নরগোষ্ঠীরাও বঙ্গের উপভাষায় কথা বলে। তাই ভাষার দিক থেকে বাঙালী জাতি বলে কিছু নাই। বাঙালীরাও একটি নরগোষ্ঠী যারা অন্যান্য জাতির মত বাঙ্গাল ভাষায় কথা বলে। বাঙ্গাল একটি বহু জাতিক ভাষা।

এই বাঙ্গাল ভাষাকে বরাবরই অবজ্ঞা করা হয়েছে। এককালের অসুর জাতি যখন জাতে উঠার জন্য পশ্চাত্যের আর্য্য ভাষাকে আকড়ে ধরল তখন থেকেই বাঙ্গাল ভাষার বিপর্যয় ঘটতে থাকে। ডঃ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ তার “আমাদের ভাষা- সমস্যা” ভাষণে বলেছিলেন, “বর্তমানে বাংলা লেখকগণের মধ্যে ভাষার রীতি (style) লইয়া তিন দলের সৃষ্টি হইয়াছে। এক দল কলিকাতার বিভাষাকে সামান্য একটু মাজিয়া ঘষিয়া চালাইতে চান। এই দলের চাই “সবুজ পত্রের” সম্পাদক প্রমথ বাবু। আমি রবি বাবুকে এই দলের প্রধান বলিয়া মনে করি। ইহাদিগকে চরমপন্থী বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় দল সাবেক দল। ইহারা ভাষার কোনও পরিবর্তন সহ্য করিতে পারেন না। “সাহিত্য” পত্রিকা এই দলের মুখপত্র। ইহারা প্রাচীন পন্থী। তৃতীয় দল সকলের বোধগম্য সহজ সরল বাংলা প্রচলন করিতে চান। পরলোকগত অক্ষয় কুমার সরকার ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। ইহাদিগকে মধ্যপন্থী বলা যাইতে পারে। এই তিন দলের মধ্যে কোন দলে আমরা যাইব? এই প্রশ্নের একটী গা-জোরি উত্তর না দিয়া ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, কোন দলে আমাদের যাওয়া উচিত।

যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) এবং গণতন্ত্র (Democracy) আছে, ভাষাক্ষেত্রেও তদ্রূপ অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র আছে। ভারতীয় ভাষা হইতে আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি। যে সময় ঋষিগণের মধ্যে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই সময় সাধারণ আর্য্যগণের মধ্যে বৈদিক হইতে কিছু বিভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক ছিল অভিজাততন্ত্রের ভাষা। লৌকিক ছিল গণতন্ত্রের ভাষা। ঋষিরা বলিলেন ‘লৌকিক ভাষা অগ্রাহ্য, অকথ্য। ন স্নেচ্ছিতবৈ। নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করিও না। অপভাষা ব্যবহার করিও না। যদি কর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।” ঋষিরা বলিলেন, “খবরদার। ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিংবা স্বরের উচ্চারণে যদি এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক্ হয়, তবে আর তোমার রক্ষা নাই। দেখ না অসুরেরা “হে অরয়ঃ হে অরয়ঃ’ স্থানে ‘হেলয়ঃ হেলয়ঃ’ বলিয়াছিল’ তাই তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল। দেখ না বৃত্রের পিতা পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ইন্দ্রশত্রু শব্দ বলিতে স্বরে অপরাধ করিয়াছিল। তাই বৃত্র ইন্দ্রের জেতা না হইয়া ইন্দ্রই বৃত্রের নিহস্তা হইল।” ঋষিদিগের শত সহস্র দোহাইতেও কিন্তু বৈদিক ভাষা পুজা অর্চনায় ছাড়া অন্যত্র লৌকিক ভাষার নিকট টিকিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

পরবর্তীকালে উচ্চ বর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে মার্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধারণে লৌকিক ভাষা পালি ব্যবহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বলিলেন, “ন স্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত – ম্লেচ্ছ ভাষা শিখিও না।” তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দুর্দশা, বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম তাহার নবীন তেজে দণ্ডায়মান। কেহ ব্রাহ্মাণের কথা শুনিল না। বৌদ্ধ গণতন্ত্রের পক্ষ লইল। পালি ভাষা এক বিপুল সাহিত্যের ভাষা হইল। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এখন রাজশক্তি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ এখন অভিজাততন্ত্রের দিকে। বৌদ্ধ এখন ধৰ্ম্মের দোহাই দিয়া পালিকে ধরিয়া রাখিতে চাহিল; তখন কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষ হইল জৈন ধৰ্ম্ম। তখন লৌকিক ভাষা প্রাকৃত। পালি প্রাকৃতের নিকট তিষ্ঠিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এ-যুগ অন্ধকারময়। এ যুগে উচ্চ শ্রেণীর প্রাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল। এই অপভ্রংশ হইল বাংলা, উড়িয়া, আসামী, হিন্দী, গুজরাতী, মারহাঠী প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের মূল।

তার পর আধুনিক যুগ। এ যুগে পণ্ডিতেরা সাধারণের ভাষাকে মাজিয়া ঘষিয়া সাধু ভাষা করিয়া লইলেন, বিশাল জন সাধারণের ভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বর্তমানে এই ইতর ভাষা পণ্ডিতের ভাষার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। পণ্ডিত তাঁহার অন্ধ সংস্কৃতভক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুর্বহ শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা সেই শিকলকে কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে কি? যদি ভারতের ভাষা-ইতিহাসের শিক্ষা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই এক দিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে, যেমন লৌকিক বৈদিককে, পালি সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালিকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ঠেলিয়া দিয়াছিল সেইরূপে ঠেলিয়া ফেলিবে। সাধুভাষা মৃত ভাষারূপে পুস্তকে ঠাঁই পাইবে। যেমন মিলটন, জনসন প্রভৃতির লাটিন বহুল ভাষা এখন কেবল কেতাবী ভাষা রহিয়াছে, এখনকার সাধু ভাষার অবস্থাও সেই রূপ হইবে। পরিণামে চরম পন্থারই জয় হইবে। তবে মধ্যম পন্থা বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগের (Transitional period এর) উপযুক্ত ভাষা বটে। একেবারে নি হইতে সা-তে সুর নামাইতে গেলে অনেকের কানে বেখাপ্পা লাগিবে নিশ্চয়ই।

ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষা দান করে যে বহু প্রাদেশিক বিভাষার মধ্যে যে বিভাষায় বহু সদগ্রন্থ রচিত হয় বা যাহা রাজশক্তির আশ্রয় পায়, তাহা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠে। জীবজগতের ন্যায় বিভাষাগুলির মধ্যেও যোগ্যতমের পরিত্রাণ নীতি চলিয়া আসিতেছে। সাহিত্যিক শক্তিতে নবদ্বীপের বুলি সমস্ত বাংলার সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। এখন পুনরায় সাহিত্যিক শক্তিতে ও রাজশক্তির আশ্রয়ে কলিকাতার বুলি বাংলা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। এখন বাংলার বিভিন্ন জেলার ভদ্রলোক আপোসে কথাবার্তার জন্য কলিকাতার বুলিই ব্যবহার করেন। সাহিত্যিক ভাষা হইয়া উঠিবার ইহাই সূচনা। তারপর রবি বাবু প্রমুখ কলিকাতাবাসী সাহিত্যিকগণের প্রভাবে এই বিভাষা সাহিত্যের ভাষার স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে।“

বঙ্কিমচন্দ্রও এরূপ বিভাষার বিরোধী ছিলেন, “ইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় “আলালের ঘরের দুলাল” প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।”/বঙ্কিমচন্দ্র

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রথমত আধুনিক বাংলা ভাষা ও লিপি বাঙালী নরগোষ্ঠীর বাইরেও অন্যান্য নরগোষ্ঠী ব্যবহার করে থাকে। তাই বাংলা ভাষা দিয়ে বাঙালী জাতিকে চিহ্নিত করা যায় না। দ্বিতীয়ত আধুনিক বাংলা বাঙ্গালা ভাষার একটি আঞ্চলিক লিখিত রূপ। এই ভাষা বঙ্গের সামগ্রিক জনগণের ভাষা নয়। একে সার্বজনিন করতে হলে এই ভাষায় বাঙ্গাল ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে।

![]() ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:৫৬

২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:৫৬

বুনোগান বলেছেন: সুন্দর আলোচনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। বাঙ্গালীর সংজ্ঞার প্রশ্নে প্রচলিত মত হল যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে তারা হল বাঙালী।

কিন্তু বাংলাভাষী আরো অনেক জনগোষ্ঠী রয়েছে যেমন রাজবংশী, ওরাও ইত্যাদি। সুতরাং এই সংজ্ঞা খাটে না। বাঙালীরা বঙ্গের ভূমিপুত্র, এখানেই তাদের উদ্ভব, অন্য কোথাও থেকে মাইগ্রেশন করে তারা এখানে আসে নাই। কিন্তু বাঙালীরা বঙ্গের একমাত্র ভূমিপুত্র নয়, আরো অনেক জাতিগোষ্ঠীই বঙ্গের ভূমিপুত্র। তাহলে একমাত্র নৃতাত্ত্বিক-পর্যায়’ দ্বারাই বাঙ্গালীকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। বাঙ্গালীর পরিচয় সংকট রয়েছে। কারণ সংকর জাতি হওয়ায় তার কোন ট্রাইবাল পরিচয় নাই। প্রায় প্রতিটা জাতিগোষ্ঠীর ট্রাইবাল পরিচয় রয়েছে। তাদের ট্যাবু, টোটেম রয়েছে। তাদের লোক কাহিনিতে রয়েছে তারা কোথা থেকে এসেছে, কি তাদের নাম? তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। তাদের রয়েছে ট্রাইবাল নৃত্য, ট্রাইবাল পোষাক। কিন্তু বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ঐক্য নাই। তাই জাতি হিসেবে বাঙ্গালীকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ দুরহ ব্যপার।

২| ![]() ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১১:৩২

২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১১:৩২

রাজীব নুর বলেছেন: পড়লাম।

সুন্দর লিখেছেন

![]() ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৫:৩৩

২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৫:৩৩

বুনোগান বলেছেন: ধন্যবাদ

৩| ![]() ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৯:১০

২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৯:১০

নিমো বলেছেন: আপনি যে যুক্তিতে বাঙালি কে জাতি হিসেবে খারিজ করে দিচ্ছেন, সেই একই যুক্তিতে ফরাসিরাও পরিচয় সংকটে আছে। ভাষা টিকে থাকে কেউ বলে বলেই, নয়তো মরে যায়, বিলুপ্ত হয়, বিপন্ন হয়। তাই জাতি পরিচয়ে ভাষা বলাটাকে অগ্রাহ্য করার ষুযোগ নেই।

৪| ![]() ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৯:১৩

২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৯:১৩

নিমো বলেছেন: জার্মানিতে যতগুলো ভাষার উপভাষা ও বিভাষা আছে, জার্মান খোঁজা হবে খড়ের গাদায় সূচ খোঁজা। আবার তু্র্কিয় জাতি বলতে আসলে কাদের বোঝাবেন।

৫| ![]() ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১০:৫১

২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১০:৫১

বুনোগান বলেছেন: ঐক্যমত হতে পারলাম না।

৬| ![]() ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১০:৫১

২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১০:৫১

বুনোগান বলেছেন: ঐক্যমত হতে পারলাম না।

৭| ![]() ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১১:০১

২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১১:০১

বুনোগান বলেছেন: তুর্কি জাতি বলতে মূলত তুর্কি ভাষাভাষী এবং তুর্কি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধারণকারী জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। তুর্কি জাতির ইতিহাস মধ্য এশিয়ায় শুরু হয়, যেখানে তারা প্রাচীন সময়ে নomadic জীবনযাপন করত। পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্র গঠন করে।

তুর্কি জাতির প্রধান অংশ বর্তমানে তুরস্ক দেশে বসবাস করে, যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। তুরস্কের বাইরেও তুর্কি জাতির লোকেরা আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান এবং রাশিয়া, চীন, ইরান, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বসবাস করে।

তুর্কি ভাষা তুর্কি ভাষা পরিবারের অন্তর্গত, যা আলতায়িক ভাষা পরিবারের একটি শাখা। তুর্কি জাতির সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ভাষা তাদের একত্রিত করে এবং তাদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে।

©somewhere in net ltd.

১| ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১০:৫৯

২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১০:৫৯

সাড়ে চুয়াত্তর বলেছেন: অনেক কিছু জানলাম আপনার পোস্ট থেকে। সুন্দর একটা প্রবন্ধ লিখেছেন।

জানতে পারলাম যে আদিকাল থেকেই অভিজাত শ্রেণী এবং শাসক শ্রেণী বিভাষা সমুহের যে ধারাকে প্রাধান্য দিয়েছে সেই বিভাষার গুরুত্ব এবং প্রসার ঘটেছে। বৈদিক ধর্মগুরুরা সংস্কৃত ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ১৮ শতকে বাংলা ভাষার উপরে সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রভাব বেশী ছিল। বাংলা ব্যাকরণেও সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভাষা সমুহে আর্য ভাষা সমুহের প্রভাব বেশী। পূর্ব বঙ্গের বিভাষা সমুহে আর্য ভাষা সমুহের প্রভাব কম। বাঙ্গালার কোন বিভাষায় কথা বললেই জাতি হিসাবে বাঙ্গালী হবে এমন না।

বাংলা ভাষার মৌলিক কোন ব্যাকরণ আছে কি না এটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমরা মুলত সংস্কৃত ব্যাকরণের আলোকে বাংলা ব্যাকরণ তৈরি করেছি। সংস্কৃত ভাষাতে আর্য প্রভাব বেশী। আবার পূর্ব বঙ্গের বাঙ্গালা বিভাষা সমুহে এই অঞ্চলের জনপদের মানুষের কথ্য ভাষার প্রভাব বেশী।

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরা সাধু ভাষার প্রচলন করেছেন। যদিও এই ভাষায় কোন মানুষ কথা বলে না। সাধারণ মানুষের তৈরি করা আদি সাহিত্য ছিল আঞ্চলিক কথ্য ভাষায়। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের ক্ষেত্রে দরবারি লিখিত ভাষার ( যে ভাষার শুধু লিখিত রূপ আছে কিন্তু কেউ সেই ভাষায় কথা বলে না। যেমন সংস্কৃত ভাষা) চেয়ে মানুষের মুখে বলা কথ্য ভাষায় রচিত সাহিত্য মানুষের কাছে বেশী হৃদয়গ্রাহী।

হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী সাহেব ছিলেন একজন পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি রাজনীতিবিদ। অথচ মজার ব্যাপার হল ওনাকে বাঙ্গালী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলেও ওনার পরিবারের ভাষা এবং মাতৃভাষা ছিল উর্দু। উনি নিজ উদ্যোগে বাংলা ভাষা শেখেন। ওনাকে বাঙ্গালী বলা সমীচীন কি না এই ব্যাপারে আপনার মতামত চাচ্ছি। যদি তিনি বাঙ্গালী হন তাহলে বলা যায় যে বাঙ্গালী হতে হলে বাংলা মাতৃভাষা হওয়া জরুরী না।

আপনার কাছে প্রশ্ন হল বাংলার কোন বিভাষায় কথা বলা সত্ত্বেও সে বাঙ্গালী না হতে পারে। তাহলে বাঙ্গালীর সংজ্ঞা কী?