| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

ফারজুল আরেফিন

ফারজুল আরেফিন

আমার ভার্চুয়াল ঘর, যেমন ইচ্ছে তেমন সাঁজাই। অতিথিকে স্বাগতম।

বিষুব হলো বছরের এমন একটি সময়, যখন দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান হয়ে থাকে।

বছরের দুইটি দিনে এরকম হয়ে থাকে। এই দিন গুলিতে সূর্য বিষুব রেখা বরাবর অবস্থান করে। দিন দু’টি হলো –

১। জলবিষুব / শারদীয় বিষুব - ২৩ সেপ্টেম্বর

২। মহাবিষুব / বসন্ত বিষুব - মার্চ ২০

২০ মার্চ সূর্য তার দক্ষিণ গোলার্ধের অবস্থান শেষ করে উত্তর গোলার্ধের দিকে যাত্রাকালে বাংলাদেশে রাতের শেষের দিকে বিষুবরেখার ওপরে অবস্থান নেয়। তাই পরদিন অর্থাৎ ২১ মার্চ পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান হবে। এর নাম বাসন্তিক বিষুবন, অনেকে একে 'মহাবিষুবও' বলে থাকেন। এরপর পৃথিবী তার কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করতে থাকার কারণে সূর্য ধীরে ধীরে উত্তর গোলার্ধে সরে যাবে এবং কর্কটক্রান্তি রেখা পর্যন্ত পৌঁছে আবার দক্ষিণে যাত্রা শুরু করবে।

যখন দক্ষিণ গোলার্ধে প্রচণ্ড গরম তখন উত্তর গোলার্ধে প্রচণ্ড শীত। তারপর সূর্য উত্তরে সরে গিয়ে উত্তর গোলার্ধের শেষবিন্দুতে 'উত্তর অয়নান্তে' পৌঁছায় এবং সবশেষে আবার দক্ষিণ গোলার্ধে যাওয়ার পথে 'হৈমন্তিক বিষুবনে' পৃথিবীর বিষুবরেখার ওপর আবার অবস্থান নেয়।

বছরে সূর্যের গতিপথে চারটি বিশেষ মুহূর্ত অতিক্রম করতে দেখা যায়, এগুলো হলো - ২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ অয়নান্ত, ২১ মার্চ বাসন্তিক বিষুবন, ২১ জুন উত্তর অয়নান্ত ও ২৩ সেপ্টেম্বর হৈমন্তিক বিষুবন। এগুলো সৌরপরিক্রমার স্বাভাবিক ঘটনা। পৃথিবী তার নিজ অক্ষে সাড়ে ২৩ ডিগ্রি কাত হয়ে ঘুরছে বলেই এমনটা হচ্ছে। ইংরেজিতে এই 'বিষুবন'কে বলা হয় ইকুইনক্স। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ আকুস (সম) ও নক্স (রাত) থেকে। প্রাচীন গ্রিসে বছরের দুটি বিষুবন সময়কে 'সমরাত্রি' বলেই ঘোষণা করা হতো। আর বসন্তকালীন বিষুবনকে ভার্নাল ইকুইনক্স এবং হেমন্তকালীন বিষুবনকে অটামনাল ইকুইনক্স বলা হয়। ২১ মার্চ সূর্য বিষুবরেখা অতিক্রম করে ২১ জুন উত্তর গোলার্ধের সাড়ে ২৩ ডিগ্রি কর্কটক্রান্তি রেখায় আসার পর আবার বিষুবরেখায় আসবে ২৩ সেপ্টেম্বর। তখন চলবে হেমন্ত।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান পৃথিবীর বিষুবরেখা থেকে সাড়ে ২৩ ডিগ্রি উত্তরে হওয়ায় উত্তর অয়নান্ত সময়টিতে আমরা সূর্যকে ঠিক মাথার ওপরে অবস্থান করতে দেখি এবং এখানে প্রচণ্ড উত্তাপ, রৌদ্রের প্রখরতা ও রাতের তুলনায় দিনের দৈর্ঘ্য বেশি পরিলক্ষিত হয়, যেটি এখানকার গ্রীষ্মকালে ঘটে থাকে।

এই মহাবিষুব বাংলাদেশে হয় বসন্তে। এ সময়ে সূর্যের দক্ষিণ অয়নান্ত শেষ করে উত্তরে সরে এসে পৃথিবীর নিরক্ষরেখার ওপরে অবস্থান নেওয়ার কারণে উত্তর গোলার্ধে শীতের প্রকোপ কেটে গিয়ে উষ্ণ তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে; অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল শুরু হয়।

বাসন্তিক বিষুবনের পর সূর্য যখন উত্তর গোলার্ধে দেখা যাবে তখন দক্ষিণ মেরুতে দীর্ঘ ছয় মাসের জন্য নেমে আসবে রাত। সূর্যের অবস্থান বিষুবরেখা ও এর সাড়ে ২৩ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ বিন্দু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে সূর্যকে কখনো অস্ত যেতে দেখা যায় না। শুধু দিগন্ত বরাবর ঘুরতে দেখা যায়। সূর্যের এই বিভিন্ন অবস্থানের কারণে একই সময়ে একেক মহাদেশে ভিন্ন ঋতু অনুভূত হয়। সূর্য যতই উত্তর দিকে অগ্রসর হবে ততই আমাদের এখানে বেশি গরম অনুভূত হবে। আর দক্ষিণ গোলার্ধে বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া ও আশপাশের দেশগুলোয় শীত অনুভূত হবে।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, যদিও জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী সূর্য রাশিচক্রে চারটি কার্ডিনাল বিন্দুতে মহাবিষুব-সংক্রান্তি (vernal equinox), জলবিষুব-সংক্রান্তি (autumnal equinox), উত্তর অয়নান্ত বিন্দু (summer solstice) এবং দক্ষিণ অয়নান্ত বিন্দুতে (winter solstice) উপনীত হয় যথাক্রমে ২২ মার্চ, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২১ জুন ও ২২ ডিসেম্বর। কিন্তু বাংলা পঞ্জিকাকাররা যে তারিখগুলোতে এ দিবসগুলোকে চিহ্নিত করে তার সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মত ওই তারিখগুলোর একদম মিল নেই। ২১ মার্চই বাসন্তিক বিষুবন বলে প্রায় সবার কাছে গৃহীত।

মহাকাশে (Celestial sphere) পৃথিবীর অক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে অঙ্কিত মহাবৃত্তের নাম বিষুববৃত্ত (Equator)। আর মহাকাশে পৃথিবীর চারপাশে সূর্যের আপাত বার্ষিক গতিপথকে বলা হয় 'রবিমার্গ' বা রাশিচক্র (Ecliptic)। এ দুটি মহাবৃত্ত একই সমতলে অবস্থান করে না - তারা পরস্পরকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে এবং উভয়ের মধ্যে ২৩.২৭০ কোণ রচিত হয়। এই ছেদবিন্দু দুটির নাম যথাক্রমে মহাবিষুব বিন্দু (vernal equinox or first point of Aries ) এবং জলবিষুব বিন্দু (autumnal equinox or first point of Libra )। পৃথিবীর মেরুঅক্ষ ক্রান্তিতলের অক্ষের সঙ্গে ২৩.২৭০ হেলে থাকে বলেই বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করে, আর এ কারণেই পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্তন হয়। সাধারণভাবে ২১ মার্চ সূর্য ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুববৃত্তের মধ্যে ছেদবিন্দু কে অতিক্রম করে যায়, আর তাই ২২ মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত সমান হয়, কারণ এ সময় সূর্য বিষুববৃত্তে অবস্থান করে। এরপর থেকেই উত্তর গোলার্ধে দিন বাড়তে থাকে আর রাত ছোট হতে থাকে এবং ২১ জুন উত্তর গোলার্ধে আমরা পাই দীর্ঘতম দিন আর হ্রস্বতম রজনী।

সূর্য এ সময় কর্কট ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থান করে। ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যের এই প্রান্তিক অবস্থান বিন্দুকে বলা হয় উত্তর অয়নান্ত (summer solstice)। দক্ষিণ গোলার্ধে অবশ্য এর বিপরীত। এরপর থেকে দিন ছোট আর রাত বড় হতে থাকে, অবশেষে ২৩ সেপ্টেম্বর সূর্য পুনরায় অবস্থান নেয় বিষুববৃত্তের বিন্দুতে, যেখানে ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুববৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করেছে। একে বলা হয় 'জলবিষুব বিন্দু' (autumnal equinox)। এদিন পুনরায় পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত সমান হয়ে থাকে। অতঃপর উত্তর গোলার্ধে ক্রমেই রাত বড় হতে হতে সূর্য পেঁৗছে যায় ক্রান্তিবৃত্তের দক্ষিণ অয়নান্ত বিন্দুতে (summer solstice) ২২ ডিসেম্বর যখন উত্তর গোলার্ধে হয় দীর্ঘতম রজনী আর ক্ষুদ্রতম দিবস। এ সময় সূর্য মকরবৃত্তে অবস্থান করে থাকে। এখানে লক্ষণীয়, ২১ জুনের পর থেকে সূর্য রাশিচক্রে ক্রমেই দক্ষিণ দিকে সরে আসতে আসতে ডিসেম্বরে দক্ষিণতম বিন্দুতে (মকরক্রান্তি বিন্দু) উপনীত হয়। সূর্যের এই ছয় মাসব্যাপী দক্ষিণ অভিমুখী অভিযাত্রাকে বলা হয়ে থাকে দক্ষিণায়ন, অন্যদিকে ২২ ডিসেম্বরের পর থেকে সূর্য পুনরায় রাশিচক্রে ক্রমেই উত্তর দিকে সরতে সরতে জুনে উত্তরতম বিন্দুতে উপনীত হয় (কর্কটক্রান্তি বিন্দু )- সূর্যের এই ছয় মাসব্যাপী উত্তরাভিযানকে বলা হয় উত্তরায়ন।

উত্তরায়ন শুরুর জন্য গুগলের আজকের লগো –

আরো কিছু তথ্য:

অক্ষাংশ: ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত যদি কোনো সরলরেখা টানা যায়, তাহলে ঐ রেখা নিরক্ষীয় তলের সাথে যে কোণ তৈরি করবে সে কোণই ঐ স্থানের অক্ষাংশ। সহজ কথায় নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ বলে।

দ্রাঘিমাংশ: গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে দ্রাঘিমা বা দ্রাঘিমাংশ বলে।

মূল মধ্যরেখা: লন্ডনের গ্রিনিচ শহরের মানমন্দিরের ওপর দিয়ে সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। এ রেখার মান শূন্য ধরা হয়।

স্থানীয় সময়: প্রত্যেক দেশের মধ্যভাগের কোনো স্থানের দ্রাঘিমারেখা অনুযায়ী সারাদেশের জন্য ব্যবহারিকরূপে যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাকে স্থানীয় সময় বলে। বাংলাদেশের ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার ওপর ভিত্তি করে স্থানীয় সময় গণনা করা হয়।

প্রমাণ সময়: প্রত্যেক দেশেই সেই দেশের মধ্যভাগের কোনো স্থানের দ্রাঘিমারেখা অনুযায়ী যে সময় নির্ধারণ করা হয় সে সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় বলে।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা: মূল মধ্যরেখা থেকে ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমায় বা ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমায় সম্পূর্ণ জলভাগের ওপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে, তাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে।

প্রতিপাদ স্থান: ভুপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত কোনো বিন্দুর ঠিক বিপরীতে অবস্থিত ভূপৃষ্ঠের অপর বিন্দুকে প্রতিপাদ স্থান বলে।

সমাক্ষরেখা: নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে নিরক্ষরেখার সমান্তরালে অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়। এদের সমাক্ষরেখা বলে।

নিরক্ষরেখা: পৃথিবীর মাঝ বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে যে সরলরেখা কল্পনা করা হয়, তাকে নিরক্ষরেখা বলে।

উত্তর গোলার্ধ: নিরক্ষরেখার উত্তরের অংশকে উত্তর গোলার্ধ বলে।

দক্ষিণ গোলার্ধ: নিরক্ষরেখার দক্ষিণের অংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ বলে।

সুমেরু: উত্তর গোলার্ধের সর্ব উত্তরের বিন্দুকে সুমেরু বলে।

কুমেরু: দক্ষিণ গোলার্ধের সর্ব দক্ষিণের বিন্দুকে কুমেরু বলে।

অধিবর্ষ: সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড সময় লাগে। এ সময়কে এক সৌরবছর বলে। কিন্তু ইংরেজি গণনার সুবিধার্থে ৩৬৫ দিনকে সৌরবছর ধরা হয় এবং প্রতি চতুর্থ বছরে একদিন বাড়িয়ে ৩৬৬ দিনে এক সৌরবছর গণনা করা হয়। সে বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ দিন ধরা হয়। এরূপ বছরকে অধিবর্ষ বলে। ইংরেজিতে Leap Year নামে এটি অধিক পরিচিত।

সৌরবছর: আপন অক্ষে আবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট পথে সূর্যের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করে। সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর যে সময় লাগে, তাকে সৌরবছর বলে। সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড সময়ের প্রয়োজন হয়।

পৃথিবীর গতি: মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে। এছাড়া লাটিমের মতো পৃথিবী নিজ অক্ষে সদা ঘূর্ণায়মান। এটিই পৃথিবীর গতি। পৃথিবীর গতি দু প্রকার। যথা-আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি।

আবর্তন: পৃথিবী সূর্যের সম্মুখে নিজ অক্ষের ওপর সর্বদা নির্দিষ্ট গতিতে পশ্চিম হতে পূর্বে ঘোরে। এই গতিকে আবর্তন বলে। আবর্তনের ফলে দিবা-রাত্রি সংঘঠিত হয় বলে একে আহ্নিক গতি বলে।

দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি: ২১ জুন তারিখে সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর অবস্থান করায় এবং উত্তর মেরু সূর্যের দিকে কিছুটা হেলে থাকায় উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থা ঘটে। ২২ ডিসেম্বর সূর্য মকরক্রান্তি রেখার ওপর অবস্থান করায় এবং উত্তর মেরু সূর্য থেকে কিছুটা দূরে হেলে থাকায় উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম রাত্রি ও ক্ষুদ্রতম দিন এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর সূর্য নিরক্ষরেখার ওপর অবস্থান করায় পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাত্রি সমান (অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত্রি) হয়।

চন্দ্রকলা: ভূগোলককে প্রদক্ষিণ করার সময় চন্দ্রের যে বিভিন্ন রূপ দৃশ্যমান হয় তাকে চন্দ্রকলা বলে। অবশ্য অমাবস্যা, পূর্নিমা ও একাদশী চন্দ্রকলার ফলে ঘটে।

অমাবস্যা: যখন চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্যের একদিকে থাকে তখন সমগ্র চন্দ্রপৃষ্ঠ অন্ধকার হয়ে যায়, এ অন্ধকার অংশটিকে অমাবস্যা বলে।

পূর্ণিমা: যখন পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থান করে তখন চন্দ্রের এক পাশ আলোকিত হয়, এ আলোকিত অংশটিকে পূর্ণিমা বলে।

চন্দ্রগ্রহণ: চাঁদ এবং পৃথিবী নিজ নিজ কক্ষপথে চলার সময় যখন সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ একই সরলরেখায় আসে এবং সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে পৃথিবীর অবস্থান হয় তখন পৃথিবীর ছায়া গিয়ে পড়ে চাঁদের ওপর। নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের এ অবস্থানকে চন্দ্রগ্রহণ বলে।

সূর্যগ্রহণ: যখন সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ একই সরলরেখা বরাবর থাকে আর চাঁদের অবস্থানটা পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে হয়, তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীর কোনো না কোনো অংশের ওপর গিয়ে পড়ে। ফলে ঐ অংশ প্রায় অন্ধকার হয়ে আসে। একেই বলে সূর্যগ্রহণ।

ঋতু পরিবর্তন: ২১ মার্চ সূর্য বিষুবরেখার ঠিক ওপরে থাকে এবং পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাত্রি সমান হয়। ২১ জুন পর্যন্ত সূর্য বিষুবরেখার উত্তর দিকে সরতে থাকে বলে উত্তর গোলার্ধে দিবামান বাড়তে থাকে এবং রাত্রি ক্রমশ ছোট হতে থাকে। অধিক সময় সৌরতাপ পায় বলে উত্তর গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। অন্যদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে রাত্রি বড় এবং দিন ছোট বলে সেখানে এই সময়টা শীতকাল। ২১ জুন উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র বছরের অন্য সব দিনের চেয়ে দিবামান সবচেয়ে বেশি, তবে কোথায় ঠিক কতটা বেশি হবে তা নির্ভর করে সেখানকার অক্ষাংশের ওপর। ২১ জুন কর্কটক্রান্তিতে পৌঁছে সূর্য আবার বিষুবরেখার দিকে সরতে সরতে ২৩ সেপ্টেম্বর ঠিক বিষুবরেখার ওপর উপস্থিত হয়। এই তারিখের ঠিক আগে থেকে কিছুদিন পর পর্যন্ত কোনো গোলার্ধেই শীত বা গ্রীষ্মের প্রখরতা বিশেষ থাকে না। উত্তর গোলার্ধে এই সময়টা শরৎকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট হতে থাকে এবং ২২ ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধের সর্র্বত্র দিবামান বছরের অন্য সব দিনের চেয়ে ছোট। এই তারিখের কিছু আগে থেকে কিছু পর পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধ সবচেয়ে কম সৌরতাপ পায় বলে সেখানে তখন শীতকাল। আর দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। আবার ২১ মার্চ সূর্য বিষুবরেখার ঠিক ওপরে এসে উপস্থিত হয়। এই তারিখের কিছু আগে থেকে কিছু পর পর্যন্ত শীত বা গ্রীষ্মের প্রখরতা থাকেনা। এই সময়টা উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল আর দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল।

নিরক্ষরেখা - Equatore: নিরক্ষরেখা বলতে কোন গ্রহের মেরুগুলো থেকে সমান দূরে অবস্থিত গ্রহপৃষ্ঠ প্রদক্ষিণকারী একটি কাল্পনিক বৃত্তকে বোঝায়। সহজ ভাষায় এটি একটি কাল্পনিক রেখা যা পৃথিবীর মাঝ বরাবর এবং উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু থেকে দুরত্বে কল্পনা করা হয় এবং যা পৃথিবীকে দক্ষিণ গোলার্ধ এবং উত্তর গোলার্ধে ভাগ করে।

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা: পৃথিবীর মানচিত্রে কোনো স্থান নির্ণয়ের জন্য পূর্ব-পশ্চিমে এবং উত্তর-দক্ষিণে কতকগুলো কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করা হয়। এগুলোকে যথাক্রমে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা বলে। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা ভূগোলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো স্থানের অবস্থান অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে জানা যায়। দ্রাঘিমার অবস্থান থেকে কোনো স্থানের সময় জানা যায়। অক্ষরেখার সাহায্যে যেমন নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে অবস্থান জানা যায়, তেমনি মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থান জানার জন্য মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমারেখা ব্যবহার করা হয়। অক্ষরেখার অংশকে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমারেখার অংশকে দ্রাঘিমা বলে।

অক্ষাংশ - Latitude: অক্ষাংশ কাকে বলে তা জানতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে পৃথিবীর মেরুরেখা বা অক্ষ এবং নিরক্ষরেখা ও সমাক্ষরেখা কাকে বলে। পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখাকে মেরুরেখা বলে। এ অক্ষের উত্তর-প্রান্ত বিন্দুকে উত্তর মেরু বা সুমেরু (North Pole) এবং দক্ষিণ প্রান্ত বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু (South Pole) বলে। প্রথম পর্বে আমরা এই ছবি গুলো দেখেছি । দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এ রেখাকে বলা হয় নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা (Equator)। পৃথিবীর গোলীয় আকৃতি কল্পনার জন্য এ রেখা বৃত্তাকার, তাই এ রেখাকে নিরক্ষবৃত্তও বলা হয়।

নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে। নিরক্ষরেখার উত্তর দিকের পৃথিবীর অর্ধেককে উত্তর গোলার্ধ (Northern Hemisphere) এবং নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিকের পৃথিবীর অর্ধেককে দক্ষিণ গোলার্ধ (Southern Hemisphere) বলা হয়।

নিরক্ষরেখার সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব স্থির করা হয়। এ জন্য পৃথিবীপৃষ্ঠে যে স্থানের কৌণিক দূরত্ব বের করতে হবে তার কোনো বিন্দুকে একটি কাল্পনিক রেখার সাহায্যে পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ করা হয়। আবার পৃথিবীপৃষ্ঠের ঐ বিন্দুর উপর দিয়ে প্রসারিত মধ্য রেখা যে স্থানে নিরক্ষরেখাকে ছেদ করে সেই ছেদ বিন্দুকে একটি কাল্পনিক সরলরেখার সাহায্যে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে যোগ করা হয়। এ কাল্পনিক রেখা আসলে পৃথিবীর গোলকের ব্যাসার্ধ। এ দুই রেখার সাহায্যে পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন হয় সে কোণই হল ঐ নির্দিষ্ট স্থানটির অক্ষাংশ। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে অবস্থিত কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে (Angular Distance) সেই স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) বলে। ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত যদি কোনো সরলরেখা টানা যায় তা হলে ঐ রেখা নিরক্ষীয় তলের সঙ্গে যে কোণ তৈরি করবে সেই কোণই হবে ঐ স্থানের অক্ষাংশ (Latitude)। এটি বুঝার জন্য নিচের ভিডিও ফাইলটি দেখুন । এই ভিডিও এর শেষের দিকে যে কোণ টি (40.641 Degree N) দেখানো হয় সেটিই মূলত লাল ফোটা দ্বারা চিহ্নিত স্থানটির অক্ষাংশ । আর 76.166 Inch W কোণটি হচ্ছে ঐ স্থানের দ্রাঘিমাংশ (Longitude)।

নিরক্ষরেখার উত্তর দিকে অবস্থিত কোনো স্থানের অক্ষাংশকে উত্তর অক্ষাংশ এবং দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কোনো স্থানের অক্ষাংশকে দক্ষিণ অক্ষাংশ বলে। পৃথিবীর বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ ৩৬০ ডিগ্রি। এ কোণকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ড বিভক্ত করা হয়। নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ ০ ডিগ্রি, উত্তর মেরু বা সুমেরুর অক্ষাংশ ৯০ ডিগ্রি উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু বা কুমেরুর অক্ষাংশ ৯০ ডিগ্রি দক্ষিণ। কারণ নিরক্ষরেখা থেকে প্রত্যেক মেরুর কৌণিক দূরত্ব ৯০ ডিগ্রি । এ কোণকে ডিগ্রি ও মিনিটে ভাগ করে নিরক্ষরেখার সমান্তরাল যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে সমাক্ষরেখা বলে। এই পোস্টের ১ম ছবিটিতে আমরা সমাক্ষরেখা গুলো দেখতে পাচ্ছি। এ সমাক্ষরেখাগুলো পরস্পর সমান্তরাল, প্রত্যেকে একটি পূর্ণবৃত্ত ও অক্ষাংশ বাড়লে সমাক্ষরেখার পরিধি কমে। কয়েকটি সমাক্ষরেখা বা অক্ষরেখা বিখ্যাত। এদের একটি ২৩.৫ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ, একে বলা হয় কর্কটক্রান্তি (Topic of Cancer)। অপরটি ২৩.৫ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ, একে বলা হয় মকরক্রান্তি (Topic of Capricorn)। ৬৬.৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশকে বলা হয় সুমেরুবৃত্ত (Arctic Circle) এবং ৬৬.৫ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশকে বলা হয় কুমেরুবৃত্ত (Antarctic Circle) । বিষুবরেখাকে (Equator) বলা হয় মহাবৃত্ত। কোনো অক্ষরেখার উপর অবস্থিত সব স্থানের অক্ষাংশ সমান।

নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলের অক্ষাংশকে অর্থাৎ ০ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত অক্ষাংশকে নিম্ন অক্ষাংশ, ৩০ ডিগ্রি থেকে ৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত অক্ষাংশকে মধ্য অক্ষাংশ এবং ৬০ ডিগ্রি থেকে ৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত অক্ষাংশকে উচ্চ অক্ষাংশ বলে।

Meridians of Longitude - দ্রাঘিমারেখা: নিরক্ষরেখাকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগবিন্দুর উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে রেখাগুলো কল্পনা করা হয়েছে তাকে দ্রাঘিমারেখা বলে। দ্রাঘিমারেখাকে মধ্যরেখাও বলা হয়। মধ্যরেখাগুলোর যে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট মূল মধ্যরেখা ধরে এ রেখা থেকে অন্যান্য মধ্যরেখার কৌণিক দূরত্ব মাপা হয়।

মূল মধ্যরেখা (Prime Meridian): যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রীনিচ (Greenwich) মান মন্দিরের উপর দিয়ে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। এই রেখার মান ০ ডিগ্রি ধরা হয়েছে। মূল মধ্যরেখা থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণের সাহায্যে অপরাপর দ্রাঘিমারেখাগুলো অঙ্কন করা যায়। গ্রীনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে ৪৫ ডিগ্রি পূর্বে যে মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমারেখা তার উপর সকল স্থানের দ্রাঘিমা ৪৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা। সূতরাং আমরা বলতে পারি যে, গ্রীনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে যে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের দ্রাঘিমা বলা হয়। আমরা আরো জানি, গ্রীনিচের দ্রাঘিমা ০ ডিগ্রি। পৃথিবীর পরিধি দ্বারা উৎপন্ন কোণ ৩৬০ ডিগ্রি। মূল মধ্যরেখা এ ৩৬০ ডিগ্রি কে ১ ডিগ্রি অন্তর অন্তর সমান দুই ভাগে অর্থাৎ ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিমে ভাগ করেছে। পৃথিবী গোলাকার করা হয় বলে ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা ও ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই মধ্যরেখায় পড়ে। অক্ষাংশের ন্যায় দ্রাঘিমাকেও মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি মিনিট দ্রাঘিমা এ ডিগ্রির ৬০ ভাগের ১ অংশের সমান। যেখানে নিরক্ষরেখা ও মূল মধ্যরেখা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে সেখানে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা উভয়ই ০ ডিগ্রি। আর এ স্থানটি হল গিনি উপসাগরের কোনো একটি স্থান।

স্থানীয় সময় (Local Time): স্থানীয় সময় প্রতিদিন পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে তার নিজ মেরুরেখার উপর আবর্তিত হচ্ছে। ফলে পূর্ব দিকে অবস্থিত স্থানগুলোতে আগে সূর্যোদয় হয়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে কোনো স্থানে সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর আসে বা সর্বোচ্চ অবস্থান করে তখন ঐ স্থানে দুপুর এবং ঐ স্থানের ঘড়িতে তখন বেলা ১২টা ধরা হয়। এ দুপুর সময় থেকে দিনের অন্যান্য সময় স্থির করা হয়। একে ঐ স্থানের স্থানীয় সময় বলা হয়। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যেও স্থানীয় সময় নির্ণয় করা যায়।পৃথিবীর কেন্দ্রে কোণের পরিমাণ ৩৬০ ডিগ্রি। এ ৩৬০ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্ব আবর্তণ করতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা বা (২৪ * ৬০) = ১,৪৪০ মিনিট সময় লাগে। সূতরাং পৃথিবী ১ ডিগ্রি ঘোরে (১,৪৪০/৩৬০) = ৪ মিনিট সময়ে অর্থাৎ প্রতি ১ ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।

প্রমাণ সময় (Standard Time): দ্রাঘিমা রেখার উপর মধ্যাহ্নের সূর্যের অবস্থানের সময়কালকে দুপুর ১২টা ধরে স্থানীয় সময় নির্ণয় করলে একই দেশের মধ্যে সময় গণনার বিভ্রাট হয়। সে জন্য প্রত্যেক দেশের একটি প্রমাণ সময় নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক দেশেই সেই দেশের মধ্যভাগের কোনো স্থানের দ্রাঘিমারেখা অনুযায়ী যে সময় নির্ণয় করা হয় সে সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় বলে। অনেক বড় দেশ হলে কয়েকটি প্রমাণ সময় থাকে। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চারটি এবং কানাডাতে পাঁচটি প্রমাণ সময় রয়েছে। সেসব দেশে প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য একাধিক প্রমাণ সময় রয়েছে। রেল, ডাক, বেতার, তার প্রভৃতি বিভাগের কাজ চালানোর জন্য সে দেশের প্রমাণ সময় ব্যবহার করা হয়। গ্রীনিচের (০ ডিগ্রি দ্রাঘিমার) স্থানীয় সময়কে সমগ্র পৃথিবীর প্রমাণ সময় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রমাণ সময় গ্রীনিচের সময় অপেক্ষা ৬ ঘণ্টা অগ্রবর্তী। ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমারেখা বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত। এ কারণে এ দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কে বাংলাদেশের প্রমাণ সময় ধরে কাজ করা হয়।

Orbit-কক্ষপথ - The direction that Earth follows while revolving around the sun.

Tilt-ঘটাটোপ - Tilt describes that Earth's axis isn't straight, it's 23.5 degrees tilted.

Axis-অক্ষ - An imaginary line that goes through the middle of Earth.

Equator-বিষুবরেখা - An imaginary line in the middle of Earth.

Revolution-বিপ্লব - When the Earth completes its journey around the sun once in 1 year.

Polaris-ধ্রুবতারা - The famous North Star that Earth's axis points to.

Solstice-নিরক্ষরেখা - Solstice is the longest and shortest day of the year.

Equinox-বিষুব - Equinox is equal day and night (12 hours day and 12 hours night)

Winter Solstice-দক্ষিণায়ণ - First day of winter and shortest period of sunlight.

Summer Solstice-উত্তরায়ণ - First day of summer and longest period of sunlight.

Fall equinox-বিষুব পতন - First day of season fall, equal day and night.

Spring equinox-মহাবিষুব - First day of season spring, equal day and night.

তথ্যসূত্র সমূহ:

১। View this link

২। View this link

৩। View this link

৪। View this link

৫। View this link

৬। View this link

৭। View this link

![]() ২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ৯:০০

২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ৯:০০

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: ভূগোলে এতকিছু পড়া হয়নি আমার। নোট করে রেখে দিলাম, কাজে লাগবে। ভূগোল পড়লে মাথা গোল গোল ঘুরে। :!>

আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া। ![]()

২| ![]() ২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ৮:৪৩

২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ৮:৪৩

বিদ্রোহী ভৃগু বলেছেন: পুরাই ভূগোল ক্লাশ কমপ্লিট ![]()

প্রিয়তে রাখলাম।

ধন্যবাদ।

![]() ২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ৯:০২

২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ৯:০২

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: চাকরির পরীক্ষায় কমন পড়বে নিশ্চিত। ![]()

![]()

আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ। ![]()

৩| ![]() ২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১১:১২

২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১১:১২

রুদ্রাক্ষী বলেছেন: খুব সুন্দর গুছানো পোস্ট।ছোটবেলায় ভূগোলে কিছু ছিলো কিন্তু এত কিছু ছিলোনা।এত একেবারে এনসাইক্লোপিডিয়া................।প্লাস।

![]() ২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১১:৩৫

২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১১:৩৫

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: অসংখ্য ধন্যবাদ রুদ্রাক্ষী।

ভাল থাকুন।

শুভ কামনা সবসময়। ![]()

![]()

৪| ![]() ২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১১:৪২

২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১১:৪২

শিশিরের শব্দ বলেছেন: ভয় পাইছি.....

এতো কিছু ![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১১:৫৬

২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১১:৫৬

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ধন্যবাদ। ![]()

৫| ![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১২:২৯

২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১২:২৯

রাতুল_শাহ বলেছেন: আপনার পোষ্ট পড়ে মনে হল আমি যেন ক্লাশ নাইন -টেনের পড়া মুখস্থ করছি।

![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১:৩৭

২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১:৩৭

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: এগুলো পড়ে মনে রাখা কঠিন, মুখস্থ করতেও মন চায় না। পড়ে যতটা মাথায় ঢুকবে ততটাই লাভ, আমার মাথায় কিছু ঢুকেছে কিনা বুঝতে পারছিনা। ![]()

ধন্যবাদ আপনাকে রাতুল।

৬| ![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১:৫৩

২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১:৫৩

মিরাজ is বলেছেন: ভূগোল কোনো সময়েই প্রিয় বিশয় ছিলোনা বরঞ্চ ভয় লাগতো ![]()

![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ২:০১

২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ২:০১

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: আমারও ![]()

![]()

ধন্যবাদ।

৭| ![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ সকাল ৮:৩৩

২১ শে মার্চ, ২০১২ সকাল ৮:৩৩

জিসান শা ইকরাম বলেছেন:

মিরাজ is বলেছেন: ভূগোল কোনো সময়েই প্রিয় বিশয় ছিলোনা বরঞ্চ ভয় লাগতো ।

আমারো ![]()

ফারজুল আরেফিনের সাবজেক্ট ভুগোল নাকি ? ![]()

![]()

জানলাম আবার ....... ধন্যবাদ

শুভকামনা সবসময়ের জন্য..........।

![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৫:০৮

২১ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৫:০৮

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: ভূগোল ভয় পাই। গুগলের লোগো দেখে জানতে মন চাইলো, নোট করে শেয়ার করলাম। ভূগোল নিয়ে পড়লে ফেল করতে করতে অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। ![]()

ভাল থাকুন ভাইয়া, শুভ কামনা।

৮| ![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ সকাল ৯:০১

২১ শে মার্চ, ২০১২ সকাল ৯:০১

আশরাফুল ইসলাম দূর্জয় বলেছেন:

জটিল পোস্ট তো!

ভূগোল নিয়ে কিছু খুজছিলাম।

সময় করে পড়া যাবে।

![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৫:০৯

২১ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৫:০৯

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: ধন্যবাদ দূর্জয় ভাই।

জোয়ার-ভাটা বাদ আছে, ঐটাও পড়ে ফেলুন।

শুভ কামনা।

৯| ![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ দুপুর ১:১৭

২১ শে মার্চ, ২০১২ দুপুর ১:১৭

রুদ্রাক্ষী বলেছেন: ব্যাপার কি? প্রোফাইলে শোকচিহ্ন কেন? কি হয়েছে?আপনার ছবিটাই ত ভালো ছিলো।

![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৫:১১

২১ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৫:১১

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: একজন প্রাণের মানুষকে হারিয়েছি গতকাল। পোস্ট দিয়েছি দোয়া চেয়ে। এই শোক থেকে বের হওয়াটা অনেক কঠিন। দোয়া করবেন স্যারের জন্য।

১০| ![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৩:৪৪

২১ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৩:৪৪

অন্তরন্তর বলেছেন: যখন নবম শ্রেণীতে তখন ইসলামিয়াত সাবজেক্ট সব সায়েন্স এর ছেলেরা নিয়েছিল, একমাত্র আমি ছাড়া। আমি ভূগোল নিয়েছিলাম যদিও রেজাল্টের( এস,এস,সি) জন্য ইসলামিয়াত ছিল ভাল সাবজেকট।

আপনি ভূগোল নিয়ে পোস্ট দেয়ায় মনে পরে গেল।

পোস্টে অনেকের উপকার হবে তাই অনেক প্লাস।

ভাল থাকবেন অনেক অনেক।

![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৫:১৬

২১ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৫:১৬

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: ইসলামিয়াতে খাতা ভরালেই নম্বর উপচে পরতো। আপনার সাহসের জন্য সালাম জানাই।

অনেক ধন্যবাদ ভাই।

ভাল থাকুন সবসময়।

১১| ![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৫:৫৬

২১ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৫:৫৬

মাহমুদা সোনিয়া বলেছেন: ভালো লাগলো। জেনে গেলাম।

![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:৩৩

২১ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:৩৩

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

১২| ![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:২৬

২১ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:২৬

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: জোয়ার-ভাটা

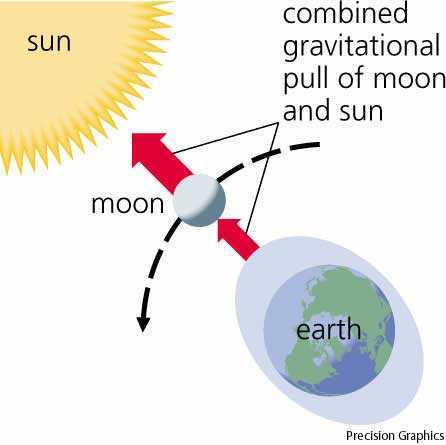

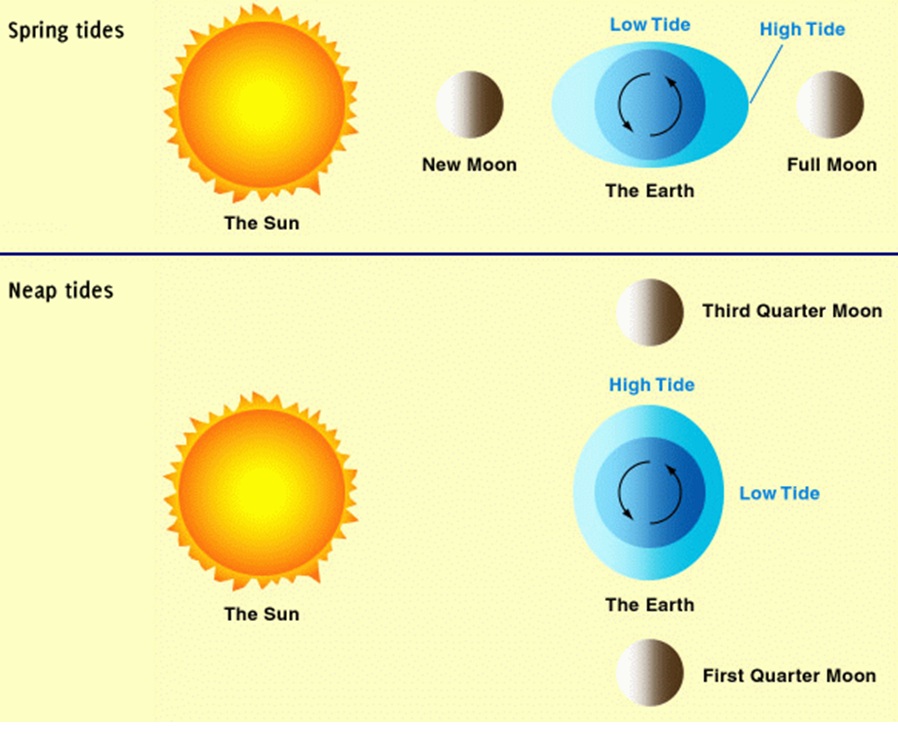

পৃথিবীর বাইরের মহাকর্ষীয় শক্তির (বিশেষ করে চাঁদের) প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের ফুলে ওঠাকে জোয়ার ও নেমে যাওয়ার ঘটনাকে ভাঁটা (একত্রে জোয়ার-ভাটা) বলা হয়।

পৃথিবী-চন্দ্র সমাহারের অবিরত পরিবর্তন হচ্ছে। জোয়ার-ভাটার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। চাঁদের আকর্ষণে চাঁদের দিকে অবস্থিত সমুদ্রের পানি তার নিচের মাটি অপেক্ষা বেশি জোরে আকৃষ্ট হয়। এ কারণে চাঁদের দিকে অবস্থিত পানি বেশি ফুলে উঠে। আবার পৃথিবীর যে অংশে অবস্থিত পানি চাঁদের বিপরীত দিকে থাকে, সেদিকের সমুদ্রের নিচের মাটি তার উপরের পানি অপেক্ষা চাঁদ কর্তৃক অধিক জোরে আকৃষ্ট হয়। কারণ এই মাটি পানি অপেক্ষা চাঁদের বেশি নিকটবর্তী। ফলে সেখানকার পানি মাটি থেকে দূরে সরে যায় অর্থাৎ ছাপিয়ে উঠে। এক্ষেত্রে ফুলে উঠার কাহিনীটিই ঘটে। পৃথিবী যে সময়ের মধ্যে নিজ অক্ষের চারদিকে একবার আবর্তন করে (এক দিনে) সে সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যেকোন অংশ একবার চাঁদের দিকে থাকে এবং একবার চাঁদের বিপরীত দিকে থাকে। এ কারণে পৃথিবীর যেকোন স্থানে দুইবার জোয়ার এবং দুইবার ভাটা হয়।

তবে জোয়ার-ভাটার জন্য সূর্যের আকর্ষণও অনেকাংশে দায়ী। তবে অনেক দূরে থাকায় সূর্যের আকর্ষণ চাঁদের আকর্ষণের থেকে কম কার্যকর। সূর্য এবং চাঁদ যখন সমসূত্রে পৃথিবীর একই দিকে বা বিপরীত দিকে অবস্থান করে তখন উভয়ের আকর্ষণে সর্বাপেক্ষা উচু জোয়ার হয়, জোয়ারের পানি বেশি ছাপিয়ে পড়ে। এই অবস্থাকে ভরা কাটাল বা উঁচু জোয়ার বলা হয়। আর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য এবং চাঁদের মধ্য কৌণিক দূরত্ব যখন এক সমকোণ পরিমাণ হয় তখন একের আকর্ষণ অন্যের আকর্ষণ দ্বারা প্রশমিত হয়। তাই সবচেয়ে নিচু জোয়ার হয় যাকে মরা কাটাল বলে আখ্যায়িত করা হয়। জোয়ার বলতে আমরা শুধুমাত্র সমুদ্রের পানির স্ফীতিকেই বুঝি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চাঁদ-সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীর স্থলভাগেও অনুরুপ প্রভাবের সৃষ্টি হয়।

![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:৩৩

২১ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:৩৩

ফারজুল আরেফিন বলেছেন:

১৩| ![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:৩২

২১ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:৩২

নাআমি বলেছেন: অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য বহুল পোস্ট, ভাল লাগলো।

ধন্যবাদ সেয়ার করবার জন্য।

![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:৩৭

২১ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:৩৭

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সব সময় অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য।

ভাল থাকুন। শুভ কামনা।

১৪| ![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ৮:২৪

২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ৮:২৪

সাইফুলহাসানসিপাত বলেছেন: সব গুলবেট আর জখিরুচি করে ফেলছি , মাতা গুরায় :-< ।

তথ্যগুলো বাংলা উইকিপিডিয়ায় আপডেট করে দিতে পার ।

![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১১:৩৮

২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১১:৩৮

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: বলো কি! এখনি তোমার মাথা ঠান্ডা করে দিচ্ছি। ![]()

বাংলা উইকিপিডিয়ার চেয়ে বেশী পড়াশুনা এখন সামুতে হয়। সামুর এই সেক্টরের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

১৫| ![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১০:০৭

২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১০:০৭

শায়মা বলেছেন: বাহ ভাইয়া!!!![]()

![]() ২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১১:৪৫

২১ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১১:৪৫

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: থ্যাঙ্কু ভাইয়া.... ![]()

প্রোপিকের পরীটাকে একটু বাইরে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি....। ![]()

১৬| ![]() ২২ শে মার্চ, ২০১২ দুপুর ১২:১৪

২২ শে মার্চ, ২০১২ দুপুর ১২:১৪

তিথির অনুভূতি বলেছেন: ভালো লাগল , মনে হল ভূগোল ক্লাশ করলাম।

![]()

![]()

![]() ২৩ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১:০০

২৩ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১:০০

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: ক্লাশ করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে। ![]()

![]()

![]()

১৭| ![]() ২২ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৪:৪৯

২২ শে মার্চ, ২০১২ বিকাল ৪:৪৯

শাহেদ খান বলেছেন: চমৎকার একটা পোস্ট !

+++

![]() ২৩ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১:০১

২৩ শে মার্চ, ২০১২ রাত ১:০১

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: অনেক ধন্যবাদ শাহেদ ভাই। ![]()

ভাল থাকুন সব সময়।

১৮| ![]() ২৩ শে মার্চ, ২০১২ সকাল ৯:৫০

২৩ শে মার্চ, ২০১২ সকাল ৯:৫০

নিশাচর ভবঘুরে বলেছেন: উরি বাবা! পোষ্ট প্রিয়তে। ![]()

![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:৩৫

৩০ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:৩৫

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: অনেক ধন্যবাদ ![]()

![]()

![]()

১৯| ![]() ২৪ শে মার্চ, ২০১২ রাত ৯:০৬

২৪ শে মার্চ, ২০১২ রাত ৯:০৬

ছাইরাছ হেলাল বলেছেন:

ভ্য় পেলাম ,

তবে অনেক জানার বিষয় এটা ।

অনেক শ্রম দিলেন ।

![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:৩৯

৩০ শে মার্চ, ২০১২ সন্ধ্যা ৬:৩৯

ফারজুল আরেফিন বলেছেন: ![]()

এখান থেকে শুরু, তারপর মহাকাশে ছুটে চলা। বলা যায় এবিসি পোস্ট।

শ্রম মনে হয়নি, মনের আনন্দে দেয়া পোস্ট। ধন্যবাদ ভাইয়া।

©somewhere in net ltd.

১| ২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ৮:৪০

২০ শে মার্চ, ২০১২ রাত ৮:৪০

সায়েম মুন বলেছেন: ভূগোলে বিষয়গুলো পড়েছিলাম। আর একবার ঝালাই হলো। শেয়ারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।