| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

সরকারি কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যারা নিরাপদ আশ্রয়ের লোভে সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন, তারা পাকিস্তানি প্রশাসনিক কাঠামো বজায় রেখেই পদোন্নতি ও নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির পরিকল্পনায় সময় অতিবাহিত করছিলেন। আমলাদের মধ্যে দেশ গড়ে তোলার কোনো নতুন চিন্তা-ভাবনা বা উন্নয়ন কৌশল অবলম্বনের প্রয়াস দেখা যায়নি।স্বাধীনতার আগে ১৯৭১-এর ১০ ডিসেম্বর ভারতে অবস্থানরত মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরিরত ছিলেন, বিনা বিচারে তাদের শাস্তি দেয়া হবে না। যুদ্ধকালে অফিস ত্যাগ করে যারা বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, তারা পূর্ব পদে যোগদান করবেন এবং পাকিস্তান সরকারের অধীন কর্মকর্তারা ‘ওএসডি’ হবেন। এরই ভিত্তিতে স্বাধীনতার পরে প্রশাসনিক কাজ শুরু করার জন্য ১৭ ডিসেম্বর দেশের ১৯টির সব ক'টি জেলায় ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপার নিয়োগ করা হয়।

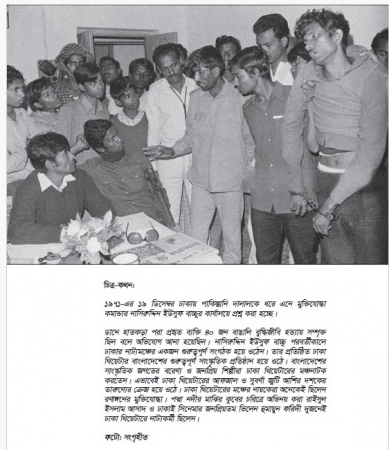

১৮ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মুখ্যসচিব রুহুল কুদ্দুস ও পুলিশ মহাপরিদর্শক আব্দুল খালেক ঢাকায় পৌছে তাদের দায়িত্ব নেন। সেদিন ছিল শনিবার। তারা একাই আসেননি, সঙ্গে এসেছিল ভারতের সরকারি আমলা ও কারিগরি বিশেষজ্ঞদল । এই ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তার কাজ শুরু করে। ১৯ ডিসেম্বর রোববার সেই সময় সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার আবেগ-আনন্দে আপ্লুত সরকারি কর্মচারীগণ কাজে যোগদান করেন।শুধু বিশেষজ্ঞদল পাঠানোই নয়, স্বাধীনতার পরপরই ভারত সরকার বাংলাদেশকে ৩ কোটি টাকা অনুদান দেয়। এটাই বাংলাদেশের গৃহীত প্রথম বিদেশি অনুদান। বাংলাদেশ সরকারের কোষাগারে তখন তেমন কোনো অর্থ মজুত ছিল না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ঢাকা অফিসে রক্ষিত সব অর্থ ও স্বর্ণ পাকিস্তানে পাচার করেছিল বা পুড়িয়ে ফেলেছিল। পাচার করার পরেও ১০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ নোট ঢাকায় থেকে যায়; যা পাকিস্তানি বাহিনী শেষ মুহূর্তে জ্বালিয়ে দেয়।

দেশের মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেন, অক্টোবর মাসেই ভারত সরকারের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ৭ দফার একটা গোপন চুক্তি হয়। সেই চুক্তির ধারাগুলো যা ছিল বলে প্রচারিত হয় তাতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কোনো স্বাধীন অস্তিত্বই থাকে না। ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা আর বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় কাজ শুরু হলে এবং সর্বব্যাপী ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দৃশ্যমান হলে এই বিশ্বাস সবার মনেই বদ্ধমূল হয়।প্রবাসী সরকারের দিল্লি মিশনের প্রধান এবং পরে রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীও এক সাক্ষাৎকারে এই গোপন চুক্তি হয়েছিল বলে নিশ্চিত করেছেন। তার মতে, এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এই চুক্তি স্বাক্ষর করার পরপরই না- কি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

স্বাধীনতার পর থেকে এই বিষয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন থাকলেও আওয়ামী লীগের কোনো নেতা এ প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে কোনো জবাব বা ব্যাখ্যা দেননি। অনেক পরে ১৯৭৪-এর জানুয়ারিতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এক জনসভায় বলেছিলেন, ‘স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ কোনো গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেনি'।

২৮ ডিসেম্বর তিনজন সংখ্যালঘু নেতা, যাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন সূতার ছিলেন একজন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। তারা তার কাছে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করে রাখার প্রস্তাব রাখেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাদের প্রস্তাবের জবাবে বলেন, ইয়ে না মুমকীন হ্যায়।

মুক্তিযুদ্ধের ফলে সামাজিক ক্ষতি হয়েছিল অনেক। ছাত্ররা হারিয়েছিল তাদের শিক্ষাজীবনের একটা বছর। অনেকেই লেখাপড়া আর শেষ করতে পারেনি। অনেকে হারিয়েছিল তাদের পেশা। অনেক পরিবারেই ছিল এক বা একাধিক স্বজন হারানোর বেদনা। কোনো কোনো পরিবারের সকল নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে আটক থাকা নারীরা মুক্ত হয়ে তাদের স্বজনের কাছে ফিরছিল। সেই স্বজনেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ষিত নারীদের সহজভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মানুষের মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধ এবং আইনশৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সদ্যস্বাধীন দেশে সর্বব্যাপী নৈরাজ্য শুরু হয়েছিল।

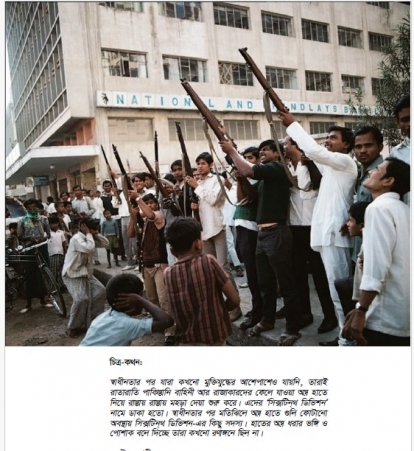

যাদের ক্ষমতা ছিল, যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। অনেকে দেশে ফিরে প্রথমেই পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছিল। ১৬ তারিখ নিয়াজীর আত্মসমর্পণের পর থেকেই শুরু হয়েছিল বহু মুক্তিযোদ্ধার উন্মত্ত আচরণ। মুক্তিযোদ্ধারা পটকা ফুটানো, বাজি পোড়ানোর বদলে রাইফেল অথবা স্টেনগানের গুলি ছুড়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করতে আরম্ভ করে।” সন্ধ্যা হলেই প্রচুর ফাঁকা গুলির আওয়াজ শোনা যেত। এটা নাকি ছিল বিজয় উল্লাস। শেখ মণি এসব দেখে বলেছিলেন, ‘ছেলেরা করছে কী? এত গুলি নষ্ট করছে কেন? এসব তো রাখা দরকার ভবিষ্যতের জন্য ।

১৬ ডিসেম্বর রাত্রি থেকে বিজয়োল্লাসে মত্ত যে সব মুক্তিযোদ্ধা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাদের অনেকের হাতেই ছিল একে-৪৭ রাইফেল। এসব অস্ত্র কখনো মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করা হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ইউনিট কমান্ডার এদের শনাক্ত করতে পারেনি। এদের বেশির ভাগই প্রভাবশালী অভিভাবকের নিরাপদ আশ্রয়ে এই নয় মাস কাটিয়েছে, যুদ্ধের ধারে-কাছেও তারা যায়নি।

১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের ঠিক একদিন পর, ১৮ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের 'কাদেরিয়া বাহিনী'র অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী ও তার বাহিনীর কয়েকজন মিলে দুষ্কৃতকারী অভিযোগে চার যুবককে আটক করে নিয়ে এলেন ঢাকার আউটার স্টেডিয়াম বা পল্টন ময়দানে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানা গেল না। দেশের সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও ফটো সাংবাদিক এবং বিদেশি টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে আধা ঘন্টা ধরে পিটিয়ে, তারপর কাদের সিদ্দিকী নিজ হাতে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করলেন চার যুবককে।

ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক ও নির্মম এই ঘটনার ছবি দেখানো হলো বিশ্বের বহু দেশে । যুদ্ধ চলাকালে আইনের বিচারে সঠিক নয় এমন ঘটনা হয়তো অনেকই ঘটেছে। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ তখন এরকম ঘটনা এবং একটি বৃহৎ মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর অধিনায়ক স্বহস্তে সেটা ঘটিয়েছেন, বিশ্বসমাজে বাংলাদেশের প্রতি শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

এমনিতেই মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সামাজিক ক্ষতি হয়েছিল অনেক। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সামাজিক মূল্যবোধ। আইনশৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। বিজয় পরবর্তী কথিত মুক্তিযোদ্ধারা লুটতরাজ, দখলবাজিতে মেতে উঠলো। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ যোগ দিলো এসবে।শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এসব তৎপরতা প্রতিহত কিংবা এমন পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য যোগ্য এবং প্রস্তুত ছিল কি? জনবহুল স্থানে শত শত মানুষের সামনে এরকম নারকীয় ঘটনার পরও কাদের সিদ্দিকীকে প্রকাশ্যে প্রশ্রয় পেতে দেখা গেছে। প্রকাশ্য জনসভায় সরকার প্রধান শেখ মুজিব তাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'কাদের, তুই চারজনকে মেরেছিস, চার শ লোক মারলেও আমি তোকে কিছুই বলতাম না।

এরাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সমর্থকবাহিনীর ফেলে যাওয়া অস্ত্র এবং পাকিস্তানি অস্ত্রাগার থেকে লুট করা অস্ত্র নিয়েই রাতারাতি মুক্তিযোদ্ধা বনে যায় । এদেরই একটি অংশ অন্যের গাড়ি-বাড়ি, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে দখল করে নেয়। ১০

যারা কোনো দিন মুক্তিযুদ্ধের ধারে-কাছে যায়নি, তারাই ১৭ তারিখ রাস্তায় বের হয় দর্পভরে, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ গাড়িতে। এদের কেউ কেউ অবাঙালিদের সম্পত্তি লুটপাট করতে শুরু করে। অন্যদের ওপর চড়াও হয়। এদের তখন নাম হয় “সিক্সটিন্থ ডিভিশন’– ‘ষোড়শ বাহিনী” । কারণ, এর সূচনা হয় ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ। অবাঙালিদের সম্পত্তি লুটপাট করায় যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, এই ‘সিক্সটিন্থ ডিভিশন'-এর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না। তথাকথিত ভদ্রলোকরাও তাতে সমান উৎসাহী এবং সমান বিবেকবর্জিত ছিলেন । ‘ষোড়শ ডিভিশন'-এর এই ব্যাধি অচিরেই সংক্রমিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের মধ্যে।

ভারতের সাহায্য ছাড়াই মুক্তিযুদ্ধে দেশের ভেতরে থেকেই এক অজেয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন কাদের সিদ্দিকী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাবেক এই তরুণ নন-কমিশন্ড অফিসারের অস্ত্র চালনা এবং সামরিক বিদ্যার প্রাথমিক ধারণা ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন এক সহজাত যোদ্ধা এবং সংগঠক। টাঙ্গাইলের একটি বিরাট অঞ্চল তিনি পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্ত রেখেছিলেন। তার অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে ওঠে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্ৰে । মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য তাকে ‘বাঘা সিদ্দিকী’ বলে ডাকা হতো। কিন্তু ১৮ তারিখে এক নির্মম অসৈনিকসুলভ ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তিনি ঢাকায় আউটার স্টেডিয়ামে বিদেশি টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে আধা ঘণ্টাকাল পিটিয়ে ও তারপর নিজে হাতে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে অজ্ঞাত অভিযোগে ধৃত চারজন বন্দিকে নির্মমভাবে হত্যা করেন । অন্য অনেক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সাথে সেই হত্যাকাণ্ডের সময় উপস্থিত ছিলেন তরুণ ইতালিয়ান সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাচি। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি একটি কঠোর প্রতিবেদন লিখেছিলেন। শেখ মুজিব পাকিস্তানের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরলে ওরিয়ানা আবার ঢাকায় আসেন এবং পরপর দু'দিন তাঁর সাক্ষাৎকার নেন তিনি। বহু দেশেই আউটার স্টেডিয়ামের এই নির্মম ঘটনার ছবি দেখানো হয়। ফলে যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বসমাজের যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি তৈরি হয়েছিল তখন থেকেই তাতে ভাটা পড়তে শুরু করে।

এই বর্বর হত্যাকাণ্ড শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিচলিত করেনি। বরং কাদের সিদ্দিকী প্রকাশ্যেই প্রশ্রয় পেয়েছিলেন। তার অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রকাশ্য জনসভায় শেখ মুজিব তাকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘কাদের, তুই চারজনকে মেরেছিস, চার শ' লোক মারলেও আমি তোকে কিছুই বলতাম না।সকল আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ভঙ্গ করে তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা রেডক্রসের নিরাপত্তা বলয়ে থাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে (পরবর্তী সময় হোটেল শেরাটন) আক্রমণ করার হুমকি দেয়। কারণ, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মালেক আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের হাতেই তুলে দিতে হবে— এই ছিল তাদের দাবি। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডাররা অসহায়ভাবে স্বীকার করেন, অনুসারীদের ওপরে তাদের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই ।

সেদিন ১৮ ডিসেম্বর এক ভয়াবহ আবিষ্কার সকলকে স্তব্ধ করে দেয়। বিজয়ের আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। নির্বাক বিস্ময়ে ঢাকাবাসী রায়ের বাজারের কাটাসুরে পরিত্যক্ত ইটখোলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখক, চিকিৎসকসহ বুদ্ধিজীবীদের প্রায় ২০০ বিকৃত ও গলিত মৃতদেহ আবিষ্কার করে। ইটখোলায় তখনো অল্প পানি। সেই অল্প পানিতে হাত ও চোখ বাঁধা মৃতদেহ পড়ে আছে । দেখলেই বুঝতে পারা যায়, মৃত্যুর আগে তাদের প্রত্যেককেই ভয়াবহ নির্যাতন করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন ছিলেন বরেণ্য হৃদরোগ চিকিৎসক ডা. ফজলে রাব্বি। তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তার হৃদপিণ্ড উৎপাটন করা হয়েছিল। এই বুদ্ধিজীবীদের সকলেই স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। আত্মসমর্পণের দু'দিন আগে প্রায় সবাইকেই একটা কাদামাখা মাইক্রোবাসে তাদের বাসগৃহ থেকে তুলে নেয়া হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের এই অপারেশন পরিচালনা করেছিল 'আল-বদর' নামে পাকিস্তানি একটি মিলিশিয়া বাহিনী। মূলত পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামি দলটির তরুণ শহুরে সদস্যদের দিয়ে এই খুনিবাহিনী গঠন করা হয়েছিল।১৪-১৬ তবে জামায়াতে ইসলামি আল বদর বাহিনী গঠনে দলের সাংগঠনিকভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে। আল বদরেরাই বুদ্ধিজীবিদের থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তেমন কোন জোরালো প্রমান নেই ।

![]() ২৯ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১১:০৮

২৯ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১১:০৮

মেহেদী আনোয়ার বলেছেন: আমার আব্বা বাংলাদেশীই কিন্তু আপনার আম্মা যে ভারতে পালিয়ে গেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই

২| ![]() ৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ৮:৩২

৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ৮:৩২

কলাবাগান১ বলেছেন: জামাতি রা নতুন ইতিহাস লিখছে তা আজকের প্রথম আলো বিস্তারিত লিখেছে

"ইতিহাসের মনগড়া ভাষ্য তৈরিতে বিজেপির পথ ধরেছে জামায়াত" মিথ্যা মন গড়া কথা বলে নাই আপনাদের মত

৩| ![]() ৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯:৩৭

৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯:৩৭

রাজীব নুর বলেছেন: মুক্তিযুদ্ধ কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। যারাই মুছতে চেষ্টা করবে, জাতি তাদের ঘৃণা করবে।

৪| ![]() ৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ১১:২৬

৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ১১:২৬

সৈয়দ মশিউর রহমান বলেছেন: হেমা মালিনির নাচ দেখে বীর মুক্তিযোদ্ধা হলো আম্লিগের লোকজন।

৫| ![]() ৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:২০

৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:২০

মেহেদী আনোয়ার বলেছেন: এতদিন লীগের চেতনা বাদীরা নিজেদের মতো করে ইতিহাস সাজিয়েছিল

এখন সত্য ইতিহাস বের হয়ে আসায় তাদের গা জলছে

©somewhere in net ltd.

১| ২৯ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১০:৩৩

২৯ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১০:৩৩

ঊণকৌটী বলেছেন: আপ্নার আব্বা কি পাকিস্তানের ছিলো ?