| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

দেখি আর শুনি

দেখি আর শুনি

বই, সিনেমা, গান, অল্প স্বল্প ফটোগ্রাফি, পেইন্টিং, ইত্যাদি নিয়ে

তিন গোয়েন্দা সিরিজের বইগুলো নিয়ে আমাদের নস্টালজিয়ার শেষ নেই। কিশোর, রবিন আর মুসা যেন একসময় আমাদের কল্পনার বন্ধু হয়ে উঠেছিল। আজ কথা বলব তিনটি বইয়ের মলাট নিয়ে—গাড়ির জাদুকর, আলোর সংকেত এবং স্পেনের জাদুকর।

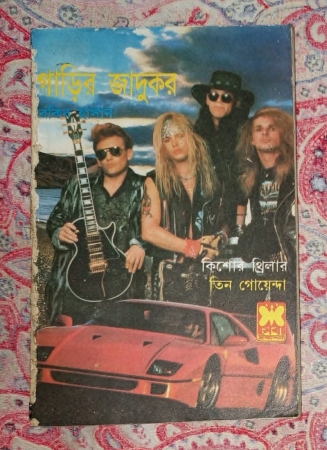

গাড়ির জাদুকর (১৯৯২), ভলিউম ১৫

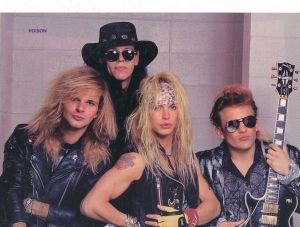

প্রথমেই আসি ‘গাড়ির জাদুকর’-এর কথায়। এই বইয়ের মলাটে যাদের দেখা যায়, তারা আসলে বিখ্যাত রক ব্যান্ড ‘Poison’-এর সদস্যবৃন্দ। Poison প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৩ সালে, Pennsylvania, আমেরিকায়। ৮০-র দশকের এই ব্যান্ডটির অনেকগুলো বিখ্যাত গান আছে, যেমন ‘Every Rose Has Its Thorn’, ‘Talk Dirty To Me’, ‘Fallen Angel’ সহ আরো অনেক টপ চার্ট গান। বইটির প্রচ্ছদ ডিজাইনার হয়তোবা ব্যান্ডের জনপ্রিয়তা ও লুক থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

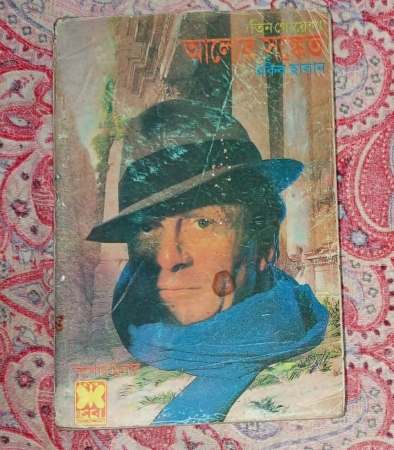

আলোর সংকেত: মলাটের অচেনা মুখ, ভলিউম ২২

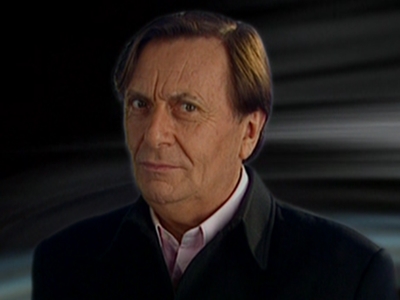

এরপর আসি ‘আলোর সংকেত’-এর কথায়। এই গল্পটি পাওয়া যায় তিন গোয়েন্দার ভলিউম ২২-এ, যেখানে আরও আছে চিতা নিরুদ্দেশ ও অভিনয়। এই বইয়ের প্রচ্ছদে যে ব্যক্তির ছবি দেখা যায়, তিনি সম্ভবত একজন অস্ট্রেলিয়ান কৌতুক অভিনেতা Barry Humphries (Sydney, 1934-2023) —যদিও অনিশ্চয়তা রয়েই যায়, তবে মুখের গঠন এবং ভঙ্গিমা তার সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়।

Barry Humphries কে এইরকম পোশাকে কল্পনা করে নিলে যেমন ছবি পাওয়া যায় (যদিও ছবিগুলোতে বয়সের পার্থক্য আছেঃ

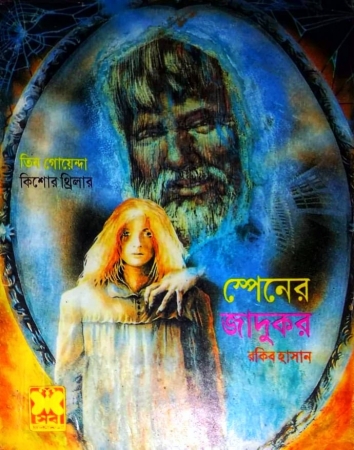

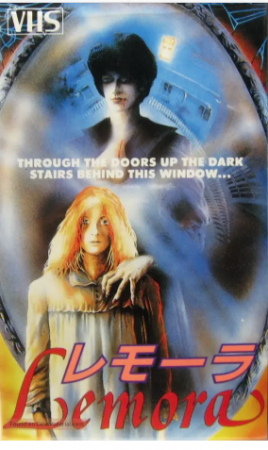

স্পেনের জাদুকর: আয়নার ভেতরের ভয়, ভলিউম ২০

সবশেষে আসি ‘স্পেনের জাদুকর’-এ। প্রচ্ছদে দেখা যায় একটি আয়না, যার ভেতর স্পেনের এক রহস্যময় জাদুকরের মুখ অস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি হলো—আয়নার ভেতর থেকে কেউ যেন এক মেয়েকে ধরতে যাচ্ছে।

এই দৃশ্যটি অনুপ্রাণিত একটি হরর সিনেমা লেমোরা (Lemora) থেকে, যা ১৯৭৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল। সিনেমার IMDB লিঙ্কঃ

Lemora at IMDB

কিন্তু আয়নায় থাকা মহিলা ভূতকে প্রতিস্থাপন করেছেন একজন সুপুরুষ অভিনেতা। সময়া হল কিছুতেই তাকে চেনা যাচ্ছেনা।

মলাটের মায়ায় পড়ে

মলাটের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা নিছক বাহুল্য নয়—এটি আসলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিন গোয়েন্দার মতো জনপ্রিয় সিরিজে আমরা দেখতে পাই, মলাটই অনেক সময় গল্পের প্রথম ইঙ্গিত। যেমন, ‘আলোর সংকেত’ বইটির প্রচ্ছদে যে লোকটির ছবি, সেই কি সংকেত দিচ্ছে? এই লোকটিই রাতে বেলা বড় বড় টর্চ হাতে নিয়ে আলোর সংকেত তৈরি করে, সে জন্যে এরকম মখ ঢাকা Fedora আর রাতের বাতাসে স্কার্ফ পড়ে নিতে হয় ─ এমন কথাই মাথায় আসে। নব্বই দশকের শৈশব প্রায় সম্পূর্ণ ইন্টারনেটবিহীন, এমনকি একেবারে মিলেনিয়ামের আগে ছাড়া কম্পিউটারবিহীন। সেই সময় তিনটা সেলের শক্তিশালী টর্চ, ডায়নামো টর্চ (যেটা হাতে চেপে আলো জ্বালানো যেত), খেলনা রিভল্ভার, বা খেলনা ওয়াকিটকি সেট, যা দিয়ে ৫০ গজের মধ্যে কথা বলা যেত, যেই পরিমাণ কল্পনার ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিত, এখনকার যুগে সেটা বোধহয় সম্ভবই না। নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড় পড়েছেন? ওখানেও কিন্তু ‘ফতে’ আর ‘গোবরা’-রা টর্চ দিয়ে সংকেত দেখাত।

‘স্পেনের জাদুকর’-এর ক্ষেত্রেও একই রহস্য। সেই অস্পষ্ট মুখ, আয়নার ভেতরের ছায়া—সব মিলিয়ে এক ধরনের অজানা আতঙ্ক আর মুগ্ধতা তৈরি করে। আজও আমরা আসলে জানতে পারলাম না এই জাদুকরের আসল পরিচয়। তবে মুখটি খুব কাছ থেকে দেখলে মনে হয়, এমনকি দেশি কোনো অভিনেতাও কিন্তু হতে পারেন।

আরেকটি উদাহরণ, ‘গাড়ির জাদুকর’। এই বইয়ের মলাটে একদল মানুষের ছবি, কিন্তু তারা আসলে গাড়ি নয়, সুরের জাদুকর বলা যেতে পারে। এখনতো জানলাম, তারা আসলে ‘Poison’ নামের এক বিখ্যাত ব্যান্ডের সদস্য। এদের গান কিন্তু আমরা সবাই শুনেছি। কিন্তু শৈশবের তিন গোয়েন্দার মলাটে তাদের সাথে সেখা হয়েছিল, এটা বোধহয় আমাদের কারোরই মনে ছিলনা। আবার আমরা অনেকেই সিঙ্গেলএর বদলে ভল্লিউম কিনতাম, সাশ্রয়ী হত বলে কিছুটা প্রেফারও করতাম। এজন্য অনেক মলাট ঠিক মত দেখার সুযোগ হতনা। এমনো হয়েছে প্রথমবার পড়েছি ধার করে সিঙ্গেল বই, পরে কিনেছি ভলিউম।

আরেকটি দিক আছে, তা হল এই মলাটগুলোর ইভোলিউশন বা বিবর্তন। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে ধীরে ধীরে কম্পিউটার ও ডিজিটাল ইলাস্ট্রেশনের ব্যবহার শুরু হয়। হাতে আঁকা জলরঙের প্রচ্ছদ থেকে ধীরে ধীরে প্রবেশ ঘটে গ্রাফিক ডিজাইন ও ডিজিটাল আর্টের যুগে। এই পরিবর্তন শুধু প্রযুক্তিগত নয়—এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, নান্দনিকতা ও পাঠকের প্রত্যাশারও পরিবর্তন নির্দেশ করে।

যদি আমরা এই মলাটগুলোর ধারাবাহিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখা যাবে—এগুলো আমাদের বলে দেয় কখন বাংলাদেশের সংস্কৃতি স্থানীয় সীমা ছেড়ে বৈশ্বিক প্রভাব গ্রহণ করতে শুরু করল, এবং কিভাবে ডিজিটাল যুগ ধীরে ধীরে পাঠক থেকে প্রকাশক পর্যন্ত প্রবেশ করল। আমরা যখন কম্পিউটার ধরেছি (633/750 MHz এর যুগে), তার কাছাকাছি সময়েই প্রকাশনাগুলো ম্যাকিনটশ, ফটোশপ, কোরেল - ইত্যাদি ব্যাবহার শুরু করেছে।

অর্থাৎ, তিন গোয়েন্দার মলাট কেবল কিশোর সাহিত্যের প্রতীক নয়, বরং বাংলাদেশের প্রকাশনা ইতিহাসের নীরব দলিল। কখন কোথায় হাতের কাজের জায়গা নিয়েছে মেশিন, কখন রঙের প্যালেট, ফটোকোলাজ করার কাঁচি, পেস্টিঙ বোর্ড বদলে গেছে সফটওয়্যার আর স্ক্রিনের রেজোলিউশনে—এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে এই প্রচ্ছদগুলোই আমাদের প্রথম সূত্র।

![]() ১২ ই অক্টোবর, ২০২৫ রাত ১০:৪২

১২ ই অক্টোবর, ২০২৫ রাত ১০:৪২

দেখি আর শুনি বলেছেন: অনেক অনেক ধন্যবাদ।

২| ![]() ১২ ই অক্টোবর, ২০২৫ রাত ৯:৩৪

১২ ই অক্টোবর, ২০২৫ রাত ৯:৩৪

সৈয়দ কুতুব বলেছেন: লেখা ভালো হয়েছে।

![]() ১২ ই অক্টোবর, ২০২৫ রাত ১০:৪২

১২ ই অক্টোবর, ২০২৫ রাত ১০:৪২

দেখি আর শুনি বলেছেন: অনেক ধন্যবাদ।

৩| ![]() ১৩ ই অক্টোবর, ২০২৫ রাত ২:৫১

১৩ ই অক্টোবর, ২০২৫ রাত ২:৫১

শ্রাবণধারা বলেছেন: যথারীতি ইন্টারেস্টিং পোস্ট।

আমার যতদূর মনে পড়ে, তিন গোয়েন্দা ভলিউমগুলোর প্রচ্ছদ আলাদা আলাদা বইয়ের প্রচ্ছদের মতো এত চমৎকার ছিল না। তাই আমিও যদিও বেশ কিছু ভলিউম কিনে পড়েছি, দামে কম পড়ত বলে, কিন্তু মূল বই না কেনার দুঃখ থেকে যেত।

৪| ![]() ১৩ ই অক্টোবর, ২০২৫ ভোর ৫:৪২

১৩ ই অক্টোবর, ২০২৫ ভোর ৫:৪২

ইসলাম হাউস বলেছেন: সুন্দর!

৫| ![]() ১৩ ই অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ১১:২৬

১৩ ই অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ১১:২৬

রাজীব নুর বলেছেন: ওকে। ভালো।

৬| ![]() ১৪ ই অক্টোবর, ২০২৫ ভোর ৫:১২

১৪ ই অক্টোবর, ২০২৫ ভোর ৫:১২

দেখি আর শুনি বলেছেন: আমার নতুন পোস্ট দেখুন তিন গোয়েন্দা আর জলদস্যু এবং মেক্সিকান মহিলা

৭| ![]() ১৫ ই অক্টোবর, ২০২৫ দুপুর ১২:০৫

১৫ ই অক্টোবর, ২০২৫ দুপুর ১২:০৫

রাজীব নুর বলেছেন: পোষ্টে আবার এলাম। কে কি মন্তব্য করেছেন সেটা জানতে।

©somewhere in net ltd.

১| ১২ ই অক্টোবর, ২০২৫ রাত ৯:২০

১২ ই অক্টোবর, ২০২৫ রাত ৯:২০

বিজন রয় বলেছেন: নতুন পোস্ট দিলেন।

দারুন পোস্ট।

আপনি অনেক মেধাবী।