| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

আচ্ছা, একজন 'কসাইয়ের' দৈনন্দিন জীবন কেমন হয় কখনও ভেবেছেন? বা পাশে থেকে দেখেছেন ডিউটির সময়টায় তাদের কী রকম পরিশ্রম করতে হয়? মানসিক চাপ সামলাতে হয়? সেই শারীরিক-মানসিক চাপ সহ্য করে কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে একজন চিকিৎসকের পবিত্রতম দায়িত্ব। আসুন একটু দেখে নিই কেমন হয় তাদের জীবন। পল কালানিথি নামের একজন নিউরোসার্জনের জীবনের খণ্ডাংশ এটিঃ

মাঝে মাঝে একজন রেসিডেন্ট চিকিৎসকের কাজের চাপ অনেক বেশি পড়ে যায়। রেসিডেন্ট হিসেবে সপ্তাহে প্রায় একশো ঘন্টা কাজ করতে হয়। যদিও নিয়মানুযায়ী আমাদের কাজের সময় ৮৮ ঘন্টায় সীমাবদ্ধ ছিল, সবসময়ই কিছু না কিছু বাড়তি কাজ থাকে। চোখ দিয়ে পানি পড়ত, মাথাব্যথা করত। রাত দু’টোয় এনার্জি ড্রিংক গিলতাম। তবে কাজের সময় নিজেকে ঠিকই খুঁজে পাই। তবে হাসপাতাল থেকে বেরুবার সাথে সাথে ক্লান্তি জেঁকে ধরত। টলতে টলতে পার্কিং লটে যেতাম, অনেক সময় ড্রাইভ করার আগে গাড়িতেই ঘুমিয়ে নিতাম। তবে সব রেসিডেন্টরা এই চাপের সাথে মানিয়ে নিতে পারত না।

রেসিডেন্সি চলাকালীন আমি আরেকটা জিনিস ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম। প্রতিদিন অসংখ্য মস্তিষ্কে আঘাত প্রাপ্ত রোগীর সাক্ষাৎ পেতাম। আমার সন্দেহ হতে লাগল আমি আহতদের দুর্ভোগের মাত্রা বুঝতে পারছিলাম না, স্রেফ আন্দাজ করতে পারছিলাম। আমি রোগীদের চরমতম সঙ্কটকালে সহায় হয়ে উঠতে পারিনি, স্রেফ পাশে ছিলাম। এরচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, আমি রোগীদের আহাজারির সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলাম। মনে হতো রক্তের সমুদ্রে ডুবে যেতে যেতে সাঁতার কাটতে শিখে গেছি, এমনকি জীবনকেও উপভোগ করতে শিখে গেছি।

ব্যর্থতা আর বিয়োগান্তক নাটকের ভিড়ে, আমি মানব সম্পর্কের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছিলাম কিনা ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম। শুধু রোগী আর তাদের পরিবারের মাঝের সম্পর্ক না, বরং ডাক্তার-রোগীর মাঝে যে সম্পর্ক, তার গুরুত্ব আমি আস্তে আস্তে খুইয়ে ফেলছিলাম ভেবে আতঙ্কিত হতাম। প্রাযুক্তিক জ্ঞান আর দক্ষতাই শেষ কথা না। রেসিডেন্ট হিসেবে আমার সর্বোচ্চ লক্ষ্য জীবন বাঁচানো ছিল না, কারণ মরতে সবাইকেই হয়। আমার লক্ষ্য ছিল রোগী কিংবা তার পরিবারের কাছে মৃত্যু আর অসুস্থতার পূর্ণ চিত্রটা তুলে ধরা। যখন কোনো রোগী রক্তাক্ত অবস্থায় আমার কাছে আসে, তখন একজন নিউরোসার্জনের সাথে তার প্রথম কথোপকথনটা ছাপ ফেলে যায় পরিবারটির মনে। তারা কীভাবে মৃত্যুটাকে মনে রাখবে সেটা নির্ধারিত হয়ে যায় আলাপচারিতার পরই- রোগীর বিদায়কে শান্তভাবে গ্রহণ করবে নাকি হতাশ হয়ে ডাক্তারদের অভিযুক্ত করে শাপশাপান্ত করবে। স্ক্যালপেল দিয়ে যখন জীবন বাঁচানো যায় না, তখন একমাত্র কথাই হয়ে উঠে একজন সার্জনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

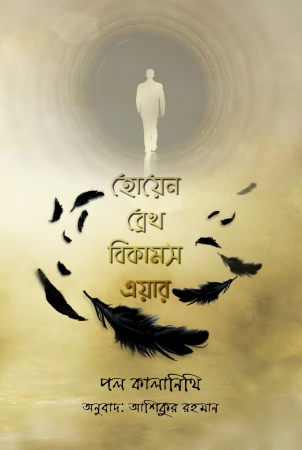

হোয়েন ব্রেথ বিকামস এয়ার

পল কালানিথি

অনুবাদঃ আশিকুর রহমান

আসছে বইমেলা ২০২০-এ

![]() ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ দুপুর ২:২৩

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ দুপুর ২:২৩

মোটা ফ্রেমের চশমা বলেছেন: আমার লেখা নয় আসলে, অনুবাদ করা হয়েছে। মূল লেখক পল কালানিথি।

পড়ার জন্য ধন্যবাদ।

২| ![]() ১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিকাল ৩:৫২

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিকাল ৩:৫২

রাজীব নুর বলেছেন: বইয়ের প্রচ্ছদটা দেন দেখি।

![]() ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ দুপুর ২:২৪

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ দুপুর ২:২৪

মোটা ফ্রেমের চশমা বলেছেন:

৩| ![]() ১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিকাল ৪:১৮

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিকাল ৪:১৮

আঘাত প্রাপ্ত একজন বলেছেন: অনন্য

![]() ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ দুপুর ২:২৪

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ দুপুর ২:২৪

মোটা ফ্রেমের চশমা বলেছেন: ধন্যবাদ।

৪| ![]() ১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিকাল ৫:৩০

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিকাল ৫:৩০

চাঁদগাজী বলেছেন:

বাংলাদেশ বড় হারে ডাক্তার তৈরি করছে; কিন্তু মানুষ এদের খুব একটা বিশ্বাস করছে না: এরা মানুষের আস্হা পাচ্ছে না।

![]() ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ দুপুর ২:২৬

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ দুপুর ২:২৬

মোটা ফ্রেমের চশমা বলেছেন: আস্থা না পাবার কারণ হচ্ছে ভঙ্গুর শিক্ষাব্যবস্থা আর দুর্নীতি। যা দেশের প্রতিটি সেক্টরেই উপস্থিত। কীভাবে বিশ্বাস করবে বলেন? সরকার যন্ত্রের কোনো সুষ্ঠু উদ্যোগ নেই প্রশ্ন ফাঁস আর দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার।

এই দেশকে নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে কোনো আশা পোষণ করি না।

৫| ![]() ১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিকাল ৫:৪৬

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিকাল ৫:৪৬

ফয়সাল রকি বলেছেন: বেচারা পলকে তাহলে কসাইয়ের সাথে তুলনা করলেন?

![]() ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ দুপুর ২:২৭

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ দুপুর ২:২৭

মোটা ফ্রেমের চশমা বলেছেন: আরে না না!

মানুষের আসলে স্টেরিওটাইপ হয়ে গেছে ডাক্তারদের কসাইয়ের সাথে তুলনা করার, সেটাকেই ইঙ্গিত করে লিখেছি।

ভাল-মন্দ সব জায়গাতেই আছে। কিছু দায়ী ব্যক্তিদের কারণে একটা সম্প্রদায়ের গায়ে তকমা লাগানো উচিত না কোনো ক্ষেত্রেই।

৬| ![]() ১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সন্ধ্যা ৬:৫৮

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সন্ধ্যা ৬:৫৮

কলাবাগান১ বলেছেন: এভাবে অনুমতি ছাড়া অনুবাদ করা কি ঠিক???? এই বই প্রায় ৩০টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে আর সব গুলিই অরিজিনাল প্রকাশক এর থেকে অনুমতি নিয়ে ই করা হয়েছে । ওদের তো কপি রাইট আছে..।

![]() ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ দুপুর ২:৩০

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ দুপুর ২:৩০

মোটা ফ্রেমের চশমা বলেছেন: প্রথমত, দেশের প্রতিটি প্রকাশনাই অনুবাদ প্রকাশ করে থাকে যার ৯৯ দশমিক ৫ শতাংশই অনুমতিহীন।

দ্বিতীয়ত, অনুমতি নিতে গেলে লেখকের রয়্যালটির প্রশ্ন আসবেই। সেটা প্রদান করবার পর খরচ উঠানোই সম্ভব হবে না প্রকাশকের জন্য। কারণ অনুবাদ বই ৫০০ কপি সেল করা মানে যেখানে বেস্ট সেলার, সেখানে সেই টাকা দিয়ে প্রোডাকশন কস্ট, অনুবাদকের পারিশ্রমিক, রয়্যালটি, লাভের হিসেব মিলিয়ে প্রায় লস প্রজেক্ট। আর আমাদের দেশে যে পরিমাণে অনুবাদ বইয়ের কপি ছাপা হয় তাতে লেখকের বিশাল কোনো ক্ষতিই হচ্ছে না।

তৃতীয়ত, কেউ অনুমতি নেয় না মানে এই না যে অনুমতি নেয়া উচিত না। আমার মতে এ ব্যাপারে প্রকাশকদের উদ্যোগ নেয়াটা জরুরী। এতে দেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রক্ষা ও বাংলা ভাষার প্রচার; দুই-ই হবে।

©somewhere in net ltd.

১| ১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিকাল ৩:৩২

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিকাল ৩:৩২

নেওয়াজ আলি বলেছেন: ভালো লিখেছেন