| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

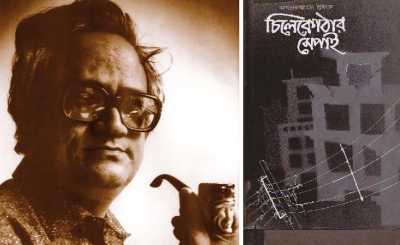

‘চিলেকোঠার সেপাই’ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কালজয়ী সৃষ্টি। অত্যন্ত সাবলীলভাবে সহজ ভাষায় ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। ছাত্র সংগঠনের পাশাপাশি জনসংগঠকদের ত্যাগের বিবরণ দিয়েছেন। মানুষের মুক্তির আকাক্সক্ষার পাশাপাশি একাকীত্বের করুণ পরিনতিও এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। ভাষাশৈলী ও অলঙ্করণ ভাব প্রকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ঊনসত্তরের গনআন্দোলনে সর্বশ্রেণীর সাচ্ছন্দে অংশগ্রহণ, গ্রামীণসমাজে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কুসংস্কারের ব্যবহার, একাকীত্ব, প্রেম প্রভুতি এবং এগুলির নির্মাণে ভাষার সার্থক ব্যবহার এ উপন্যাসের অন্যতম মূল উপজীব্য বিষয়।

“চিলেকোঠার সেপাই - এ দেশের রাজনীতির পাকিস্তান পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ঊনসত্তরের গনআন্দোলনকে ইলিয়াস যে ভাবে শিল্পসম্মতভাবে পুননির্মান করেন তা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে বাস্তবিকই অভূতপূর্ব।” হাড্ডি খিজিরের মত অবহেলিত মানুষরা যেমন আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছে, আবার আন্দোলনের অজুহাতে সুবিধাভোগী কিছু মানুষ সম্পদ লুট করেছে। শহরে যেমন আন্দোলন গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে গ্রামেও। আলতাফ, আলাউদ্দীনের মত মানুষের হাত ধরে শহরে গড়ে ওঠে আন্দোলন। আবার গ্রামেও আলিবক্সের মত সংগঠকদের দেখা মেলে। আনোয়ার গ্রামে গিয়ে চাষাভুষা মানুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রুখে দাড়িয়েছে অত্যাচারের, শোষণের।

কুসংস্কারকে ব্যবহার করা হয়েছে শোষনের মাধ্যম হিসেবে। আফসার গাজী ও খয়বর গাজীর মত জোতদারেরা নিরীহ মানুষদের খুন করে চালিয়ে নেয় বিভিন্ন অজুহাতে। গোয়ালের গরু চুরি করে দেয় খোয়াড়ে। আবার সেই গরু আনতে গেলে টাকা নেয়ার জন্যে নানা ফন্দি করে। এমন কি পঁচার বাপ কে জীবন দিতে হয়। তাছাড়া, প্রাচীন অধিবাসী বটগাছের কান্ড বা ডাল কাটলে তার অমঙ্গল হয়। এ অজুহাতে প্রাণ যায় চেংটুর। যদিও স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই, তবে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আন্দোলন, একাকীত্বের মাঝেও প্রেম-ভালোবাসা ম্লান হয়ে যায়নি। আলাউদ্দীনের মামা রহমতউল্লাহর মত পাকিস্তানী দালালদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালত হলেও তারই মেয়ে সেতারার সাথে আলাউদ্দীনের সম্পর্ক খোয়া যায়নি। প্রণয় থেকে পরিণয় লক্ষ করা যায় এ উপন্যাসেই। আবার, অভাব অভিযোগের মাঝেই টিকে থাকে খিজিরের সংসার। ওসমানও স্বপ্ন দেখে রেনুকে নিয়ে।

ভাষাশৈলী ও অলঙ্করণ উপন্যাসটিকে প্রাঞ্জল আর বাস্তবনির্ভর করেছে। খিজিরের মত মানুষের ভাষা দিয়েই তাকে রূপায়ন করা হয়েছে। তাদের ব্যবহার্য গলিগুলো হুবহু উঠে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, খিজির বলে, “আজাইড়া প্যাচাল পাড়িস না! আউজকা ভাড়া লইবো ক্যাঠায়?” আবার গ্রামকেও সেভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, চেংটুর লাশ পাওয়া গেলে নাদু পরামাণিক বিলাপ করতে করতে বলে, “চেংটু হারামজাদা তোর নাফপাড়া কোটে গেলো? বেন্ন্যামানষের ব্যাটা, চাষাভূষার ব্যাটা, তুই যাস বড়োনোকের সাথে তাল দিবার?” ভাষার ব্যবহার নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নির্দেশ করে।

চিলেকোঠার সেপাই নামকরণের উদ্দেশ্য আমার জানা নেই। তবে যতটুকু মনে হয়েছে, এখানে চিলেকোঠার বাসিন্দা ওসমানকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এই মানুষটি চিলেকোঠার নির্জন ঘরটিতে বাস করে। গনঅভ্যুত্থানে তার শুধু সমর্থনই নেই, বরং তার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণও রয়েছে। উপন্যাসের মাঝামাঝি থেকে তার স্মৃতি বিভ্রাট দেখা দেয়। একেবাওে শেষ এপিসোডে দেখা যায়, সব বন্ধন ছিন্ন করে দরজা ভেঙ্গে এগিয়ে চলে মৃত খিজিরকে অনুসরণ করে। সেপাই শব্দটি ব্যবহারের সার্থকতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমার কাছে দু’টি বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথমত, ওসমান ছিলেন চিলেকোঠায় বসবাসরত ভাড়াটিয়া। তথাপি, তার সাথে রানুদের পরিবারের একাগ্রতা লক্ষ করা যায়। ওদের পরিবারের যে কোন সিদ্ধান্তে ওসমানের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আবার রানুকে সে পড়ায়। এমনকি ভালোবাসেও। এক্ষেত্রে সে সেপাই বা রক্ষকের ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয়ত, সে গণআন্দোলনের একজন সেপাই। তিনি মিছিল পেলেই ছুটে যেতেন, যোগ দিতেন মিছিলে। সর্বশেষ খিজির তাকে মিছিলে ডাকে কিন্তু তিনি যেতে পারেন না। সেই মিছিলে মিলিটারির গুলিতে শহিদ হয় খেটে খাওয়া শ্রমিক হাড্ডি খিজির। এই ঘটনার পর থেকে সে কারণে অকারণে খিজিরের নামে প্রলাপ করতে থাকে। সুতরাং, গণআন্দোলনে ওসমানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ তাকে সেপাই বা রক্ষকের ভূমিকায় করেছে।

পরিশেষে, আন্দোলনে গণমানুষের অত্যাচার থেকে মুক্তির চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে সফলভাবে। কুসংস্কারের হেতু তলে ধরা হয়েছে অভিনব পদ্ধতিতে। কেন কুসংস্কার তৈরী হয় কিংবা কারা এর শিকার, সেটা উন্মোচন করে দিয়েছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। প্রেম ভালোবাসাও জীবনের অনুসঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছে সফলভাবে।

![]() ২১ শে এপ্রিল, ২০১৬ রাত ১১:৩১

২১ শে এপ্রিল, ২০১৬ রাত ১১:৩১

সাফি উল্লাহ্ বলেছেন: আপনার ভিন্ন মতামত থাকার জন্যে ধন্যবাদ।

একটি রচনা বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে দেখা যেতেই পারে।

এবং এটাই লেখকের সার্থকতা।

©somewhere in net ltd.

১| ১৯ শে এপ্রিল, ২০১৬ রাত ১১:৪২

১৯ শে এপ্রিল, ২০১৬ রাত ১১:৪২

আশরাফুল ইসলাম মাসুম বলেছেন: ধন্যবাদ!উপন্যাসটি আমিও পড়েছি!তবে সত্যি কথা হলো খুব বেশি ভালো লাগেনি!ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নির্বাচন ঠিক আছে কিন্তুু ওসমান অর্থাৎ কেন্দ্রীয় চরিত্রটি অতিরিক্ত বিরক্তিকর হয়েছে!উপন্যাসটির বর্ণনা অকারণে প্রলম্বিত করা হয়েছে!