| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

এক

'সংস্কৃতি' শব্দটি মনে পড়লে আমাদের অনেকের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা মনে আসে। অনেকে আবার ভাবেন যে ব্যাপারটা মনে হয় নাচ-গান-নাটক-কবিতা এসবের মধ্যে সীমিত। অর্থের দিক থেকে 'সংস্কৃতি' ব্যাপক পরিসরে কথা বলে। বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধানের হিসাবে যেসব কাজকর্ম, আচার- অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্য দিয়ে একটা জাতি বা গোষ্ঠীর পরিচয় ফুটে ওঠে তার সবই 'সংস্কৃতি'র অংশ।

'সংস্কৃতি'কে অনেক সময় 'কৃষ্টি' বা 'culture' শব্দ দিয়েও প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ, 'সংস্কৃতি' হলো একটি জাতিগোষ্ঠীর আচার-বিচার-ব্যবস্থা-বিশ্বাস ও জীবনযাপনের প্রকাশিত রূপ। অন্যদিকে, 'রাষ্ট্রের অবস্থান মানুষের মনে ও বিশ্বাসে। জনগণ যদি সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তবে কোন যুক্তি-তর্ক তা ফিরিয়ে আনতে পারে না।' রাষ্ট্রকে জনগণ তাদের কিছু স্বাধীনতা (যেমন, নির্বিচারে গুম/ খুন/ লুটতরাজ/ অন্যের ক্ষতি ইত্যাদি করার স্বাধীনতা) সমর্পণ করে যেন রাষ্ট্র তাদের নাগরিক অধিকারের (যেমন, জান-মালের নিরাপত্তা, বাক স্বাধীনতা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা ইত্যাদি) নিশ্চয়তা দেয়। সরকার যদি তা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সেই সরকারে বিরোধিতা করা বা তার বিরুদ্ধে বিপ্লব করা জনগণের অধিকার।

আগেকার দিনে রাজারা মনে করতেন বা প্রচার করতেন যে তাদের শাসন করার বৈধতা ঐশ্বরিক এবং বংশানুক্রমিক। ইংরেজি ১৮ শতকের শেষ দুই/তিন দশকে জনগণের অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে ব্যাপক জন-অসন্তোষ তৈরি হয়। দুটি মহাবিপ্লব ঘটে দুই মহাদেশে। এর একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৬-১৭৮৯) এবং অপরটি ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৮-১৭৯৯)। এই দুই অভ্যুত্থানের অনুপ্রেরণা ছিলেন জন লক (John Locke, ১৬৩২-১৭০৪), রুশো (Jean-Jacques Rousseau, ১৭১২-১৭৭৮), ভলতেয়ার (Voltaire, ১৬৯৪-১৭৭৮), জেফারসন (Thomas Jefferson, ১৭৪৩-১৮২৬), আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন (Alexander Hamilton, ১৭৫৭-১৮০৪) প্রমুখদের লেখনী ও মতবাদ।

উল্লেখিত চিন্তাবিদ এবং অভ্যুত্থানকারীরা দুটি মৌলিক বিষয়কে তাদের চিন্তার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এর একটি মানুষের 'প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার' (natural rights), এবং অপরটি 'জনতার সার্বভৌমত্ব' (popular sovereignty)। 'জনতার সার্বভৌমত্ব' বলতে এটা বোঝায় যে সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এর নিয়ম কানুন জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে, 'প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার' হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং অপরিবর্তনীয় (natural and inalienable)। ফরাসী বিপ্লবীদের ভাষায়, এটি ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা, মালিকানা, নিরাপত্তা ও নিপীড়ন প্রতিরোধে কাজ করে । এটি আইন ও বিচার ব্যবস্থায় সমতার স্বীকৃতি দেয় এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ/পৃথকীকরণকে নিশ্চিত করে।

অপরদিকে, মার্কিন স্বাধীনতাকামীরা মনে করতেন, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, সব মানুষ সমানভাবে সৃষ্ট । সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় কিছু অধিকার দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখের অনুসন্ধান । সরকার জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনগণের সম্মতিক্রমে শাসনের ন্যায্যতা পায় । এই সংগ্রামী ও মুক্তিকামী জনতার চিন্তার প্রতিফলন পাওয়া যায় তাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে (Declaration of Independence, July 4, 1776)। প্রায় একই ভাবে ফরাসী বিপ্লবীরা প্রকাশ করেন 'গণ মানুষের অধিকারে ঘোষণাপত্র' (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 1789)। এতে তারা ১৭ দফার ঘোষণা দেন। ঘোষণাপত্রের শুরুতে তারা বলেন, ফরাসী জনপ্রতিনিধিরা একটি জাতীয় পরিষদ গঠন করেছেন। এর মাধ্যমে তারা সরকারের অজ্ঞতা, অবহেলা বা মানবাধিকারের অবমাননা এবং দুর্নীতির ফলে জনজীবনে সীমাহীন দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে গণ মানুষের অধিকার ঘোষণা করছেন। মানুষের এই অধিকার প্রকৃতি-প্রদত্ত, অপরিহার্য এবং অপরিবর্তনীয় (natural, imprescriptible, and inalienable rights)। এই ঘোষণা এই পরিষদের সদস্যদের মনে সদাজাগ্রত থাকা প্রয়োজন যেন তারা সবসময় তাদের অধিকার এবং কর্তব্যের প্রতি মনোযোগী থাকেন। এতে করে যেন সব সময় আইন প্রণয়ন এবং সরকারের নির্বাহী ক্ষমতার পর্যালোচনা করা যায় । এর ফলে রাজনৈতিক/ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর জনগণের আস্থা বাড়বে। এছাড়া, ভবিষ্যতে জনগণের দাবি-দাওয়া এবং সংবিধানের রক্ষণাবেক্ষণ নীতিগতভাবে পরিচালিত হবে যেন তার ফলে নাগরিকদের শান্তিময় জীবনযাপনের অধিকার সংরক্ষিত হয়।

ফরাসী বিপ্লবের এই ১৭-দফা আধুনিক ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার এক অবিস্মরণীয় দলিল। এই দফাগুলো হলো:

I. মানুষ জন্মগতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন, এবং সব সময় সমঅধিকারের দাবিদার । শুধুমাত্র পাবলিক ইউটিলিটি গ্রহনের ক্ষেত্রে পার্থক্য হতে পারে।

II. সব রাজনৈতিক কাজের উদ্দেশ্য হবে জনগণের প্রকৃতি-প্রদত্ত এবং অপরিহার্য

অধিকারসমুহের সংরক্ষণ । এই অধিকারগুলো হলো স্বাধীনতা, জান-মালের নিরাপত্তা, এবং নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা।

III. জনগণই সকল সার্বভৌমত্বের উৎস। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি জনগণের প্রতিনিধিত্ব না করে তবে সে বা তারা কখনো কোনো ধরনের কর্তৃত্বের অধিকারী নন ।

IV রাজনৈতিক স্বাধীনতা হচ্ছে অন্যকে আঘাত বা অন্যের ক্ষতি না করে সবকিছু করার অধিকার। প্রতিটি মানুষের প্রকৃতি-প্রদত্ত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সব মানুষকে প্রয়োজনীয় কিছু সীমারেখার মধ্যে থাকতে হবে। এবং এই সীমা শুধুমাত্র আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

V. শুধুমাত্র সমাজের জন্য ক্ষতিকর কাজ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা উচিত। যে কাজ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ নয় তা করতে কাউকে যেমন বাধা দেওয়া যাবে না তেমনি তা করতে কাউকে বাধ্য করাও যাবে না।

VI.আইন হচ্ছে জনগণের সার্বিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। সকল নাগরিকের অধিকার আছে

এটি গঠনে ব্যক্তিগতভাবে বা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অংশ নেয়ার। আইনের মাধ্যমে শাস্তি বা আইনের দ্বারা সুরক্ষিত থাকার অধিকার সকলের জন্য সমান হবে। যোগ্যতা ও মেধার পার্থক্য ছাড়া আইনের চোখে সব জায়গার সব নাগরিক সমানভাবে তাদের নিজ নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী সম্মান পাবেন এবং চাকরি বা কর্মসংস্থানের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

VII. মামলা এবং আইনসিদ্ধ উপায় ছাড়া কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত, গ্রেফতার বা বন্দী করা যাবে না। এর বাইরে যেকোন ব্যক্তির দেয়া কোন আদেশ বা অনুরোধ প্রচার করা, কার্যকর করা বা কার্যকর করতে সহায়তা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

VIII. আইন শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় শাস্তির বিধান করবে, বাড়াবাড়ি করবে না। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগে পাশকৃত এবং প্রবর্তিত আইন অনুযায়ী এই শাস্তি হবে, আইনতভাবে তা প্রবর্তিত না হলে কেউ শাস্তি ভোগ করবে না।

IX. দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব মানুষই নির্দোষ, তবে গ্রেফতার অপরিহার্য হলে বন্দীর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন সব কঠোরতা আইনগতভাবে ও যথাযথ উপায়ে দমন করতে হবে।

X. আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনশৃঙ্খলা (public order) ব্যাহত না করে ধর্মীয় বা অন্য কোন বিষয়ে নিজস্ব মতামত দিতে কাউকে যেন উদ্বিগ্ন হতে বা অস্বস্তিতে পড়তে না হয়। ।

XI. মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানবাধিকারের একটি অন্যতম দিক। প্রত্যেক নাগরিক যেন সেই অনুযায়ী, স্বাধীনভাবে কথা বলতে, লিখতে এবং তা মুদ্রণ বা লিখিত আকারে প্রকাশ করতে পারেন। একইভাবে, কোন নাগরিক এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করলে তার জন্য তিনি আইনের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন ।

XII. জনগণের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য সামরিক বাহিনী দরকার। এই বাহিনী কোন উচ্চপদস্থ বা অন্য কারও ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য নয় বরং সব নাগরিকের কল্যাণের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত ।

XIII. রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনের খরচের জন্য সবার সাধারণ অবদান অপরিহার্য। এটি সব নাগরিকের মধ্যে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমানভাবে ভাগ হওয়া উচিত।

XIV. রাষ্ট্রীয় খরচে নিজেদের অবদান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সমস্ত নাগরিকের রয়েছে। এটি তারা ব্যক্তিগতভাবে বা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে করতে পারেন। ট্যাক্স বা কর প্রদান অবাধ করার জন্য করের অনুপাত, মূল্যায়ন, সংগ্রহের পদ্ধতি, করের সময়কাল ঠিক করা এবং তাদের দেয়া কর কী কাজে ব্যবহার করা হয় তা জানা এবং সে সম্পর্কে মতামত দেয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে ।

XV. প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাজের হিসাব চাওয়ার অধিকার জনগণ/ সমাজের রয়েছে।

XVI. যে সমাজে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই এবং ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিভাজন (separation of powers) নেই, বাস্তবিক অর্থে সেই সমাজের কোনো সংবিধান নেই।

XVII. বিষয়-সম্পত্তির উপর অধিকার মানুষের একটি অলঙ্ঘনীয় এবং পবিত্র অধিকার। তাই বৃহত্তর রাষ্ট্রীয়/ জনগণের কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন কারণে কারও এই অধিকার কেড়ে নেয়া যাবে না। জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে কেবল তা করা যেতে পারে। এমন সব বিষয়ে আইনগতভাবে ও সুস্পষ্ট উপায়ে মালিককে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যেন কোনভাবেই তিনি বঞ্চিত না হন ।

এই ঘোষণাপত্রের ১৬তম দফা খেয়াল করলে আমরা বুঝতে পারি যে ন্যায় বা আইনের শাসন এবং ক্ষমতার বিভাজন/ বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতিত গণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার যেকোন উপায় ব্যর্থ । বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার বিপ্লব, জুলাই গণহত্যা এবং আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ফরাসী বিপ্লবীদের দূরদৃষ্টি আবারও প্রমাণিত হলো । তবে ফরাসী বিপ্লবীরা ১৭৮৯ সালে যে বোধ অর্জন করেছিলেন সেখানে পৌঁছতে আমাদের আড়াইশ' বছর বেশি লাগলো।

দুই

বর্তমানে (২০২৪-২৫ সালে) আমরা যেখানে আছি তা কেবল বুদ্ধি বা বোধের জায়গায়। বাস্তবে আমরা ফরাসী জনগণের মতো সফল হতে পারব কিনা তা এ মুহূর্তে অজানা। তবে প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ এবং জনতার যে ঐক্য তা এক অমূল্য সম্পদ। এই ঐক্য আমরা বাংলাদেশীরা প্রথমবার অর্জন করেছিলাম ১৯৭১ সালে কিন্তু নানা কারণে সেই ঐক্য রাষ্ট্র বা নাগরিকদের কল্যাণে আসেনি। তবে এটা উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এবং ১৯৭৫-৭৬ সালের উত্তাল দিনগুলোতে বেশ কিছু মানুষ তৎকালীন সরকারগুলোকে জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ের কোন সরকার জাতীয় ঐক্যমত্যের সরকার গঠন করেননি।

এখানে জাতীয় ঐক্যমত্যের বিষয়টা কেন আসছে? কোন দেশ বা এর জনগণের উন্নয়নের জন্য জাতীয় ঐক্যমত্য এক অবধারিত প্রয়োজন। বর্তমান বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় স্বার্থেও একে অন্যের থেকে আলাদা। দেশ বা জনগণের কল্যাণে তাদের মনে কোন এক ও অভিন্ন লক্ষ্য নেই। লক্ষ্যনীয় যে গত ৫৩ বছরে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের কাছে অন্য কোন দেশের দালাল হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। 'বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশই প্রথম' এরকম কোন কথা এসব দলের কাছ থেকে আসেনি।

ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকালে চোখের সামনে কেবল (ব্যতিক্রম বাদে) ভেসে ওঠে সীমাহীন লুটপাট আর বিরামহীন দুর্নীতির ছবি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এসব দুর্নীতি বা লুটপাট ঘটেছে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের গভীর যোগসাজসে। গত দেড় দশকে অবস্থা এতটা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে যে সরকার আর রাজনীতিকদের ছত্রছায়ায় হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই প্রথম নজির যে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী সমেত প্রাক্তন পুলিশ প্রধান, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান নির্বাহী, জাতীয় মসজিদের প্রধান ইমাম, অজস্র মন্ত্রী/এমপি এবং আরও অনেক প্রধান প্রধান মানুষ রাতারাতি দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। এমনকি উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ের মানুষও বাদ যায়নি। এটাকে বলা যেতে পারে, সহস্রাব্দের সর্বনিকৃষ্ট মহাপলায়ন। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগের একাধিক কর্তাব্যক্তির নাম দেখা গেছে খবরে যারা হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা পাচার করেছেন। এমনকি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পিয়ন/ আর্দালীরাও পিছিয়ে নেই। তারাও শত বা হাজার কোটি টাকা আয়, উপার্জন বা পাচার করেছেন। এ যেন এক লুটপাটের মহোৎসব! এই যদি হয় একটি দেশ্যের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের আচরণ তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, জনগণ তাহলে কেমন আছেন? তারা কাকে বলতে পারছেন তাদের কষ্টের কথা?

রাজনীতি এবং আমলানীতির চক্করে দেশটা কলুর বলদের মতো ঘুরছে আর ঘুরছে। দেশ্যের জনগণ যেন 'জন্ম থেকে জ্বলছি' অবস্থায় আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাদে বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনায় আসা প্রত্যেক সরকার তাদের সরকারের মেয়াদ চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করেছে । সুষ্ঠ স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে দায়িত্ব হস্তান্তরের সভ্য প্রক্রিয়ায় আমরা এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। অন্যদিকে, আমলানীতি আসমানের এমন এক স্তরে উন্নীত হয়েছে যে 'মহিমান্বিত' আমলাগণ আর সাধারণ জনতার কাতারে নেই। অনেক জায়গায় তাদের সই/স্বাক্ষর পেতে গেলেও সই-এর সংখ্যার হিসাবে টাকা দিতে হয়। নিম্ন-পদস্থরা কোন উচ্চ-পদস্থের আগমনে খরচ করে ফেলেন লক্ষ/কোটি । ঘুষের প্রবাহ অবিচল রাখতে কিস্তিতে ঘুষ নেয়ার পদ্ধতিও চালু হয়েছে।

রাজনীতি এবং আমলানীতির যৌথ প্রযোজনায় জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দায়হীনতা ও দায়মুক্তি। কোন সরকারই প্রাইমারী স্কুল/ হাসপাতালে গেলে দেখা যায় যে শিক্ষক/ স্বাস্থ্যকর্মী তাদের কাজে আরেক জনকে নিয়োগ দিয়ে নিজেরা অন্য কাজ বা ব্যবসা করছেন। মাস শেষে তাদের বেতন থেকে কিছু টাকা তাদের নিয়োগকৃত লোকাটাকে দিয়ে তারা সারা মাস, বছর বা সমস্ত জীবন নির্বিঘ্নে ঘুমাচ্ছেন। হাসপাতালে দেখা যায় যে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, পরীক্ষানিরীক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই । মন্ত্রণালয়ে গেলে দেখা যাবে যে প্রয়োজনীয় সবকিছু কেনা হয়েছে বা হচ্ছে কিন্তু বাস্তব দুনিয়ার কোথাও তা নেই। অবস্থাটা শুধু শিক্ষা বা স্বাস্থ্যখাতে এমন নয়, এমন কোন খাত নেই যেখানে রাষ্ট্রের অর্থ তছরুপ হচ্ছে না! হ্যামিলনের বাঁশীওয়ালার বাঁশির মতো কোন এক অজানা বাঁশীর সুরে অজস্র অজানা পথ পাড়ি দিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের টাকা সব পায়ে পায়ে পিল পিল করে নাজানা গন্তব্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

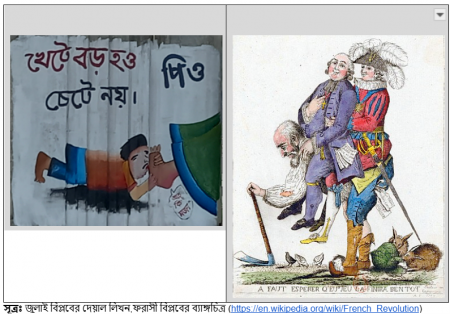

এখন যদি আমরা ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবকালীন বাংলাদেশ এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসী আন্দোলনের সময়কার ফ্রান্সের দিকে তাকাই তাহলে রাজনৈতিক, অর্থনীতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক মিল দেখতে পাব। ফরাসী বিপ্লবের কালে সমস্ত ইউরোপ জুড়ে (কম বেশি) রাষ্ট্র তার নাগরিকদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছিলো। রাষ্ট্রের এই তিন শ্রেণির মধ্যে প্রথম ছিলেন শাসক ও যাজক সম্প্রদায়। দ্বিতীয়, অভিজাত শ্রেণি । এবং সবার শেষে অবস্থান জনগণের। সে সময় ফ্রান্সে অর্থনৈতিক মন্দা, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করেছিলো। রাষ্ট্রের প্রধান দুই স্তম্ভ (যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাত শ্রেণি) তৃতীয় স্তম্ভের উপর এতটাই চড়ে বসেছিল যে এই দুই শ্রেণির জুলুমের কারণে নিচের ব্যাঙ্গচিত্রটি তৈরি হয়। বর্তমানের জুলাই বিপ্লবের সাথে ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবকে মিলালে বোঝা যায় যে বংলাদেশের জন্যও সাধারণ জনগণের স্থান হয়েছে তৃতীয় শ্রেণিতে। অন্যদিকে, রাজনীতিবিদ/এমপি-মন্ত্রী এবং আমলা/অভিজাত শ্রেণি (যেমন সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ইত্যাদি) জনতার কাঁধে সওয়ার হয়ে লুটপাটের মহোৎসব চালিয়েছে।

জুলাই বিপ্লব কালীন সময়ে বিভিন্ন দেয়াল লিখন ও ব্যাঙ্গচিত্র তৈরি হয়। ফরাসী বিপ্লবের ব্যাঙ্গচিত্রটির পাশে জুলাই বিপ্লবের যে ব্যাঙ্গচিত্রটি দেয়া হয়েছে এখানে তা একটু ভিন্ন ধরনের । তবে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ব্যাঙ্গচিত্রটির মধ্য দিয়ে বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশে যে তোষণের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার প্রকাশ ঘটেছে। যার মূলকথাঃ বড় হতে চাইলে তুমি পরিশ্রম করে তা হও - হীন কিছু করে তা হওয়ার চেষ্টা করো না। এই দেয়াল লিখনটিতে আরেকটি লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে যে অপকর্মগুলোকে একজন বিশেষ মানুষ বৈধতা দিচ্ছে । ব্যাপারটা কেবল বিগত ১৫ বা ১৭ বছরের নয়, এটা স্বাধীনতার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সরকারের সময় হয়ে আসছে। এদেশে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটা একটা বড় বাধা।

তিন

এখন আমরা যদি আবার ফিরে যায় 'সংস্কৃতি'র কথায় তাহলে দেখি যে মানুষের সংস্কৃতির দুই ধরনের উপাদান রয়েছে। এর একটি বস্তুগত (material) এবং অপরটি অ-বস্তুগত (non-material)। সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানগুলোর মধ্যে আছে পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা ইত্যাদি। এগুলো সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। অন্যদিকে, অবস্তুগত উপাদানগুলো কমবেশি অদৃশ্য। যেমন, মানুষের মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি। সংস্কৃতির এই দুই ধরনের উপাদান একে অন্যের সাথে আঙ্গাআঙ্গিভাবে জড়িত।

অন্যভাবে, সংস্কৃতি হলো সবার অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া মূল্যবোধ(আদর্শ)। মূল্যবোধ তৈরি হয় বিশ্বাস দিয়ে। আর বিশ্বাস মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা পায় সামাজিক নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে। সামাজিক নিয়ম-কানুন মানুষ শেখে অন্যকে দেখে এবং ভাষা ব্যবহারের দ্বারা । শিল্প ও নিদর্শন, জনগণের সম্মিলিত সম্মতি এবং বংশ পরম্পরা এ ক্ষেত্রে অবদান রাখে। কোন একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশিত এবং কোন ক্ষেত্রে তা প্রত্যাশিত নয় এ বিষয়গুলো মানুষ তার সংস্কৃতি থেকে শিখে নেয় । একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মানুষজন এই প্রত্যাশাগুলি তৈরি করে এবং সে অনুযায়ী আচরণ করে । অর্থাৎ, কোন একটি সংস্কৃতি প্রতিনিধিত্ব করে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, বিশ্বাস, নিয়ম, ভাষা, প্রতীক এবং ক্রিয়াকর্মের । অন্যদিকে, সমাজ প্রতিনিধিত্ব করে একই সংস্কৃতির জনগোষ্ঠীর । সমাজ বা সংস্কৃতির কোনটিই অন্যটিকে ছাড়া থাকতে পারে না। যেমন, বাংলাদেশের অনেক জায়গার অনেক মানুষ মনে করেন যে কর্তব্যরত অফিসার যদি টাকা নিয়ে থাকেন তাহলে কাজ হবে ! তাই অধিকাংশ মানুষ তাদের কাজ করার জন্য প্রথম থেকেই ঘুষ দিতে প্রস্তুত থাকেন। অল্প কিছু মানুষ আবার ভাবেন, দেখি যদি টাকা ছাড়া কাজটা হয় ! অর্থাৎ, এ ধরনের পরিস্থিতিতে এই আচরণ করার নিয়ম বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

এবার অন্য আরেকটা উদাহরণ নিয়ে কথা বলা যাক। ধরাযাক, কোন এক গ্রামে প্রায়ই চুরি হয় । চোরের যন্ত্রণায় মানুষজন অতিষ্ঠ। চোরের হাত থেকে বাঁচতে এলাকাবাসী ঠিক করল যে, একবার গরুচোর ধরতে পারলে তারা তার মজা দেখাবে। তারা রাত জেগে পাহারা দিতে লাগলো। কিছু দিনের মধ্যে ধরা পড়লো গরুচোর। অনেকে বললো, ওরে পুলিশে দাও। অনেকে আবার বললো, 'পুলিশে দিলে ছাড়া পাইয়া যাইব। হালার পুতেরে জন্মের মতো শিক্ষা দাও'! উত্তেজিত জনতা তাকে এলোপাতাড়ি মারতে থাকলো। মারতে মারতে চোরটা মরে গেলো।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে সামাজিকভাবে মানুষ পুলিশের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। কিন্তু আইন ও বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে রাষ্ট্র, সমাজ নয়। অন্যভাবে বললে, সমাজের কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আছে রাষ্ট্রের । রাষ্ট্র তাই আইন তৈরি ও প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্মচারীরা কিভাবে তা প্রয়োগ করবেন তা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার-বিশ্বাস- ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই যে আমার বলছি, পুলিশের উপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না, সরকারি অফিসে ঘুষ ছাড়া কাজ হচ্ছে না এসব আমাদের সবার সম্মিলিত সম্মতির প্রতিফলন। যেসব পেশার মানুষের কথা এখানে বলা হলো তারা আমাদের কারো না কারো আত্মীয় বা বন্ধু। সময় সুযোগ বুঝে আমরা তাদের কাছ থেকে নিয়ম বহির্ভূত সুযোগ সুবিধা নিই বা নিতে চাই। ' ঘুষের টাকা ব্যবহার করবো না' এ কথা আমরা এখনো বলিষ্ঠ গলায় বলতে পারি নি - এটা আমাদের জাতীয় ব্যর্থতা । জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর দুর্নীতি করে ধরা পড়া অনেকের সন্তান বিদেশ থেকে বিবৃতি দিচ্ছেন যে তাদের বাবা/মা-কে তারা পছন্দ করেন না। কিন্তু দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত যে কোটি কোটি টাকা তাদের বাবা-মারা বিদেশে পাচার করেছেন সেটা তারা আনন্দের সাথে ভোগ বা উপভোগ করছেন!

আজ পর্যন্ত এমন কোন খবর কোথাও আসেনি যে, স্বামী/স্ত্রীর ঘুষ বা দুর্নীতির টাকা স্ত্রী/স্বামী ব্যবহার করতে চায়নি। মা-বাবার দুর্নীতির সুফল সন্তান নিতে অস্বীকার করেছে। বরং এই সমাজে আমরা তার উল্টোটা দেখতে পাই। অর্থাৎ, কার কাছে কত টাকা আছে তা নিয়ে আমরা গর্ব করি কিন্তু কি উপায়ে এই টাকা আসলো তা ভুলে যাই। এ হলো আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের একটা উদাহরণ মাত্র। সমাজের অন্য ক্ষেত্রে যত অনাচার তাও আমাদের মূল্যবোধের ঘাটতির কারণে ঘটছে। এক বা একাধিক গণঅভ্যুত্থান মূল্যবোধের ঘাটতি পূরণ বা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। যদি তাই হতো তাহলে ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকারীরা পরবর্তী ২০/৩০ বছরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে দুর্নীতির খেলাঘর বানাতে পারত না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ২০২৩ সালের দুর্নীতির ধারণা সূচক অনুযায়ী, ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৪৯তম দেশ। গড় হিসাবে, ১৯৯৬ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে দুর্নীতির র্যাঙ্ক ছিল ১৩৬.৪২ । এটা অনেকটা বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার মতো; যে দেশের র্যাঙ্ক যত বেশি সে দেশ ততো বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত।

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি থেকে মুক্তি মিলবে কিভাবে? দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে গণঅভ্যুত্থানের সুফল গণমানুষের কাছে গিয়ে পৌছবে না, বৈষম্য থেকেও মুক্তি মিলবে না।

চার

দুর্নীতি যেমন বাঙালী সংস্কৃতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে একইভাবে ধর্মীয় উন্মাদনা এবং ব্যক্তিপূজাও বাঙালী জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। বাঙালী সংস্কৃতির এই তিন উপাদান দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশ ও জাতির সংস্কৃতিরও অন্যতম উপাদান হয়ে দাড়িয়েছে।

ধর্মীয় উন্মাদনা দক্ষিণ এশিয়ায় এত প্রবল যে অন্য ধর্মের নামাজ বা উপাসনার স্থান ভেঙ্গে ফেলা বা অপবিত্র করা, অন্য ধর্ম বা তার অনুসারীদের নিয়ে অবমাননাকর কথা বলা খুব সাধারণ ঘটনা। এমনকি একই ধর্মের মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের মত পার্থক্যের কারণে খুন/হত্যা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নির্বিচারে গুলী করার ঘটনাও প্রায় শোনা যায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যেহেতু ইসলাম ধর্মের অনুসারী এখানে তাই ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়ে ইসলামিক শিক্ষা কী সেটা উল্ল্যেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে।

“ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই; নিশ্চয় সত্য ও মিথ্যা সুস্পষ্টভাবে আলাদা।” (পবিত্র কোরান। ২ঃ২৫৬)। এখানে এটা উল্লেখ্য যে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) মদিনায় হিজরতের পর যখন কিছু নও মুসলিম তাদের খ্রিস্টান/ইহুদী সন্তানদের ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন।

"ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: "আল-আকাবার সকালে, যখন আল্লাহর রসূল (সঃ) পাহাড়ে ছিলেন, আমাকে বললেন: "আমার জন্য (কিছু নুড়ি) তুলে আনো।" তাই আমি তার জন্য কিছু নুড়ি তুলে নিলাম যেগুলো আকারে খেজুরের বিচি বা আঙুলের ডগার সমান ছিল। এবং যখন আমি সেগুলো তার হাতে রাখলাম, তখন তিনি বললেন: “ তোমরা ধর্মীয় ব্যাপারে চরমপন্থা অবলম্বন করা বা বাড়াবাড়ি করা থেকে সতর্ক থাক; কেননা তোমাদের পূর্বে যারা এসেছে তারা ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে এগুলোর মতো ধ্বংস হয়ে গেছে।" সুনান আন-নাসায়ী ৩০৫৭। বই ২৪, হাদিস ৪৪০।

অন্যদিকে, ব্যক্তিপূজার আধিপত্যের প্রকাশ ঘটে 'বড় সাব জো বোলেগা ওই হোগা' জাতীয় কথার মধ্য দিয়ে। আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলি তা আসলে ব্যক্তিপূজার বিরোধী। যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের একটা মতামত ও তা প্রকাশের অধিকার আছে। 'বড় সাব' কিছু বলে থাকলে সেটা তার ব্যাপার। 'বড় সাব'-এর কথাকে যখন সবার কথা হিসাবে চলানো হয় তখন কেবল গণতন্ত্র নয় ন্যায়ের শাসনও বিপন্ন হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে বিভিন্ন পরিবারের প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং সমস্ত মানুষের মতামত চুরির যে প্রবণতা তা 'বড় সাব জো বোলেগা ওই হোগা' সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। সাধারণ জনতা বহু বছর 'বড় সাব'-দের কথা মতো চলেছে, আর কত?

ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং ব্যক্তিপূজা ছাড়াও জনগণকে বিভিন্ন উপায়ে বিভক্ত করে রাখা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এটি ব্যবহার করে থাকে। এই অঞ্চলে বিভাজনের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস, জাতি-সত্ত্বার পার্থক্য। ভাষার পার্থক্যও যে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে বিভক্তির কারণ হতে পারে তা ১৯৫২ সালে টের পাওয়া গেছে। এসব ছাড়াও বর্তমান বাংলাদেশে বিগত বছরগুলোতে বিভাজনের আরও অনেক উপায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যেমন, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের যে সংবিধান তাতে বলা হচ্ছে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী (৩ঃ২৭) ।

এর বিপরীতে, বিগত সরকার সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি বিশেষ শ্রেণিতে পরিণত করে কেবল সংবিধানের অবমাননা নয় বরং একটি জাতিকে বিভাজিত রাখার পথ তৈরি করেছে। সারা দুনায়ায় আর কোথাও এর নজির নেই। বিগত সরকার (২০০৮- ২০২৪) ২০২৩ সালে কণ্ঠ ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে পাবলিক সার্ভিস (সংশোধন) বিল-২০২৩ পাস করে। এই বিল অনুসারে ফৌজদারি মামলায় সরকারি কর্মচারীদের গ্রেপ্তারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি বাধ্যতামূলক করা হয়। এটি সরকারি কর্মচারীদের একটি বিশেষ শ্রেণিতে পরিণত করে । একই সময়ে দেশের সাধারণ নাগরিকদের যথেষ্ট কারণ ছাড়াই গ্রেফতার, গুম, হত্যা এবং নানা ধরনের নিপীড়নের মধ্যে রাখা হয়। পাশাপশি, ভিন্ন রাজনৈতিক মত ও আদর্শও বিভাজনের অন্যতম নিয়ামক হয়ে দাড়ায়।

পাঁচ

যেকোন গণঅভ্যুত্থান একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের ব্যাপক গণ অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ । এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি; কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। কোন গণঅভ্যুত্থানের সময় এটা খেয়াল থাকে না যে 'এর পরে কী'? কারন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ একই আন্দোলনে শরীক হলেও তাদের অসন্তোষের কারণ বিভিন্ন হতে পারে। সাধারণত এই ধরনের আন্দোলনের শুরুতে একক কোন নেতা বা নেতৃত্ব থাকে না। পরবর্তীতে নেতৃত্ব কোন একটি গ্রুপ কিংবা এক বা একাধিক ব্যক্তির কাছে তা চলে যায়। অভ্যুত্থানগুলো একেক সমাজ বা রাষ্ট্রে একেক ভাবে শুরু হয়। কিন্তু এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে অভ্যুত্থানগুলো যেভাবেই শুরু হোক না কেন তার পিছনের কারণগুলো অভিন্ন। যেকোন গণঅভ্যুত্থানের প্রধান দুটি কারনের মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি এবং ভঙ্গুর অর্থনীতি । এই দুই কারনে সমাজে ও রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার ভেঙে পড়ে, বৈষম্য তৈরি হয়, জনজীবনে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়, আর তারা বিদ্রোহ বিপ্লবে নেমে পড়ে ।

অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে আন্দোলনকারীদের মাঝে ঐক্য ধরে রাখা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আন্দোলনকারীরা সকলে একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় একমত হলেও কিভাবে তা অর্জন করা যাবে সে বিষয়ে বিভিন্ন মতামত থাকে। একটা সফল গণঅভ্যুত্থানের পর সবার ঐক্যমতে আসাটা যেমন জরুরি তেমন কঠিন। যেসব বৈষম্য বা কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য মানুষ একদা আন্দোলন করেছিল সেসব কষ্ট থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় সে বিষয়েও মতৈক্য দরকার। এসব কারণে ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে গণ আন্দোলন শেষ হলেও স্থিতিশীলতা আসতে কয়েক বছর পর্যন্ত লেগে গেছে। প্রথম দুটি দেশ তাদের গণআন্দোলনের ফসল ভালোভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে। অন্যদিকে, রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অর্জিত হওয়া সমাজতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা ৭০ বছরে ব্যবধানে ভেঙে পড়েছিল। একইভাবে, বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বাধীনতাকামীদের স্বপ্ন অধরা থেকে গেছে। স্বাধীনতার সুফল না পাওয়ার কারণে স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পরে হলেও জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হলো। আর যেকোনো গণঅভ্যুত্থান হাজারও জীবনের বিনিময়ে ঘটে। অনেক মানুষের মৃত্যু যেমন ঘটে তার থেকে আরও অনেক বেশী মানুষ জীবন্মৃত হয়ে কষ্ট ভোগ করেন। এক একটি গণঅভ্যুত্থান তাই একে একটি মহাযুদ্ধের শামিল।

এখানে রুশ বিপ্লবের প্রায় ৭০ বছর পর সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পতন এবং স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পর বাংলাদেশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দিকে তাকালে যে দুটি অভিন্ন কারণ পাওয়া যায় তা হলো: দুর্নীতি এবং এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা। তার অর্থ এই যে দুর্নীতি-দমন এবং এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে জবাবদিহিতা-মুলক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন না হলে জুলাই বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

আবার যদি আমরা রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির কথায় ফিরে আসি তাহলে দেখতে পাই যে, রাষ্ট্র আইন তৈরি ও তা প্রয়োগ করে। অন্যদিকে, কিভাবে আইনের প্রয়োগ হবে তা নির্ভর করে মানুষের আচার-বিশ্বাস- ব্যবস্থার উপর। যেমন, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সাল থেকে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে বিয়ে করার জন্য আইনগত ন্যূনতম বয়স হলো ১৮ । আগে বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ছিল ১৬ বছর (বিয়ের বয়স আইন ১৯২৯)। সে হিসাবে, ২০১০ সালে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের আইনে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৬ বছর। এ বছর মাত্র ১% নারী ২০ বছর বয়েসের আগে বিয়ে করেন। অন্যদিকে, ২০১১ সালে বাংলাদেশের আইনে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ছিল ১৮ বছর এবং এ বছর ১৬ বছরের আগে বিয়ে হয়েছে ৫০% নারী/ শিশুর ।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে আইনে কোন কিছু থাকলেও সেটা বাস্তবায়নের জন্য আইন বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথেষ্ট নয়, এর জন্য দরকার জনসচেতনতা। কয়েক বছর আগে আমাদের একজন বিদেশী সহকর্মী আমদের উপর রাগ করেছিলেন যে আমারা তাকে কেন বলিনি যে বাংলাদেশে কোন ট্রাফিক আইন নেই! আমরা তাকে বলি যে, বাংলাদেশে খুব সুন্দর ট্রাফিক আইন আছে! সে তো অবাক, এই তোমাদের ট্রাফিক আইনের নমুনা! আমারা তাকে বোঝাতে পারিনি যে আইন আছে কিন্তু প্রয়োগ নেই। তার একই কথা, এটা কিভাবে সম্ভব যে আইন আছে কিন্তু প্রয়োগ নেই! তাহলে তো আসলে আইনই নেই!

জুলাই বিপ্লব একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে সবার সামনে হাজির করেছে। দেশের সব নাগরিকের উচিত সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বৈষম্য মুক্ত দেশ গড়তে আইনের শাসনের বিকল্প নেই। আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সব নাগরিকের অংশ গ্রহণ প্রয়োজন। এই লেখায় অনেকবার এটা বলা হয়েছে যে রাজনীতিবিদ এবং আমলারা কিভাবে একটা জাতিকে ব্যর্থ করে তুলেছেন। একইভাবে, এটাও বলা দরকার যে, আমরা যারা সাধারণ নাগরিক আমাদেরও দায় আছে।

আমরা অনেকে অনেক নিয়ম কানুন মেনে চলি। অনেকে অনেক ন্যায়পরায়ণ। অনেকে নামাজ কালাম করতে করতে কপালে অনেক দাগ ফেলে দিয়েছি। কিন্তু গোপনে গোপনে হয়ত করে চলেছি চাঁদাবাজি ! হয়ত সমাজে আমাদের আছে একটি পরিচ্ছন্ন চেহারা কিন্তু গোপন আঁতাত চলছে চাঁদাবাজদের সাথে ! সেই চাঁদাবাজির টাকায় সমাজ সেবাও চলছে দারুণ ! দৃশ্যমান স্বৈরাচার পালিয়েছে কিন্তু চাঁদাবাজি কি থেমেছে?

আবার অনেক সময় যখন শুনি, ৮/১০ লাখ টাকায় মেডিকেল/ ইঞ্জিনিয়ারিং/ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রশ্নপত্র কিনতে পাওয়া যাচ্ছে তখন আর মাথা ঠিক থাকে না। লাফ দিয়ে উঠি আমরা! আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এরকম একটা ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র চাই ! আবার যদি জানতে পারি ১০/২০ লাখ টাকা ঘুষ দিলে একটা চাকরি পাওয়া যাচ্ছে তখন জমিজমা বিক্রি করে হলেও চাকরিটা পেতে চাই বা প্রিয় কাউকে চাকরিটা নিয়ে দিতে চাই ! অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ দেয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকলেও আমরা অতি উৎসাহী হয়ে সামান্য সুবিধার জন্য ঘুষ দিই। যেমন, বেসরকারি হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে গেলাম। সেখানে আমাদের পিছনের সিরিয়ালটা সামনে আনতেও আমরা ঘুষ দিই। এ যেন আমাদের জনগণের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে ! কে কিভাবে নিয়মকানুন লঙ্ঘন করতে পারি আমরা সব সময় যেন সেই চেষ্টায় থাকি । যেন আইন লঙ্ঘন করার মধ্যেই প্রকাশ পায় মানুষের শক্তি, ক্ষমতা ও দম্ভ ! মনুষ্যত্বের পরিপন্থী এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের নিজেদের সংশোধন করতে হবে অতি সত্বর ।

আমারা যে যেখানে আছি সেখান থেকেই কিছু না কিছু করার আছে। আমরা সবাই জানি যে, যে কোন আচরণগত পরিবর্তন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এর জন্য অনেক সময় দরকার। কিন্তু বসে থাকলে কোন পরিবর্তনই সুফল বয়ে আনবে না।

কাঙ্ক্ষিত এই পরিবর্তন আনতে হলে জনসচেতনতার বিকল্প নেই। ১৯৯০ বা ১৯৮০ র দশকে যেমন খাবার স্যালাইন নিয়ে ব্রাক বা অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান জনসচেতনতা তৈরিতে কাজ করেছিল তেমনি অজস্র কাজ করার আছে। আমাদের দেশের প্রতিটি খাতেই এরকম অনেক কাজ করা প্রয়োজন। সারা দেশে যে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদের ভলেন্টারি কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। এছাড়া অনেক সাধারণ নাগরিক আছেন যারা সময় সুযোগ মতো ভলেন্টারি কাজ করতে চান। তাদের জন্য সুযোগ তৈরি করতে হবে। এসবের পাশাপাশি ভালো-কে ভালো মন্দ-কে মন্দ বলতে হবে। ভালো কাজকে উৎসাহিত এবং মন্দ-কে ভালো হওয়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

জুলাই বিপ্লবের হাত ধরে আসা এ সুযোগ যদি আমরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই তাহলে সব কিছু আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। সেই বৈষম্য ... সেই দুর্নীতি ... সেই অপ-শাসন ...।

তথ্যসূত্রঃ

১। State-formation after the cultural turn.

https://public.websites.umich.edu/~geostein/docs/Steinmetz 1999 State-Culture Introduction.pdf

২। The Enlightenment

https://shawlrms.weebly.com/uploads/5/0/6/1/50615235/the_enlightenment.pdf

৩। CULTURE AND THE STATE. David Lloyd and Paul Thomas. Routledge, 1998.

৪। The French Revolution: The Birth of European Popular Democracy? Rafe Blaufarb. The French Revolution: The Birth of European Popular Democracy? on JSTOR

৫। The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Click This Link.

৬। Declaration of Independence: A Transcription. Click This Link

৭। The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 1789. Click This Link

৮। CULTURAL INTERACTION. Herbert Arlt. CULTURE, CIVILIZATION AND HUMAN SOCIETY – Vol. II – Cultural Interaction - Herbert Arlt. Click This Link

৯। Cultural Interaction. Click This Link

![]() ০৯ ই এপ্রিল, ২০২৫ সকাল ১১:৩৭

০৯ ই এপ্রিল, ২০২৫ সকাল ১১:৩৭

আবু সিদ বলেছেন: অন্তত আপনি তো একটা মন্তব্য করলেন

![]() ০৯ ই এপ্রিল, ২০২৫ সকাল ১১:৪১

০৯ ই এপ্রিল, ২০২৫ সকাল ১১:৪১

আবু সিদ বলেছেন: ধন্যবাদ ।

©somewhere in net ltd.

১| ১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ১:২৮

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ১:২৮

রাজীব নুর বলেছেন: এমন এক পোস্ট লিখলেন কেউ পড়লো না, কেউ মন্তব্য করলো না।