| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

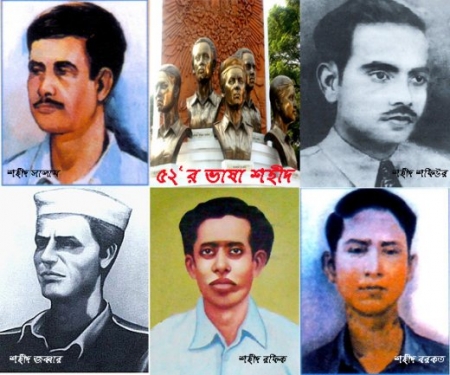

বাংলা ১৩৫৯ সালের ৮ ফাল্গুন। যা আজ ৬৪ বছর ধরে এ দেশ মাতৃকায় একুশে ফেব্রুয়ারি নামে ভাষা আন্দোলনের স্মরণদিবস হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্যের সাথে উদযাপিত হয়ে আসছে। ১৯৯৯ সাল থেকে এ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। মাতৃভাষা ব্যবহার এবং তার মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে। যথা তুরস্ক, বুলগেরিয়া, মধ্যএশিয়ার অঞ্চলসমূহ এবং ভারতের উত্তর প্রদেশে, কিন্তু ভাষার জন্য রক্তদান বা নিহত হওয়ার ঘটনা কেবল বাংলাদেশেই ঘটেছে। মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার দীপ্তশপথ নিয়ে বাংলার কিছু অকুতোভয় বীরসন্তান নিজেদের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে রচনা করে এক সূর্যস্নাত রক্তিম ইতিহাস। যা ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে আরও গভীরে নিয়ে গেছে। যাদের ত্যাগ ও কুরবানির বদৌলতে আমাদের এই অর্জন তাদের পরিচয়, মূল্যায়ন ও শহীদ পরিবারদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আমরা বরাবরই বেখবর। তাই ভাষা শহীদদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাদের পরিবারের বর্তমান অবস্থার সামান্য চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

শহীদ আব্দুস সালাম

ভাষা শহীদ আবদুস সালাম ১৯২৫ সালে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার লক্ষণপুর গ্রামে (পরবর্তীতে তার নামানুসারে গ্রামের নামকরণ করা হয় সালামনগর) জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মো. ফাজিল মিয়া, মাতা দৌলতুন্নেসা। ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে আব্দুস সালাম ছিলেন সবার বড়। তিনি দাগনভূঞার করিমউল্লাহপুর হাইস্কুলে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর কামাল আতাতুর্ক বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি হলেও পারিবারিক কারণে আর লেখাপড়া করতে পারেন নি। অতঃপর চাচাতো ভাই আবদুল হালিমের সহায়তায় ঢাকা চলে আসেন। ৮৫ দিলকুশাস্থ “ডাইরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ” এ চাকুরি নেন। ঢাকার নীলক্ষেত ব্যারাকের ৩৬বি নং কোয়ার্টারে বাস করতেন। শহীদ আব্দুস সালাম ২১শে ফেব্রুয়ারির বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে গুলীবিদ্ধ হন। তখন তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দেড়মাস পরে ৭ এপ্রিল সকাল ১১টায় তিনি মারা যান।

আবদুস সালামের পরিবার

ভাষা শহীদ আবদুস সালামের ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে ছোট ভাই আবদুল করিম এখনও বেঁচে আছেন।

ভাষা শহীদের ভাই হিসেবে তিনি তার অনুভুতি প্রকাশ করেন এভাবে- ভাষা শহীদ পরিবারের একজন সদস্য ও ভাষা শহীদ সালামের ছোট ভাই হতে পেরে আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু যে ভাষার জন্য আমি আমার ভাইকে হারালাম সে ভাষা যখন কেউ বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে তখন খুব কষ্ট পাই। সবার কাছে আমার অনুরোধ সবাই যেন বাংলা ভাষাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেন। সরকারী কোনো সহযোগিতা সম্পর্কে বলেন, আমরা প্রতিমাসে সামান্য একটা সরকারী অনুদান পাই। যা দিয়ে আমাদের কোনমতে সংসার চলে যায়। টাকার পরিমাণটা বাড়ানো হলে আরও ভালোভাবে জীবন চলতো।

বর্তমানে লক্ষণপুর গ্রামে শহীদ সালামের বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটি স্থানীয় সিলোনিয়া নদীর ভাঙনের কবলে পড়ে যাতায়াতের অনুপযোগী হয়ে আছে। বাড়ির চলাচলের রাস্তাটি খুবই সরু এবং ভঙুর। পরিবারের পক্ষ থেকে রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের দাবিও জানানো হয়। জেলা স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে ভাষাশহীদ সালামের স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁর গ্রামের বাড়ি সংলগ্ন স্থানে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভাষাশহীদ সালাম স্মৃতি গ্রন্থাগার ও জাদুঘর নির্মাণ করা হলেও সেখানে কোনো লোক সমাগম ঘটে না। প্রতিবছর ২১ শে ফেব্রুয়ারি এলে জেলা প্রশাসন ও সামাজিক সংগঠনগুলো দায়সারা গোছের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে। এ ছাড়া গ্রন্থাগারটি সবসময় তালাবদ্ধ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সিলোনিয়া নদী। নদীর ভাঙনে বর্তমানে গ্রন্থাগারটি হুমকির সম্মুখীন। অপরদিকে ফেনী শহরের মিজান রোডের মাথায় জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ভাষাশহীদ সালামের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হলেও সেখানে সালামের নামে কোনো গ্রন্থকেন্দ্র জাদুঘর না করে ভবনটিকে বাৎসরিকভাবে বিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

শহীদ আব্দুল জব্বার

শহীদ আব্দুল জব্বার ১৯১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাঁচুয়া গ্রামে। তার পিতার নাম- মো. হাসেম আলী শেখ, মাতার নাম- সাফিয়া খাতুন। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে বেশি দিন লেখাপড়া করতে পারেনি। তাই বাবার সাথে কৃষি কাজে সহযোগিতা করতে লাগলেন। ১৫/১৬ বছর বয়সে তিনি খেয়ালের বশবর্তী হয়ে সকলের অজান্তে একদিন গৃহত্যাগ করে ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ আসেন। সেখানে জাহাজ ঘাটে এক ইংরেজ সাহেবের সান্নিধ্য লাভ করেন। সাহেবের অনুগ্রহে একটি চাকরি লাভ করে বার্মায় গমন করেন। ১০/১২ বছর বার্মায় থাকার পরে তিনি দেশে চলে আসেন। দেশে এসে নিজ গ্রামে তিনি দৈনন্দিন জিনিসপত্রের ছোটখাট একটি দোকান দেন। এরপর তিনি আমেনা খাতুন নামে এক মেয়েকে বিবাহ করেন ও এক পুত্র সন্তানের পিতা হন। সন্তানের নাম রাখেন নুরুল ইসলাম বাদল। ৫সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে হৃদরোগজনিত কারণে অনেকটা বিনা চিকিৎসায় মারা যান আমেনা খাতুন।

আবদুল জব্বারের পুত্র জন্ম হওয়ার কিছুকাল পরে তার শাশুড়ি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। শাশুড়িকে নিয়ে ১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্র্রুয়ারি তিনি ঢাকায় আসেন। হাসপাতালে রোগী ভর্তি করে আবদুল জব্বার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছাত্রদের আবাসস্থল (ছাত্র ব্যারাক) গফরগাঁও নিবাসী হুরমত আলীর রুমে (২০/৮) উঠেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হলে, কী হয়েছে দেখার জন্য তিনি রুম থেকে বের হয়ে আসেন। তখনই পুলিশ গুলি শুরু করে এবং জব্বার আহত হন। ছাত্ররা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জব্বারকে মৃত ঘোষণা করেন। তাকে যারা হাসপাতালে নিয়ে যান, তাদের মধ্যে ছিলেন ২০/৯ নম্বর কক্ষের সিরাজুল হক।

আবদুল জাব্বারের পরিবারের বর্তমান অবস্থা

ভাষাশহীদ আব্দুল জব্বারের স্মৃতি রক্ষার্থে সরকারিভাবে তাঁর নিজগ্রামের নাম পরিবর্তন করে জব্বারনগর করার সিদ্ধান্ত হলেও তা এখনও পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। জানা গেছে, ২০০৭ সালের ২৫ মার্চ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সভায় ভাষাশহীদ আব্দুল জব্বারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের লক্ষে তার গ্রামের নাম (জন্মস্থান) পাঁচুয়ার পরিবর্তে জব্বারনগর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ভাষাশহীদ আব্দুল জব্বারের পুত্র মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম বাদল জানান, গ্রামের নাম জব্বার নগর করা হলেও এখনও তার গেজেট হয়নি। ১৯৯৮ সালে ভাষাশহীদের পৈতৃক ভিটা সংলগ্ন স্থানে ভাষাশহীদের নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। দীর্ঘদিন পর বর্তমানে সেটি সরকারিকরণ হয়েছে। ২০০২ সালে উদ্যোগ নিয়ে ২০০৫ সালে ভাষাশহীদ জব্বারের বাড়িতে পূর্ণাঙ্গ শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়। সরকারিভাবে মহান শহীদ দিবস পালন করা হয় এখানে। ২০০৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে এলজিইডির তত্ত্বাবধানে ৬২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত ভাষাশহীদ আব্দুল জব্বার স্মৃতি জাদুঘর ও গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন, ড. হালিমা খাতুন, বেগম রওশন আরা বাচ্চু। লোকবলের অভাবে ভাষাশহীদ আব্দুল জব্বার স্মৃতি জাদুঘর ও গ্রন্থাগার এলাকাবাসীর চাহিদা মেটাতে পারছে না। লাইব্রেরিতে সকল পদে লোক নিয়োগ করা হয়নি। এ ব্যাপারে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এখানে লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন বলে কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন বলেও জানান।

রাজধানীর তেজকুনিপাড়ার ১৬৫/১/এ নম্বরের একটি জীর্ণশীর্ণ “শহীদ জব্বারের মায়ের বাড়ি” বাড়িতে থাকেন-শহীদ জব্বারের একমাত্র ছেলে নুরুল ইসলাম বাদল তার পরিবারসহ। শহীদ জব্বারের মা এবং তাঁর উত্তরসুরীদের মাথাগুজে থাকার জন্য ১৯৭৩ সালে সরকারি অনুদানে এটি নির্মিত হয়েছিল। বাড়ি নির্মাণে বরাদ্দ হয়েছিল ৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু মাত্র ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছিলো যেন তেন ভাবে। তবে নুরুল ইসলাম বাদল কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে তা তিনি জানেন না বলে জানিয়েছেন। গত ৪৩ বছরেও সরকারি উদ্যোগে বাড়িটির কোন সংস্কার হয়নি। বাদল সাহেব নিজ খরচে কিছু মেরামত করেছেন। এখন তিনি সেখানে বাড়ি করতে চাইলেও রাজউক ফ্লাইওভার নির্মাণের অজুহাত দিয়ে তার অনুমোদন দিচ্ছে না। বর্তমানে মাত্র ১০০০০ টাকার সামান্য সরকারি বরাদ্দে কোনো রকমে চলছে শহীদ জব্বারের পরিবার।

শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ

ভাষা শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ ১৯২৬ সালের ৩০ অক্টোবর মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় পারিল বলধারা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। রফিকউদ্দিনের পিতার নাম আবদুল লতিফ ও মাতার নাম রাফিজা খাতুন। তাঁর পিতা আবদুল লতিফ ছিলেন ব্যবসায়ী, কলকাতায় ব্যবসা করতেন।

রফিকউদ্দিনের শৈশবের পড়ালেখা শুরু কলকাতার ‘মিত্র ইনস্টিটিউটে’। এরপরে মানিকগঞ্জের ‘বায়রা স্কুলে’। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর রফিকউদ্দিনের পিতা ঢাকায় চলে আসেন। এখানে বাবুবাজারে আকমল খাঁ রোডে পারিল প্রিন্টিং প্রেস নামে ছাপাখানা চালু করেন। বায়রা স্কুল থেকে ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পাস করে রফিকউদ্দিন মানিকগঞ্জ ‘দেবেন্দ্রনাথ কলেজে’ বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হন। আই.কম. ক্লাস পর্যন্ত পড়লেও পরে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকায় এসেপিতার সঙ্গে প্রেস পরিচালনা করতে শুরু করেন। পরে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে (বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন। ১৯৫২ সালে তিনি জগন্নাথ কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন।

শহীদ রফিকের একই গ্রামের মেয়ে রাহেলা খাতুন পানুর সাথে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিয়ের শাড়ি-গহনা ও কসমেটিক্স নিয়ে সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই মহান ব্যক্তি যখন শুনতে পেলেন বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে মিছিল বের হবে তখন তিনি ছুটে যান এই মিছিলে। তৎকালীন সরকার কর্তৃক আরোপিত ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ১৯৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার সাথে তিনিও বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গণ ও মিছিলের পদভারে প্রকম্পিত পুরো রাজপথ। এ অবস্থা দেখে পাকিস্তান সরকার দিশেহারা হয়ে উঠে। ফলে নির্বিচারে ছাত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ শুরু হয়। একটি গুলি রফিকউদ্দিনের মাথায় বিদ্ধ হয়ে মাথার খুলি উড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মেডিকেল হোস্টেলের ১৭ নম্বর রুমের পূর্বদিকে তার লাশ পড়ে ছিল। ছয় সাত জন ধরাধরি করে তার লাশ এনাটমি হলের পেছনের বারান্দায় এনে রাখেন। তাদের মাঝে ডা. মোশাররফুর রহমান খান রফিকের গুলিতে ছিটকে পড়া মগজ হাতে করে নিয়ে যান। রাত তিনটায় সামরিক বাহিনীর প্রহরায় ঢাকার আজিমপুর গোরস্তানে শহীদ রফিকের লাশ দাফন করা হয়। তবে দুঃখজনকভাবে পরবর্তীতে তার কবর চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

শহীদ রফিকের বর্তমান স্মৃতি

বাংলাদেশ সরকারের অনুমতিক্রমে গত ২০০৮ সালের ১৫ মে ভাষা শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদের স্মৃতিকে চিরজাগ্রত রাখতে তাঁর জন্মস্থান সিংগাইর উপজেলার বলধারা ইউনিয়নের পারিল গ্রামের নাম পরিবর্তন করে রফিকনগর নামকরণ করা হয়েছে এবং সেখানে এক বিঘা জায়গার উপরে গড়ে উঠেছে শহীদ রফিক আহমদ গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর। জাদুঘরটি উদ্ভোধন করেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উদ্যোগ গ্রহণ করেন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন উপদেষ্টা আনোয়ারুল ইকবাল। একটি বেসরকারি সংস্থা শহীদ রফিক জাদুঘর স্থাপন করে ভাষাশহীদ রর্ফিকের নিজ বাসভবনে। রফিকের বেশকিছু দুর্লভ ছবি রয়েছে এখানে। এছাড়া বাংলা একাডেমি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে দেওয়া দশ হাজারের মতো বই রয়েছে এ জাদুঘরে।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের পরিবারকে সরকার থেকে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। যেহেতু শহীদ রফিক অবিবাহিত ছিলেন, তাই তাঁর মাকে এই সম্মানী ভাতা দেওয়া হতো। এখন মায়ের মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের রাষ্ট্রপ্রদত্ত এই সম্মানী ভাতা দেওয়া হয়।

শহীদ আবুল বরকত

আবুল বরকত ১৯২৭ সালের ১৬ জুন ভারতীয় উপমহাদেশের (অবিভক্ত) মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মৌলবী শামসুদ্দীন সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৯৪৫ সালে তালেবপুর হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশের পর তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশের পর ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সে ভর্তি হয়ে ১৯৫১ সালে অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। এরপরে তিনি একই বিভাগে মাস্টার্সে ভর্তি হন। ভালো ছাত্রের পাশাপাশি তিনি স্বভাব-চরিত্র ও ব্যবহারে ছিলেন অমায়িক। ২১শে ফেব্রুয়ারির দিন আবুল বরকত মেডিকেল কলেজের ১২ নম্বর শেডের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিক্ষুদ্ধ ছাত্র-জনতাকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ বুলেট এসে তার শরীরে বিদ্ধ হলো। তিনি বুলেটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। প্রথমে কেউ বুঝে উঠতে পারেনি, ততক্ষণে রক্তধারা ছুটে মাটি ভিজে যাচ্ছে। তলপেটে গুলি লেগেছিল তার। পরনের নীল হাফ শার্ট, খাকি প্যান্ট ও কাবুলী স্যান্ডেল রক্তে ভিজে যাচ্ছে। দুই তিন জন ছুটে এসে বরকতকে কাঁধে তুলে জরুরি বিভাগের দিকে যেতে থাকেন। বরকত তখন বলেছিলেন, “আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। হয়তো আর আমি বাঁচব না, পুরানা পল্টনে বিষ্ণু প্রিয়া ভবনে এ খবর পৌঁছে দিবেন।”

১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টার সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি ওয়ার্ডে মহান এই দেশপ্রেমিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেদিনই গভীর রাতে পুলিশের কড়া প্রহরায় শহীদ বরকতের লাশ আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। পরে বরকতের পারিবারিক খরচে তার কবর পাকা করা হয়।

শহীদ বরকতের স্মৃতিচারণ করে ভাষাসৈনিক ডক্টর এমাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘আমার চোখের সামনে সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবুল বরকতের মাথার মগজ মাটিতে আছড়ে পড়েছিল। ঠিক সেই জায়গাটিতেই গড়ে উঠেছে শহীদ মিনার। শহীদদের মধ্যে সেই একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।’

শহীদ আবুল বরকতের পরিবারের বর্তমান অবস্থা

শহীদ আবুল বরকতের ভাতিজা মো. আলাউদ্দিন বরকত জানান, বরকত শহীদ হওয়ার পর সম্পত্তি বিনিময় করে তাদের পরিবার চলে আসে ঢাকার গাজীপুরে। ১৯৬৮ সাল থেকেই ভারত থেকে তাদের পরিবারের সদস্যরা গাজীপুর সদর উপজেলার চান্দনা গ্রামে বসবাস করছেন। পার্শ্ববর্তী নলজানি গ্রামেই রয়েছে তার দাদি তথা শহীদ বরকতের মা হাসিনা বিবির কবর।

১৯৮১ সালে ওই সময়ের সরকার বরকত পরিবারকে গাজীপুরের নলজানী এলাকায় কিছু জমি প্রদান করেন। ওই জমিতে বর্তমানে বরকত পরিবার বসবাস করছেন। ২০০৬ সাল থেকে তাদের পরিবারকে সরকারিভাবে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট একটা টাকার পরিমাণ অনুদান দেয়া শুরু হলেও ভাষা শহীদ আবুল বরকতের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, প্রতিমাসের সরকারি অনুদানের টাকা প্রতিমাসে তারা পান না। এ টাকা পেতে তাদের সংশ্লিষ্ট অফিসে তাগাদা ও তদবির করতে হয়। আবুল বরকতের ভাতিজা আলাউদ্দিন বরকত জানান, টাকাটাই মুখ্য নয়। তাদের দরকার এখন ভাষা শহীদদের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি ও মর্যাদা দান।

গাজীপুর জেলার প্রাণকেন্দ্রে ২০০৭ সালে জেলা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে গাজীপুর স্টেডিয়ামকে ভাষা শহীদ বরকত স্মরণে শহীদ বরকত স্টেডিয়াম নামে রূপান্তর করা হয়। গাজীপুর সদর উপজেলার চান্দনা গ্রামে পারিবারিক উদ্যোগে ‘বরকত স্মৃতি স্মরণী’ নামের একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। তাদের পারিবারিক উদ্যোগে ‘ভাষা শহীদ স্মৃতি সংঘ’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে।

ভাষাশহীদ আবুল বরকতের জন্মভিটে হলো পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুরের বাবলা গ্রাম। লাল মাটি ও সবুজের সমারোহের এ গ্রামে পুরোনো আমলের একটা দোতলা ইটের বাড়ি। এ বাড়িতেই জন্মলাভ করেন বরকত। এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার সংস্কার হয়েছে বাড়িটি। এটি এখন ‘বরকত ভবন’ নামেই পরিচিত। এখন বরকতের পরিবারের কেউ অবশ্য থাকেন না এখানে। বরকত শহীদ হওয়ার পর সম্পত্তি বিনিময় করে তাদের পরিবার চলে আসে ঢাকার গাজীপুরে।

ভাষা শহীদ আবুল বরকতকে শ্রদ্ধা জানাতে ও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে ধারণ করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের দক্ষিণে ও পলাশী বাজারের পাশে ৩৩ শতাংশ জায়গার উপর একটি জাদুঘর নির্মাণ করা হয়। এর কাজ শেষ হয় ২০০৯

সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এর ৩ বছর পর বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান জাদুঘরটির উদ্বোধন করেন। ৬৮ লাখ ৫ হাজার ৩শ’ ১৫ টাকা ব্যয়ে ঢাকা জেলা পরিষদ জাদুঘরটির নির্মাণ করে।

আবুল বরকতের এক ভাতিজা আইন উদ্দিন বরকত জানান, শহীদ বরকতের ব্যবহৃত কাচ-পিরিচ, ঘড়ি, হাতে লেখা চিঠি, ভাষা আন্দোলনের ওপর ডকুমেন্টারি, একুশে পদক (মরনোত্তর) ও তার ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। ভবনের নিচ তলায় ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও ছবি রাখা হয়েছে। উপর তলায় একটি পাঠাগার করা হয়েছে। পাঠাগারে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর ৩ শতাধিক বই রাখা হয়েছে। বছরের অধিকাংশ সময়ই ওই জাদুঘরটি বন্ধ থাকে। শুধু ফেব্রুয়ারি মাস এলেই তার দরজা খোলা হয়।

শহীদ শফিউর রহমান

১৯১৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি শফিউর রহমান পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ থেকে তিনি আই.কম. পাশ করেন। অতঃপর চব্বিশ পরগণার সিভিল সাপ্লাই অফিসে কেরানির চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ অথবা ১৯৪৫ সালের ২৮ মে কলকাতার তমিজউদ্দিন আহম্মেদের মেয়ে আকিলা খাতুনের সঙ্গে শফিউর রহমান পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। আকিলা খাতুনের বয়স তখন ১২ বছর। পিতা মাহবুবুর রহমান দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢাকা আসেন। তিনি ঢাকাতে পাকিস্তান পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিসে সুপারিনটেনডেন্ট পদে চাকুরি নেন। শফিউর রহমানও তাঁর পিতার সঙ্গে ঢাকা আসেন। ঢাকায় এসে তিনি বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন এবং ঢাকা হাইকোর্টে হিসাবরক্ষণ শাখায় চাকরি গ্রহণ করেন।

শফিউর রহমানের পাঁচ ভাই ছিল। আসজাদুর রহমান নামে তাঁর এক ভাই সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি করতেন। ২১ ফেব্রুয়ারি শফিউর রহমান সকাল দশটায় অফিসে রওনা হন। সেদিন পাজামা, শার্ট, গেঞ্জি এবং কোট পরেছিলেন। পায়ে ছিল জুতা। সাইকেলে তিনি অফিসে যাতায়াত করতেন। সকাল সাড়ে দশটার দিকে নবাবপুর রোডে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিক্ষোভরত জনতার ওপর পুলিশ বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। শফিউর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। অস্ত্রোপচার সফল হয়নি। ঐ দিন সন্ধা সাতটায় হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অতি কষ্টে তাঁর লাশ হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা মেডিক্যাল কলেজে ঢুকে অনেক লাশ নিয়ে যায় এবং গুম করে ফেলে। সাহিত্যিক হাবিবুর রহমানের ছেলে মাহবুবুর রহমান (মিটফোর্ডের ছাত্র) এবং আরও কয়েকজন ছাত্র মিলে শফিউর রহমানের লাশ ঢাকা মেডিক্যালের স্টেরিলাইজ ডিপার্টম্যান্টে লুকিয়ে রেখেছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল শুক্রবার। শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার এই তিন দিন লাশ তারা লুকিয়ে রেখেছিল। ঢাকা হাইকোর্ট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাকারিক কামালউদ্দিন ঢাকার তৎকালীন এস.ডি.ও.-র নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ থেকে লাশ বের করে আনেন।

এস.ডি.ও প্রথমে অনুমতি দিতে চাননি। কারণ লাশ দেওয়া হলে ছাত্ররা লাশ নিয়ে মিছিল করবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি রাত বারোটায় আজিমপুর গোরস্থানে শফিউর রহমানের লাশ দাফন করা হয়। তাঁর গেঞ্জি ও পাজামা রক্তে এতো ভিজে গিয়েছিল যে, সেগুলি আজিমপুর কবরস্থানে মাটিতে পুতে ফেলা হয়েছিল। তার স্ত্রীর জমানো একশত টাকা দিয়ে কবরের জায়গা কেনা হয়েছিল। শফিউর রহমানের রক্তমাখা শার্ট, কোট, জুতা বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

শফিউর রহমানের পারিবারিক অবস্থা

শফিউর রহমানের এক মেয়ে এবং এক ছেলে। মেয়ে শাহনাজের বয়স তখন মাত্র তিন বছর। মেয়েকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় তিনি মেয়ের কথা স্মরণ করেন। আহত অবস্থায় তাঁর ডাক্তার ভাইকে তিনি বলেন, ‘আমার মেয়েকে দেখো। আমি বুঝতে পারছি আমি তার কাছে আর ফিরে যেতে পারব না।’ ছেলে শফিকুর রহমান তখন মায়ের পেটে। ১৯৫২ সালের মে মাসে সে জন্ম গ্রহণ করে। বর্তমানে মেয়ে বিবাহিতা। তার স্বামী আবু তাহের। ছেলে শফিকুর রহমান ব্যবসা করতেন। গত ২০১৪ সালের ১০ অক্টোবর মা ও একমাত্র কন্যা সন্তান সামরিনকে রেখে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে শফিকুর রহমানও চলে যান ¯স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিয়ে।

ভাষা শহীদ শফিউর রহমানের মৃত্যুর পর স্বামীর সরকারি পেনশন পেতেন তাঁর স্ত্রী আকিলা বেগম। ১৯৬৬ সালে পর্দানশীন দেখিয়ে যাতে ছবি ছাড়াই পেনশনের টাকা তুলতে পারেন সে ব্যবস্থা করে দেন তৎকালীণ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভিকারুন্নেসা নূন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও পেনশনের টাকা পাচ্ছিলেন শফিউরের স্ত্রী। পেনশনের বইয়ের পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাওয়ায় ছেলে শফিকুর রহমান নতুন বই তুলতে গেলে অজ্ঞাত কারণে নতুন বই আর দেয়া হয়নি। বরং মায়ের বই আনতে গেলে শহীদ সন্তানের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভাষা শহীদ শফিউর রহমানের পেনশনের নম্বর ছিল “পেনশন-এস-১০, ট্রেজারার-৭২। বর্তমানে আকিলা বেগমের আর্থিক অস্বচ্ছলতা না থাকলেও স্বামীর পেনশনের টাকার প্রতি আছে এক মোহ। কারণ ঐ কটা টাকার সাথেই যে জড়িয়ে আছে স্বামীর স্মৃতি! যে বাংলার জন্য স্বামীর আত্মত্যাগ, তা কি অর্র্জিত হয়েছে-এমন প্রশ্নের আকিলা বেগম বলেন,‘হয়নি’। যেভাবে বাংলাকে ‘বাংলিশ’ করে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে মনটা প্রচ- খারাপ হয়ে যায়। সবচেয়ে কষ্ট লাগে দেশের অভিজাত স্কুলগুলোতে যেভাবে বাংলাকে অবহেলা করা হচ্ছে অথচ সমাজ তথা সরকার নির্বীকার। টিভি চ্যানেল আর এফএম রেডিওগুলোর উপস্থাপনা দেখে শুনে বোঝা মুশকিল তারা বাংলা না কি ইংরেজি বলছে। বাংলার প্রতি অবহেলার কারণে বর্তমান প্রজন্ম থেকে কবি, সাহিত্যিক, উপন্যাসিক, গল্পকার, ছড়াকার খুব একটা জন্ম নিচ্ছে না। প্রবীণ যে সকল কবি সাহিত্যিক মারা যাচ্ছেন তাঁদের শূন্যস্থান পূরণ হচ্ছে না একই কারণে বলে জানান আকিলা বেগম।

ভাষা শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রত্যেকের নামে একটি করে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় সরকার। সে লক্ষে কয়েকজনের নামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হলেও এখন পর্যন্ত ভাষা শহীদ শফিউর রহমানের নামে কোন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়নি।

আক্ষেপের সুরে তাঁর ছেলে শফিকুর রহমান বলেছিলেন, বিষয়টি নিয়ে সরকারি মহলে যোগাযোগ করা হলেও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেছিলেন, “সরকারি কর্মকর্তাদের ভাবখানা এমন, যেন শহীদ পরিবারের সন্তানেরা লাল ফিতার ফাইল বগলে করে সরকারি অফিসে আর ভিক্ষার থালা হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরবে।”

লাইব্রেরি তো দূরের কথা। এক বছর ফেব্রুয়ারিতে আমি আমার এক সাংবাদিক বন্ধুকে নিয়ে একুশের বইমেলায় গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম বাংলা একাডেমি এবার শহীদ শফিউর রহমানের ওপর একটি বই বাজারে এনেছে। আশান্বিত হয়ে বাংলা একাডেমিতে খোঁজ করলে দায়িত্বপ্রাপ্তরা জানালেন, বই আসেনি। কবে আসবে তাও বলতে পারলেন না। ভাষা শহীদ-এর ওপর লেখা যদি অন্য কোন বই পাওয়া যায় কি না এ আশায় সারা মেলা ঘুরেও ৫২’র ভাষা আন্দোলনে শহীদের নিয়ে, তাঁদের পরিবার নিয়ে লেখা কোন বই আমরা দেখেনি। সবচেয়ে অবাক হতে হয়, স্টলের বিক্রেতারা এমন বই চেয়েছি শুনে যেন তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

বি.দ্র. বর্তমানে অনেকেই অজ্ঞতা বশতঃ ভাষা শহীদ শফিউরকে শফিক বলে থাকেন। মূলতঃ শফিক ভাষা শহীদ শফিউরের ছেলে।

শহীদ অহিউল্লাহ

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের তালিকায় একজন নয় বছরের নাবালক ছেলে রয়েছে, যার নাম হলো অহিউল্লাহ। তিনি ছিলেন জনাব হাবিবুর রহমানের ছেলে। হাবিবুর রহমান পেশায় একজন রাজমিস্ত্রী ছিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশ গুলীবর্ষণ করে। নবাবপুর রোডের খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ানো অহিউল্লাহর মাথায় সরাসরি গুলী আঘাত হানে। এতে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। ২৩শে ফেব্রুয়ারির ১৯৫২ তারিখের দৈনিক আজাদে অহিউল্লাহর শহীদ হওয়ার খবর ছাপানো হয়। পুলিশ তার লাশ গুম করে ফেলায় তার কবরের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

শহীদ আবদুল আউয়াল

আব্দুল আউয়াল পেশায় একজন রিক্সাচালক ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল ২৬ বৎসর। তিনি শহীদ হন ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যখন ছাত্র বিক্ষোভ চলছিল, তখন আবদুল আউয়ালও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তার পিতার নাম মোহাম্মদ হাশিম। শহীদ আউয়ালের ঢাকার ঠিকানা ছিল ১৯, হাফিজুল্লাহ রোড। শহীদ আউয়াল সম্পর্কে এর বেশি তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি।

©somewhere in net ltd.

১| ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ সকাল ১১:৩১

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ সকাল ১১:৩১

কিং কোবরা বলেছেন: ভাষা দিবসের শ্লোক

শ্লোক -১

বিশ্ব ভাষা দিবস আটই ফাল্গুণের স্মৃতি;

বাংলা ভাষায় সে বিজয় কীর্তি

আমার মাতৃ ভাষায় সে বিজয় কীর্তি

হাজার ভাষার মুক্তিকামী,

বাঙ্গালীদের অনুগামী,

সংগ্রামী হয়েছে বিশ্ব জাতি।

আজি সংগ্রামী হয়েছে বিশ্ব জাতি।

বাংলা ভাষার রহেনি বাকরুদ্ধু,

এই ফাল্গুণে বাঙ্গালী করেছে যুদ্ধ;

বিজয়ে এনেছি এই বিশ্ব খ্যাতি।

গাহিরে আজি এই শ্লোগান,

বাংলা ভাষার হল চির উত্থান,

দিবনা হতে তারি ক্ষতি।

মোরা দিবনা হতে তারি ক্ষতি।

কবি------

গোলাম মোস্তফা সরদার

phone: +8801753190554

https://www.facebook.com/poems.balanagar/timeline?ref=page_internal