| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

প্রথম বাংলা

প্রথম বাংলা

দুপেয়ের পরিচয়ে এসেছি মাটির ধামে, মানুষের রূপ পেতে হৃদয়ে কামনা করি রোজ। পরিচয় নেই কিছু আর, এর ভালো যদি খুজে পাই! এই আশাটাই মন সম্বোঝ।

ভাষার যুদ্ধ কবে থেকে আরম্ব হয়েছে? সেটি কি বায়ান্নসালে? না, এটি তার অনেক আগেই বাংলায় অঙ্কুরোদগম হয়েছে।

রাজ নৈতিক এবং ভৌগোলিক কারণে প্রাচীণ কাল থেকেই ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন ভাষার বিস্তার ঘটতে থাকে। যাদের মাঝে মুসরিম প্রধান উক্তর ভারতে প্রধান্য বিস্তার করতে থাকে উর্দু , যা একটি আরবী এবং ফারসী মিশ্রিত ইন্দো ইরানীয়ান ভাষা।

মধ্য এবং দক্ষীণ ভারতে বিস্তার লাভ করে হিন্দি এবং দেব নাগরী । ভাষার বিস্তারটা ঘটে মূলত ধর্মীয় বিবেচনায়। কিন্তু ভারতের পূর্বাঞ্চল মূলত এই দুটি ভাষার প্রভাব থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত ছিলো। এই অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে এক সতন্ত্র ভাষা। যার উৎপত্তি মূলত মধ্য ইন্দো ভাষা সমূহ থেকে। এটি একটি পূর্বাঞ্চলীয় ইন্দো-আর্য ভাষা।

বাংলার নবজাগরণের সময়ে এই ভাষাটি ব্যপক বিকাশ লাভ করে। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং আধুনিক ভাষা হিসেবে বাংলার বিস্তার তখন থেকেই বিকশিত হয়।

কিন্তু ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উর্দু ভাষাটি কিছু সংখ্যক মুসলিম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় নেতাদের প্রচেষ্টায় ভারতীয় মুসলমানদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কায় উন্নীত হয়। তারা হলেন স্যার খাজা সলিমুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নবাব ওয়াকার-উল-মুলক মৌলভী এবং মৌলভী আবদুল হক প্রমুখ ।

কিন্তু বিপত্তি বাঁধে যখন বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং দেশ ভাগের প্রশ্ন আসে তখন। তখনো দেশ ভাগ হয়নি, কেবল বিভাজনের রানৈতিক প্রকৃয়া চলমান। তখন ১৯৩৭ সাল, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের লক্ষ্মৌ অধিবেশন। উর্দু পন্থী মুসলিম নেতারা প্রস্তাব পেশ করলেন যে, উর্দু ভাষাকে ভারতীয় মুসলমানদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা মনোনিত করা হওক।

তখনই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার সমর্থকরা এই প্রস্তাবে তীব্র বিরোধিতা করেন এবং প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। মুসলিম লীগ ছিল ব্রিটিশ ভারতের একটি রাজনৈতিক দল, যা ভারত বিভাজনের সময় পাকিস্তানকে একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা মানে হলো মধ্যস্থতা কারি ভাষা। ধরেন দুই তিন বা বহু ভাষার জাতিদের মাঝে একটি কমন বা আদর্শ ভাষা ধরাহয় যেটি এই ভিন্ন ভাষার একিভূত জাতির সকলেই বুঝতে পারবে। এক কথায় মধ্যস্থতাকরী ভাষা।

যাক, মূল কথা হলো বাঙলার জনগন তখনই এটি মেনেনেনি। শু হলো ভাষার যুদ্ধ্।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ ৬ কোটি ৯০ লাখ জনসংখ্যাবিশিষ্ট নবগঠিত পাকিস্তানের নাগরিকে পরিণত হয়।একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্রে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহারের সুপারিশসহ প্রচারমাধ্যম ও বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র উর্দু ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। ওই সমাবেশে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের প্রবল দাবি উত্থাপন করেছিলেন ততকালীন পূর্ব পাকিস্থানের নেতারা। কিন্তু পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন বাংলাকে তাদের অনুমোদিত বিষয়তালিকা থেকে বাদ দেয় ও সাথে সাথে মুদ্রা এবং ডাকটিকেট থেকেও বাংলা অক্ষর বিলুপ্ত করে।

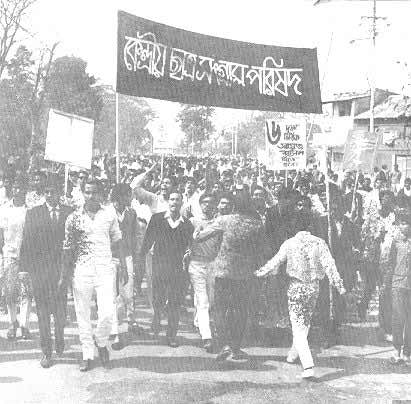

ইত্যাদি নান ঘটনার প্রতিবাদে ১৯৪৭ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের একটি বিশাল সমাবেশে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের আনুষ্ঠানিক দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্ররা ঢাকায় মিছিল এবং সমাবেশের আয়োজন করে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ভাষাবিদদের মতামত। নেতৃস্থানীয় বাঙালি পণ্ডিতগণ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে মত দেন কারন পাকিস্তানের কোনো অংশেই উর্দু স্থানীয় ভাষা ছিল না। ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিভিন্ন লেখাও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, "আমাদের যদি একটি দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়, তবে আমরা উর্দুর কথা বিবেচনা করতে পারি।

আরেকটি গুরুত্ব পূর্ণ ব্যপার ছিলো এই যে, বাংলাদেশে মানুষ ছিলো বাংলা ভাষায় শিক্ষিত। উর্দুকে যদি রাষ্ট্রভাষা করা হয় তবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ দাপ্তরিকভাবে 'নিরক্ষর' হয়ে যাবে এবং সকল সরকারী পদের ক্ষেত্রেই 'অনুপযুক্ত' হয়ে পড়বে।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। তমদ্দুন মজলিশের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। পরবর্তীতে সংসদ সদস্য সামসুল হক আহ্বায়ক হয়ে নতুন কমিটি গঠন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে কার্যক্রম আরও জোরদার করেন।

গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের রাষ্ট্রভাষার দাবি

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরেজী ও উর্দ্দুর পাশাপাশি সদস্যদের বাংলায় বক্তৃতা প্রদান এবং সরকারি কাজে বাংলণা ভাষা ব্যবহারের জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলাকে অধিকাংশ জাতিগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে উল্লেখ করে ধীরেন্দ্রনাথ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবি তোলেন। এছাড়াও সরকারি কাগজে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান তিনি।

সংসদ সদস্য প্রেমহরি বর্মন, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত এবং শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর এ প্রস্তাবকে স্বাগতঃ জানান।। তমিজুদ্দিন খানের নেতৃত্বে পরিষদের সকল মুসলমান সদস্য (সবাই মুসলিম লীগের) একযোগে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, "পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ চায় রাষ্ট্রভাষা উর্দু হোক"।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান এ প্রস্তাবটিকে পাকিস্তানে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কেবলমাত্র উর্দুই হতে পারে"।

প্রথম প্রতিক্রিয়া

গণপরিষদের ঘটনার প্রথম প্রতিক্রিয়া শুরু হয় ঢাকায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল করে এবং শহরের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে। ২৯ ফেব্রুয়ারি তারিখেও ধর্মঘট পালন করা হয়। সরকারের প্ররোচনায় পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ করে এবং অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে।

তমদ্দুন মজলিস ঐসময়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবিদের এক সমাবেশ ঘটে। ঐ সভায় দ্বিতীয়বারের মত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং শামসুল আলম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এ পরিষদে অন্যান্য সংগঠনের দুই জন করে প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সেখান থেকে ছাত্ররা ১১ মার্চ ধর্মঘট আহ্বান করে এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে তাঁর সাহসী ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানায়।

এই ভবে ঘটতে তাকে সরকারের দমন পীড়ন আর ছাত্রদের আন্দোলন , ছাত্ররা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউস (বর্তমান বাংলা একাডেমী), হাইকোর্ট ও সচিবালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে অফিস বর্জনের জন্যে সবাইকে চাপ দিতে থাকে, ফলে বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে পুলিশের লাঠিচার্জের সম্মুখীন হতে হয়। এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল ও শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদকে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে।

এ বিক্ষোভ দমনের জন্য সরকার সেনাবাহিনী তলব করে। পূর্ব পাকিস্তানের জেনারের অফিসার কম্যান্ডিং ব্রিগেডিয়ার আইয়ুব খান (পরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি) মেজর পীরজাদার অধীনে একদল পদাতিক সৈন্য নিয়োগ করেন এবং স্বয়ং গণপরিষদে গিয়ে খাজা নাজিমুদ্দিনকে বাবুর্চিখানার মধ্য দিয়ে বের করে আনেন। বিকেলে এর প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হলে পুলিশ সভা পণ্ড করে দেয় এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিলেন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, রওশন আলম, রফিকুল আলম, আব্দুল লতিফ তালুকদার, শাহ্ মোঃ নাসিরুদ্দীন, নুরুল ইসলাম প্রমুখ। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন নঈমুদ্দিন আহমদ।

১১ তারিখের এ ঘটনার পর ১২ থেকে ১৫ মার্চ ধর্মঘট পালন করা হয়। আন্দুলনের মুখে সরকার নমনীয়তা প্রদর্শন কনতে বাধ্য হয় এবং আলোচনাসাপেক্ষে দুই পক্ষের মধ্যে ৮টি বিষয়ে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি আসলে একটি প্রহসন ছিরলো। ১৯ মার্চ জিন্নাহ্'র ঢাকা আগমন উপলক্ষ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও শান্ত করার জন্য নাজিমুদ্দিন চুক্তিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবিটি তখন পর্যন্ত মেনে নেয়া হয়নি। চুক্তিতে আন্দোলনের সময় গ্রেফতারকৃত বন্দিদের মুক্তি, পুলিশের অত্যাচারের নিরপেক্ষ তদন্ত, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম ও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া, সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র ঢাকা সফর

১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় এক ভাষনে ঘোষণা করেন "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"

১৯ মার্চ ১৯৪৮-এ ঢাকায় এসে পৌঁছান পাকিস্তানের স্থপতি ও গভর্ণর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। ভারত বিভাগের পর এটাই ছিল তার প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফর। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) এক গণ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । তাঁর ভাষণে তিনি ভাষা আন্দোলনকে পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। যদিও তিনি বলেন পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষা নির্ধারিত হবে প্রদেশের অধিবাসীদের ভাষা অনুযায়ী; কিন্তু দ্ব্যর্থহীন চিত্তে ঘোষণা করেন - "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়"। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "জনগণের মধ্যে যারা ষড়যন্ত্রকারী রয়েছে, তারা পাকিস্তানের শত্রু এবং তাদের কখনোই ক্ষমা করা হবে না"।

জিন্নাহ্'র এ বিরূপ মন্তব্যে তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে উপস্থিত ছাত্র-জনতার একাংশ। উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা - এ ধরণের একপেশে উক্তিতে আন্দোলনকারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই ধরণের বক্তব্য রাখেন। তিনি উল্লেখ করেন এ আন্দোলন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর বহিঃপ্রকাশ এবং অভিযোগ করেন কিছু লোক এর মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইছে। যখন তিনি উর্দুর ব্যাপারে তাঁর অবস্থানের কথা পুনরুল্লেখ করেন, উপস্থিত ছাত্ররা সমস্বরে না, না বলে চিৎকার করে ওঠে।

একই দিনে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল জিন্নাহ্'র সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি দেয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন শামসুল হক, কামরুদ্দিন আহমদ, আবুল কাশেম, তাজউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, অলি আহাদ, নঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম এবং নজরুল ইসলাম। কিন্তু জিন্নাহ্ খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে একপেশে এবং চাপের মুখে সম্পাদিত বলে প্রত্যাখান করেন। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য জিন্নাহ্'র নিকট স্মারকলিপি পেশ করে। মার্চ জিন্নাহ্ ঢাকা ত্যাগ করেন এবং সেদিন সন্ধ্যায় রেডিওতে দেয়া ভাষণে তাঁর পূর্বেকার অবস্থানের কথাই পুনর্ব্যক্ত করেন।

১৯৪৮ সালের ২৭ নভেম্বর প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে এক ছাত্রসভায় ভাষণ দেন। ঐ সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের তরফ থেকে প্রদত্ত মানপত্রে বাংলা ভাষার দাবি পুনরায় উত্থাপন করা হয়, কিন্তু তিনি কোনোরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। ১৭ নভেম্বর তারিখে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের এক সভায় আজিজ আহমদ, আবুল কাশেম, শেখ মুজিবুর রহমান, কামরুদ্দীন আহমদ, আবদুল মান্নান, তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ একটি স্মারকলিপি প্রণয়ন করেন এবং সেটি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের কাছে পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রেও কোনো সাড়া দেননি।

ভাষা সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান

এর কিছুদিন পরই, পূর্ব বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে ভাষা সমস্যার ব্যাপারে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে মাওলানা আকরাম খানের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠনকরা হয়, এবং এই বিষয়টি নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে বলা হয়। ১৯৫০ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কমিটি তাদের প্রতিবেদন তৈরি করে; তবে এটি ১৯৫৮ সালের আগে প্রকাশ করা হয়নি। এখানে ভাষা সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে একটি কার্যকর ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়, যেখানে তারা বাংলাকে আরবি অক্ষরের মাধ্যমে লেখার সুপারিশ করেছিলেন।

১৯৫২: ভাষা আন্দোলনের পুনর্জাগরণ

১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী নওয়াবপুর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) (তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ) ছাত্রদের মিছিল।

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ততকালীন প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনে পল্টন ময়দানের এক জনসভায় দীর্ঘ ভাষণ দেন। তিনি মূলত জিন্নাহ্'র কথারই পুনরুক্তি করে বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২৯ জানুয়ারি প্রতিবাদ সভা এবং ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। সেদিন ছাত্রসহ নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমবেত হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভা এবং ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

পরে তারা তাদের মিছিল নিয়ে বর্ধমান হাউসের (বর্তমান বাংলা একাডেমী) দিকে অগ্রসর হয়। পরদিন ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত সভায় মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ গঠিত হয়। সভায় আরবি লিপিতে বাংলা লেখার সরকারি প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয় এবং ৩০ জানুয়ারির সভায় গৃহীত ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন দেয়া হয়। পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল, সমাবেশ ও মিছিলের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে।

২০ ফেব্রুয়ারি সরকার স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় এক মাসের জন্য সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে।

। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ৯৪ নবাবপুর রোডস্থ আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের কিছু সদস্য নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার পক্ষে থাকলেও, সবশেষে ১১-৩ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

একই রাতে, মানে ২০ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে একই বিষয় নিয়ে পৃথক পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় সলিমুল্লাহ হলে ফকির শাহাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত সভায় নেতৃত্ব দেন আবদুল মোমিন। শাহাবুদ্দিন আহমদের প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে এই সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নেন আবদুল মোমিন এবং শামসুল আলম।

২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা

এ দিন সকাল ৯টা থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসে জড়ো হয় এবং পুলিশ বেষ্টিত অবস্থায় ১৪৪ ধারা জারির বিপক্ষে স্লোগান দিতে থাকে। বিভিন্ন অনুষদের ডীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঐসময় উপস্থিত ছিলেন। বেলা সোয়া এগারটার দিকে ছাত্ররা গেটে জড়ো হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। কিছু ছাত্র ঐসময়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দিকে দৌঁড়ে চলে গেলেও বাদ-বাকিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পুলিশ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পুলিশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে।

উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ছাত্ররা ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময় কয়েকজনকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার শুরু করলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এ ঘটনায় ছাত্ররা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে পুনরায় তাদের বিক্ষোভ শুরু করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২: পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রাক্কালে।

বেলা ২টার দিকে আইন পরিষদের সদস্যরা আইনসভায় যোগ দিতে এলে ছাত্ররা তাদের বাঁধা দেয়। কিন্তু পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যখন কিছু ছাত্র সিদ্ধান্ত নেয় তারা আইনসভায় গিয়ে তাদের দাবি উত্থাপন করবে। ছাত্ররা ঐ উদ্দেশ্যে আইনসভার দিকে রওনা করলে বেলা ৩টার দিকে পুলিশ দৌঁড়ে এসে ছাত্রাবাসে গুলিবর্ষণ শুরু করে।

পুলিশের গুলিবর্ষণে আব্দুল জব্বার এবং রফিক উদ্দিন আহমেদ ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এছাড়া আব্দুস সালাম, আবুল বরকতসহ আরও অনেকে সেসময় নিহত হন। ঐদিন অহিউল্লাহ নামের একজন ৮/৯ বছরেরে কিশোরও নিহত হয়।

ছাত্র হত্যার সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে জনগণ ঘটনাস্থলে আসার উদ্যোগ নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অফিস, দোকানপাট ও পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদের শুরু করা আন্দোলন সাথে সাথে জনমানুষের আন্দোলনে রূপ নেয়। রেডিও শিল্পীরা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে শিল্পী ধর্মঘট আহ্বান করে এবং রেডিও স্টেশন পূর্বে ধারণকৃত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে থাকে।

ঐসময় গণপরিষদে অধিবেশন শুরুর প্রস্তুতি চলছিল। পুলিশের গুলির খবর জানতে পেরে মাওলানা তর্কবাগিশসহ বিরোধী দলীয় বেশ কয়েকজন অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করে বিক্ষুদ্ধ ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ান।

গণপরিষদে মনোরঞ্জন ধর, বসন্তকুমার দাস, শামসুদ্দিন আহমেদ এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত-সহ ছোট ছয়জন সদস্য মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে হাসপাতালে আহত ছাত্রদের দেখতে যাবার জন্যে অনুরোধ করেন এবং শোক প্রদর্শনের লক্ষ্যে অধিবেশন স্থগিত করার কথা বলেন।

কোষাগার বিভাগের মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ, শরফুদ্দিন আহমেদ, সামশুদ্দিন আহমেদ খন্দকার এবং মসলেউদ্দিন আহমেদ এই কার্যক্রমে সমর্থন দিয়েছিলেন। যদিও নুরুল আমিন অন্যান্য নেতাদের অনুরোধ রাখেননি এবং অধিবেশনে বাংলা ভাষার বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন।

ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে সারা দেশ হয়ে উঠে মিছিল ও বিক্ষোভে উত্তাল। জনগণ ১৪৪ ধারা অমান্য করার পাশাপাশি শোক পালন করতে থাকে। বেলা ১১টার দিকে প্রায় ৩০ হাজার লোকের একটি মিছিল কার্জন হলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথমে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে এবং একপর্যায়ে তাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। ঐ ঘটনায় সরকারি হিসেবে ৪ জনের মৃত্যু হয়।

একই দিনে পুলিশ দ্বারা আক্রমণ ও হত্যার বিভিন্ন ঘটনা ঘটে। নবাবপুর রোডের বিশাল জানাজার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ করে। এই গুলিবর্ষণে শহীদ হন ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান, ওয়াহিদুল্লাহ এবং আবদুল আউয়াল।একই রাস্তায় অহিদুল্লাহ নামে নয় বছরের এক বালকের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়।জনশ্রুতি আছে, পুলিশ কিছু লাশ কৌশলে সরিয়ে ফেলে।

পরবর্তী ঘটনা (১৯৫২)

২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর সরকার আন্দোলনের বিপক্ষে জোরালো অপপ্রচার চালাতে থাকে। ২৫ ফেব্রুয়ারি আবুল বরকতের ভাই একটি হত্যা মামলা দায়ের করার চেষ্টা করলে, উপযুক্ত কাগজের অভাব দেখিয়ে সরকার মামলাটি গ্রহণ করেনি। রফিকউদ্দিন আহমদের পরিবার একই ধরণের একটি প্রচেষ্টা নিলে, ঐ একই কারণে তাও বাতিল হয়।

১৪ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন সামনে চলে আসে। এ সমস্যা নিরসনের পক্ষে অনেক সদস্য মত প্রকাশ করলেও মুসলিম লীগের সদস্যরা এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেন। এ বিষয়ের বিপক্ষে তারা ভোট দিলে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।

২৭ এপ্রিল বার সেমিনার হলে কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় কর্মপরিষদ একটি সেমিনার আহ্বান করে এবং সরকারের কাছে ২১-দফা দাবি উত্থাপন করে।

১৬ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুললে সেদিন ছাত্ররা সমাবেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয় লীগ কমিটির প্রধান নেতা আব্দুল মতিন গ্রেফতার হলে কমিটি আবার পুণর্গঠিত হয়।

শহীদ মিনার

আবুল বরকতের পরিবার শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু করে। কাজ শেষ হয় ২৪ তারিখ ভোরে। তাতে একটি হাতে লেখা কাগজ গেঁথে দেয়া হয়, যাতে লেখা ছিল শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ। দিনই অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে, ২২ ফেব্রুয়ারির শহীদ শফিউরের পিতা অনানুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন। ফেব্রুয়ারি সকালে দশটার দিকে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। উদ্বোধনের দিন অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী মেডিক্যালের ছাত্রদের আবাসিক হোস্টেল ঘিরে ফেলে এবং প্রথম শহীদ মিনার ভেঙে ফেলে। এরপর ঢাকা কলেজেও একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হয়,এটিও একসময় সরকারের নির্দেশে ভেঙে ফেলা হয়।

ফেব্রুয়ারি ২৫ তারিখে, কল-কারখানার শ্রমিকরা নারায়ণগঞ্জ শহরে ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং অংশ গ্রহণকারীরা হামলার শিকার হন।

একুশের গান

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি। এই গানটির রচয়ীতা আব্দুর গাফ্ফার চৌধূরী, গানটিতে প্রথমে সুরারোপ করেন আব্দুল লতিফ। পরে করাচী থেকে ঢাকা ফিরে ১৯৫৪ সালে আলতাফ মাহমুদ আবার নতুন করে সুরারোপ করেন। সেই থেকে ওটা হয়ে গেল একুশের প্রভাতফেরীর গান। বর্তমানে আলতাফ মাহমুদের সুর করা গানটিই গাওয়া হয়। তৎকালীন সরকার গানটিকে একবার বাজেয়াপ্ত করে। জহির রায়হান তাঁর জীবন থেকে নেয়া ছবিতে এ গানটি ব্যবহার করার পর এর জনপ্রিয়তা ব্যাপকতা লাভ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই গানটির সুনাম আরো বাড়তে শুরু করে। ইতোমধ্যে গানটি সুইডিশ ও জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিবিসি শ্রোতা জরিপে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গানের তালিকায় এটি তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

চূড়ান্ত পর্যায় (১৯৫৩–৫৬)

১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি: প্রথম শহীদ দিবস সকালে ছাত্র-জনতার শোক শোভাযাত্রা মেডিক্যাল হোস্টেল মোড়ে (যেখান থেকে গুলি চলেছিল) শহীদানের আত্মার মাগফেরাত কামনায় মোনাজাত করছে।

১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরিতে ফ্যাস্টুন হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় কর্মপরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি স্মরণে শহীদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবুর রহমানও দিবসটি পালনে সম্মত হন।

১৯৫৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে ২১ ফেব্রুয়ারি পালনের উদ্দেশ্যে প্রশাসনের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ভাষা আন্দোলনের এক বছর পূর্তিতে সারা দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস পালিত হয়। অধিকাংশ অফিস, ব্যাংক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মানুষ প্রভাতফেরীতে যোগ দেন। হাজার হাজার মানুষ শোকের প্রতীক কালো ব্যাজ ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আসে এবং মিছিল করে প্রাঙ্গন ত্যাগ করে। সহিংসতা রোধের জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়। প্রায় লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে আরমানিটোলায় বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে এক-দফা দাবি জানানো হয়, ভাষার দাবির পাশাপাশি মাওলানা ভাসানীসহ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি উত্থাপন করা হয়।

অন্যদিকে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ফজলুর রহমান বলেন যে, বাংলাকে যারা রাষ্ট্রভাষা করতে চায় তারা দেশদ্রোহী। তাঁর এ বক্তব্যে জনগণ হতাশ হয়ে তাঁকে কালো ব্যাজ দেখায়। সাধারণ মানুষের মাঝে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই লেখা সম্বলিত স্মারক ব্যাজ বিলি করা হয়।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো... ঐ বছর কবিতা আকারে লিফলেটে প্রকাশিত হয়।

১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাদে কালো পতাকা উত্তোলনের সময় পুলিশ কিছু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

১৯৫৪ সালকে পূর্ব বঙ্গের রাজনৈতিক ও ভাষা আন্দোলনের ব্যাপক পট পরিবর্তনের বছর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট এবং আওয়ামী লীগ বৃহত্তর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রস্তাবে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নিন্দা জানায়।

নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তফ্রন্ট যেন আন্দোলনের আর কোনো সুযোগ না পায় সেজন্য মুসলিম লীগ তাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। সেজন্য তারা ভাষা আন্দোলন দিবসের আগে যুক্তফ্রন্টের একাধিক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ের অচলাবস্থা নিরসনের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের সংসদীয় কমিটির একটি সভা করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া এবং সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বাংলা ভাষাকে উর্দু ভাষার সমমর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা করে হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের ছয়টি ভাষাকে একই মর্যাদা দেয়ার দাবি তোলে সেখানকার প্রতিনিধিত্বকারীরা।

আবদুল হক ("বাবা উর্দু" নামে পরিচিত) এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান এবং তাঁর এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অনড় থাকেন। তাঁর নেতৃত্বে ২২ এপ্রিল করাচীতে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। প্রায় ১ লক্ষ মানুষ মিছিলে অংশ নেয় ও মুসলিম লীগের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। সেখানে সহিংস ঘটনায় সিন্ধি ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক আল ওয়াহিদ পত্রিকার অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়।

অন্যদিকে ২৭ এপ্রিল বাংলা ও অন্যান্য ভাষাকে সমমর্যাদা দেয়ার দাবিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরা সংখ্যালঘু উর্দুভাষী যারা এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছিল তাদের মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করেন। এমন উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। গণপরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট এবার অধিকাংশ আসনে জয়লাভ করে; যেখানে মুসলিম লীগের আসনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম।

যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে বাংলা একাডেমী গঠন করে। এ প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, গবেষণা এবং মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করবে বলে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয়।

১৯৫৬ সালে প্রথমবারের মতো সরকারের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয়। শহীদ মিনার নতুনভাবে তৈরি করার লক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে একটি বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে পাকিস্তানের গণপরিষদে কার্যক্রম পাঁচ মিনিট বন্ধ রাখা হয়। সারাদেশব্যাপী পালিত হয় শহীদ দিবস এবং বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান ছিল বন্ধ।

আরমানীটোলায় এক বিশাল সমাবেশের নেতৃত্ব দেন মাওলানা ভাসানী।

সংবিধান সংশোধন

১৯৫৪ সালের ৭ মে মুসলিম লীগের সমর্থনে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয় ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি। সংবিধানের ২১৪(১) অধ্যায়ে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে লেখা হয়:

The state language of Pakistan shall be Urdu and Bengali.

২১ যেভাবে আন্তর্জাতিক মাত্রীভাষা

কানাডার ভ্যানকুভার শহরে বসবাসরত দুই বাঙ্গালী রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালাম প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে ১৯৯৮ সালে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসঙ্ঘের সদস্যদেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

২০১০ সালের ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে এখন থেকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবে জাতিসংঘ। - এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে উত্থাপন করে বাংলাদেশ। গত মে মাসে ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘের তথ্যবিষয়ক কমিটিতে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে পাস হয়।

((( ছবি- ইন্টারনেট)))

![]() ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ রাত ১০:৫৫

২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ রাত ১০:৫৫

প্রথম বাংলা বলেছেন: ধন্যবাদ, বঙ্গভূমি

২| ![]() ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ বিকাল ৩:৫৩

২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ বিকাল ৩:৫৩

রেজওয়ানা আলী তনিমা বলেছেন: তথ্যবহুল পোস্টের জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।

![]() ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ রাত ১০:৫৭

২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ রাত ১০:৫৭

প্রথম বাংলা বলেছেন: আপনাকেও ধন্যবাদ, এবং ভালো থাকবেন।

©somewhere in net ltd.

১| ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ সকাল ৯:৫৩

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ সকাল ৯:৫৩

বঙ্গভূমির রঙ্গমেলায় বলেছেন:

চমৎকার তথ্যমূলক পোস্ট।

অনেক অজানা বিষয় জানা হল।