| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

জেমস অগাস্টাস হিকি ভারতের সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন- এ কথা সবাই জানে। ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করে গেছেন ব্রিটিশবেনিয়াদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে। সে সময় তাদের বিরুদ্ধে কলম চালানো রীতিমতো সংগ্রামই বলা চলে। পরবর্তীতে যখন কোনোভাবেই হিকিকে থামানো যাচ্ছিলো না, তখন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তার বাল্যবন্ধু কলকাতা সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইমপে চেপে ধরলেন হিকিকে। করা হলো মামলা। এসব মামলার বিচারকাজ চলতে থাকায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন হিকি। এমনকি ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছেও হাত পাততে হয়েছে। তবে তা এমন সময়ে যখন ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেও পদত্যাগের পর ব্রিটেনে মানসিক অবসাদগ্রস্ত (পৃষ্ঠাঃ ২২ ও ২৩, একঃ জেমস অগাস্টাস হিকিঃ ভারতীয় সংবাদপত্রের ভাগীরথঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় সংবাদপত্রের রূপরেখা)। লর্ড ওয়েলেসলিকে দীর্ঘ পত্র লিখেও লাভ হয় নি হিকির। ভাগ্যের পরিহাস, হিকি’র নামে যেসব সম্পদ কোম্পানির হস্তগত ছিলো, তা তাঁর মৃত্যুর পর কোম্পানি নিলামে তুলে ৩০৫৬ সিকায় বিক্রি করে দেয়।

হিকি’র পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে জেমস সিল্ক বাকিংহাম আবির্ভূত হন। এ সময় ব্রিটিশ শাসক লর্ড হেস্টিংসও তার থেকে প্রভাবিত হন এবং সংবাদপত্রকে ঘিরে বিবদমান আইনসমূহ শিথিল করতে থাকেন। ফলে পরোক্ষভাবে তিনি গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে নিরলস এগিয়ে যেতে থাকেন। জেমস অগাস্টাস হিকি এ পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হলেও উইলিয়াম বোল্টসের তুলনায় হিকি অন্তত সংবাদপত্র প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন। জেমস সিল্ক বাকিংহাম ‘ক্যালকাটা জার্নাল’ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়কে ‘ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক’ বলে অভিহিত করেন (পৃষ্ঠাঃ ৭৫, সাতঃরামমোহন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় সংবাদপত্রের রূপরেখা)। তবে রাজা রামমোহন রায়ের সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশের আগে ১৭৯৩ সালে উইলিয়াম ডুনে’কে গভর্নর জেনারেল জন শোর ভারত ত্যাগে বাধ্য করেন। উইলিয়াম ডুনে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ইতিহাসে হিকি’র উত্তরসূরী। প্রতিষ্ঠানবিরোধী হিসেবে ব্রিটিশরা তাঁকে চিহ্নিত করে এবং এক পর্যায়ে তাঁর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করে দেয়। ‘এশিয়াটিক মিরর’ পত্রিকায় তিনি উল্লেখ করেন, এদেশে ব্রিটিশদের সংখ্যা এত নগন্য যে ভারতীয়রা শুধু ঢিল ছুঁড়ে তাদের খেদিয়ে দিতে পারবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ‘এশিয়াটিক মিরর’ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ১৭৯৯ সালে প্রেস রেগুলেশন্স অ্যাক্ট ঘোষণা করা হয় (রাহমান চৌধুরী, গণমাধ্যমঃ সংবাদপত্রের ওপর কালাকানুন, প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর ২০১৭)। কিন্তু প্রতিষ্ঠানবিরোধী উইলিয়াম ডুনে ‘ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড’ নামে আরেকটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করতে থাকেন। ফলে জন শোর চটে গিয়ে চাতুরির আশ্রয় নিয়ে উইলিয়াম বোল্টসের মতো ব্রিটেনে পাঠিয়ে দেন।

এরপর আরেকটি বিধি জারি করা হয় ১৮১৮ সালে। ১৮১৮ সালের এ বিধি অনুযায়ী সংবাদপত্রে ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনার জন্য ইউরোপীয় অথবা ভারতীয় সম্পাদককে সহজেই গ্রেপ্তারের পথ খুলে দেয়া হয়। এরপর ১৮২৩ সালে প্রেস অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট জারি করা হয়। এ আইন অনুযায়ী সরকারি অনুমোদন ছাড়া সরকারি নীতি সংশ্লিষ্ট কোনো সংবাদ প্রকাশ করা চলবে না। এরপর রাজা রামমোহন রায় দৃশ্যপটে আসেন। প্রেস অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায়সহ দ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদস্বরূপ এক স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন। এ আইনের প্রতিবাদেই রাজা রামমোহন রায় ১৮২৩ সালের ৪ এপ্রিল তাঁর ‘মীরাত-উল-আখবার’ প্রকাশ বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে তিনি ‘সংবাদ কৌমুদী’ এবং ‘ব্রাহ্মণসেবধি’ প্রকাশ করেন (সলিমোল্লা খান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তি, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৬ মার্চ ২০২০)। পরবর্তীতে স্যার চার্লস মেটাকফ এবং লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনামলে সংবাদপত্রের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি দেখা হতে থাকে। ফলে ১৮২৩ সালে বেঙ্গল রেগুলেশন্স এবং ১৮২৫ ও ১৮২৭ সালে বোম্বে রেগুলেশন্স জারি করা হয় (পৃষ্ঠাঃ ১৪, খ-অংশঃ গণমাধ্যম আইন ও শিল্পনীতিমালা সম্পর্কিত ভাষ্য, আবু নছর মোঃ গাজীউল হক সংকলিত ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের এশিয়ান মিডিয়া ইনফরমেশন অ্যন্ড কমিউনিকেশন সেন্টার কতৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা)।

লর্ড অ্যালেনবরা একটি বিশেষ সমস্যায় পড়ে সরকারসংশ্লিষ্ট কোনো দলিলপত্র ও কাগজপত্র সরকারি অনুমতি ছাড়া প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ছাপাখানা স্থাপন নিয়মাধীন করা এবং ছাপা বই ও পত্রপত্রিকার বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ সালে ‘১৫ নং আইন’ প্রণয়ন করেন (পৃষ্ঠাঃ ১৪ ও ১৫, খ-অংশঃগণমাধ্যম আইন ও শিল্পনীতিমালা সম্পর্কিত ভাষ্য, আবু নছর মোঃ গাজীউল হক সংকলিত ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের এশিয়ান মিডিয়া ইনফরমেশন অ্যন্ড কমিউনিকেশন সেন্টার কতৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা)। এ ‘১৫ নং আইন’ ১৮৫৭ সালের ১৫ নং আইন অথবা ক্যানিং আইন হিসেবে পরিচিত।

ওদিকে, দীনবন্ধু মিত্র নীলকরদের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে নীলদর্পন ১৮৬১ সালে রচনা করলে পরবর্তীতে ১৮৭৬ সালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করা হয়। এর ঠিক দুই বছর পর (১৮৭৬ সাল) ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট অথবা দেশীয় সংবাদপত্র আইন জারি করা হয়। এরপর ১৮৯১ সালের ২৫ জুন এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এ আইন ভারতের সকল প্রদেশের জন্য নির্ধারণ করা হয়। ১৯০৮ সালের সংবাদপত্র (অপরাধে উসকানি) আইন জারি করা হয়। এ আইন অনুযায়ী ‘বিস্ফোরক দ্রব্য আইন’-এর অধীন কোনো সংবাদপত্র ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ‘অপরাধ’ সংঘটনে উসকানি দিয়েছে এমনটি শোনা গেলে ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল সংবাদপত্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১০ সালে ‘ভারতীয় সংবাদপত্র আইন’ জারি করা হয়। এর বিরুদ্ধে অবশ্য কয়েকজন দেশপ্রেমিক মিলে হাল্কা বিক্ষোভ জানান (পৃষ্ঠাঃ ১৫ ও ১৬, খ-অংশঃ গণমাধ্যম আইন ও শিল্পনীতিমালা সম্পর্কিত ভাষ্য, আবু নছর মোঃ গাজীউল হক সংকলিত ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের এশিয়ান মিডিয়া ইনফরমেশন অ্যন্ড কমিউনিকেশন সেন্টার কতৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা)।

১৯২১ সালে স্যার তেজবাহাদুর শাপ্রুর সভাপতিত্বে একটি সংবাদপত্র আইন কমিটি গঠিত হয় এবং সাংবাদিকদের সকলের স্বাক্ষ্য নেয়ার পর ১৯০৮ ও ১৯১০ সালের আইনসমূহ এবং ১৮৬৭ সালের ‘সংবাদপত্র এবং গ্রন্থ নিবন্ধন আইন’ প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয় (পৃষ্ঠাঃ ১৬, খ-অংশঃ গণমাধ্যম আইন ও শিল্পনীতিমালা সম্পর্কিত ভাষ্য, আবু নছর মোঃ গাজীউল হক সংকলিত ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের এশিয়ান মিডিয়া ইনফরমেশন অ্যন্ড কমিউনিকেশন সেন্টার কতৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা)। এ ছাড়া ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ সরকারের যাবতীয় গোপন তথ্য সংরক্ষণের জন্য দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন অথবা অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট জারি করা হয়। তখন ব্রিটিশদের যে কোনো সরকারি তথ্য দেশীয় মিডিয়াগুলো ফাঁস করে দিতে থাকায় এ আইন জারি করেন গভর্নর জেনারেল। তবে এ আইন জারির সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রমাণ হয়, ১৮৭৮ সালের ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি করার পরেও দেশীয় সংবাদপত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় ব্রিটিশ সরকার।

১৯৩১ সালে ‘ভারতীয় সংবাদপত্র (জরুরি ক্ষমতা) আইন’ জারি করা হয়। এ আইন অনুযায়ী জামানত এবং যে ক্ষেত্রে জামানত দেয়া হয়নি সে ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যাস্ত করা হয়। এ ছাড়া ১৯৪২ সালের আগস্টে মহাত্মা গান্ধীর আহবানে ভারত ছাড় আন্দোলন সংঘটিত হয়। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালের দিকে যখন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন বেগবান হতে থাকে, ঠিক তখনই এদেশীয় সংবাদপত্রসমূহ স্পষ্টভাষী হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর ভাবা হয়েছিলো এবার সংবাদপত্র স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক ধারায় চলতে থাকে। ১৯৬৫ সালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের জন্য ‘পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ’ জারি করা হয়। এ অধ্যদেশ জারি করা হয়েছিলো দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে (পৃষ্ঠাঃ ১৭, খ-অংশঃগণমাধ্যম আইন ও শিল্পনীতিমালা সম্পর্কিত ভাষ্য, আবু নছর মোঃ গাজীউল হক সংকলিত ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের এশিয়ান মিডিয়া ইনফরমেশন অ্যন্ড কমিউনিকেশন সেন্টার কতৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা)। দৈনিক ইত্তেফাক পাকিস্তানের সামরিক শাসনের খোলামেলা সমালোচনা করতো। এই কারণে ১৯৬৭ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস এবং দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু ১৯৬৯ সালে দৈনিক ইত্তেফাক আবার খুলে দেয়া হয়।

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের সংবিধানে ৩৯ ধারা প্রণীত হয়। এখানে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হলেও পরবর্তীতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য বহু আইন প্রণয়ন করা হয়। এ অনুচ্ছেদটি ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের ৮ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে মিলে যায়। আর ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করা হয় ‘বিশেষ ক্ষমতা আইন’ যার ১৬, ১৭ এবং ১৮ নং ধারায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে (পৃষ্ঠাঃ ২৪-৩০, খ-অংশঃগণমাধ্যম আইন ও শিল্পনীতিমালা সম্পর্কিত ভাষ্য, আবু নছর মোঃ গাজীউল হক সংকলিত ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের এশিয়ান মিডিয়া ইনফরমেশন অ্যন্ড কমিউনিকেশন সেন্টার কতৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা)। ১৯৭৩ সালে ‘মুদ্রণ ও প্রকাশনা আইন (ঘোষণা ও নিবন্ধন)’ জারি করা হয়। এ আইনের চার ধারায় বলা হয়, একটি মুদ্রণযন্ত্রের মালিককে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে সে সম্পর্কে ঘোষণা দিতে হবে। ছয় নং ধারায় বলা হয়, প্রতিটি সংবাদপত্রে সংবাদপত্র সম্পাদকের নাম মুদ্রণ করতে হবে। সাত নং ধারায় বলা হয়, যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আওতাধীন এলাকায় একটি সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবে সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উক্ত সংবাদপত্রের মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে ঘোষণা দিতে হবে। পরবর্তীতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ‘প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪’ জারি করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংবাদপত্রকে দমন করার জন্য অথবা সরকারের নিজেদের পকেটে রাখতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এরশাদের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে থাকে। এসময় এরশাদের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন রচনার জন্য বিবিসি বাংলার প্রতিবেদক ফিল জোন্সকে এদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া যশোর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক রানার সম্পাদক গোলাম মাজেদও এরশাদের সামরিক শাসনের সমালোচনা করেন এবং তিন বছরের কারাদণ্ডও হলো তার। এ ছাড়া পাওয়ার ৫ দিনের মাথায় তিনি মারা যান। ভারতীয় পত্রিকার খবর পুনর্মুদ্রণের অভিযোগে ১৯৮৮ সালে সাপ্তাহিক বিচিন্তার সম্পাদক মিনার মাহমুদ আটক হন (ড. রিজওয়ান-উল-আলম, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গণমাধ্যম, কালের কণ্ঠ, ১২ জানুয়ারি ২০১৭)।

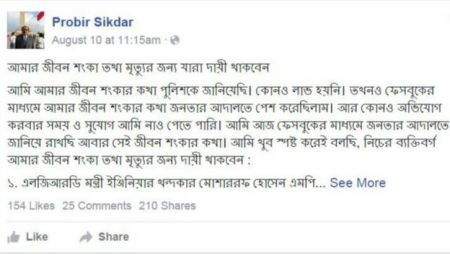

বিংশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো এরশাদের পদত্যাগ। এর পরেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিবিধি মোড় নিতে থাকে দ্বি-দলীয় রাজনীতিতে। সংবাদপত্রগুলোর ওপর বিবাচক তথা সেন্সরশীপ প্রয়োগ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়তে থাকে। ২০০৬ সালের আইসিটি আইন ২০০৯ ও ২০১৩ সালে সংশোধিত হয় এবং এতে যে বিতর্কিত ৫৪, ৫৬, ৫৭ ও ৬১ ধারা রয়েছে তা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলতে থাকে। বিশেষ করে ৫৭ ধারায় বলা হয়, রাষ্ট্রবিরোধী উসকানিমূলক কোনো কিছু অনলাইনে প্রকাশ করা হলে তার সাত বছর বা ১৪ বছর কারাদণ্ড হবে। এ ধারা নিয়ে বিতর্ক চলার পরেও ক্ষমতাসীন সরকার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে থাকে এবং মর্জিমাফিক মামলা দিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের হেনস্থা করতে থাকে। সাংবাদিক প্রবীর শিকদারের বিরুদ্ধেই (সূত্র : Click This Link) যেভাবে ব্যবস্থা নেয়া হলো তাতেই বোঝা যায়, সংবাদপত্রের ওপর আজও রাষ্ট্রীয় কতৃত্বের খড়গ রয়েই গেছে। ব্রিটিশ শাসকরা যেভাবে উইলিয়াম বোল্টস, জেমস অগাস্টাস হিকি, উইলিয়াম ডুনে, রাজা রামমোহন রায়সহ সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করেছে, ঠিক একইভাবে বর্তমানে ক্ষমতাসীন শাসকও সাংবাদিকদের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে।

ভাবতে অবাক লাগছে, পাকিস্তানি শাসনামলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যেভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে ঠিক একইভাবে জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদও তাদের সামরিক শাসনামলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বেদীমূলে করাঘাৎ করতে উদ্যত হয়েছে। সংবাদপত্র যদি মানুষের মত প্রকাশ ও ভিন্ন চিন্তাধারার ক্ষেত্র হয়ে থাকে, তাহলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা অনভিপ্রেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনের পরেও পালাক্রমে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয় এবং তারাও সংবাদপত্রের প্রতি একরোখা হয়ে ওঠেন। গত এক যুগের আওয়ামী লীগ শাসনামলেও সংবাদপত্রে মত প্রকাশ নিরাপদ হয়ে উঠতে পারে নি। গুম, খুনের ভয় এবং সার্বিক নিরাপত্তার অভাব সংবাদপত্রের সম্পাদকদের ভীতসন্ত্রস্ত রেখেছে। অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি করাতেও এখন বিধিনিষেধ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। টেলিভিশন, রেডিও এবং বিভিন্ন মত প্রকাশের কেন্দ্র ব্লগ বা ওয়েবসাইটকে ক্ষমতাসীন শাসকের নজরদারির ভেতরে রাখা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন ইসলামি উগ্রপন্থীগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে ভিন্নমতাবলম্বী লেখকরা নিজেদের লেখার বিষয়কে সংকুচিত করে ফেলছেন, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় নজরদারির প্রভাবেও নিজেদেরকে গুটিয়ে নিচ্ছেন।

আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা নিয়ে বিতর্ক থাকার ফলে ২০১৮ সালে এ আইনটি বাতিল করে দিয়ে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন প্রণয়ন করা হয়। তবে এ আইনের ৩২ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতাসীন সরকার অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে নিরূৎসাহিত করছে। এভাবেই যুগের পর যুগ সংবাদপত্রের ওপর কতৃত্বের খড়গ ঘুরছে- সে ব্রিটিশ, পাকিস্তানি আর হাল আমলেরই হোক! ঘুরবেই! এ খণ্ডাবে না।

©somewhere in net ltd.