| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

আল বিরওয়া গ্রামের একজন প্রবীণ ব্যক্তি হুসাইন দারবিশ। তার কাছে একজন বালক কবিতা শোনে। কবিতা মুখস্থ করে।

প্রাচীন আরবি কবিতা।

এই কবিতাগুলোই বালককে স্বপ্ন দেখায়, পুলকিত করে। ‘বড় হয়ে তুমি কি হবে’ বালককে প্রশ্ন করতেই বালক উত্তর দেয়- বড় হয়ে সে কবি হবে। অনেক বড় কবিতা লিখবে। এই কাব্য স্বপ্নচারী বালক আর কেউ নন, তিনি হুসাইন দারবিশের নাতি, সমগ্র ফিলিস্তিনের কণ্ঠস্বর, বিশ্বমানবতার মুক্তির কবি মাহমুদ দারবিশ।

একজন মাহমুদ দারবিশের কবি হয়ে ওঠার গল্পে আমরা তার দাদার প্রেরণাকে অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এটা দাবি করা সমুচিতও নয়- তার দাদাই তাকে কবি করে তুলেছে। প্রাচীন আরব কবি মু-আল্লাকারের কবিতা যেমন দারবিশকে কবিতা লেখার স্বপ্ন দেখিয়েছে, তেমনি প্রেরণা যুগিয়েছে তার দাদা হুসাইন দারবিশ।

মাহমুদ দারবিশের কবি সত্ত্বা এখানেই জাগ্রত হয়েছে ঠিক-তবে পুরোপুরিভাবে নয়। কবি মাহমুদ দারবিশকে কবি করে তুলেছে তার দেশ, তার দেশের অস্থিরতা ও ইসরাইলি বর্বরতার চারপাশ। মাত্র সাত বছরেই তো কবি তার জন্মভূমির বিধ্বস্তরূপ দেখেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন অন্যায় যুদ্ধ কিভাবে কেরে নিয়েছে তার সব।

কবি মাহমুদ দারবিশ এখানেই অনুভব করেছেন জন্মভূমির প্রতি প্রবল টান, তার সত্ত্বাজুড়েই হাহাকার করা দেশত্যাগের ক্ষত ও কষ্টগুলো শব্দ হয়ে জমাট বেঁধেছে, আকুতি করেছে দেশপ্রেমে। দেশের প্রতি তীব্র ভালবাসা স্বজন হারা কবিকে কলম ধরতে শিখিয়েছে। নিজ গ্রাম ছেড়ে লেবানন ঘুরে কবি স্বদেশের মাটিতেই পরাধীন হলেন। এই পরাধীনতার গ্লানী কবিকে পীড়া দেয়, খুচিয়ে তোলে কবিতার শক্তি। তাই মাত্র দশ বছর বয়সেই লিখলেন:

‘বিষণ্ন আমার দেশ আবার ফিরে আসবে

উদিত হবে নতুন সকাল

তোমরা চুরি করেছ আমার বাড়ি-ঘর

আমার দিনের আলো

তাইতো ফিলিস্তিন একটি বিতাড়িত জাতি।’ [বিষণ্ন আমার দেশ]

কবি শৈশবেই দেখেছেন ইসরাইলি আগ্রাসন, বারুদের গন্ধ, ভস্ম, বাড়ি-ঘর, রক্তাক্ত মানুষ, লাশের স্ত’প, স্বজনহারার আর্তনাদ। দেখেছেন নিজভূমেই পরবাসী হওয়া বন্দি মানুষগুলোর অসহ্য যন্ত্রনা। এসবই কবিকে দেশের জন্য কিছু করতে শিখিয়েছে। তাইতো কবি প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন, স্বদেশের আলোর দিন আসার প্রত্যাশায় কবিতায় প্রশ্ন তুললেন-

‘আমার ধ্বংসের দিনটি তোমরা উদযাপন করছো

আমার দিনটি কি সাড়ম্ভর অনুষ্ঠানের দিন?

তোমরা ফুর্তি করছো? নৃৃত্য করছো?

আর আমার জাতির দুহাত শৃঙ্খলাবদ্ধ?’ [বিষণ্ন আমার দেশ]

ফিলিস্তিনের অসহায় জাতির যখন দুর্বিসহ সময় ইসরাইলের তখন উৎসব, নিশ্চুপ পৃথিবীর উৎসব- তা কবিকে শৈশবেই ভাবিয়ে তুলেছে। বিপ্লবী হতে শিখিয়েছে সমগ্র অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কবিকে বাল্যকালেই দেশ ছেড়ে লেবাননে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। এই যে শরণার্থী জীবনের সূচনা, এই যাত্রা কবির পিছ ছাড়েনি। প্রায় পুরোটা জীবনই তাকে কাটাতে হয়েছে বিদেশ-ভূঁইয়ে পরবাসী হয়ে। কবির শরণার্থী জীবন, নির্বানিসত জীবন ইসরাইলি বর্বরতায় মুছে দিতে চেয়েছে স্বদেশের স্মৃতি। শৈশবে কবিকে স্বদেশের যেসব গাছ-পালা, ফসল ক্ষেতের সজীবতার ছবি দেখতেন, তাকে বারবার ক্ষয়ে যেতে দেখতে হয়েছে। স্বদেশ ছেড়ে পরবাসী জীবন কবিকে আহত করেছে ঠিকই, কিন্তু স্মৃতির ক্ষয় আনতে পারেনি।

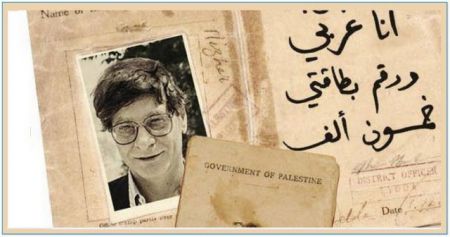

বেদনাহত কবির কাছে স্বদেশের সব চিহ্ন ইসরাইলি সৈন্যদের সন্ত্রাসবাদে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে প্রতিনিয়ত। কবিকে তার চিরচেনা দেশ ছেড়ে থাকতে হয়েছে ভিনদেশে। ভিনদেশে একজন কবির পরিচয় কি? ফিলিস্তিনি? তার জাতীয়তার স্বীকৃতি ছিলনা। কবি সে সময় পাননি তার আপন পরিচয়। তাই যখন কবি মস্কো থেকে ফ্রান্সের পথে পা বাড়ান, জাতীয়তার অস্পষ্টতায় ফিরতে হয় কায়রোতে। ফিলিস্তিন বলে কবিকে কেউ চিনতে পায়নি। এখানে জাতীয়তার প্রশ্নে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে তাকে। তাই কবি বুকে অসংখ্য ক্ষত নিয়ে লিখলেন:

‘পাসপোর্টের বিবর্ণ ধূসর ছবির অস্পষ্টতায়

তারা আমায় চিনতে পারেনি।

ফটোগ্রাফপ্রেমী পর্যটকের প্রদর্শনীর মতোই

তাদের কাছে আমার ক্ষতগুলো।

তারা আমায় চিনতে পারেনি।’ [পাসপোর্ট]

ভিনদেশের মানুষগুলো তার ক্ষত, জাতীয়তার পরিচয়ের হাহাকার, জাতীসত্ত্বার চেতনার কবিকে চিনতে না পেলেও, কবিকে ভুলে যায়নি তার স্বদেশ। কবিও ভুলেনি তার পরিচয়। তার যে মাটিতে জন্ম, বেড়ে ওঠা- সেই প্রকৃতির সব কিছুই কবিকে চেনে। কবি তাই স্মৃতি কাতরতায় উচ্চারণ করেন-

‘সূর্যহীন উন্মুক্ত ভূমিতে আমার হাত ছেড়ে দিও না

কারণ, গাছ আমায় চেনে।

বৃষ্টির সুর মূর্ছনা ও বৃষ্টিও আমায় চেনে।’ [পাসপোর্ট]

কবির আত্মপরিচয়, স্মৃতির পরতে পরতে স্বদেশ- পিছু পড়ে থাকা ইসরাইলি সেনার গোলার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ফিলিস্তিনের হারানো সোনালি দিন, তার সবই কবির পরিচয়। কিন্তু এই পরিচয় মুছে দিতে উদ্যত শত্রু সৈন্যরা। মানবতা যখন ম্যানহলের অন্ধকারে বন্দি- তখন কবির পরিচয়, তার জাতির পরিচয় নিয়ে কে ভাবে? পরিচয় থাকা সত্যেও পরিচয়হীনতার যন্ত্রনা কতটুকু, তা কবি মাত্রই অনুভব করেন। পরিচয়হীন মানুষগুলোর কি যে কষ্ট তা ভুক্তভোগিরাই বোঝে। তাই তো কবি তার জাতীয়তাকে মুছে দিতে দেখে ক্ষিপ্ত হন, তার জাতীর পরিচয়ের স্বীকৃতি চান। প্রশ্ন তোলেন বিশ্ববিকের কাছে:

‘দূর এয়ারপোর্টের ফটক পর্যন্ত

আমার পিছু নেয়া বাবুইগুলো

গমের ক্ষেত

বন্দীশালা

শুভ্র মর্মরের সমাধি

প্রান্তসীমা

বর্ণিল রুমাল

চোখ

সব কিছুই আমার ছিল, কিন্তু

পাসপোর্টের ছবি থেকে তার এসব কিছু উধাও করে দিয়েছে।

যে ভূমি দুই হাতে গড়েছি

সেখানকার পরিচয় ও আমার নাম মুছে দেয়ার জন্যই কি এটা?’ [পাসপোর্ট]

কবির এই আর্তনাদ, না পাওয়ার বেদনা সমগ্র ফিলিস্তিনিদের জাতীসত্ত্বার কথা বলে। জাতীয়তার পরিচয়ের দাবি তোলে অসংখ্য নিপেড়িত, নির্যাতিত, স্বদেশ বিতাড়িত ফিলিস্তিনি দুঃখি মানুষগুলোর জন্য। এখানেই মাহমুদ দারবিশ হয়ে ওঠেন ফিলিস্তিনি জাতীয়তার কবি, জাতীয় কবি, অসংখ্য ফিলিস্তিনির কণ্ঠস্বর।

ইসরাইলি সেনাদের নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞে ফিলিস্তিনি জনগণকে বস্তুহারা হতে হয়েছে, শরণার্থী হতে হয়েছে বিদেশের মাটিতে। আবার স্বদেশেই দাস হতে হয়েছে বন্দি মানুষগুলোকে। অনেকের মত কবিও হারিয়েছেন সব। আগেই উল্লেখ করেছি- মাত্র সাত বছর বয়সেই তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে। বঞ্চিত হয়েছেন মার ভালবাসা থেকে।

প্রিয় মানুষ, প্রিয় ভূমি- এসবের সব হারানোর ক্ষত বারবার মানবিক চেতনার কবিকে মানবতা জাগানোর তাগিদ দিয়েছে। আগ্রাসনি নরপশুদের প্রতিহত করার ডাক দিয়েছে তার চারপাশ। কবি তাই প্রতিবাদী হয়েছেন। ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধারা যখন ইসরাইলি আগ্রাসনকে অস্ত্র দিয়ে প্রতিহত করতে লড়ে যাচ্ছিল, তখন কবির প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়েছিল কলম। কলম দিয়েই যুদ্ধ করেছেন তিন। প্রতিবাদী তার কলমে ধ্বনিত হয়েছে:

‘আমি মানুষকে ঘৃনা করি না

কারো উপর চাপ প্রয়োগ করি না

কিন্তু… যখন আমি ক্ষুধার্ত হই

তখন আমি লুণ্ঠনকারীর মাংস ভক্ষণ করি।

সুতরাং আমার ক্ষুধা থেকে

আমার ক্রোধ থেকে

সাবধান… সাবধান!’ [পরিচয় পত্র]

এই প্রতিবাদী উচ্চারণ থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা সাহস পায়, তাদের রক্তসঞ্চালন বেড়ে যায়। মাহমুদ দারবিশের কবিতা থেকেই নির্যাতকদের প্রতিহত করার তীব্র উচ্চারণ সাহসী করে তোলে তাদের। যুদ্ধ শিবিরে শিবিরে চলে কবির কবিতা পাঠ। ফিলিস্তিনি জনমনে সঞ্চারিত হয় প্রতিশোধের আগুন। এই আগুনের উজ্জ্বল শিখাটাই কবি মাহমুদ দারবিশ। তার পক্ষেই তো আরব বিশ্বকে একটি পরিবার ভাবা সম্ভব।

কবি শুধু ফিলিস্তিন নন, পুরো নির্যাতিত, নিপেড়িত আরবকেই পরিবার ভাবতে পেরেছেন। কবিতায় একে একে উচ্চারণ করেছেন প্রতিটি মানুষের কথা। জনতার দুর্বিসহ চিত্রপটই উঠে এসেছে তার কবিতায়। যত অসহ্য যন্ত্রনা দেওয়া হোক, যত নির্যাতনের খড়গ নেমে আসুক, যতই নিজেরা সর্বহারা হয়ে উঠুক, তবুও নির্যাতকের সঙ্গে আপোষ নয়। আপোষহীন কবি এখানেই তার জাতির আত্মগৌরবের কথা ব্যক্ত করেছেন। খেটে খাওয়া আপোষহীন মানুষগুলোর কথা এভাবেই বলেন-

‘আমি একজন আরব

আমি দিনরাত কষ্ট করে পাথরখনিতে কাজ করি

আমার আটটি সন্তান

এই পাথর থেকেই আমি তাদের রুটি, বই খাতা ও জামা কাপড় দেই

তবুও আমি তোমার দরজায় ভিক্ষা চাই না

তোমার ভর্ৎসনার প্রাসাদে আমি কুর্নিশ করি না।’ [পরিচয় পত্র]

এই আত্মগৌরব থেকেই কবি সম্ভাবনার পথ খোঁজেন। ইসরাইলি হামলায় স্বদেশ জ্বলে পুড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও কবি স্বপ্ন দেখান। জাতিকে স্বপ্নের পথের বাধা টপকাতে বলেন। প্রত্যাশা করেন নতুন একটা দিনের, নতুন ফিলিস্তিনের। যার সম্ভাবনাময় অনেক পথই এখনো আছে। সম্ভাবনাগুলো থেকে কবির কবিতায় উচ্চারিত হয়-

‘এখনো তোমাদের পাত্রে মধু আছে বাকি

মাছি তাড়িয়ে দাও

মধু সংরক্ষণ কর

এখনো তোমাদের ক্ষেতে আছে থোকা থোকা আঙুর

হে ক্ষেতের প্রহরী!

আঙুরগুলোকে পাকতে দাও।’ [প্রত্যাশা]

কবি জানেন তিনি যে প্রত্যাশার কথা বলছেন- তার পথে শত্রুও আছে। আর এই শত্রুদের প্রতিহত করেই এগুতে হবে। আকড়ে ধরতে হবে আগামীর সম্ভাবনাগুলোকে। সম্ভাবনার পথের দেয়াল ভাঙতে, নির্যাতকদের খড়গ রুখতে জনমানুষের যে শক্তি আছে- তা উজ্জিবিত করতে হবে। তাই কবি প্রতিবাদী, প্রতিহত করার চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে আহ্বান করেন-

‘এখনো তোমাদের উনুনে জ্বালানি আছে

…আছে একগুচ্ছ অগ্নিশিখা।’ [প্রত্যাশা]

কবির এই একগুচ্ছ অগ্নিশিখা নির্যাতকদের প্রতিহত করার প্রতীক। প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে তার জাতিকে হাঁটতে হবে। লড়তে হবে শত্রু সেনাদের সঙ্গে। যতই তারা নির্যাতক করুক, পুড়িয়ে মারুক, শিশুদের পাখির মত গুলি করুক, ধর্ষন করুক অগণিত ফিলিস্তিনি নারীগণকে, কিন্তু এই নির্যাতন যে চলতে থাকার কবি তা মানেন না। কবি ভাল করেই জানেন জুলুম কখনো স্থায়ী হতে পারে না। নিপেড়িত-নির্যাতিত ফিলিস্তিনিরা একগুচ্ছ অগ্নিশিখাতেই প্রতিবাদী হবে- রুখে দিবে ইসরাইলি তৎপরতা। এই বিশ্বাস কবির আছে। মুক্তিকামী মানুষের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম হারার নয়। সত্যের জয় বরাবরই হয়- কবি তা জানেন। কবি জাতিকে নির্যাতন যে শেষ হবে, তার কথা এভাবেই শোনান-

‘হে আরক্ত চোখ ও হাতের অধিকারী

রাত অবশ্যই শেষ হবে

নির্যাতন অবশ্যই নিঃশেষ হবে

নির্যাতন কক্ষ স্থায়ী হবে না

শিকলের বন্ধনও নয়।’ [মানুষ প্রসঙ্গ]

আগেও উল্লেখ করেছি- কবিকে সাত বছর বয়সেই দেশ ছাড়তে হয়েছিল। শুধু তাই নয়- বারবার কবিকে দেশ ছেড়ে থাকতে হয়েছে। করতে হয়েছে শরণার্থী জীবন যাপন। পালিয়ে বেরিয়ে পার করতে হয়েছে ফেরারী জীবন। নির্বাসিত হতে হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দেশে। কবি স্বদেশে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলতে পারেননি। শরণার্থী, নির্বাসিত আর ফেরারী জীবনে কবি লেবানন, সাইপ্রাস, সিরিয়া, আলজেরিয়া, রাশিয়া, কায়রো, ফ্রান্স, মস্কোসহ বহুদেশের বহু জনপদে জীবনযাপনের তাগিদে, স্বদেশের জন্য সময় কাটিয়েছেন।

প্রতিটি বন্ধুর মুহুর্তে কবি কখনো তার প্রিয় দেশকে ভুলে যাননি। তছবিহর জিকিরের মত তার হৃদয়ে যাপিত হয়েছে- একটি দেশ, একটি মানচিত্র, প্রিয় মাতৃভূমি ফিলিস্তিন। ফিলিস্তিনের অধিকার প্রাপ্তির স্বপ্নে বিভোর থেকেছেন কবি। প্রিয়দের মৃত্যুর মিছিলের পরও কবি প্রজন্ম রক্ষার তাগিদ অনুভব করেছেন প্রিয় স্বদেশের জাতি গঠনে। কবির কবিতায়-

‘মানুষের মতো আমরাও ভ্রমণ করি

এই ভ্রমণ যেন মেঘের পথে চলা

আমরা মেঘের ছায়া ও গাছের কান্ডে প্রিয়জনদের দাফন করি।

স্ত্রীদের আমরা বলছি,

অসম্ভব মুহূর্ত, একটি দেশ প্রাপ্তি ও এই ভ্রমণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত

তোমরা সন্তান প্রসব করে যাও।’ [মানুষের মতো আমরাও ভ্রমণ করি]

কবি মাহমুদ দারবিশের কখনো প্রতিবাদী কবিতা, ফিলিস্তিনিদের আশা জাগানি কবিতা, মুক্তির স্বপ্ন দেখানো কবিতা বারবার ক্ষুদ্ধ করেছে ইসরাইলি শাসকদের। তাই কবির উপর নেমে এসেছে ইসরাইল সরকারের নির্যাতন। যে অকথ্য নির্যাতনের শুরুটা হয়েছিল কবির স্কুল জীবনে কবিতা লেখার অপরাধে পুলিশের শাসানি থেকে। তবুও কবি চুপষে যাননি। সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে লিখে গেছেন, উচ্চারণ করেছেন সত্য কথাগুলো। এর জন্য ১৯৬১ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাঁচবার ইসরাইল সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছেন তিনি। এই গ্রেফতার, পরবর্তী বন্দি জীবন কোনোভাবেই তার সত্য থেকে কবিকে পিছু হটাতে পারেননি। বন্দি জীবনে কবি লিখেছেন:

‘আমার বাড়ির ঠিকানা পাল্টে গেছে

পরিবর্তিত হয়েছে খাবারের সময়

তামাকের পরিমাণ

কাপড়ের রঙ,

আমার চেহারা ও অবয়ব।’ [বন্দিশালা]

একের পর এক শরণার্থী জীবন, নির্বাসিত জীবন আর বন্দি জীবন কবিকে বঞ্চিত করেছে আপনজনদের সান্নিধ্য থেকে। কবি পাননি মায়ের ভালবাসার সুযোগটুকুও। শহিদ পিতার মৃত্যু মুহুর্তে তো নয়ই, কবরের পাশেও দাঁড়াতে পাননি তিনি। বঞ্চিত জীবনে কবি সুখি ছিলেন না। মায়ের ভালবাসা পাওয়ার জন্য বারবার উদগ্রীব হয়েছেন, অপেক্ষা করেছেন মার জন্য। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। কবির কবিতাতেই তার বঞ্চিত জীবনের আক্ষেপ প্রতিফলিত হয়েছে এভাবে:

‘আমি আমার মায়ের রুটির জন্য প্রতীক্ষা করছি

মায়ের কফির জন্য

মায়ের কোমল স্পর্শের জন্য।

শৈশব স্মৃতি আমার মধ্যে জেগে উঠছে দিনের পর দিন।

কারণ আমার জীবনকে ভালবাসি

আমি যখন মৃত্যুবরণ করবো

তখন, আমি আমার মায়ের অশ্রুজলে ভেসে যাব।’ [আমার মায়ের প্রতি]

কবির মার জন্য অপেক্ষার কথা, মার ভালবাসা আর সান্নিধ্য পাওয়ার তীব্র তৃষ্ণা- কবি কণ্ঠে অসংখ্য মা হারা ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্ব করে। কবির একক কণ্ঠেই উঠে আসে ফিলিস্তিনি সন্তানদের হাহাকার। এই হাহাকার বধির বিশ্ববিবেক শুনতে পায় না। যার ফলে আজও মাকে সন্তানহারা, সন্তানকে মাতৃহারা হতে হয় ফিলিস্তিনি জমিনে ইসরাইলি আক্রমনে।

কবি তার জীবনকালেই টের পেয়েছিলেন- ইসরাইলি আগ্রাসন সমূলে শেষ হয়নি। তারা যখন তখন সুযোগ পেলেই নেমে আসবে, দানবের মত ক্ষত-বিক্ষত করে দিবে ফিলিস্তিনকে। আর এই সত্য থেকেই ফিলিস্তিনের জাতির জনক ইয়াসির আরাফাত যখন রাষ্ট্র গঠন করলেন, আপাতত ইসরাইলি হামলা বন্ধ হলো ঠিক(!) তখন ইয়াসির আরাফাত কবিকে সংস্কৃতি মন্ত্রী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কবি সেই পুতুল সরকারের মন্ত্রী হওয়ার ডাক নাকচ করেছিলেন।

ইয়াসির আরাফাতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থেকেই কবি জানিয়েছেন- তিনি শুধু মুক্ত ফিলিস্তিনের মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিয়ে কবিতা লিখতে চান। তিন পুনর্বার ব্যক্ত করেছেন- নির্যাতকদের সাথে তার আপোষ নাই, বিশ্বাস নেই দখলদারি শোষকদের প্রতি। দেশের প্রতি যে ভালবাসা তা কবিকে আপোষ হতে শিখায়নি। দেশের জন্য কবি মরতেও রাজি, কিন্তু মাথা নত করতে রাজি নন। কবির কবিতায়:

‘আমি স্বেচ্ছায় মরতে পারি

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরতে পারি আমি মরতে পারি

শূলে চড়ে মরতে পারি জবাই হয়ে

কিন্তু আমি কখনোই বলবো না

আমাদের ভালবাসা নিস্ক্রান্ত হয়েছে, নিঃশেষ হয়েছে।’ [অসম্ভব]

ফিলিস্তিনের প্রতি কবির এই ভালবাসা নিঃশেষ হওয়ার নয়। তার ভালবাসার মৃত্যুও নেই। কবিদের ভালবাসা যুগ যুগ ধরেই বেঁচে থাকে। কবি বিশ্বাস করেন এই ভালবাসাই তার দেশকে আগানোর পথ দেখাবে। তার তরুন প্রজন্ম প্রেরণা পাবে দেশের জন্য আত্ম উৎসর্গে, সাহস পাবে দখলদারদের রুখে দিতে। তাদের এই সংগ্রাম, এই বিপ্লব ভালবাসাতেই প্রবাহিত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। কবি তাই আশাবাদী হয়ে উচ্চারণ করেন:

‘আমাদের এই ভূমি বন্ধ্যা নয়

প্রতিটি ভূমির একটি জন্মক্ষণ রয়েছে

বিপ্লবের জন্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে প্রতিটি সকালেই।’ [একগুচ্ছ আশা]

কবি এই আশা নিয়েই বেঁচে ছিলেন, ছিলেন কবিতায় মুক্তিযোদ্ধা, ফিলিস্তিনের অধিকার আদায়ে বিপ্লবী, কমিউনিস্ট কর্মী। তাকে দেখেই স্বপ্ন দেখেছে হাজারো ফিলিস্তিনি তরুন, অনুপ্রাণিত হয়েছে মুক্তিকামী যোদ্ধারা। দেশের অসংখ্য মানুষের ভালবাসা কবিকে দিয়েছে মানবতাবাদী কবির খ্যাতি। সেই ছোট্ট বালকই হয়ে উঠেছেন আরব বিশ্বের বিখ্যাত কবি, দ্রোহ ও মাতৃভূমির কবি, নিপেড়িত নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের কণ্ঠস্বর- একজন মাহমুদ দারবিশ। তার কবিতাই পৃথিবীর ফিলিস্তিন-পৃথিবীর প্যালেস্টাইন।

আল বিরওয়া গ্রামের একজন প্রবীণ ব্যক্তি হুসাইন দারবিশ। তার কাছে একজন বালক কবিতা শোনে। কবিতা মুখস্থ করে।

প্রাচীন আরবি কবিতা।

এই কবিতাগুলোই বালককে স্বপ্ন দেখায়, পুলকিত করে। ‘বড় হয়ে তুমি কি হবে’ বালককে প্রশ্ন করতেই বালক উত্তর দেয়- বড় হয়ে সে কবি হবে। অনেক বড় কবিতা লিখবে। এই কাব্য স্বপ্নচারী বালক আর কেউ নন, তিনি হুসাইন দারবিশের নাতি, সমগ্র ফিলিস্তিনের কণ্ঠস্বর, বিশ্বমানবতার মুক্তির কবি মাহমুদ দারবিশ।

একজন মাহমুদ দারবিশের কবি হয়ে ওঠার গল্পে আমরা তার দাদার প্রেরণাকে অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এটা দাবি করা সমুচিতও নয়- তার দাদাই তাকে কবি করে তুলেছে। প্রাচীন আরব কবি মু-আল্লাকারের কবিতা যেমন দারবিশকে কবিতা লেখার স্বপ্ন দেখিয়েছে, তেমনি প্রেরণা যুগিয়েছে তার দাদা হুসাইন দারবিশ।

মাহমুদ দারবিশের কবি সত্ত্বা এখানেই জাগ্রত হয়েছে ঠিক-তবে পুরোপুরিভাবে নয়। কবি মাহমুদ দারবিশকে কবি করে তুলেছে তার দেশ, তার দেশের অস্থিরতা ও ইসরাইলি বর্বরতার চারপাশ। মাত্র সাত বছরেই তো কবি তার জন্মভূমির বিধ্বস্তরূপ দেখেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন অন্যায় যুদ্ধ কিভাবে কেরে নিয়েছে তার সব।

কবি মাহমুদ দারবিশ এখানেই অনুভব করেছেন জন্মভূমির প্রতি প্রবল টান, তার সত্ত্বাজুড়েই হাহাকার করা দেশত্যাগের ক্ষত ও কষ্টগুলো শব্দ হয়ে জমাট বেঁধেছে, আকুতি করেছে দেশপ্রেমে। দেশের প্রতি তীব্র ভালবাসা স্বজন হারা কবিকে কলম ধরতে শিখিয়েছে। নিজ গ্রাম ছেড়ে লেবানন ঘুরে কবি স্বদেশের মাটিতেই পরাধীন হলেন। এই পরাধীনতার গ্লানী কবিকে পীড়া দেয়, খুচিয়ে তোলে কবিতার শক্তি। তাই মাত্র দশ বছর বয়সেই লিখলেন:

‘বিষণ্ন আমার দেশ আবার ফিরে আসবে

উদিত হবে নতুন সকাল

তোমরা চুরি করেছ আমার বাড়ি-ঘর

আমার দিনের আলো

তাইতো ফিলিস্তিন একটি বিতাড়িত জাতি।’ [বিষণ্ন আমার দেশ]

কবি শৈশবেই দেখেছেন ইসরাইলি আগ্রাসন, বারুদের গন্ধ, ভস্ম, বাড়ি-ঘর, রক্তাক্ত মানুষ, লাশের স্ত’প, স্বজনহারার আর্তনাদ। দেখেছেন নিজভূমেই পরবাসী হওয়া বন্দি মানুষগুলোর অসহ্য যন্ত্রনা। এসবই কবিকে দেশের জন্য কিছু করতে শিখিয়েছে। তাইতো কবি প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন, স্বদেশের আলোর দিন আসার প্রত্যাশায় কবিতায় প্রশ্ন তুললেন-

‘আমার ধ্বংসের দিনটি তোমরা উদযাপন করছো

আমার দিনটি কি সাড়ম্ভর অনুষ্ঠানের দিন?

তোমরা ফুর্তি করছো? নৃৃত্য করছো?

আর আমার জাতির দুহাত শৃঙ্খলাবদ্ধ?’ [বিষণ্ন আমার দেশ]

ফিলিস্তিনের অসহায় জাতির যখন দুর্বিসহ সময় ইসরাইলের তখন উৎসব, নিশ্চুপ পৃথিবীর উৎসব- তা কবিকে শৈশবেই ভাবিয়ে তুলেছে। বিপ্লবী হতে শিখিয়েছে সমগ্র অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কবিকে বাল্যকালেই দেশ ছেড়ে লেবাননে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। এই যে শরণার্থী জীবনের সূচনা, এই যাত্রা কবির পিছ ছাড়েনি। প্রায় পুরোটা জীবনই তাকে কাটাতে হয়েছে বিদেশ-ভূঁইয়ে পরবাসী হয়ে। কবির শরণার্থী জীবন, নির্বানিসত জীবন ইসরাইলি বর্বরতায় মুছে দিতে চেয়েছে স্বদেশের স্মৃতি। শৈশবে কবিকে স্বদেশের যেসব গাছ-পালা, ফসল ক্ষেতের সজীবতার ছবি দেখতেন, তাকে বারবার ক্ষয়ে যেতে দেখতে হয়েছে। স্বদেশ ছেড়ে পরবাসী জীবন কবিকে আহত করেছে ঠিকই, কিন্তু স্মৃতির ক্ষয় আনতে পারেনি।

বেদনাহত কবির কাছে স্বদেশের সব চিহ্ন ইসরাইলি সৈন্যদের সন্ত্রাসবাদে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে প্রতিনিয়ত। কবিকে তার চিরচেনা দেশ ছেড়ে থাকতে হয়েছে ভিনদেশে। ভিনদেশে একজন কবির পরিচয় কি? ফিলিস্তিনি? তার জাতীয়তার স্বীকৃতি ছিলনা। কবি সে সময় পাননি তার আপন পরিচয়। তাই যখন কবি মস্কো থেকে ফ্রান্সের পথে পা বাড়ান, জাতীয়তার অস্পষ্টতায় ফিরতে হয় কায়রোতে। ফিলিস্তিন বলে কবিকে কেউ চিনতে পায়নি। এখানে জাতীয়তার প্রশ্নে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে তাকে। তাই কবি বুকে অসংখ্য ক্ষত নিয়ে লিখলেন:

‘পাসপোর্টের বিবর্ণ ধূসর ছবির অস্পষ্টতায়

তারা আমায় চিনতে পারেনি।

ফটোগ্রাফপ্রেমী পর্যটকের প্রদর্শনীর মতোই

তাদের কাছে আমার ক্ষতগুলো।

তারা আমায় চিনতে পারেনি।’ [পাসপোর্ট]

ভিনদেশের মানুষগুলো তার ক্ষত, জাতীয়তার পরিচয়ের হাহাকার, জাতীসত্ত্বার চেতনার কবিকে চিনতে না পেলেও, কবিকে ভুলে যায়নি তার স্বদেশ। কবিও ভুলেনি তার পরিচয়। তার যে মাটিতে জন্ম, বেড়ে ওঠা- সেই প্রকৃতির সব কিছুই কবিকে চেনে। কবি তাই স্মৃতি কাতরতায় উচ্চারণ করেন-

‘সূর্যহীন উন্মুক্ত ভূমিতে আমার হাত ছেড়ে দিও না

কারণ, গাছ আমায় চেনে।

বৃষ্টির সুর মূর্ছনা ও বৃষ্টিও আমায় চেনে।’ [পাসপোর্ট]

কবির আত্মপরিচয়, স্মৃতির পরতে পরতে স্বদেশ- পিছু পড়ে থাকা ইসরাইলি সেনার গোলার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ফিলিস্তিনের হারানো সোনালি দিন, তার সবই কবির পরিচয়। কিন্তু এই পরিচয় মুছে দিতে উদ্যত শত্রু সৈন্যরা। মানবতা যখন ম্যানহলের অন্ধকারে বন্দি- তখন কবির পরিচয়, তার জাতির পরিচয় নিয়ে কে ভাবে? পরিচয় থাকা সত্যেও পরিচয়হীনতার যন্ত্রনা কতটুকু, তা কবি মাত্রই অনুভব করেন। পরিচয়হীন মানুষগুলোর কি যে কষ্ট তা ভুক্তভোগিরাই বোঝে। তাই তো কবি তার জাতীয়তাকে মুছে দিতে দেখে ক্ষিপ্ত হন, তার জাতীর পরিচয়ের স্বীকৃতি চান। প্রশ্ন তোলেন বিশ্ববিকের কাছে:

‘দূর এয়ারপোর্টের ফটক পর্যন্ত

আমার পিছু নেয়া বাবুইগুলো

গমের ক্ষেত

বন্দীশালা

শুভ্র মর্মরের সমাধি

প্রান্তসীমা

বর্ণিল রুমাল

চোখ

সব কিছুই আমার ছিল, কিন্তু

পাসপোর্টের ছবি থেকে তার এসব কিছু উধাও করে দিয়েছে।

যে ভূমি দুই হাতে গড়েছি

সেখানকার পরিচয় ও আমার নাম মুছে দেয়ার জন্যই কি এটা?’ [পাসপোর্ট]

কবির এই আর্তনাদ, না পাওয়ার বেদনা সমগ্র ফিলিস্তিনিদের জাতীসত্ত্বার কথা বলে। জাতীয়তার পরিচয়ের দাবি তোলে অসংখ্য নিপেড়িত, নির্যাতিত, স্বদেশ বিতাড়িত ফিলিস্তিনি দুঃখি মানুষগুলোর জন্য। এখানেই মাহমুদ দারবিশ হয়ে ওঠেন ফিলিস্তিনি জাতীয়তার কবি, জাতীয় কবি, অসংখ্য ফিলিস্তিনির কণ্ঠস্বর।

ইসরাইলি সেনাদের নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞে ফিলিস্তিনি জনগণকে বস্তুহারা হতে হয়েছে, শরণার্থী হতে হয়েছে বিদেশের মাটিতে। আবার স্বদেশেই দাস হতে হয়েছে বন্দি মানুষগুলোকে। অনেকের মত কবিও হারিয়েছেন সব। আগেই উল্লেখ করেছি- মাত্র সাত বছর বয়সেই তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে। বঞ্চিত হয়েছেন মার ভালবাসা থেকে।

প্রিয় মানুষ, প্রিয় ভূমি- এসবের সব হারানোর ক্ষত বারবার মানবিক চেতনার কবিকে মানবতা জাগানোর তাগিদ দিয়েছে। আগ্রাসনি নরপশুদের প্রতিহত করার ডাক দিয়েছে তার চারপাশ। কবি তাই প্রতিবাদী হয়েছেন। ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধারা যখন ইসরাইলি আগ্রাসনকে অস্ত্র দিয়ে প্রতিহত করতে লড়ে যাচ্ছিল, তখন কবির প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়েছিল কলম। কলম দিয়েই যুদ্ধ করেছেন তিন। প্রতিবাদী তার কলমে ধ্বনিত হয়েছে:

‘আমি মানুষকে ঘৃনা করি না

কারো উপর চাপ প্রয়োগ করি না

কিন্তু… যখন আমি ক্ষুধার্ত হই

তখন আমি লুণ্ঠনকারীর মাংস ভক্ষণ করি।

সুতরাং আমার ক্ষুধা থেকে

আমার ক্রোধ থেকে

সাবধান… সাবধান!’ [পরিচয় পত্র]

এই প্রতিবাদী উচ্চারণ থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা সাহস পায়, তাদের রক্তসঞ্চালন বেড়ে যায়। মাহমুদ দারবিশের কবিতা থেকেই নির্যাতকদের প্রতিহত করার তীব্র উচ্চারণ সাহসী করে তোলে তাদের। যুদ্ধ শিবিরে শিবিরে চলে কবির কবিতা পাঠ। ফিলিস্তিনি জনমনে সঞ্চারিত হয় প্রতিশোধের আগুন। এই আগুনের উজ্জ্বল শিখাটাই কবি মাহমুদ দারবিশ। তার পক্ষেই তো আরব বিশ্বকে একটি পরিবার ভাবা সম্ভব।

কবি শুধু ফিলিস্তিন নন, পুরো নির্যাতিত, নিপেড়িত আরবকেই পরিবার ভাবতে পেরেছেন। কবিতায় একে একে উচ্চারণ করেছেন প্রতিটি মানুষের কথা। জনতার দুর্বিসহ চিত্রপটই উঠে এসেছে তার কবিতায়। যত অসহ্য যন্ত্রনা দেওয়া হোক, যত নির্যাতনের খড়গ নেমে আসুক, যতই নিজেরা সর্বহারা হয়ে উঠুক, তবুও নির্যাতকের সঙ্গে আপোষ নয়। আপোষহীন কবি এখানেই তার জাতির আত্মগৌরবের কথা ব্যক্ত করেছেন। খেটে খাওয়া আপোষহীন মানুষগুলোর কথা এভাবেই বলেন-

‘আমি একজন আরব

আমি দিনরাত কষ্ট করে পাথরখনিতে কাজ করি

আমার আটটি সন্তান

এই পাথর থেকেই আমি তাদের রুটি, বই খাতা ও জামা কাপড় দেই

তবুও আমি তোমার দরজায় ভিক্ষা চাই না

তোমার ভর্ৎসনার প্রাসাদে আমি কুর্নিশ করি না।’ [পরিচয় পত্র]

এই আত্মগৌরব থেকেই কবি সম্ভাবনার পথ খোঁজেন। ইসরাইলি হামলায় স্বদেশ জ্বলে পুড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও কবি স্বপ্ন দেখান। জাতিকে স্বপ্নের পথের বাধা টপকাতে বলেন। প্রত্যাশা করেন নতুন একটা দিনের, নতুন ফিলিস্তিনের। যার সম্ভাবনাময় অনেক পথই এখনো আছে। সম্ভাবনাগুলো থেকে কবির কবিতায় উচ্চারিত হয়-

‘এখনো তোমাদের পাত্রে মধু আছে বাকি

মাছি তাড়িয়ে দাও

মধু সংরক্ষণ কর

এখনো তোমাদের ক্ষেতে আছে থোকা থোকা আঙুর

হে ক্ষেতের প্রহরী!

আঙুরগুলোকে পাকতে দাও।’ [প্রত্যাশা]

কবি জানেন তিনি যে প্রত্যাশার কথা বলছেন- তার পথে শত্রুও আছে। আর এই শত্রুদের প্রতিহত করেই এগুতে হবে। আকড়ে ধরতে হবে আগামীর সম্ভাবনাগুলোকে। সম্ভাবনার পথের দেয়াল ভাঙতে, নির্যাতকদের খড়গ রুখতে জনমানুষের যে শক্তি আছে- তা উজ্জিবিত করতে হবে। তাই কবি প্রতিবাদী, প্রতিহত করার চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে আহ্বান করেন-

‘এখনো তোমাদের উনুনে জ্বালানি আছে

…আছে একগুচ্ছ অগ্নিশিখা।’ [প্রত্যাশা]

কবির এই একগুচ্ছ অগ্নিশিখা নির্যাতকদের প্রতিহত করার প্রতীক। প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে তার জাতিকে হাঁটতে হবে। লড়তে হবে শত্রু সেনাদের সঙ্গে। যতই তারা নির্যাতক করুক, পুড়িয়ে মারুক, শিশুদের পাখির মত গুলি করুক, ধর্ষন করুক অগণিত ফিলিস্তিনি নারীগণকে, কিন্তু এই নির্যাতন যে চলতে থাকার কবি তা মানেন না। কবি ভাল করেই জানেন জুলুম কখনো স্থায়ী হতে পারে না। নিপেড়িত-নির্যাতিত ফিলিস্তিনিরা একগুচ্ছ অগ্নিশিখাতেই প্রতিবাদী হবে- রুখে দিবে ইসরাইলি তৎপরতা। এই বিশ্বাস কবির আছে। মুক্তিকামী মানুষের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম হারার নয়। সত্যের জয় বরাবরই হয়- কবি তা জানেন। কবি জাতিকে নির্যাতন যে শেষ হবে, তার কথা এভাবেই শোনান-

‘হে আরক্ত চোখ ও হাতের অধিকারী

রাত অবশ্যই শেষ হবে

নির্যাতন অবশ্যই নিঃশেষ হবে

নির্যাতন কক্ষ স্থায়ী হবে না

শিকলের বন্ধনও নয়।’ [মানুষ প্রসঙ্গ]

আগেও উল্লেখ করেছি- কবিকে সাত বছর বয়সেই দেশ ছাড়তে হয়েছিল। শুধু তাই নয়- বারবার কবিকে দেশ ছেড়ে থাকতে হয়েছে। করতে হয়েছে শরণার্থী জীবন যাপন। পালিয়ে বেরিয়ে পার করতে হয়েছে ফেরারী জীবন। নির্বাসিত হতে হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দেশে। কবি স্বদেশে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলতে পারেননি। শরণার্থী, নির্বাসিত আর ফেরারী জীবনে কবি লেবানন, সাইপ্রাস, সিরিয়া, আলজেরিয়া, রাশিয়া, কায়রো, ফ্রান্স, মস্কোসহ বহুদেশের বহু জনপদে জীবনযাপনের তাগিদে, স্বদেশের জন্য সময় কাটিয়েছেন।

প্রতিটি বন্ধুর মুহুর্তে কবি কখনো তার প্রিয় দেশকে ভুলে যাননি। তছবিহর জিকিরের মত তার হৃদয়ে যাপিত হয়েছে- একটি দেশ, একটি মানচিত্র, প্রিয় মাতৃভূমি ফিলিস্তিন। ফিলিস্তিনের অধিকার প্রাপ্তির স্বপ্নে বিভোর থেকেছেন কবি। প্রিয়দের মৃত্যুর মিছিলের পরও কবি প্রজন্ম রক্ষার তাগিদ অনুভব করেছেন প্রিয় স্বদেশের জাতি গঠনে। কবির কবিতায়-

‘মানুষের মতো আমরাও ভ্রমণ করি

এই ভ্রমণ যেন মেঘের পথে চলা

আমরা মেঘের ছায়া ও গাছের কান্ডে প্রিয়জনদের দাফন করি।

স্ত্রীদের আমরা বলছি,

অসম্ভব মুহূর্ত, একটি দেশ প্রাপ্তি ও এই ভ্রমণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত

তোমরা সন্তান প্রসব করে যাও।’ [মানুষের মতো আমরাও ভ্রমণ করি]

কবি মাহমুদ দারবিশের কখনো প্রতিবাদী কবিতা, ফিলিস্তিনিদের আশা জাগানি কবিতা, মুক্তির স্বপ্ন দেখানো কবিতা বারবার ক্ষুদ্ধ করেছে ইসরাইলি শাসকদের। তাই কবির উপর নেমে এসেছে ইসরাইল সরকারের নির্যাতন। যে অকথ্য নির্যাতনের শুরুটা হয়েছিল কবির স্কুল জীবনে কবিতা লেখার অপরাধে পুলিশের শাসানি থেকে। তবুও কবি চুপষে যাননি। সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে লিখে গেছেন, উচ্চারণ করেছেন সত্য কথাগুলো। এর জন্য ১৯৬১ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাঁচবার ইসরাইল সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছেন তিনি। এই গ্রেফতার, পরবর্তী বন্দি জীবন কোনোভাবেই তার সত্য থেকে কবিকে পিছু হটাতে পারেননি। বন্দি জীবনে কবি লিখেছেন:

‘আমার বাড়ির ঠিকানা পাল্টে গেছে

পরিবর্তিত হয়েছে খাবারের সময়

তামাকের পরিমাণ

কাপড়ের রঙ,

আমার চেহারা ও অবয়ব।’ [বন্দিশালা]

একের পর এক শরণার্থী জীবন, নির্বাসিত জীবন আর বন্দি জীবন কবিকে বঞ্চিত করেছে আপনজনদের সান্নিধ্য থেকে। কবি পাননি মায়ের ভালবাসার সুযোগটুকুও। শহিদ পিতার মৃত্যু মুহুর্তে তো নয়ই, কবরের পাশেও দাঁড়াতে পাননি তিনি। বঞ্চিত জীবনে কবি সুখি ছিলেন না। মায়ের ভালবাসা পাওয়ার জন্য বারবার উদগ্রীব হয়েছেন, অপেক্ষা করেছেন মার জন্য। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। কবির কবিতাতেই তার বঞ্চিত জীবনের আক্ষেপ প্রতিফলিত হয়েছে এভাবে:

‘আমি আমার মায়ের রুটির জন্য প্রতীক্ষা করছি

মায়ের কফির জন্য

মায়ের কোমল স্পর্শের জন্য।

শৈশব স্মৃতি আমার মধ্যে জেগে উঠছে দিনের পর দিন।

কারণ আমার জীবনকে ভালবাসি

আমি যখন মৃত্যুবরণ করবো

তখন, আমি আমার মায়ের অশ্রুজলে ভেসে যাব।’ [আমার মায়ের প্রতি]

কবির মার জন্য অপেক্ষার কথা, মার ভালবাসা আর সান্নিধ্য পাওয়ার তীব্র তৃষ্ণা- কবি কণ্ঠে অসংখ্য মা হারা ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্ব করে। কবির একক কণ্ঠেই উঠে আসে ফিলিস্তিনি সন্তানদের হাহাকার। এই হাহাকার বধির বিশ্ববিবেক শুনতে পায় না। যার ফলে আজও মাকে সন্তানহারা, সন্তানকে মাতৃহারা হতে হয় ফিলিস্তিনি জমিনে ইসরাইলি আক্রমনে।

কবি তার জীবনকালেই টের পেয়েছিলেন- ইসরাইলি আগ্রাসন সমূলে শেষ হয়নি। তারা যখন তখন সুযোগ পেলেই নেমে আসবে, দানবের মত ক্ষত-বিক্ষত করে দিবে ফিলিস্তিনকে। আর এই সত্য থেকেই ফিলিস্তিনের জাতির জনক ইয়াসির আরাফাত যখন রাষ্ট্র গঠন করলেন, আপাতত ইসরাইলি হামলা বন্ধ হলো ঠিক(!) তখন ইয়াসির আরাফাত কবিকে সংস্কৃতি মন্ত্রী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কবি সেই পুতুল সরকারের মন্ত্রী হওয়ার ডাক নাকচ করেছিলেন।

ইয়াসির আরাফাতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থেকেই কবি জানিয়েছেন- তিনি শুধু মুক্ত ফিলিস্তিনের মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিয়ে কবিতা লিখতে চান। তিন পুনর্বার ব্যক্ত করেছেন- নির্যাতকদের সাথে তার আপোষ নাই, বিশ্বাস নেই দখলদারি শোষকদের প্রতি। দেশের প্রতি যে ভালবাসা তা কবিকে আপোষ হতে শিখায়নি। দেশের জন্য কবি মরতেও রাজি, কিন্তু মাথা নত করতে রাজি নন। কবির কবিতায়:

‘আমি স্বেচ্ছায় মরতে পারি

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরতে পারি আমি মরতে পারি

শূলে চড়ে মরতে পারি জবাই হয়ে

কিন্তু আমি কখনোই বলবো না

আমাদের ভালবাসা নিস্ক্রান্ত হয়েছে, নিঃশেষ হয়েছে।’ [অসম্ভব]

ফিলিস্তিনের প্রতি কবির এই ভালবাসা নিঃশেষ হওয়ার নয়। তার ভালবাসার মৃত্যুও নেই। কবিদের ভালবাসা যুগ যুগ ধরেই বেঁচে থাকে। কবি বিশ্বাস করেন এই ভালবাসাই তার দেশকে আগানোর পথ দেখাবে। তার তরুন প্রজন্ম প্রেরণা পাবে দেশের জন্য আত্ম উৎসর্গে, সাহস পাবে দখলদারদের রুখে দিতে। তাদের এই সংগ্রাম, এই বিপ্লব ভালবাসাতেই প্রবাহিত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। কবি তাই আশাবাদী হয়ে উচ্চারণ করেন:

‘আমাদের এই ভূমি বন্ধ্যা নয়

প্রতিটি ভূমির একটি জন্মক্ষণ রয়েছে

বিপ্লবের জন্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে প্রতিটি সকালেই।’ [একগুচ্ছ আশা]

কবি এই আশা নিয়েই বেঁচে ছিলেন, ছিলেন কবিতায় মুক্তিযোদ্ধা, ফিলিস্তিনের অধিকার আদায়ে বিপ্লবী, কমিউনিস্ট কর্মী। তাকে দেখেই স্বপ্ন দেখেছে হাজারো ফিলিস্তিনি তরুন, অনুপ্রাণিত হয়েছে মুক্তিকামী যোদ্ধারা। দেশের অসংখ্য মানুষের ভালবাসা কবিকে দিয়েছে মানবতাবাদী কবির খ্যাতি। সেই ছোট্ট বালকই হয়ে উঠেছেন আরব বিশ্বের বিখ্যাত কবি, দ্রোহ ও মাতৃভূমির কবি, নিপেড়িত নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের কণ্ঠস্বর- একজন মাহমুদ দারবিশ। তার কবিতাই পৃথিবীর ফিলিস্তিন-পৃথিবীর প্যালেস্টাইন।

©somewhere in net ltd.