| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

মুগল আমলে সকল শ্রেণীর জমিদারকে পুলিশ ও বিচার বিভাগ এবং সামরিক বাহিনীর কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করতে হতো। রাজস্বগত এবং রাজনৈতিক কিছু কিছু অধিকার হাতে থাকায় জমিদারগণ স্থানীয় পর্যায়ে বিপুল প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। আর তার ফলে তারা তাদের নিজ নিজ এলাকার চৌহদ্দিতে হয়ে উঠতেন অবিসংবাদিত সার্বভৌম ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তবে বাংলার পল্লী অঞ্চলে সেই আমলে পূর্ণাঙ্গ পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। আর সেকারণে কিছু রাজস্ব কর্মচারীকে যুগপৎ পুলিশের দায়িত্ব অর্পণ করা হতো বা হয় । সেক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রামসরঞ্জামি পাইকের নাম উল্লেখ করা যায়। সেই পাইকগণকে প্রধানত জমিদারকে খাজনা আদায়ে এবং ক্ষেতের ফসল রক্ষায় সহায়তা করার জন্য নিযুক্ত করতেন। তারা এলাকায় চোর ডাকাত পাকড়াও করা, শান্তি রক্ষা এবং হাট-বাজার ও মেলার মতো জনসমাগমের স্থানগুলিতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী ছিল। বড় বড় জমিদারদের নিয়মিত পুলিশ বাহিনী ছিল এবং তাদেরকে থানা পদ্ধতির আওতায় সংগঠিত এবং নিয়ন্ত্রণ করা হতো। থানা ছিল বৃহত্তম পুলিশ ইউনিট আর এ থানাগুলির আওতায় ক্ষুদ্র এখতিয়ারগুলির নাম ছিল চৌকি কিংবা ফাঁড়ি। মুগল আমলের স্বর্ণযুগে থানায় সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন ফৌজদার । তিনি নামমাত্র জমিদারি নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকতেন। বাংলার নবাবি আমলে সেই থানাগুলি ক্রমাম্বয়ে এক চেটিয়া জমিদারি তালুকগুলির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।আঞ্চলিক বৃহৎ জমিদারিগুলির জমিদারদের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ছিল। বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা তাদের জন্য এক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মর্যাদার অনুরূপ এবং সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক ক্ষমতারও অধিকারী হওয়ায় স্বভাবতই এই জমিদারগণ কার্যত তাদের নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন অঞ্চলের একচ্ছত্র প্রভু হয়ে ওঠেন। তারা নিয়মিত আদালতে বসতেন। একে বলা হতো জমিদারি আদালত। এই আদালতের সুবাদে জমিদারগণ কেবল ক্ষমতা এবং মর্যাদাই পাননি, জরিমানা, নজরানা উপহার ও অন্যান্য মাধ্যমে তাদের কিছু আয়েরও ব্যবস্থা হয়ে যায়। ছোটখাটো জমিদাররা পর্যন্ত দেওয়ানি এবং ফৌজদারি বিচার পরিচালনায় কিছু কিছু ভাগ পেতেন। চৌধুরীরা ছিলেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ রকমের ছোট জমিদার। দেনা দায়, চুরি এবং ছোটখাটো কলহ বিবাদ সম্পর্কিত অভিযোগের বিচার ও জরিমানা তারা করতে পারতেন। দণ্ডপ্রদান সংক্রান্ত কোন স্থাপনা না থাকায় অপেক্ষাকৃত আরও ক্ষুদ্র জমিদারগণ জেল বা সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদানের যোগ্য গুরুতর এবং জটিল ধরনের মামলাগুলি নিকটবর্তী কাজীর আদালত বা থানাদারের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। বিবাদ বিসম্বাদের ক্ষেত্রে সুখ্যাতির অধিকারী অভিজাত এবং অত্যন্ত কুলীন মর্যাদার জমিদারকেই সবচেয়ে বাঞ্ছিত সালিশদার হিসেবে গণ্য করা হতো। তবে কোন কোন প্রধান জমিদার আভিজাত্যের সোপানক্রমে অপেক্ষাকৃত নীচুস্তরের মর্যাদার অধিকারী হলেও দেখা যেত তারাও প্রয়োজনের তাগিদে কুলীনদের বিবাদেরও নিত্তি দিচ্ছেন। বাস্তবিকপক্ষে, স্থানীয় পঞ্চায়েত বর্ষীয়ান সভা, ক্ষতিগ্রস্ত তরফকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হলে জমিদারদের কাছে বিবাদের বিষয়ে আপিল পেশ করা হতো। জমিদারি বিচার সহজে হাতের নাগালে পাওয়া সম্ভব হলেও এবং বিচার-ব্যয় সুলভ ও দ্রুততর হলেও নির্বাহী এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা একই ব্যক্তিতে ন্যস্ত করার সহজাত কিছু দুর্বলতাও ছিল। স্থানীয় স্বশাসনের সুযোগ নিয়ে কোন কোন জমিদার প্রজাবর্গের জন্য অত্যাচারী হয়ে উঠতেন। এ ধরনের আশঙ্কা এড়ানোর জন্য সরকার সর্বদা ব্যক্তি জমিদারদের কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখতেন।

জমিদারগণ বিশেষ করে প্রধান জমিদারগণকে ফৌজদারি সার্কেলে নিয়োজিত ফৌজদার বা সামরিক গভর্নরকে সামরিক সহায়তা যোগানোর শর্ত পালন করতে হতো। তারা কোন গুরুতর ধরনের বিদ্রোহ বা বহিরাক্রমণের ক্ষেত্রে ফৌজদারকে সীমিত সংখ্যক সেনা এবং ভারবাহী পশু যোগান দিতেন। মুগলগণ বড় আকারের স্থায়ী সেনাবাহিনী রাখত না বলে তাদেরকে আঞ্চলিক সর্দার বা প্রধান, গোষ্ঠী বা গোত্র প্রধানের মধ্য থেকে পরোক্ষ পর্যায়ে বাছাইকৃত সেনা যোগানের ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে হতো। এমনকি কোন কোন জমিদার আবার ব্যক্তিগতভাবে মুগল সম্রাটের রাজকীয় বাহিনীর মনসবদারি অভিজাত রাজপুরুষ, যার সামরিক খেতাব বা পদমর্যাদা থাকত কর্মকর্তার তালিকারও অন্তর্ভুক্ত থাকতেন। তাদের এ সেবার জন্য তাদের মর্যাদা অনুপাতে জায়গির মঞ্জুরির মাধ্যমে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা হতো। তাছাড়াও সমভূমির ও নদীমাতৃক দেশ বাংলার প্রবল মৌসুমি বর্ষণজনিত কারণে এদেশে অশ্বারোহী বা গোলন্দাজ বাহিনী মোতায়েন কার্যত ছিল নিষ্ফল। তাই সেসব বাহিনী যেটুকু কিছু কাজে লাগত তা শুধু গ্রীষ্মই। এরকম পরিস্থিতিতে বিদ্রোহী সর্দার বা প্রধান, মগ এবং ফিরিঙ্গি জলদসু্যদের মোকাবেলা করার জন্য মুগলদেরকে জমিদারদের সামরিক সাহায্য সহায়তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হতো। মগ এবং ফিরিঙ্গি জলদসু্যরা তখন মাঝে মাঝেই বাংলার দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তে হানাদারিতে নিয়োজিত ছিল। জমিদাররা সেনাবাহিনীর জন্য রসদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দিতে এবং সরকারের দুশমনদের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দিতে দায়বদ্ধ ছিল। বিরাট অঞ্চলের বড় জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে প্রতিরক্ষা, কৃষি ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য এবং রাজস্ব প্রেরণ ইত্যাদির নিরাপত্তা ও রায়ত বা প্রজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সামরিক স্থাপনা রাখতে পারতেন। তবে কেন্দ্রীয় শক্তি তথা মুগল সম্রাটের কর্তৃত্ব হ্রাস পাওয়া এবং পরবর্তীকালে বাংলা সুবার অস্থির পরিস্থিতির কারণে বাংলার জমিদার অভিজাতবর্গের ওপর নবাবের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে। নবাব ও মারাঠা এবং নবাব এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সংঘাতের জোয়ার ভাটার সঙ্গে তাল রেখে জমিদাররা তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করতেন।

সে সময় সামাজিক যে ভূমিকা ছিলঃ

জমিদারগণ সুবিধাভোগী উত্তরাধিকারমূলক অবস্থানের সুবাদে তাদের নিজস্ব জমিদারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও আদালত ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত জীবনধারা গড়ে তোলে আর জাঁকজমক এবং বিলাসিতায় একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। পাকব্রিটিশ আমলে তালুকে অনুপস্থিত জমিদারের সংখ্যা ছিল হাতে গোণা। যারা কানুনগো বা চৌধুরী হিসেবে তাদের সরকারি অবস্থান বজায় রাখে তারা ছিল একই লোকালয়ের জমিদার। আর সে কারণে ভূম্যধিকারী এই শ্রেণীটির সামাজিক কার্যকলাপ সাধারণত তাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র রাজ্যের চৌহদ্দিতেই সীমিত থাকে। তাদের বিলাসী জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিতে মিহি সুতিবস্ত্র, উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্র এবং পণ্য, রত্নালঙ্কার, কারুকার্যখচিত তরবারি এবং অস্ত্র তৈরির স্থানীয় নানা শিল্প ও কারুকলা এবং ক্ষুদ্রশিল্পকে সবিশেষ উৎসাহিত করেন। সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পরবেও এই বড় জমিদারদের ব্যয়বাহুল্য সমাজে সম্পদের সঞ্চালনকেও কমবেশি বৃদ্ধি করেছে। জমিদারদের দরবার ছিল নবাব দরবারের অনুকরণে নির্মিত। তাদের মুগল পোশাক পরিচ্ছদ, খানাপিনা, শিল্পকলা ও স্থাপত্যকলা চর্চার কারণে তুর্কি ফার্সি এবং দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে এক ধরনের সমম্বয়ের পথই প্রশস্ত হয়।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট।

![]() ২৯ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:৪৬

২৯ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:৪৬

নাইম রাজ বলেছেন: ধন্যবাদ ভাইয়া । শুভ সকাল।

২| ![]() ২৯ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:৩৮

২৯ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:৩৮

চাঁদগাজী বলেছেন:

মানুষের অবস্হা কি ছিল মোগল আমলে; স্কুল, কলেজ তো ছিলো না?

![]() ২৯ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:৪৯

২৯ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:৪৯

নাইম রাজ বলেছেন: তখন লেখা পড়া শিখতে মানুষকে অনেক শ্রম দিতে হয়েছে,আর তাই তখনকার দিনে প্রশ্ন উত্তর ফাঁসেরও

কোন ব্যবস্থা ছিল না । ধন্যবাদ ভাইয়া। শুভ সকাল ।

৩| ![]() ২৯ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ১১:৩৫

২৯ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ১১:৩৫

মামুন ইসলাম বলেছেন: চমৎকার ইতিহাস ।

![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:২০

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:২০

নাইম রাজ বলেছেন: ধন্যবাদ ভাইয়া। শুভ সকাল ।

৪| ![]() ২৯ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ১১:৪৮

২৯ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ১১:৪৮

নেয়ামুল নাহিদ বলেছেন: জানার মত অনেক কিছু আছে, ধন্যবাদ। অনেক বড় একটা পোস্ট লিখেছেন।

![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:২১

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:২১

নাইম রাজ বলেছেন: ধন্যবাদ ভাইয়া। শুভ সকাল । সুন্দর মন্তব্যের জন্য চির কৃতজ্ঞ।

৫| ![]() ২৯ শে মার্চ, ২০১৭ দুপুর ১২:৪৮

২৯ শে মার্চ, ২০১৭ দুপুর ১২:৪৮

blogermassud বলেছেন: ভালো লিখেছেন।

![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:২১

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:২১

নাইম রাজ বলেছেন: ধন্যবাদ ভাইয়া। শুভ সকাল । ভালো থাকুন।

৬| ![]() ২৯ শে মার্চ, ২০১৭ দুপুর ১:৪৮

২৯ শে মার্চ, ২০১৭ দুপুর ১:৪৮

নতুন বিচারক বলেছেন: ভালো ইতিহাস লেখছেন।

![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:২২

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:২২

নাইম রাজ বলেছেন: ধন্যবাদ ভাইয়া। শুভ সকাল ।

৭| ![]() ২৯ শে মার্চ, ২০১৭ দুপুর ২:২৪

২৯ শে মার্চ, ২০১৭ দুপুর ২:২৪

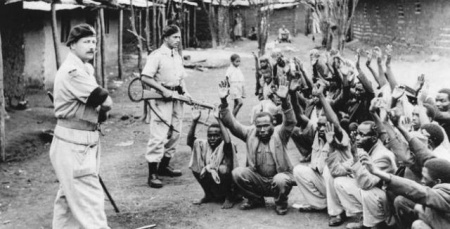

টারজান০০০০৭ বলেছেন: ব্রিটিশরা আসলেই ব্রিটিশ ছিল ! ![]()

![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:২৩

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:২৩

নাইম রাজ বলেছেন: এখনও ব্রিটিশরা আসলে ব্রিটিশিই রয়ে গেছে ।

৮| ![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:২৮

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:২৮

জুন বলেছেন: অল্প কথায় তুলে ধরেছেন পাক-ভারতের ইতিহাসের বিশাল প্লেক্ষাপটে মূঘল আমলের পুলিশ বিচার আর সামরিক শাসন ব্যবস্থা । ভালোলাগলো নাইম রাজ।

+

![]() ৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:৩২

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:৩২

নাইম রাজ বলেছেন: অনেক অনেক ধন্যবাদ আপু । মন্তব্যের জন্য কৃতজ্ঞতা । শুভসকাল।

©somewhere in net ltd.

১| ২৯ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:৩৭

২৯ শে মার্চ, ২০১৭ সকাল ৯:৩৭

অগ্নি সারথি বলেছেন: হুম!