| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

পৃথিবী সূর্য থেকে দূরত্ব অনুযায়ী তৃতীয়, সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনত্বযুক্ত এবং সৌরজগতের আটটি গ্রহের মধ্যে পঞ্চম বৃহত্তম গ্রহ। এটি সৌরজগতের চারটি কঠিন গ্রহের অন্যতম। পৃথিবীর অপর নাম "বিশ্ব" বা "নীলগ্রহ"। ইংরেজি ভাষায় পরিচিত আর্থ (Earth) নামে, গ্রিক ভাষায় পরিচিত গাইয়া নামে, লাতিন ভাষায় এই গ্রহের নাম "টেরা (Terra)। পৃথিবী হল মানুষ সহ কোটি কোটি প্রজাতির আবাসস্থল হল। পৃথিবীই একমাত্র মহাজাগতিক স্থান যেখানে প্রাণের অস্তিত্বের কথা বিদিত। ৪৫৪ কোটি বছর আগে পৃথিবী গঠিত হয়েছিল। এক বিলিয়ন বছরের মধ্যেই পৃথিবীর বুকে প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। পৃথিবীর জৈবমণ্ডল এই গ্রহের বায়ুমণ্ডল ও অন্যান্য অজৈবিক অবস্থাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে একদিকে যেমন বায়ুজীবী জীবজগতের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি ওজন স্তর গঠিত হয়েছে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে একযোগে এই ওজন স্তরই ক্ষতিকর সৌর বিকিরণের গতিরোধ করে গ্রহের বুকে প্রাণের বিকাশ ঘটার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ও কক্ষপথ এই যুগে প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষায় সহায়ক হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, আরও ৫০ কোটি বছর পৃথিবী প্রাণধারণের সহায়ক অবস্থায় থাকবে।পৃথিবীর উপরিতল একাধিক শক্ত স্তরে বিভক্ত। এগুলিকে ভূত্বকীয় পাত বলা হয়। কোটি কোটি বছর ধরে এগুলি পৃথিবীর উপরিতলে এসে জমা হয়েছে। পৃথিবীতলের প্রায় ৭১% লবণাক্ত জলের মহাসাগর দ্বারা আবৃত।অবশিষ্টাংশ গঠিত হয়েছে মহাদেশ ও অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে। স্থলভাগেও রয়েছে অজস্র হ্রদ ও জলের অন্যান্য উৎস। এগুলি নিয়েই গঠিত হয়েছে বিশ্বের জলভাগ। জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তরল জল এই গ্রহের ভূত্বকের কোথাও সমভার অবস্থায় পাওয়া যায় না। পৃথিবীর মেরুদ্বয় সর্বদা কঠিন বরফ (আন্টর্কটিক বরফের চাদর) বা সামুদ্রিক বরফে (আর্কটিক বরফের টুপি) আবৃত থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ সর্বদা ক্রিয়াশীল। এই অংশ গঠিত হয়েছে একটি আপেক্ষিকভাবে শক্ত ম্যান্টেলের মোটা স্তর, একটি তরল বহিঃকেন্দ্র (যা একটি চৌম্বকক্ষেত্র গঠন করে) এবং একটি শক্ত লৌহ অন্তঃকেন্দ্র নিয়ে গঠিত।মহাবিশ্বের অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশেষ করে সূর্য ও চাঁদের সঙ্গে এই গ্রহের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবী নিজ কক্ষপথে মোটামুটি ৩৬৫.২৬ সৌরদিনে বা এক নক্ষত্র বর্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর ২৩.৪ ডিগ্রি কোণে হেলে রয়েছে। এর ফলে এক বিষুবীয় বছর (৩৬৫.২৪ সৌরদিন) সময়কালের মধ্যে এই বিশ্বের বুকে ঋতুপরিবর্তন ঘটে থাকে। পৃথিবীর একমাত্র বিদিত প্রাকৃতিক উপগ্রহ হল চাঁদ। ৪.৩৫ বিলিয়ন বছর আগে চাঁদ পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু করেছিল। চাঁদের গতির ফলেই পৃথিবীতে সামুদ্রিক জোয়ারভাঁটা হয় এবং পৃথিবীর কক্ষের ঢাল সুস্থিত থাকে। চাঁদের গতিই ধীরে ধীরে পৃথিবীর গতিকে কমিয়ে আনছে। ৩.৮ বিলিয়ন থেকে ৪.১ বিলিয়ন বছরের মধ্যবর্তী সময়ে পরবর্তী মহাসংঘর্ষের সময় একাধিক গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষে গ্রহের উপরিতলের পরিবেশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।গ্রহের খনিজ সম্পদ ও জৈব সম্পদ উভয়ই মানবজাতির জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। এই গ্রহের অধিবাসীরা প্রায় ২০০টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে সমগ্র গ্রহটিকে বিভক্ত করে বসবাস করছে। এই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক কূটনৈতিক, পর্যটন, বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। মানব সংস্কৃতি গ্রহ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণার জন্মদাতা। এই সব ধারণার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীকে দেবতা রূপে কল্পনা, সমতল বিশ্ব কল্পনা এবং পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্ররূপে কল্পনা। এছাড়া একটি সুসংহত পরিবেশ রূপে বিশ্বকে কল্পনা করার আধুনিক প্রবণতাও লক্ষিত হয়। এই ধারণাটি বর্তমানে প্রাধান্য অর্জন করেছে।

পৃথিবীর কালানুক্রমিক ইতিহাস:-

উৎপত্তি:-

সৌরজগৎ সৃষ্টির মোটামুটি ১০০ মিলিয়ন বছর পর একগুচ্ছ সংঘর্ষের ফল হলো পৃথিবী। আজ থেকে ৪.৫৪ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী নামের গ্রহটি আকৃতি পায়, পায় লৌহের একটি কেন্দ্র এবং একটি বায়ুমণ্ডল। সাড়ে ৪০০ কোটি বছর আগে দুটি গ্রহের তীব্র সংঘর্ষ হয়েছিল। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, এ সময় জুড়ে যায় গ্রহ দুটি। পৃথিবী নামক গ্রহের সঙ্গে চরম সংঘর্ষ হয়েছিল থিয়া নামে একটি গ্রহের। সংঘর্ষের সময় পৃথিবীর বয়স ছিল ১০ কোটি বছর। সংঘর্ষের জেরে থিয়া ও পৃথিবীর জুড়ে যায়, তৈরি হয় নতুন গ্রহ। সেই গ্রহটিতেই আমরা বাস করছি। তিনবার চন্দ্র অভিযানে পাওয়া চাঁদের মাটি এবং হাওয়াই অ্যারিজোনায় পাওয়া আগ্নেয়শিলা মিলিয়ে চমকে যান গবেষকরা। দুটি পাথরের অক্সিজেন আইসোটোপে কোনও ফারাক নেই। গবেষকদলের প্রধান অধ্যাপক এডওয়ার্ড ইয়ংয়ের কথায়, চাঁদের মাটি আর পৃথিবীর মাটির অক্সিজেন আইসোটোপে কোনও পার্থক্য পাইনি। থিয়া নামক গ্রহটি তখন পরিণত হচ্ছিল। ঠিক সেই সময়েই ধাক্কাটি লাগে এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।সৌরজগতের ভেতরে অবস্থিত সবচেয়ে পুরনো পদার্থের বয়স প্রায় ৪.৫৬ শত কোটি বছর। আজ থেকে ৪.৫৪ শত কোটি বছর আগে পৃথিবীর আদিমতম রূপটি গঠিত হয়। সূর্যের পাশাপাশি সৌরজগতের অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুগুলিও গঠিত হয় ও এগুলোর বিবর্তন ঘটতে থাকে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি আণবিক মেঘ থেকে একটি সৌর নীহারিকা মহাকর্ষীয় ধসের মাধ্যমে কিছু আয়তন বের করে নেয়, যা ঘুরতে শুরু করে এবং চ্যাপ্টা হয়ে তৈরি হয় পরিনাক্ষত্রিক চাকতিতে, এবং এই চাকতি থেকেই সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি ঘটে। একটি নীহারিকাতে বায়বীয় পদার্থ, বরফকণা এবং মহাজাগতিক ধূলি (যার মধ্যে আদিম নিউক্লাইডগুলিও অন্তর্ভুক্ত) থাকে। নীহারিকা তত্ত্ব অনুযায়ী সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতিক্ষুদ্র গ্রহগুলি গঠিত হয়। এভাবে আদিম পৃথিবীটি গঠিত হতে প্রায় ১ থেকে ২ কোটি বছর লেগেছিল।চাঁদের গঠন নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে এবং বলা হয় চাঁদ প্রায় ৪.৫৩ বিলিয়ন বছর পূর্বে গঠিত হয়। একটি গবেষণারত অনুমানের তথ্য অনুসারে, মঙ্গল গ্রহ আকারের বস্তু থিয়ার সাথে পৃথিবীর আঘাতের পরে পৃথিবী থেকে খসে পড়া বস্তুর পরিবৃদ্ধি ফলে চাঁদ গঠিত হয়। এই ঘটনা থেকে বলা হয়ে থাকে যে, থিয়া গ্রহের ভর ছিল পৃথিবীর ভরের প্রায় ১০%, যা পৃথিবীকে আঘাত করে কৌনিক ভাবে, এবং আঘাতের পরে এটির কিছু ভর পৃথিবীর সাথে বিলীনও হয়ে যায়। প্রায় ৪.১ থেকে ৩.৫ গিগা বছরের মধ্যে অজস্র গ্রহাণুর আঘাত যা ঘটে শেষেরদিকের অজস্র গ্রহাণুবর্ষণ সময়ে, যার ফলে চাঁদের বৃহত্তর পৃষ্ঠতলের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, আর এর কারণ ছিল পৃথিবীর উপস্থিতি।

ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস:-

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও সাগরসমূহ আগ্নেয়গিরির উৎগিরণ ও জলীয় বাষ্প সমৃদ্ধ গ্যাসের অতিনির্গমনের (Outgassing) ফলে সৃষ্টি হয়েছে। গ্রহাণুপুঞ্জ, ক্ষুদ্র গ্রহ, ও ধুমকেতু থেকে আসা ঘনীভূত জল ও বরফের সম্মিলনে পৃথিবীর সাগরসমূহের উৎপত্তি হয়েছে। ফেইন্ট ইয়ং সান প্যারাডক্স মডেলে বলা হয়, যখন নব গঠিত সূর্যে বর্তমান সময়ের চেয়ে মাত্র ৭০% সৌর উজ্জ্বলতা ছিল তখন বায়ুমণ্ডলীয় "গ্রিনহাউজ গ্যাস" সাগরের পানি বরফ হওয়া থেকে বিরত রাখে। ৩.৫ গিগা বছর পূর্বে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র গঠিত হয়, যা সৌর বায়ুর ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে উড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।পৃথিবীর শক্ত বহিরাবণ সৃষ্টি হয়েছে যখন পৃথিবীর গলিত বাইরের অংশ ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়। দুটি মডেলে ব্যাখ্যা করা হয় যে, ভূমি ধীরে ধীরে বর্তমান অবস্থায় এসেছে, বা পৃথিবীর ইতিহাসের শুরুতে দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছেএবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মহাদেশীয় অঞ্চলসমূহ গঠিত হয়েছে। মহাদেশসমূহ পৃথিবীর অভ্যন্তরে লাগাতার তাপ হ্রাস পাবার ফলে ভূত্বকীয় পাত গঠিত হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক সময় শত-মিলিয়ন বছর যাবত চলে এবং এ সময়ে মহামহাদেশসমূহ একত্রিত হয়েছে ও ভেঙ্গে আলাদাও হয়েছে। প্রায় ৭৫ কোটি বছর পূর্বে সবচেয়ে প্রাচীন মহামহাদেশ রোডিনিয়া ভাঙ্গতে শুরু করে। মহাদেশটি পরে পুনরায় ৬০ কোটি বছর থেকে ৫৪ কোটি বছর পূর্বে একত্রিত হয়ে প্যানোটিয়া, পরবর্তীতে প্যানজিয়ায় একত্রিত হয়, যাও পরে ১৮ কোটি বছর পূর্বে ভেঙ্গে যায়।বরফ যুগের বর্তমান রূপ শুরু হয় প্রায় ৪ কোটি বছর পূর্বে এবং ৩০ লক্ষ বছর পূর্বে প্লেইস্টোসিন সময়ে তা ঘনীভূত হয়। ৪০,০০০ থেকে ১০০,০০০ বছর পূর্বে হিমবাহ ও বরফ গলার কারনে উচ্চ-অক্ষাংশ অঞ্চলসমূহের উচ্চতা কমতে থাকে। শেষ মহাদেশীয় হিমবাহ শেষ হয় ১০,০০০ বছর পূর্বে।

জীবনের আবির্ভাব ও বিবর্তন:-

রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্রায় ৪০০ কোটি বছর পূর্বের প্রথম অণুর সন্ধান পাওয়া যায়। আরও ৫০ কোটি বছর পরে, সকল জীবের শেষ একক পূর্বপুরুষের সন্ধান মিলে। সালোকসংশ্লেষণের বিবর্তনের ফলে সৌর শক্তি সরাসরি জীবের জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ফলে অক্সিজেন (O2) বায়ুমণ্ডলে একীভূত হয় এবং সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির সাথে মিথষ্ক্রিয়ার কারনে এ থেকে পৃথিবীকে রক্ষার জন্য বায়ুমণ্ডলের উপরে রক্ষাকারী ওজোন স্তর (O3) সৃষ্টি হয়। বৃহৎ কোষের সাথে ক্ষুদ্র কোষের একত্রিত হওয়ার ফলে জটিল কোষ গঠিত হয় যাকে সুকেন্দ্রিক বলা হয়। কলোনির মধ্যে কোষসমূহ আরও বিশেষায়িত হতে থাকলে বহুকোষী জীব গঠিত হয়। ওজোন স্তরে ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণ শোষণের ফলে ভূপৃষ্ঠে জীবসমূহ একত্রিত হতে থাকে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন জীবের জীবাশ্মসমূহ হল পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত ৩.৪৮ বিলিয়ন বছর পূর্বের স্যান্ডস্টোন মাইক্রোবায়াল ম্যাট জীবাশ্ম, পশ্চিম গ্রিনল্যান্ডে প্রাপ্ত ৩.৭ বিলিয়ন বছর পূর্বের মেটাসেডিমেন্ট জৈব গ্রাফাইট, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত জৈব শিলার অংশবিশেষ।৭৫ থেকে ৫৮ কোটি বছর পূর্বে নিউপ্রোটেরোজোয়িক সময়ে, পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশ বরফাচ্ছাদিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই ধারণাকে "স্নোবল আর্থ" বলা হয় এবং এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে কারণ এর পরে যখন জটিলভাবে বহুকোষী জীব গঠিত হওয়া শুরু হয় তখন ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ হয়েছিল। ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণের পরে ৫৩৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে আরও পাঁচটি বড় ধরণের বিস্ফোরণ হয়। সবচেয়ে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ হল ক্রেটাশাস-টার্টিয়ারি বিলুপ্তি, যা ৬৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে সংগঠিত হয়। এ সময়ে গ্রহাণুর প্রভাবে যেসব ডাইনোসর উড়তে পারে না এবং অন্যান্য বৃহৎ সরীসৃপসমূহ বিলুপ্ত হতে থাকে, কিন্তু ছোট প্রজাতির প্রাণীকুল, যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণীসমূহ বেঁচে যায়। ৬৬ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত, স্তন্যপায়ীদের জীবনে ভিন্নতা দেখা দেয় এবং আরও কয়েক মিলিয়ন বছর পূর্বে আফ্রিকান বানর-সদৃশ্য প্রাণী, যেমন অরোরিন টুজেনেসিস সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা লাভ করে। কৃষিকাজের উন্নয়ন এবং পরে সভ্যতার উন্নয়নের ফলে পরিবেশ ও প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব বাড়তে থাকে এবং বর্তমান অবস্থায় আসে।

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ:-

পৃথিবীর প্রত্যাশিত দীর্ঘ-মেয়াদি ভবিষ্যৎ সূর্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আগামী ১.১ গিগা বছরের মধ্যে (১ গিগা বছর= ১০৯ বছর) সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতা আরো ১০% বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আগামী ৩.৫ গিগা বছরের তা আরও ৪০% বৃদ্ধি পেতে পারে। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা অজৈব কার্বন চক্রকে তরান্বিত করবে, যার ফলশ্রুতিতে বায়ুতে এটির ঘনত্ব উদ্ভিদের জন্য মারাত্নক ভাবে কমে আসবে (সি৪ ফটোসিন্থেসিসে মাত্র ১০পিপিএম হবে) প্রায় ৫০০ - ৯০০ মেগা বছর পরে (১ মেগা বছর= ১০৬ বছর)। উদ্ভিদহীনতার কারনে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন থাকবে না, এবং প্রাণী জগৎ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পরবর্তী বিলিয়ন বছরের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠের উপরের সকল পানি শুকিয়ে যাবে এবং সারা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৭০°সে (১৫৮°ফা)। এই সময়ের পর থেকে, আশা করা হয় পরবর্তী ৫০০ মেগা বছর পৃথিবী বসবাসযোগ্য থাকবে, এটা ২.৩ গিগা বছর পর্যন্তও সম্ভব যদি বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন না থাকে।এমনকি যদি সূর্য শাশ্বত ও স্থিতিশীল থাকে, আধুনিক মহাসাগরগুলোতে থাকা ২৭% পানি ভূ-অভ্যন্তরের গুরুমন্ডল স্তরে হারিয়ে যাবে, এটির কারণ সাগরের মধ্যে অবস্থিত শৈলশ্রেণী থেকে নির্গত হওয়া বাষ্পের পরিমাণ কমে যাওয়া।৫ গিগা বছরের মধ্যে সূর্যের আকারের পরিবর্তন হয়ে একটি রেড জায়ান্ট বা লোহিত দানবে পরিনত হবে। বিভিন্ন মডেল থেকে এটা অনুমান করা যায় সূর্যের আকৃতি বৃদ্ধি পাবে প্রায় ১ এইউ (১৫,০০,০০,০০০ কি.মি), যা এটির বর্তমান পরিধির তুলনায় ২৫০ গুন বেশি।পৃথিবীর ভাগ্য খুব ভালভাবে পরিষ্কার এই সময়ে। লোহিত দানব হিসাবে, সূর্য এই সময় তার ভরের প্রায় ৩০% হারাবে। তাই, জোয়ার-ভাটা বিহীন পৃথিবী, একটি কক্ষপথে সূর্যকে প্রায় ১.৭ এইউ দূরত্বে প্রদক্ষিণ করবে, এই সময় নক্ষত্রটি তার সর্বোচ্চ পরিধিতে পরিণত হবে। বেঁচে থাকা বাকি জীব বৈচিত্র্যে বেশিরভাগ গুলো, কিন্তু সব নয় সূর্যের বাড়তে থাকা উজ্জ্বলতা কারণে মারা যাবে (উজ্জ্বলতার সর্বোচ্চ সীমা বর্তমান সীমার থেকে ৫,০০০ গুণ বেশি হবে)।২০০৮ সালে করা একটি সিমুলেশনের ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে, জোয়ার-ভাটার প্রভাব না থাকার কারণে পৃথিবীর কক্ষপথ এক সময় হ্রাস পাবে এবং সূর্য এটিকে টেনে নিবে নিজের দিকে, ফলাফলস্বরূপ পৃথিবী সূর্যের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করবে এবং এক সময় বাষ্পে পরিণত হবে।

গাঠনিক বৈশিষ্ঠ্য:-

আকৃতি:-

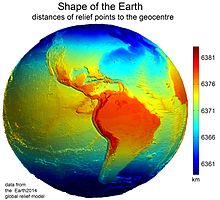

পৃথিবী দেখতে পুরোপুরি গোলাকার নয়, বরং কমলালেবুর মত উপর ও নিচের দিকটা কিছুটা চাপা এবং মধ্যভাগ (নিরক্ষরেখার কাছাকাছি) স্ফীত। এ'ধরণের স্ফীতি তৈরি হয়েছে নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে এটির ঘূর্ণনের কারণে। একই কারণে বিষুব অঞ্চলের ব্যাস মেরু অঞ্চলের ব্যাসের তুলনায় প্রায় ৪৩ কি.মি. বেশি।পৃথিবীর আকৃতি অনেকটাই কমলাকার উপগোলকের মত। ঘূর্ণনের ফলে, পৃথিবীর ভৌগলিক অক্ষ বরাবর এটি চ্যাপ্টা এবং নিরক্ষরেখা বরাবর এটি স্ফীত। নিরক্ষরেখা বরাবর পৃথিবীর ব্যাস মেরু থেকে মেরুর ব্যাসের তলনায় ৪৩ কিলোমিটার (২৭ মা) বৃহৎ। তাই, পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর পৃথিবীর ভরকেন্দ্র থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বটি হল নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত চিম্বরাজো আগ্নেয়গিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি। আদর্শ মাপের উপগোলকের গড় ব্যাস হল ১২,৭৪২ কিলোমিটার (৭,৯১৮ মা)। স্থানীয় ভূসংস্থানে ব্যাসের মান আদর্শ উপগোলকের ব্যাসের মানের চেয়ে ভিন্ন হয়, যদিওবা সারা বিশ্বের কথা বিবেচনা করলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় এই বিচ্যুতির মান যৎ সামান্য: সর্বোচ্চ পরিমাণ বিচ্যুতির মান হল মাত্র ০.১৭%, যা পাওয়া যায় মারিয়ানা খাতে (যা ১০,৯১১ মিটার (৩৫,৭৯৭ ফু) সমুদ্র পৃষ্ঠতল থেকে নীচে), আর অপরদিকে মাউন্ট এভারেস্টে (৮,৮৪৮ মিটার (২৯,০২৯ ফু) যা সমুদ্র পৃষ্ঠতলের থেকে উঁচুতে) বিচ্যুতির মান ০.১৪%।জিওডেসি প্রকাশ করে যে, পৃথিবীতে সমুদ্র তার প্রকৃত আকার ধারণ করবে যদি ভূমি ও অন্যান্য চাঞ্চলতা যেমন ঢেউ ও বাতাস না থাকে, আর একে সংজ্ঞায়িত করা হয় জিওইড দ্বারা। আরো স্পষ্ট ভাবে, জিওইডের পরিমাণ হবে গড় সমুদ্র পৃষ্টতলের উচ্চতায় অভিকর্ষীয় মানের সমান।

রাসায়নিক গঠন:-

পৃথিবীর ভর হল প্রায় ৫.৯৭ x ১০২৪ কিলোগ্রাম (৫,৯৭০ ইয়াটোগ্রাম)। এটি গঠিত যে সকল উপাদান দিয়ে তার মধ্যে সবচাইতে বেশি হল লোহা (৩২.১%), অক্সিজেন (৩০.১%), সিলিকন (১৫.১%), ম্যাগনেসিয়াম (১৩.৯%), সালফার (২.৯%), নিকেল (১.৮%), ক্যালসিয়াম (১.৫%), এবং অ্যালুমিনিয়াম (১.৪%), এ ছাড়া বাকি ১.২% এর মধ্যে রয়েছে অন্যান্য বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতি। ভরের পৃথকীকরণ ঘটার ফলে, অনুমান করা হয় পৃথিবীর কেন্দ্র অঞ্চলটি প্রধানত গঠিত লোহা (৮৮.৮%) দ্বারা, এর সাথে অল্প পরিমাণে রয়েছে নিকেল (৫.৮%), সালফার (৪.৫%), এবং এছাড়া অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে ১% এরও কম।সাধারণত পৃথিবীর ভূত্বকের শিলাগুলোর উপাদানসমূহের সবগুলোই হয়ে থাকে অক্সাইড ধরণের: তবে এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম হল এতে ক্লোরিন, সারফার, এবং ফ্লোরিনের উপস্থিতি এবং সাধারণত কোন শিলায় এগুলোর পরিমাণ হয়ে থাকে মোট পরিমাণের ১% এরও কম। মোট ভূত্বকের ৯৯% গঠিত হয়ে থাকে ১১ ধরণের অক্সাইড দ্বারা, যার মধ্যে প্রধান উপাদানগুলো হল সিলিকা, অ্যালুমিনা, আয়রন অক্সাইড, লাইম, ম্যাগনেসিয়া (ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড), পটাশ এবং সোডা।

অভ্যন্তরীণ কাঠামো:-

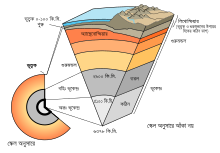

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কাঠামো অন্যান্য বহুজাগতিক গ্রহের মত বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত, স্তরগুলোর গঠন এগুলোর রাসায়নিক ও ভৌত (রিওলজি) বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। সবচেয়ে বাইরের স্তরটি রাসায়নিকভাবে স্বতন্ত্র নিরেট সিলিকেট ভূত্বক, যার নীচে রয়েছে অধিক সান্দ্রতা সম্পন্ন নিরেট ম্যান্টেল বা গুরুমণ্ডল। ভূত্বকটি গুরুমণ্ডল থেকে পৃথক রয়েছে মোহোরোভিচিক বিচ্ছিন্নতা (Mohorovičić discontinuity) অংশ দ্বারা। ভূত্বকের পুরুত্ব মহাসাগরে নীচে প্রায় ৬ কিলোমিটার এবং মহাদেশের ক্ষেত্রে প্রায় ৩০-৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে। ভূত্বক এবং এর সাথে ঠান্ডা, দৃঢ় উপরের দিকের উর্দ্ধ গুরুমণ্ডলকে একসাথে বলা হয়ে থাকে লিথোস্ফিয়ার এবং লিথোস্ফিয়ার সেই অংশ যেখানে টেকটনিক প্লেটগুলো সংকুচিত অবস্থায় থাকে। লিথোস্ফিয়ারের পরের স্তরটি হল অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার, এটা এর উপরের স্তর থেকে কম সান্দ্রতা সম্পন্ন, এবং এর উপরে অবস্থান করে লিথোস্ফিয়ার নড়াচড়া করতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪১০ কি.মি. থেকে ৬৬০ কি.মি. গভীরতার মধ্যে গুরুমণ্ডলের ক্রিস্টাল কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়, এখানে রূপান্তর অঞ্চলের একটি বিস্তারে পাওয়া যায়, যা উর্দ্ধ গুরুমণ্ডল ও নিম্ন গুরুমণ্ডলকে পৃথক করে। গুরুমণ্ডলের নীচে, অত্যন্ত সান্দ্রতা পূর্ণ একটি তরল বহিঃ ভূকেন্দ্র থাকে, যা একটি নিরেট অন্তঃ ভূকেন্দ্রের উপরে অবস্থান করে।[৮৬] পৃথিবীর অন্তঃ ভূকেন্দ্রের ঘূর্ণনের কৌণিক বেগ বাদবাকি ভূখন্ডের তুলনায় সামান্য বেশি হতে পারে, এটি প্রতি বছর ০.১–০.৫° বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।[৮৭] অন্তঃ ভূকেন্দ্রের পরিধি পৃথিবীর পরিধির তুলনায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে।

বাহ্যিক গঠন:-

পৃথিবীর উৎপত্তির সময় এটি ছিল একটি উত্তপ্ত গ্যাসের পিন্ড। উত্তপ্ত অবস্থা থেকে এটি শীতল ও ঘনীভূত হয়। এ সময় ভারী উপাদানগুলা এটির কেন্দ্রের দিকে জমা হয় আর হাল্কা উপাদান গুলা ভরের তারতম্য অনুসারে নিচ থেকে উপরের স্তরে স্তরে জমা হয়। পৃথিবীর এ সকল স্তর এক একটি মণ্ডল নামে পরিচিত। সবচেয়ে উপরে রয়েছে অশ্মমণ্ডল স্তর। অশ্মমণ্ডলের উপরের অংশকে ভূত্বক বলে। ভূত্বকের নিচের দিকে প্রতি কি.মি. বৃদ্ধিতে ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ভূত্বকের উপরের ভাগে বাহ্যিক অবয়বগুলো যেমন -পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি থেকে থাকে। পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন পৃথিবীর উপরিভাগের বৈচিত্রময় ভূমিরুপসমূহ নিয়ে সজ্জিত। পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপগুলো ভূপৃষ্ঠে সর্বত্র সমান নয়। আকৃতি, প্রকৃতি এবং গঠনগত দিক থেকে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। ভূপৃষ্ঠে কোথাও রয়েছে উঁচু পর্বত, কোথাও পাহাড়, কোথাও মালভূমি। ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর সমগ্র ভূমিরূপকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়।এগুলো হলোঃ(১) পর্বত (২) মালভূমি (৩) সমভূমি।সমুদ্রতল থেকে অন্তত ১০০০ মিটারের বেশি উঁচু সুবিস্তৃত ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। সাধারণত ৬০০ থেকে ১০০০ মি. উঁচু স্বল্প সুবিস্তৃত শিলাস্তূপ কে পাহাড় বলে। পর্বতের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পর্বতের ভূপ্রকৃতি সাধারণত বন্ধুর প্রকৃতির হয়ে থাকে, এগুলোর ঢাল খুব খাড়া এবং সাধারণত চূড়াবিশিষ্ট হয়ে থাকে। পূর্ব আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারোর মত কিছু পর্বত বিছিন্নভাবে অবস্থান করে। আবার হিমালয় পর্বতমালার মত কিছু পর্বত অনেকগুলো পৃথক শৃঙ্গসহ ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে।পর্বতের থেকে উঁচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু খাড়া ঢালযুক্ত ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ সমতলভূমি কে মালভূমি বলে। মালভূমির উচ্চতা শত মিটার থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবীর বৃহত্তম মালভূমির উচ্চতা ৪,২৭০ থেকে ৫,১৯০ মিটার।সমুদ্রতল থেকে অল্প উঁচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে। বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেমন -নদী, হিমবাহ ও বায়ুর ক্ষয় ও সঞ্চয় ক্রিয়ার ফলে সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে। মৃদু ঢাল ও স্বল্প বন্ধুরতার জন্য সমভূমি কৃষিকাজ, বসবাস, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য খুবই উপযোগী। তাই সমভূমিতে সবচেয়ে বেশি ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে।

তাপ:-

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপের উৎপত্তি হয় গ্রহের পরিবৃদ্ধির (প্রায় ২০%) ফলে সৃষ্ট তাপের অবশিষ্ট অংশ এবং তেজস্ক্রিয়তার (৮০%) ফলে সৃষ্ট তাপের সংমিশ্রণে। পৃথিবীতে থাকা সবচেয়ে বেশি তাপ উৎপাদনকারী আইসোটোপ গুলো হল পটাশিয়াম-৪০, ইউরেনিয়াম-২৩৮ এবং থোরিয়াম-২৩২ পৃথিবীর কেন্দ্রে তাপমাত্রা হতে পারে ৬,০০০ °সে (১০,৮৩০ °ফা) বা তারও বেশি, এবং চাপ গিয়ে পৌছাতে পারে ৩৬০ গিগা প্যাসকেল। যেহেতু অধিকাংশ তাপ সৃষ্টির মূল কারণ তেজস্ক্রিয়তা, তাই বিজ্ঞানীরা দাবি করেন যে পৃথিবীর ইতিহাসের শুরুর দিকে, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ গুলোর অর্ধ-জীবন হ্রাসপাওয়ার পূর্বে, পৃথিবীর তাপ উৎপাদন ক্ষমতা আরও বেশি ছিল। প্রায় ৩ গিগা বছর আগে, বর্তমান সময়ের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন তাপ উৎপন্ন হত, ফলাফলস্বরূপ গুরুমণ্ডলীয় পরিচলন ও ভূত্বকীয় পাতসমূহের গঠন প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছিল, এবং একই সাথে কিছু বিরল আগ্নেয় শিলা যেমন কোমাটিটে তৈরি হয়েছিল, যা বর্তমানে কদাচিৎই তৈরি হয়।পৃথিবীর থেকে গড় তাপ হ্রাসের পরিমাণ হল ৮৭ মিলি ওয়াট / মিটার২, সারা বিশ্বের তাপ হ্রাসের মান যেখানে ৪.৪২ × ১০১৩ওয়াট। কেন্দ্রের তাপীয় শক্তির একটি অংশ ভূত্বকের দিকে পরিবাহিত হয় গুরুমণ্ডলীয় তাপীয় শিলা দ্বারা, এটা হল এক ধরনের পরিচলন পদ্ধতিতে উচ্চতাপমাত্রার পাথরের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের উপরের দিকে তাপের প্রবাহ। এই তাপীয় শিলাগুলো হটস্পট এবং আগ্নেয় শিলার বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। পৃথিবীর তাপ আরও নিঃসৃত হয় টেকটনিক প্লেটগুলোর ফাটলের মধ্য দিয়ে, মধ্য-সমুদ্র রিগের যে সকল স্থানের ক্ষেত্রে গুরুমণ্ডল উপরের দিকে ওঠে গেছে। তাপ হ্রাসের সর্বশেষ মাধ্যম হল লিথোস্ফিয়ার দিয়ে পরিবহন পদ্ধতিতে, আর এটির অধিকাংশটাই হয় সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে যেহেতু মহাদেশীয় ভূত্বকের তুলনায় সমুদ্রের ভূত্বকের পুরুত্ব কম হয়ে থাকে।

ভূত্বকীয় পাতসমূহ:-

পৃথিবীর কাঠামোর বাহিরের দিকের দৃঢ় অনমনীয় স্তর, যা লিথোস্ফিয়ার নামে পরিচিত, বেশ কিছু টুকরায় বিভক্ত, এগুলো হল টেকটনিক পাত বা ভূত্বকীয় পাত। এই পাতগুলি হল সুদৃঢ় অংশবিশেষ যা নড়াচড়া করতে পারে একটির সাপেক্ষে আরেকটি, মোট তিন ধরনের যে কোন এক ধরণের পাত সীমার মধ্যে থেকে, এই পাত সীমা গুলো হল: অভিসারমুখী সীমা (convergent boundaries), এ ক্ষেত্রে দুটি পাত একটি অপরটির দিকে পরস্পরগামী ভাবে অগ্রসর হয়, বিমুখগামী সীমা (divergent boundaries) এ ক্ষেত্রে দুটি পাত পরস্পরের বিপরীতমুখী ভাবে অগ্রসর হতে থাকে এবং পরিবর্তক সীমা (transform boundaries), দুটি টেকটনিক পাত যখন সমান্তরাল ভাবে একে অন্যের বিপরীতে সরতে থাকে। ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, পর্বত গঠন, এবং মহাসাগরীয় খাতের গঠন প্রক্রিয়া ঘটে থাকে এই তিনটি ধরণের পাত সীমার ক্রিয়ার ফলে। ভূত্বকীয় পাতগুলো চলাচল করে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার অঞ্চলের উপরে, এটি উর্দ্ধ গুরুমণ্ডলের কঠিন কিন্তু কম সান্দ্রতাপূর্ণ অংশ, যা সঞ্চালিত হতে পারে ও নড়াচড়া করতে পারে পাতগুলোর সাথে।ভূত্বকীয় পাতগুলোর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালনের সাথে সাথে, মহাসাগরীয় ভূত্বকে সাবডাকশন ঘটে অভিসারমুখী সীমায় ক্রিয়ারত পাতগুলোর সম্মুখভাগের চাপে। ঠিক একই সময়ে, গুরুমণ্ডলের উপাদানের প্রবাহের ফলে মধ্য-সমুদ্র রিগের সৃষ্টি হয় বিমুখগামী সীমার ক্রিয়ার ফলে। এই প্রক্রিয়াগুলির সংমিশ্রণ মহাসাগরীয় ভূত্বকের রিসাইকেল করে আবার গুরুমণ্ডলে পাঠিয়ে দেয়। এই রিসাইকেলের ফলে, মহাসাগরীয় ভূত্বকের বেশিরভাগের বয়স ১০০ মেগা বছরের বেশি নয়। সবচেয়ে পুরাতন মহাসাগরীয় ভূত্বকটির অবস্থান ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিকে যার অনুমানিক বয়স ২০০ মেগা বছর।তুলনা করা হলে যেখানে সবচেয়ে পুরাতন মহাদেশীয় ভূত্বকের বয়স প্রায় ৪০৩০ মেগা বছর।সাতটি প্রধান টেকটনিক বা ভূত্বকীয় পাত হল প্রশান্ত মহাসাগরীয়, উত্তর আমেরিকান, ইউরেশীয়, আফ্রিকান, অ্যান্টার্কটিক, ইন্দো-অস্ট্রেলীয়, এবং দক্ষিণ আমেরিকান। অন্যান্য কিছু অপ্রধান পাত হল, আরবীয় পাত, ক্যারিবীয় পাত, নাজকা পাত যা দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এবং দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্কটিয়া পাত। ৫০ থেকে ৫৫ মেগা বছর পূর্বে অস্ট্রেলীয়ান পাতটি ভারতীয় পাতটির সাথে সুদৃঢ় ভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। সবচেয়ে দ্রুত সঞ্চলনশীল পাত হল মহাসাগরীয় পাত, যেমন কোকোস পাত, এটি সঞ্চালিত হচ্ছে ৭৫ মিলি/বছর বেগে ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত, যা সঞ্চালিত হচ্ছে ৫২–৬৯ মিলি/বছর বেগে। অপর দিকে, সবচেয়ে ধীর সঞ্চালনশীল পাত হল ইউরেশীয় পাত, এটির সঞ্চালনের সাধারণ গতি বেগ হল ২১ মিলি/বছর।

ভূপৃষ্ঠ:-

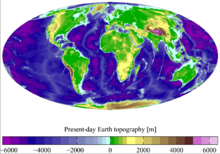

পৃথিবীর মোট পৃষ্ঠতলের আকার হল প্রায় ৫১০ মিলিয়ন বর্গ কি.মি. (বা ১৯৭ মিলিয়ন বর্গ মাইল)।যার মধ্যে, ৭০.৮%, বা ৩৬১.১৩ মিলিয়ন বর্গ কি.মি. (১৩৯.৪৩ মিলিয়ন বর্গ মাইল), হল সমুদ্র পৃষ্ঠতলের নীচে ও এই অংশ সমুদ্রের পানি দ্বারা আচ্ছাদিত।[১০৮] সমুদ্র পৃষ্ঠতলের নীচেই রয়েছে অধিকাংশ মহীসোপান, পর্বতমালা, আগ্নেয়গিরি,সামুদ্রিক খাত, ডুবো গিরিখাত, সামুদ্রিক মালভূমি, গভীর সামুদ্রিক সমতল, এবং সারা পৃথিবী ব্যাপী বিসৃত মধ্য-সমুদ্র রিগ সিস্টেম। আর বাকি ২৯.২% অংশ বা ১৪৮.৯৪ বর্গ কি.মি. (বা ৫৭.৫১ মিলিয়ন বর্গ মাইল) যা পানি দ্বারা আচ্ছাদিত নয় ভূখণ্ডটি স্থানে স্থানে পরিবর্তিত এবং এতে রয়েছে পর্বত, মরুভূমি, সমতল, মালভূমি ও অন্যান্য ভূমিরূপ। অপসারণ ও অবক্ষেপণ, বিভিন্ন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুত্পাত, বন্যা, মৃত্তিকা আবহবিকার, হিমবাহ ক্ষয়ীভবন, প্রবালপ্রাচীরের বৃদ্ধি এবং উল্কা পিন্ডের আঘাত ইত্যাদি হল সেই সকল ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের আকার পরিবর্তন ঘটছে ভূতাত্ত্বিক সময় যাওয়ার সাথে সাথে।মহাদেশীয় ভূত্বকে কম ঘনত্বের উপাদান পাওয়া যায়, আগ্নেয় শিলা যেমন: গ্রানাইট ও অ্যান্ডেসাইট। সবচেয়ে কম পাওয়া যায় ব্যাসল্ট, যা হল অধিক ঘনত্বের আগ্নেয় শিলা, এটি হল মহাসাগরীয় ভূত্বক গঠনের মূল উপাদান।পাললিক শিলা গঠনের ক্ষেত্রে, পলি ক্রমানয়ে সঞ্চিত হয়ে এক সময় অন্য শিলার চাপে দেবে যায় এবং এরপর এক সাথে জমাট বাঁধেযায়। মহাদেশীয় ভূত্বকের প্রায় ৭৫% পাললিক শিলা দ্বারা আচ্ছাদিত, যদিও তা পৃথিবীর মোট ভূত্বকের মাত্র ৫% অংশ। আর পৃথিবীতে পাওয়া যাওয়া তৃতীয় ধরণের শিলা হল রূপান্তরিত শিলা, উচ্চ চাপে, উচ্চ তাপে কিংবা উভয়ের একসাথে ক্রিয়ার ফলে আগ্নেয় শিলা ও পাললিক শিলা রূপান্তরিত হয়ে এটি গঠিত হয়। পৃথিবীতে অজস্র্র পরিমাণে পাওয়া যাওয়া যে সকল সিলিকেট খনিজ সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কোয়ার্জ, ফেল্ডস্পার, অ্যাম্ফিবোল, মাইকা, পাইরক্সিন এবং অলিভিন। সাধারণত পাওয়া যাওয়া কার্বনেট খনিজ গুলোর মধ্যে রয়েছে ক্যালসাইট (যা পাওয়া যায় চুনাপাথর) ও ডলোমাইট উভয়ে।পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা পরিবর্তিত হতে পারে সর্বনিম্ন −৪১৮ মিটার যার অবস্থান মৃত সাগর এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা হতে পারে ৮,৮৪৮ মিটার হিমালয় পর্বতের চূড়ায়। সমুদ্র পৃষ্ঠতলের উপরে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা ৮৪০ মিটার।প্যাডোস্ফিয়ার হল পৃথিবীর মহাদেশীয় পৃষ্ঠের বাইরের সর্বোচ্চ স্তর এবং এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত মাটি ও মাটির গঠন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়। মোট ভূপৃষ্ঠের ১০.৯% ভূমি হল আবাদী জায়গা, এর মধ্যে ১.৩% হল স্থায়ী শস্যভূমি। পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের প্রায় ৪০% অংশ ব্যবহার করা হয় শষ্যভূমি ও চরণভূমি হিসাবে, আবার অরেকটি হিসাব থেকে জানা যায় ১.৩ x ১০৬ কি.মি.২ হল শষ্যভূমি ও ৩.৪ x ১০৬ কি.মি.২ হল চরণভূমি।

জলমণ্ডল:-

পৃথিবী পৃষ্ঠে পানির প্রাচুর্য হল সেই অনন্য বৈশিষ্ট্য যা সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহ থেকে এই "নীল গ্রহটি"কে পৃথক করেছে। পৃথিবীর জলমণ্ডলের মধ্যে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত মহাসাগরগুলো, কিন্তু যৌক্তিকভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠের সকল পানি জলমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত, এটির মধ্যে রয়েছে ভূমির ভেতর দিকে থাকা সমুদ্র, লেক, নদী এবং এমনকি মাটির নিচের ২,০০০ মিটার নীচে থাকা পানিও এটার অন্তর্ভুক্ত। পৃষ্ঠতলের নিচে থাকা পানির সবচেয়ে গভীরতমটি হল প্রশান্ত মহাসাগরে থাকা মারিয়ানা খাতের চ্যালেঞ্জার ডিপ যার গভীরতা হল ১০,৯১১.৪ মিটার।মহাসাগরগুলোর অনুমানিক ভর হল প্রায় ১.৩৫×১০১৮ মেট্রিক টন যা মোটামুটি পৃথিবীর মোট ভরের ১/৪৪০০ অংশ। মহাসাগরগুলোর মোট পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হল ৩.৬১৮×১০৮ কি.মি.২ , আর গড় গভীরতা হল ৩৬৮২ মিটার, ফলাফল হিসাবে এটির আয়তন হল ১.৩৩২×১০৯ কি.মি.৩। যদি পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলের পৃষ্ঠের উচ্চতা সব জায়গায় সমান হত মসৃণ উপগোলকের মত, তাহলে পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর গভীরতা হত ২.৭ থেকে ২.৮ কি.মি.পৃথিবীর মোট পানির প্রায় ৯৭.৫% হল লবণাক্ত; আর বাদবাকি ২.৫% হল মিঠা পানি। বেশিরভাগ মিঠা পানি, প্রায় ৬৮.৭%, উপস্থিত রয়েছে বরফ হিসাবে আইস ক্যাপে এবং হিমবাহ রূপে।পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর গড় লবণাক্ততা হল প্রায় ৩৫ গ্রাম লবণ প্রতি কিলোগ্রাম লবণাক্ত পানিতে (৩.৫% লবণ)। এই লবণের বেশিরভাগ পানিতে সংযুক্ত হয়েছে অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনার ফলে বা নির্গত হয়েছে ঠান্ডা আগ্ন্যেয় শীলা থেকে। মহাসাগরগুলি দ্রবীভূত বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসগুলোর একটি আধারও বটে, যেগুলো অত্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন জলজ জীবন ধারণের জন্য। সাগরের পানি বিশ্বের জলবায়ুর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে, যেখানে এটি কাজ করে একটি বৃহৎ তাপীয় আধার হিসাবে।

©somewhere in net ltd.

১| ২২ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ রাত ১০:১৭

২২ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ রাত ১০:১৭

সনেট কবি বলেছেন: কিছুটা পড়লাম।