| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

শেরজা তপন

শেরজা তপন

অনেক সুখের গল্প হল-এবার কিছু কষ্টের কথা শুনি...

'পতিত ও পতিতা' নিয়ে ব্লগার 'ভুয়া মফিজ' বেশ ক্যাচালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। খানদানী ভাষাবিদেরা তাকে ভাষা নিয়ে অনেক পাঠ দিয়েছিলেন। একথা মানতে দ্বিধা নেই যে, খানদানী ভাষাবিদেরা মনে করে শুদ্ধভাষা শুধুমাত্র তাদের মত আর্যগনের ভাষা আর এই নিয়ে কাব্য সাহিত্য রচনার অধিকার একমাত্রই তাদেরই আছে। আমরা অনার্যগন জোর করে তাদের বলয়ে ঢুকতে গিয়ে ভাষাটার মর্যাদাহানী করে ছ্যড়াব্যাড়া করে ফেলি। এটা ঠিক যে এমন একটা কুলীন ব্রাহ্ম্য সুগভীরে শেকড় পোতা ভাষার 'ব্যাড়াছ্যারা' হলে সেটা ভাষার তথাকতিথ রক্ষাকর্তা মা-বাপ দের দিলে আঘাত লাগবেই। ' ভাষা(বাংলা) তুমি কার' সিরিজ লেখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমরা যে এই ভাষাটা নিয়ে এত গর্ব করি, যার ইজ্জত হানী হলে নিজেকে উলঙ্গ ভাবি আসলেই কি সেই ভাষাটা এমন 'কুলীন' এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

** গঠনমূলক যে কোন আলোচনা সমালোচনা সাদরে মুক্তমনে গ্রহণ করা হবে।

বাংলার আদি সংস্কৃতি ও ধর্মান্তরিত মুসলিম!~ এই পর্বে আমি ব্লগার নিমোকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি বাঙ্গালী কাদের বলবেন?'

উত্তরে তিনি বলেছিলেন,

খুব সহজ, বাংলা ভাষায় কথা বলে যারা। সুদূর ইউরোপে থাকা জানা, পশ্চিমবঙ্গের পদাতিক, কিংবা এদেশের আমি সবাইই বাঙালি। নিঃসন্দেহ সহজ ভাষায় চমৎকার উত্তর-কিন্তু আমি আসলে যা জানতে চেয়েছি তাঁর উত্তর এখানে মেলেনি।

আচ্ছা বলুন দেখি, মনিপুরি(মায়াং) সারকী, মুরং, চাকমা, সাঁওতালী ভাষাও কি বাংলা ভাষার মধ্যে পড়ে? এরাও কি বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বার? এই পুরো জাতিগোষ্ঠীকে কি আমরা বাঙ্গালী জাতি বলে ডাকব?

****

কেউ চাইলে প্রথম পর্বে চোখ বুলিয়ে আসতে পারেন;

ভাষা (বাংলা)তুমি কার? (ভাষা শুধু আমাদের ভাষা নয়)

যদি হ্যাঁ হয় তবে কেন? বলুন দেখি মুরং জাতির ভাষা সংস্কৃতি আচার আচরন পোষাক গড়ন চেহারা খাদ্যাভ্যাস কোন দিক দিয়ে চিরায়ত বাঙ্গালী ধারা ও মানুষের সাথে মেলে?

এর উত্তর কি তবে না? তাহলে এদের কি আমরা বাঙ্গালী জাতি থেকে হটিয়ে দিব?

এখানে একটা হাস্যকর ব্যাপার হবে; লোম বাছতে গিয়ে কম্বল উজার হবে। এভাবে বাছতে বাছতে শেষমেষ বাঙালি জাতিই খুঁজে পাবেন না - সব দেখবেন মুখোশ পরে বসে আছে।

আসুন এখানে আমাদের সর্বকালের সেরা ভাষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ শহিদুল্লার সরণাপন্ন হই;

বাঙ্গালা ভাষা প্রায় আট কোটি লোকের ভাষা (তৎকালীন সময়ের কথা)। কেবল বিভাগপূর্ব বাঙ্গালা দেশে নয়, তাহার প্রত্যন্ত স্থানেও বাঙ্গালা দেশভাষা রূপে প্রচলিত। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাংশ, রাঁচি, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা, সিংহভূম ও মানভূমে বাঙ্গালা দেশভাষা। আসামের কাছাড় ও ধুবড়ী জেলার ভাষা বাঙ্গালা। বর্মার আরাকানের ভাষাও বাঙ্গালা। ভাষাভাষীর সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালা পৃথিবীর অষ্টম ভাষা। - সাল ১৯৬৫

ভাষার জীবন্ত রূপ তাহার কথ্য ভাষায়। স্থানভেদে বাঙ্গালার কথ্যরূপ নানাবিধ। “একজন লোকের দুইটা ছেলে ছিল” ইহা সাধু ভাষা। এই বাক্যটী নানা স্থানের কথ্য ভাষায় যে রূপ লইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে-

কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ,

হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান --------------------------অ্যাক জন লোকের দুটি ছেলে ছিলো।

মেদিনীপুর (দক্ষিণ-পশ্চিম) ----------------------এক লোক্কার দুটা পো থাইল।

মালদা--------------------------------------------য়্যাক ঝোন্ ম্যাশের দুটা ব্যাটা আছলো।

রাঁচি (সরাকী)------------------------------------এক লোকের দু বেটা রাহে।

খুলনা, যশোহর-----------------------------------অ্যাক জন মার্শির দুটো ছাওয়াল ছিলো।

বগুড়া---------------------------------------------য়্যাক ঝনের দুই ব্যাটা ছৈল আছিল।

রংপুর---------------------------------------------এক জন মানুশের দুইক্কা ব্যাটা আছিন্।

ঢাকা----------------------------------------------এক জন মানশের দুইডা পোলা আছিল।

সিলহেট-------------------------------------------এক মানুশর দুগুয়া পুয়া আছিল্।

কাছাড়--------------------------------------------এক জন মানুশর দুগুয়া পুয়া আছিল।

মণিপুর (মায়াং)-----------------------------------মুনি আগোর পূতো দূগো আসিল্।

চট্টগ্রাম--------------------------------------------এগুয়া মাশের দুয়া পুয়া আছিল্

চাকমা---------------------------------------------একজন তুন দিবা পুয়া এল।

এগুলো গেল আমাদের বাংলা অঞ্চলের বাংলা ভাষার কথ্যরূপ! কিন্তু এই কথাটিই যদি ভারতীয় অন্য কিছু ভাষায় অনুবাদ করা হয় তবে কেমন হয় আসুন দেখি;

হিন্দী- এক আদমী কে দো বেটে থে

নেপালী- এওতা মানিষকা দুই ছোড়া থিয়ে

মারাঠি- একা মানাসালা দোন মুলাগে হোতে

উর্দু- এক আদমী কে দো বেটে থে

ভোজপুরী- এগো আদমী কে দোগো বেটা রাহে

কি বুঝলেন? উপরের সবগুলো বাংলা ভাষা যারা বুঝবেন এইগুলো তাদের জন্য ডাল-ভাত, নয় কি? আমার ভাষাজ্ঞান অতি নিন্মমানের, আপনার জানা আছে কি পৃথিবীতে অন্য কোন ভাষার কথ্য আঞ্চলিক ভাষায় মুল ভাষার এত বেশী ফারাক আছে যে, মুল ভাষাভাষি নিজ দেশেই আঞ্চলিক ভাষার মানুষদের কোন কথাই বুঝতে পারে না?

মনিপুরি, কাছার, মায়াং, চাকমা, সিলেটি, চাঁটগায়ের ভাষা যদি বাংলা ভাষার আঞ্চলিক বা উপভাষা হয়ে থাকে তাহলে হিন্দী,নেপালী, মারাঠি কি দোষ করল?

উত্তর এক কথায়, এগুলো সতন্ত্র ভাষা। এসকল ভাষার নিজস্ব লিপি আছে। ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য নিয়ে যতই প্যাঁচানো আলোচনা করা হোক না কেন আসলে মুল পার্থক্য ভাষার লেখ্য লিপি আছে উপভাষার তা নেই -থাকলেও মুল ভাষার সাথে সম্পর্কিত।

তাহলে সিলোটি আর চাঁটগায়ের ভাষা কি উপভাষা?

বহু পণ্ডিত সূদীর্ঘ সময় তর্ক করেছেন যে, চাঁটগায়ের আসলে বাংলা ভাষার অংশই নয়। এটা সতন্ত্র একটা ভাষা, যার একসময় আলাদা ও নিজস্ব লিপি ছিল।

বর্তমানে রোহিঙ্গাদের অনুরূপ হানাফি বর্ণমালা যা আরবি বর্ণমালা সদৃশ একসময় চাটগাইয়া ভাষায় তেমন নাস্তালিক জাতীয় বর্ণমালা ব্যবাহার করা হোত।

আর তাঁর আগে বৌদ্ধ যুগে একদম বাংলা ভাষার শুরুর গল্প কিন্তু ভিন্নঃ বাংলা সাহিত্যের সুতিকাগার কিন্তু চাঁটগা আর তাঁর আঞ্চলিক ভাষা।

নয় কি? কিন্তু পণ্ডিতেরা যে বলেন, বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য 'চর্যাপদ' চাটগায়ের আঞ্চলিক ভাষায় সৃষ্টি!!

চাটগাঁ’র ভাষা, পার্সো-এরাবিক স্ক্রিপ্ট এবং কিছু কথা

চট্টগ্রামের ভাষার ইতিহাস

ড. শহীদুল্লাহর হিসাব অনুযায়ী ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার আরম্ভকাল। বাংলা ভাষার উৎপত্তি যখনই হোক, চর্যাপদ যে, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং এর বিপরীতে অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত চর্যাপদকেই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন গণ্য করতে হবে। তাই ‘চর্যাপদ’ অদ্যাবধি বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শনের আসনে অধিষ্ঠিত। এখন প্রশ্ন হলো, চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হলে নেপালে গেল কীভাবে? এর উৎস-ভাষা এবং লেখার স্থানই বা কোথায়?

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের প্রারম্ভ হতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রাধান্য ছিল। চর্যাপদের ভাষা, শব্দগঠন, না-বোধক শব্দের অবস্থান, উৎপত্তিগত ইতিহাস, রচয়িতাদের ধর্ম, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আধুনিক চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা ও চাটগাঁইয়া ভাষার সাহিত্যকর্ম, আরকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যচর্চা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চট্টগ্রামে চর্যাপদ রচিত হয়েছে এবং চর্যাপদের রচয়িতাগণের অধিকাংশই ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। অধিকন্তু তাঁরা যে দোহা বা চর্যাপদ নামের কাব্য সৃষ্টি করেছেন তা চট্টগ্রামের প্রাচীন আঞ্চলিক ভাষা অনুসরণে রচিত। (রেফারেন্স- ডঃ। মোঃ আমিন)

(চর্যাপদের ভাষা অবিমিশ্র বাংলা নয়, কারণ চর্যার কবিগণ ছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলের (যথা বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, বিহার)। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা তখন নানাদিকে প্রসারিত ছিল। সেজন্য উড়িষ্যা, আসাম এমনকি বিহারের ভাষাদর্শও চর্যাপদে লক্ষ্য করা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলা, অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষা পূর্ব ভারতের একই মূল কথ্য ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাই বাঙালি, অসমিয়া ও উড়িষ্যাবাসী প্রত্যেকেই চর্যাপদের দাবিদার। তবে ‘বঙ্গাল দেশ’, ‘পঁউয়া খাল’ (পদ্মানদী), ‘বঙ্গালী ভইলি’ ইত্যাদির উল্লেখ থাকায় বাঙালির দাবি অগ্রগণ্যরূপে বিবেচিত হয়।(- বাঙলা পিডিয়া) ~ বাঙলা ভাষার প্রথম দিককার সাহিত্যসৃষ্টির কৃতিত্ব পুরোটাই পূর্ব বাংলার। পশ্চিম বাংলার বিশেষ কোন কৃতিত্ব নেই। কিন্তু পরিশেষে তাদের কথ্য ভাষাই অবশেষে প্রমিত বাঙলা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এভাষা আমাদের মাতৃভাষা নয়। এ বড়ই হাস্যকর ব্যাপার যে মাতৃভাষা বহু কষ্ট করে শিখতে হয়- কৃত্রিমতার সাথে বলতে হয়।

(চর্যাপদে ধর্মঃ • ধর্ম সমন্বয়: চর্যাযুগের বাংলাদেশে বিভিন্ন আদর্শের সমন্বয়ের আত্মব্যাপ্তি এবং আত্ম স্বাতন্ত্র রক্ষার প্রবল সচেতনা যুগপৎ প্রচলিত ছিল। ফলে চর্যার ধর্মমতের মধ্যে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক দেহবাদের ধারা অনেকটা পরিমাণে প্রবেশ করেছিল।ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এই মিলন পাল পর্বের শেষের দিকে আরম্ভ হয়েছিল। বৌদ্ধ সাধনার সঙ্গে বাংলার এই তান্ত্রিক সহজ সাধনার যোগবন্ধন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

• বাঙালির স্বাতন্ত্রপ্রিয়তা: ভিন্ন ধর্মের সাধন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটলেও উন্নাসিকতাগর্বী আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি স্বাতন্ত্রপ্রিয় বাংলায় সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেনি। চর্যাপদে সিদ্ধাচার্যগণ আচার-আচরণ সর্বস্ব বেদ-ধর্মের দুর্বলতার প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন-

"জাহের বান চিহ্ণ রূপ ণ জানী

সো কইসে আগম বে এ বখানী"।

কিন্তু বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা খুব সহজেই স্বাতন্ত্র প্রিয় বাঙালির হৃদয় জয় করেছিল।)

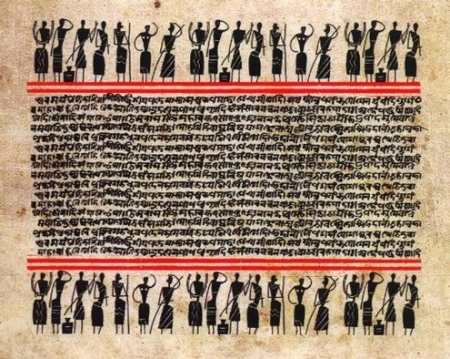

~ এই হল চর্যাপদের ম্যানুস্ক্রিপ্ট। ( ইহার মূল নাম 'আশ্চার্যচর্যাচয়' এটা মূলত বৌদ্ধদের ধর্ম সঙ্গীত। ২৪ জন বৌদ্ধ কবি ৫০টি চর্যাপদ লিখেছিলেন)

~ এই হল চর্যাপদের ম্যানুস্ক্রিপ্ট। ( ইহার মূল নাম 'আশ্চার্যচর্যাচয়' এটা মূলত বৌদ্ধদের ধর্ম সঙ্গীত। ২৪ জন বৌদ্ধ কবি ৫০টি চর্যাপদ লিখেছিলেন)

তাহলে আমরা আজকে যে বাংলা বলি সেটাই কি উপভাষা নাকি চাঁটগায়ের ভাষা উপভাষা? বড় জটিল প্রশ্ন।

***

এবার আসি সিলোটি ভাষায়ঃ

সিলেটি নাগরি লিপি (সিলেটি:, Silôṭi Nagri, বাংলা: সিলেটি লিপি), বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের এবং ভারতের আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকায় ব্যবহৃত একটি লিপি। সিলেটের বাইরে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ জেলায় এই লিপির প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।

ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বাস করা হয়, ব্রাহ্মী লিপি, হিন্দুধর্মমতে স্রষ্টা ব্রহ্মার পক্ষ থেকে দেওয়া একটি লিপি, তাই সিলেটের মুসলমানগণ এই লিপি ব্যবহার করে তাদের সাহিত্য রচনা কিংবা লেখালেখি করতে অস্বীকৃত হন। আর তাই ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁরা আলাদা একটি লিপি তৈরি করে নেওয়ার তাড়না অনুভব করেন। এরই ধারাবাহিকতায় জন্ম হয় সিলেট নাগরী লিপির।যদিও জন্মগতভাবে সিলেটি নাগরি একটি ব্রাহ্মী লিপি এবং বিহারের কায়থী লিপির সাথে এ লিপির ব্যাপক মিল লক্ষণীয়।[সংস্কৃত ভাষায় এই লিপির নাম ছিল শ্রীহট্ট নাগরী লিপি। আরবি-ফারসি ভাষায় জালালাবাদী হরফ। সিলেটি ভাষায় ছিলটি নাগরি হরফ]

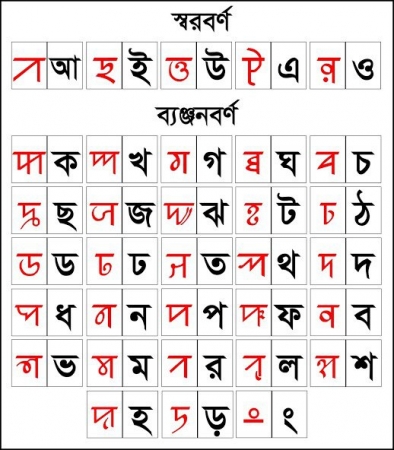

~ এই হল মূল সিলোঠি নাগরি। সিলেটি নাগরী বর্ণ কত আধুনিক ছিল নীচের বর্ণমালাগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। মাত্র পাঁচখানা স্বরবর্ণ ও ২৮ খানা ব্যাঞ্জনবর্ণ নিয়ে এই ভাষা গঠিত। অথচ কম ও সহজ লেখ্য বর্ণের এই হরফগুলোকে পরিত্যাগ করে আমরা জটিল ও বেশী হরফের ভাষাকে সমাদর করে ঘরে তুলেছি। ( এই বিষয়ে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা আছে 'ভাষা তুমি কার' সিরিজে)

~ এই হল মূল সিলোঠি নাগরি। সিলেটি নাগরী বর্ণ কত আধুনিক ছিল নীচের বর্ণমালাগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। মাত্র পাঁচখানা স্বরবর্ণ ও ২৮ খানা ব্যাঞ্জনবর্ণ নিয়ে এই ভাষা গঠিত। অথচ কম ও সহজ লেখ্য বর্ণের এই হরফগুলোকে পরিত্যাগ করে আমরা জটিল ও বেশী হরফের ভাষাকে সমাদর করে ঘরে তুলেছি। ( এই বিষয়ে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা আছে 'ভাষা তুমি কার' সিরিজে)

*** আজকে আমরা যেই বাংলা ভাষাকে বাঙ্গালির আত্মিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি সেটা মূলত সংস্কৃত ঘেঁষা ইন্দো আর্য পণ্ডিতদের উত্তরসুরীদের জোর করে চাপিয়ে দেয়া ভাষা। এ ভাষা মূলত নদীয়া ভিত্তিক-যা আদিবাংলার ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কহীন প্রায়।

বাংলা ভাষাকে বেশ কয়েকবার সংস্কৃতির রাহুবলয় থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার সর্বশেষ প্রচেষ্টাটা করেছিলেন সম্ভবত ' রাজা রাম মোহন রায়'! মানুষটা সময়ে শতবর্ষ আগেই চলে এসেছিলেন। রাজা না হয়েও যিনি রাজা ছিলেন।

কিন্তু সেই টোল পণ্ডিত আর কিছু ক্ষমতাবান ধূর্ত ধার্মিক সাথে করে হিন্দু শিক্ষিত সমাজকে ( এখানে অবশ্য মীর মোশাররফ হোসেনের মত কিছু মুসলিম মনীষীও দায়ভার এড়াতে পারেন না) নিয়ে ভাষায় ধর্মের খোলস পড়ানোর জন্য ফের টেনে এনেছে সংস্কৃত-কে।

অথচ ডঃ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বলেছেন, আমরা হিন্দুকালের কোন বাঙ্গালা সাহিত্য পাই নাই। হিন্দু সেনরাজগন সংস্কৃতের উতসাহদাতা ছিলেন। ব্রাণহ্মণ্যেতর ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ঠ বলিইয়া সম্ভবতঃ তাহারা বাংলার প্রতি বিদিষ্ট ছিল।

অথচ এই পশ্চিমবঙ্গ নদীয়ার আর্য ব্রাহ্মন উচ্চ বর্ণীয় পণ্ডিতেরাই একসময় বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে গেল! শুরু যারা করেছিল সেই বৌদ্ধদের নাম গন্ধ মুছে গেল। কোথায় গেল বাংলার কোল জাতি কোথায় গেল মুন্ডা ভাষা, আদি পালি ভাষার উপরে পলি মাটি পড়ে গিয়ে 'বারো বিলিয়ন' শব্দের জগাখিচুরি মার্কা এক কুলিণ ভাষা আমাদের গ্রাস করে নিল'। আর এক সময়ে দেশ ত্যাগী ভুখা নাঙ্গা ইন্দো আর্যরা (মূলত ব্রাহ্মন/ক্ষত্রীয়)আমাদের মাটি, ভাষা, গোত্র জাতি, সাংস্কৃতির রক্ষক ভক্ষক।

অথচ ডঃ সুনীতিকুমার চট্রপাধ্যায় ' The Origin and Development of Bengali Language' এ অনেক গবেষণা করে বলেছেন সংস্কৃত থেকে বাঙলা ও উপমহাদেশীয় বেশিরভাগ ভাষার জন্ম। অন্যান্য ভাষাবিদের মধ্যে সিলভার লেভী, ম্যাক্স মুলার তাঁর সাথে সুর মিলিয়েছেন। কিন্তু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৯ সালে ডঃ দীনেশ্চন্দ্র সেনের গবেষণা সহায়ক হিসেবে ডঃ মুহাম্মদ শহিদুল্লাহকে নিযুক্ত করা পরে তিনি বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত নিয়ে গবেষণা করার দারুণ এক সুযোগ পেয়ে যান। সুদীর্ঘ গবেষনায় তিনি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন যে, বাঙলা ভাষার সৃষ্টি সংস্কৃত থেকে হয়নি। তবে তাঁর গবেষণা যখন শেষ করলেন ততদিনে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেছে। তাঁর কথা আর কেউ শুনল না- শুনলেও আর পাত্তা দিল না সম্ভবত। ইতিহাস ডঃ সুনীতিকুমার চট্রপাধ্যায়, সিলভার লেভী, ম্যাক্স মুলার- এর মত বিশ্বখ্যাত ভাষাবিদদের তত্ত্বকেই স্বীকার করে নিল।

***

কেন বলুনতো আমাদের নিজেদের আঞ্চলিক ভাষাকে আমাদের নিজেদের কাছেই অনেক বেশি অপরিচিত ঠেকছে কিন্তু বিজাতীয় হিন্দী, মারাঠি,ভোজপুরি, নেপালি সে তুলনায় অনেক বেশি সহজবোধ্য মনে হচ্ছে?

এর একটাই কারন; তা হচ্ছে, এ সবগুলো ভাষাতেই সংস্কৃতের আগ্রাসন- ঠিক যেভাবে বাঙলা ভাষায় হয়েছে। ভারতবর্ষে সম্ভবত সর্বপ্রথম

ইন্দো-আর্য মাইগ্রেশন হবার কারনেই তাদের আচার, আচরন, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এভাবে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছিল। পরবর্তীতে যদিও বহু জাতি গোষ্ঠী ধর্ম বর্ণের মানুষেরা আমাদের আমূল পাল্টে দেবার তবে সেভাবে আর সফলকাম হয়নি। আর্য ব্রাহ্মন ক্ষত্রীয়রা এদেশের মানুষের মননে ও মগজে আসন গেড়ে বসেছে যে, তাদের আচার, সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা সবই আমাদের আদি ও নিজস্ব।

সংস্কৃতের আগ্রাসন যদি আমাদের ভাষায় এভাবে না হোত তাহলে হয়তো আমাদের নিজস্ব উপভাষাগুলো নিজেদের কাছে বিজাতীয় ঠেকত না। আজকে শুদ্ধ ভাষার নামে যা আমাদের শেখানো হচ্ছে তা আসলে বাঙলা ভাষার নামে তালগোল পাকানো বিজাতীয় এক ভাষা।

উদ্ভট অক্ষর, অপ্রয়োজনীয় বর্ণ, গোজামিলে ভরা ভজঘট পাকানো ব্যাকারণ, ভয়ঙ্কর সব যুক্তাক্ষরের অত্যাচারে আমরা পর্যদুস্ত! এগুলো সব কন্সপেরেসি- একটা জাতিকে শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র! পৃথিবী এমন কটা জাতি অবশিষ্ঠ আছে যে তাঁর নিজেদের ভাষায় শিক্ষা নিয়ে ভয় পায়?

(***বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের উৎস খুঁজতে গেলে দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ কবিগণকে পাওয়া যায় যারা ভাবতেন যে কথ্য ভাষা তাদের চাহিদা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সংস্কৃত পণ্ডিতগণের মাধ্যমে পরবর্তীতে আবার তৎকালীন বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এসব পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যপুস্তকসমূহে অধিক পরিমাণে তৎসম শব্দ ব্যবহারের কারণে তৎসম শব্দ সাধারণ ব্যবহারে প্রবেশ করে।

বাঙালির অভিধান প্রায় ৪০% তৎসম (প্রায় ৫৮% তদ্ভব শব্দভাণ্ডার পুরানো ইন্দো-আর্য থেকে অপভ্রংশ এবং অবহট্ঠের মতো প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামনাথ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা প্রচুর পরিমাণে তৎসমের বাংলা ভাষায় পরিচয় করিয়েছিলেন। বলা হয় বাংলায় বিশ্ববিশ্রুত কবি-সাহিত্যিকদের সাধারণ লেখায় ব্যবহৃত শব্দের শতকরা ২৫ টি ছিল তৎসম ।)

চলবে...

![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ২:৩৪

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ২:৩৪

শেরজা তপন বলেছেন: গঠনমূলক সমালোচনা ও চমৎকার মন্তব্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

সবকিছুতে ষড়যন্ত্র খোঁজা যেন আমাদের একটি নতুন প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে! বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে কেউ ষড়যন্ত্র করেছেন বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগর চিন্তাভাবনায় সম্পূর্ণ সেকুলার ছিলেন। অন্যদিকে, নজরুল বহু আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় যুক্ত করেছেন। কিন্তু কেউ কখনও সেটা ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন বলে শুনিনি।

আসলে এবিষয়ে আমাদের ভাষার দৈন্যটা প্রকাশ হয়। আদি বাংলা আসলে কি এত দৈন্য ছিল? কবি সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে বড় বেশী কাটাছেড়া করেন। অপ্রয়োজীয় দুর্বোধ্য অনেক বিজাতীয় শব্দ মুল ভাষায় ঢুকিয়ে দিয়ে অযথাই ভাষাকে দিন দিন কঠিন করে তোলেন। এটা ইচ্ছাকৃত ষড়যন্ত্র না হলেও নিজের পাণ্ডিত্য বোঝাতে গিয়ে সাধারণ ভাষাভাষিদের ঘাড়ে বড় বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন।

আপনি বলুন; আকাশ, চাঁদ, সুর্য, পৃথিবীর পঞ্চাশখানা করে উপনাম থাকার দরকার কি। এসবের বাংলায় নিজস্ব শব্দ থাকার পরেও অপ্রয়োজনীয় তৎসম শব্দের ব্যাবহার হয়েছে।

২| ![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ১২:১৮

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ১২:১৮

ভুয়া মফিজ বলেছেন: শুরুতেই আমারে যেহেতু উদ্ধৃত করছেন, তাই কিছু কথা কই।

আমি মূলতঃ ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র। তবুও একজন বাঙ্গালী হিসাবে যৎসামান্য বাংলা ব্যাকরণ পড়েছি। সেই সূত্রে জানি যে, অন্যসব ভাষার মতোই বাংলা ভাষাতেও শব্দের পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা বিবর্তন একটা স্বাভাবিক পরিণতি। বাংলা ভাষার শব্দের শ্রেণিবিন্যাসের দিকে যদি আমরা নজর দেই তাহলে দেখবো, তৎভব, তৎসম, অর্ধ-তৎসম, দেশী, বিদেশী ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। বাংলা ব্যাকরণ এবং তার অভিধানকে যেসকল অতি-গেয়ানী আসমানী কিতাবের মতো মনে করে, তাদের এন্টেনাতে আপনে এগুলো ধরাতে পারবেন না। এরা আউট অফ দ্য বক্স চিন্তাই করতে পারে না অথবা এদের চিন্তাধারা একটা বিশেষ ন্যারেটিভকে ঘিরে আবর্তিত হয়। অনেকটা প্রথম আলো / ডেইলি স্টারের মতো। এরা বলবে এক কথা, কিন্তু মনের মধ্যে থাকবে আরেক কথা। এই শ্যুগার কোটিংয়ের জন্য এদের আসল রং ধরতে পারা বেশ কঠিন। তবে একটু মনোযোগ দিলে ধরা সম্ভব।

বাংলার উদাহরন বহু দিয়েছি, এবার একটা ইংরেজি ইদাহরন দেই।

Wicked শব্দটা বললে আমরা বুঝি দুষ্ট বা শয়তান মনস্ক কোন একজন। এখন ইংল্যান্ডে তরুণ সমাজে ''দারুন কোন কিছু''কেও Wicked বলে। এটা এতোটাই জনপ্রিয় যে অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে 'ইনফর্মাল' হিসাবে এই মানে কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুরানো ডিকশনারীতে কিন্তু এটা ছিল না। ভাষা শব্দের পরিবর্তনের মাধ্যমে এভাবেই পরিবর্তিত হয়।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার পরেও কেন ''পতিত'' এর স্ত্রী-লিঙ্গকে ''পতিতা'' বলা যাবে না, সেই ব্যাখ্যা আমি পাই নাই। যা পেয়েছি তা হলো একটা বিশেষ ন্যারেটিভকে আবর্তন করা গাত্রদাহের কিছু নমুনা। তাই এতো এতো গেয়ানী আর তথাকথিত গুনীদের ভিড়ে এইখানে কিছু লিখে পোষ্ট করাকে আমি আর সমীচীন মনে করি না। মূর্খ মানুষ..........কি বলতে আবার কি বলে ফেলি........তাই না!!! তার চাইতে ভালো............দূরে গিয়া মরি!!!!! ![]()

![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ২:৩৮

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ২:৩৮

শেরজা তপন বলেছেন: আপনার পতিত ও পতিতার ব্যাপারে এইখানে আলোচনার সুগোগ পাই নাই, এই লেখার সাথে আপাতত ঐটা যায় না- তবে সময়মতও সে আলোচনা চলে আসবে নিশ্চিতভাবে।

আপনার লেখার ভক্ত আমরা- যারা আপনাকে পছন্দ করে তাদের কথা ভেবে লিখুন।

* আমি প্রতিদিন একগাদা আওয়ামী অন্ধ সমর্থকদের সাথে আদা দিই। এটায়ে কি নরক যন্ত্রণা সেটা আপনি অনুভব করতে পারবেন ![]()

Wicked নতুন ব্যাখ্যা জেনে দারুণ পুলকিত হলাম! এইভাবে কতকিছুই না নতুন করে শেখা যায়।

চমৎকার স্যাটায়ার মন্তব্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

৩| ![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ১২:২৭

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ১২:২৭

ভুয়া মফিজ বলেছেন: বাংলা কম জানার কারনে ''উদাহরণ'' একবার ''উদাহরন'', আরেকবার ''ইদাহরন'' হয়ে গিয়েছে। ভাষাবিদেরা আপনের এই পোষ্টে আসার আগেই এই জন্য ক্ষমাপ্রার্থী!!! ![]()

![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ২:৩৯

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ২:৩৯

শেরজা তপন বলেছেন: আপনার ভুলগুলো আমার মত গিয়ানীর ধরার সাধ্য ছিল না যদি না আপনি ধরিয়ে দিতেন। ![]()

৪| ![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ১২:৫৫

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ১২:৫৫

জুল ভার্ন বলেছেন: অসাধারণ সুন্দর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণী লেখা! ভাষা আসলেই একটা জটিল বিষয়! অত্যন্ত পরিশ্রম করে আমি কিছুটা বিভাজনের বিষয় তুলে ধরেছেন।

পোস্টে মুগ্ধতা পূর্ণতা পেয়েছে ভুয়া মফিজ ভাইয়ের সেই বহুল চর্চিত পতিতা শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে।

প্রসংগত ব্লছি- ব্লগে ভুয়া মফিজ, ঢাবিয়ান, জটিল ভাই, ছবি, নীল আকাশ সহ বেশ কয়েকজন ব্লগারদের প্রতি বিমাতা সূলভ আচরণ / দৃষ্টি ভংগীর কারণ অজানা। আর আমার কথা না-ই বা বলি।

আর একটা কথা, আপনার দুটো বই সংগ্রহ করে পড়েছি। চমৎকার লিখেছেন। সময় সুযোগ করে রিভিউ লেখার ইচ্ছা আছে। অসাধারণ সুন্দর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণী লেখা! ভাষা আসলেই একটা জটিল বিষয়! অত্যন্ত পরিশ্রম করে আমি কিছুটা বিভাজনের বিষয় তুলে ধরেছেন।

পোস্টে মুগ্ধতা পূর্ণতা পেয়েছে ভুয়া মফিজ ভাইয়ের সেই বহুল চর্চিত পতিতা শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে।

প্রসংগত ব্লছি- ব্লগে ভুয়া মফিজ, ঢাবিয়ান, জটিল ভাই, ছবি, নীল আকাশ সহ বেশ কয়েকজন ব্লগারদের প্রতি বিমাতা সূলভ আচরণ / দৃষ্টি ভংগীর কারণ অজানা। আর আমার কথা না-ই বা বলি।

আর একটা কথা, আপনার দুটো বই সংগ্রহ করে পড়েছি। চমৎকার লিখেছেন। সময় সুযোগ করে রিভিউ লেখার ইচ্ছা আছে।

![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ২:৪২

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ২:৪২

শেরজা তপন বলেছেন: জেনে বড়ই আপ্লুত ও আনন্দিত হলাম! আন্তরই ভালবাসা নিবেন।

প্রসংগত বলছি- ব্লগে ভুয়া মফিজ, ঢাবিয়ান, জটিল ভাই, ছবি, নীল আকাশ সহ বেশ কয়েকজন ব্লগারদের প্রতি বিমাতা সূলভ আচরণ / দৃষ্টি ভংগীর কারণ অজানা। আর আমার কথা না-ই বা বলি।

কথা ঠিক কিন্তু আপনার উদ্যমতা দেখে আমি দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

*মন্তব্য দু'বার এসেছে- তবুও পড়তে ভাল লাগে ![]()

৫| ![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ১:৫৮

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ১:৫৮

মাহদী হাসান শিহাব বলেছেন: পড়ে অনেক ভালো লাগলো।

আমি মনে করি, ভাষাকে তার নিজের গতিতে চলতে দেওয়া উচিৎ। তার উপর পুলিশি করা ঠিক না।

লেখার সময় শুধু এটা নিশ্চিত করা দরকার তা যেন সাবলীলভাবে পড়া ও বোঝা যায়।

![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ২:৪৪

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ দুপুর ২:৪৪

শেরজা তপন বলেছেন: সময় সুযোগ পেলে আগের লেখাগুলোতে একটু চোখ বুলিয়ে নিয়েন ( আপনার মত যারা পড়ুয়া তাদের জন্য এই অনুরোধ)

লেখার সময় শুধু এটা নিশ্চিত করা দরকার তা যেন সাবলীলভাবে পড়া ও বোঝা যায়।

আমার মত লেখকেরা এসব কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছে!! ![]()

ভাল থাকুন সবসময়য়। ধন্যবাদ

৬| ![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৩:১৯

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৩:১৯

সাড়ে চুয়াত্তর বলেছেন: সাওতাল পরগনা, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাংশের ভাষাও বাংলা এটা জানা ছিল না। সিলেট বা চট্টগ্রামের ভাষা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব না। মনে হয় যেন অন্য কোন ভাষায় কথা বলছে। সিলেটি ভাষার বর্ণ ছিল যাকে সিলেটি নাগরি বলে। অনেক সাহিত্য এবং লেখালেখি এই বর্ণমালায় হয়েছে। ১৯৮০ সালে এই বর্ণমালার কম্পিউটার ফন্ট তৈরি করা হয়। Click This Link ( আপনার পোস্টের পরের অংশে এই বিষয়ে বিস্তারিত আছে সেটা পরে খেয়াল করলাম)

স্কুলে পড়েছিলাম যে নদীয়া জেলার কথ্য ভাষাকে প্রমিত বাংলা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। একটা ভালো কথা বলেছেন যে মাতৃভাষা আমাদেরকে কষ্ট করে শিখতে হয় এবং কৃত্রিমতার সাথে বলতে হয়। আমাদের দেশের টিভি নাটকে যে শহুরে ভাষা ব্যবহার করা হয় সেই ভাষায় ১% বাঙ্গালীও কথা বলে না। আমার ধারণা ভাষার এতো বেশী আঞ্চলিক বিভিন্নতা খুব কম ভাষাতেই আছে।

চর্যাপদ চাটগায়ের আঞ্চলিক ভাষায় সৃষ্টি এটা জানলে ব্লগের চট্টগ্রামবাসী খুব খুশি হবে। আমারও খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করছে। কারণ আমি চট্টগ্রামে থাকি। ![]()

সংস্কৃত ভাষায় কোন মানুষ কথা বলতো বলে আমার মনে হয় না। এটা সম্ভবত লেখার ভাষা। ভাষা থাকলে সাহিত্য থাকতে হবে। হিন্দুদের কোন বাঙ্গালা সাহিত্য খুঁজে না পাওয়াটা অনেক কিছুর ইঙ্গিত বহন করে। স্কুলে পড়েছি যে প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃত অনেক শব্দ বাংলায় থাকলেও বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে সৃষ্টি হয়নি সম্ভবত। বাংলা ব্যাকরণ তৈরিতেও সম্ভবত সংস্কৃতের প্রভাব বেশী।

সংস্কৃতের আগ্রাসন তাহলে অনেক ভাষার উপরেই ছিল।

বাংলা ভাষায় অনেক অপ্রয়োজনীয় বর্ণ আছে। আমাদের বাবা মা আরও কিছু বাড়তি বর্ণ পড়েছেন। যেমন ঋ এর পরে তারা পড়েছে ঌ (লি)। আমরা এটা পড়ি নাই। আমরা দুইটা 'ব' পড়েছি। প ফ ব ভ ম। আবার য র ল ব শ। ঙ এবং ং (অনুস্বর) একই ধরণের উচ্চারণ। যে কোন একটা থাকলেই হয়। হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ, হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ এগুলির যে কোন একটা রাখলেই চলতো। 'ঞ' বর্ণটার প্রয়োগ যুক্তবর্ণ ছাড়া নাই বললেই চলে। 'ন' এবং 'ণ' এর বদলে একটা ন থাকলেই চলতো। 'য' এবং 'জ' এর বদলে একটা জ রাখলেই চলতো। ৩ টা শ ( শ, ষ এবং স) এর বদলে ১ টা শ করা যেত। 'ত' এবং 'ৎ' এর বদলে একটা 'ত' থাকলেই চলতো। আর কত যে যুক্ত বর্ণ আছে লিখে শেষ করা যাবে না। পুরো বর্ণমালাকে আরও সংক্ষিপ্ত করা উচিত।

বাংলা একাডেমী যে কী কাজ করে বুঝে পাই না। অনেক ইংরেজি শব্দের ভালো বাংলা শব্দ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলা একাডেমীর উচিত নতুন শব্দ আবিষ্কার করা এবং বর্ণমালাকে ছোট করে অপ্রয়োজনীয় বর্ণ বাদ দেয়া। ভাষাকে কঠিন করার হয়তো কোন প্রচেষ্টা আদিকাল থেকে চলমান আছে। এই আধুনিক যুগে ভাষাকে সহজ করতে হবে। প্রয়োজনে গবেষণা করতে হবে।

৭০/৮০ বছর আগেও সাহিত্য রচিত হতো সাধু ভাষায়। অথচ সাধু ভাষায় কোন মানুষ কথা বলে না। সংস্কৃত পণ্ডিতরা বাংলা ভাষার ক্ষতি করেছে। বাংলার বড় কবি, সাহিত্যিকরা যদি সংস্কৃত শব্দ কম প্রয়োগ করতেন তাহলে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা আরও সমৃদ্ধ হত।

![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:০৫

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:০৫

শেরজা তপন বলেছেন: আমার পোষ্টের থেকে আপনার মন্তব্য কম গুরুত্বপূর্ন নয়।

আপনার মন্তব্য কিংবা আমার লেখার সমালোচনা আমাকে বেশ অনুপ্রাণিত করে, হোক সেটা একটু ভিন্নমত।

বাংলা ভাষার অপ্রয়োজনীয় বর্ণ ও শব্দ নিয়ে আমি বিশদ ভেবেছি; আপনার মন্তব্যে থেকে আরো কিছু ভাববার অবকাশ আছে।

বাংলা একাডেমীর কামের কথা আর কীইবা কইতাম! বাদ দেন; ওরা একটা আঞ্চলিক ভাষার অভিধান করে তাদের কাজকর্ম ক্ষান্ত দিয়েছে।

অনেক অনেক ধন্যবাদ মন্তব্যাড় জন্য। আর অনেক কিছু লেখার ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে আর হইল না ![]()

৭| ![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৪:৫৩

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৪:৫৩

জুল ভার্ন বলেছেন: @সামহোয়্যারইন ব্লগ কতৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ- মন্তব্য এডিট করার অপশন চালু করুন। তাতে নিজের ভুল বানানা, অর্থ, বাক্য এবং বিতর্কিত মন্তব্য এডিট করে অনেক ক্যাচাল এড়ানো সম্ভব।

![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:৫৫

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:৫৫

শেরজা তপন বলেছেন: আমিও ভেবেছি এটা নিয়ে- কিন্তু এরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আদি ও অকৃত্রিম থাকবে চিরকাল ![]()

৮| ![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৫:১০

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৫:১০

নতুন নকিব বলেছেন:

ভাষা নিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট। অনেক সময় নিয়ে লিখেছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ। +

![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:৫৬

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:৫৬

শেরজা তপন বলেছেন: বরাবরের মত সাথে থেকে গুরুত্বপূর্ন মন্তব্যের জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ।

৯| ![]() ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:৩৯

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:৩৯

গেঁয়ো ভূত বলেছেন: বাংলা ভাষা নিয়ে পরিশ্রমী এবং গুরুত্বপূর্ণ এই পোস্টটি সামুর পাঠকদের উপহার দেবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:০৮

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:০৮

শেরজা তপন বলেছেন: লেখাটা পড়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ লেখাটা পড়ে আন্তরিক মন্তব্যের জন্য। ভাল থাকুন -সাথে থাকুন।

১০| ![]() ১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১:১৭

১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১:১৭

মাহমুদুর রহমান সুজন বলেছেন: অনেক তথ্যবহুল পোষ্টটি উপস্থাপন করে আমাদের জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:১০

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:১০

শেরজা তপন বলেছেন: আপনাকে সাথে থেকে আন্তরিক সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। ভালবেসে এত কষ্ট করে আমার আবজাব লেখা পড়েন দেখে আমি নিজেকে দারুণ সৌভাগ্যবান মনে করি।

ভাল থাকুন সুন্দর থাকুন নিরন্তর।

১১| ![]() ১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১:৩৭

১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১:৩৭

নিমো বলেছেন: ভাষা কিভাবে টিকে থাকে? আর ভাষা কেন বিলপ্ত হয়, বিপন্ন হয় বা মারা যায় বলুলতো?

![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:১২

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:১২

শেরজা তপন বলেছেন: কি বেকায়দায় ফেললেন- এখন দেখি আপনার রেফারেন্সে আরেকখানা পোস্ট দিতে হবে।

এর থেকে আপনি একটু বলুন; আমরা না হয় আলোচনা ও বিতর্কের সুযোগ নিই।

আপনি জানেন আপনার মন্তব্যের বিশেষ মূল্যায়ন করি আমি।

১২| ![]() ১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ৭:৩৬

১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ৭:৩৬

কামাল১৮ বলেছেন: আপনি নিজেকে অনার্য দাবি করছেন কিসের ভিত্তিতে।

![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:১২

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:১২

শেরজা তপন বলেছেন: নিজের ইতরজনের ভাষা গায়ের রঙ আর খাপ-সুরাত চেহারা দেখে ![]()

১৩| ![]() ১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১০:০৬

১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১০:০৬

রাজীব নুর বলেছেন: চেষ্টা করবেন অল্প কথায় অনেকখানি বলে দিতে।

![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:৫৯

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:৫৯

শেরজা তপন বলেছেন: আপনি লেখা না পড়েই মন্তব্য করেছেন আর আপনার উস্তাদ কিছু না বুঝেই সেটায় লাইক দিয়েছেন ![]()

১৪| ![]() ১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১১:৫৯

১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১১:৫৯

কাজী ফাতেমা ছবি বলেছেন: একটা বেটার দুইটা পোলা আছিল

আপনাকেও মানুষ জ্ঞান বিলায় হাহাহাহাাহা

পোস্ট সবটা পড়ছি না

পড়মু

![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:০০

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:০০

শেরজা তপন বলেছেন: এইটা কি আপনার এলাকার ভাষা?

আপনি পুরোটা পড়বেন বলে আশায় আছি ...

১৫| ![]() ১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১১:৫১

১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১১:৫১

অপু তানভীর বলেছেন: সিলেটি ভাষা তো স্বতন্ত্র ভাষা। এটা বাংলা ভাষার উপভাষা নয়। আর চর্যাপদ কেন নেপালের রয়েল লাইব্রেরিতে পাওয়া গিয়েছিলো সেটার ব্যাখ্যা তো আছে।

আমি যদিও খানিকটা বুঝতে পারছি আপনি কেন এই লেখার অবতারণা করছেন, দেখা যাক আমার ধারণা ঠিক হয় কিনা !

পরের পর্ব অপেক্ষায় রইলাম।

![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:১৫

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:১৫

শেরজা তপন বলেছেন: চর্যাপদ কেন ওখানে পাওয়া গিয়েছিল তার প্রমাণ নাই কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যখ্যা আছে; তবে ইতিহাসের এমন সব ব্যখ্যায় থাকে চরম গোঁজামিল আর ফাঁকি।

আমি জানি আপনি এটা জানেন; পুরো লেখা পড়ে বোঝার দরকার নেই, ইশারাই কাফি হ্যাঁয় ![]()

১৬| ![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ৭:৩৯

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ৭:৩৯

জনারণ্যে একজন বলেছেন: @ জুলভার্ন, এই আপনিই না 'শব্দ-চয়ন' ঘটিত এক পোস্ট প্রসব করেছিলেন? ওখানে সম্প্রদান কারকে জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন, ভাষা-প্রয়োগে আমাদের কতটুকু সংযত হওয়া প্রয়োজন?

জিজ্ঞাসা করলাম - কারণ আপনার প্রসব করা অতি-সম্প্রতি এক পোস্টে দেখলাম "কুত্তার পুটকি" জাতীয় অতি সুমধুর শব্দ ব্যবহার করতে। মাগার…..তারপরেও আপনার কোনো দোষ দেখছি না; বৃদ্ধ বয়সে এসে যদি 'মানুষের মুখের' সাথে 'কুত্তার পুটকির' জেনেটিক্যালি মিল খোঁজার মতো মহান কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন - দ্যাট ইজ ফাইন।

সমস্যা কোথায় জানেন? মুখ ও মুখোশের।

ঠিক যেমন পার্থক্য আছে মানুষের মুখ আর 'কুত্তার পুটকির' (আপনার মতো তথাকথিত সুশীলদের ভাষায়)।

বি: দ্র:@ দুঃখিত তপন, পোস্ট বহির্ভূত মন্তব্য করার জন্য। কিন্তু চাইলে আপনার পোস্টের সাথেও রিলেট করা যায় - যেমন ধরুন "কুত্তার পুটকি" টাইপের বাংলা শব্দের উৎপত্তি এবং প্রথম ব্যবহার।

![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:১৮

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৮:১৮

শেরজা তপন বলেছেন: আপনি কিভাবে দেখেন জানিনা তবে আমি তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। যে কোন মানুষ রাগের মাথায় অনেক কটু ও অশ্রাব্য কথা বলতে পারে- আমিও এর ব্যতিক্রম নই।

তবে এসব মন্তব্য তার পোস্টে গিয়ে করা উচিৎ বলে আমি মনে করি।

একটা কথা বা মন্তব্যের জন্য অনেক প্রিয় মানুষগুলো রাতারাতি অপ্রিয় হয়ে যায়- আফসোস!!!!

১৭| ![]() ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১১:১৫

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ১১:১৫

কামাল১৮ বলেছেন: এতে প্রমান হয় না আপনি অনার্য।বড় যোর প্রমান হয় আপনি সংকর। এউ উপমহাদেশ বেশির ভাগ মানুষ সংকর।বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ।সুধু আর্য অনার্য না।

১৮| ![]() ১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ২:২৮

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ২:২৮

জনারণ্যে একজন বলেছেন: @ শেরজা, জুলভার্ন আপনার সম্মান এবং শ্রদ্ধার পাত্র জেনে আনন্দিত হলাম।

তবে এখানে, এই ভার্চুয়াল লাইফে, এবং বিশেষ করে ব্লগের মতো জায়গাতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি কাউকে নিয়ে যেতে রাজি নই। এখানে কারো পোস্ট ভালো লাগলে বলবো, কারো লেখা যদি খারাপ লাগে, তাও সরাসরি বলবো। বয়স/পেশা কিংবা অন্যান্য ব্যক্তিগত পরিচয় এখানে মুখ্য নয় একেবারেই।

তবে হ্যাঁ, আপনি কাকে সম্মান করবেন, কি শ্রদ্ধার পাত্র বানাবেন, এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার। আমার বলার এখানে কিছুই নেই।

আমারও আফসোস, আপনার অতীব শ্রদ্ধার পাত্র @ জুলভার্ন আমাকে ওনার পোস্টে ব্লক করে রেখেছেন। খুব সম্ভবতঃ সহমত ভাই না হওয়ার কারণে, এবং নিশ্চিত থাকুন, ওনার মুখকে আমি কখনোই ‘ইয়ের ইয়ের' সাথে তুলনা করিনি। রুচি এখনো অতটা নিচে নামেনি। হা হা ।

যাই হোক, ভালোমানুষ সাজার জন্য মুখে যারা এক কথা বলে মাগার কাজ করে ঠিক বিপরীত, তাদেরকে যেন কি বলে?

যাদের কথা আর কাজে মিল নেই, তাদেরই মুখ আসলে 'ইয়ের ইয়ের' সাথে তুলনীয়।

ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।

১৯| ![]() ১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৩:৫৩

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৩:৫৩

কাজী ফাতেমা ছবি বলেছেন: হ্যাঁ ভাইয়া এটা হবিগঞ্জের ভাষা।

২০| ![]() ২৫ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৩:৫৮

২৫ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৩:৫৮

পদাতিক চৌধুরি বলেছেন: ওয়াও! সুন্দর একটা বিষয় আলোচনা করেছেন++

২১| ![]() ১১ ই মার্চ, ২০২৫ সকাল ৭:৩৯

১১ ই মার্চ, ২০২৫ সকাল ৭:৩৯

খায়রুল আহসান বলেছেন: Wicked এর নতুন ব্যাখ্যাটা আমার সীমিত জ্ঞানভাণ্ডারে একটা 'Wicked' সংযোজন। এজন্য ভুয়া মফিজ কে (২ নং মন্তব্য) আন্তরিক ধন্যবাদ। কথাটা আমার নিকট এতটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল যে সাথে সাথে অক্সফোর্ড অভিধান যাচাই করে তবেই তা মেনে নিয়েছি।

আমার পৈত্রিক নিবাস বৃহত্তর রংপুর জেলায়। সেখানে আমি কখনো স্থায়ীভাবে না থাকলেও, সবসময় এলাকা ও এলাকাবাসীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ ছিল। সেই অভিজ্ঞতায় আমি পোস্টে উল্লেখিত বাক্যটির রংপুর ভার্শনের অনুবাদের সাথে একমত হতে পারছি না। আমার মতে, বাক্যটি রংপুরবাসীদের মুখে এভাবে উচ্চারিত হবেঃ "এখান মাইনষের দু'খান ব্যাটা আছিল"।

২২| ![]() ১১ ই মার্চ, ২০২৫ সকাল ৮:০৪

১১ ই মার্চ, ২০২৫ সকাল ৮:০৪

খায়রুল আহসান বলেছেন: আমরা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'বাংলা ভাষা' বলতে যা শিখেছি, তা নিঃসন্দেহে কঠিন বটে, এবং তার ব্যাকরণ আরও জটিল। এজন্য অন্য আর সব বিষয়ে লেটার মার্কস পেলেও বাংলা ভাষায় তা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। বেশিরভাগ শিক্ষিত মানুষজনও শুদ্ধ ভাষায়, শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা বলতে অপারগ, লিখতেও খুব কম মানুষই সিদ্ধহস্ত। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং সলিমুল্লাহ খান স্যারের মত ক'জনই বা আছেন? ইংরেজীর ছাত্র ও অধ্যাপক হয়েও অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বাংলায় বিশুদ্ধভাবে কথা বলা ও লিখার ব্যাপারে এক অন্যতম দিকপাল।

খুবই ইন্টারেস্টিং একটা আলোচনা করেছেন। বানানের ব্যাপারে কয়েকটা জায়গায় হোঁচট খেলেও, আলোচনাটি আদ্যোপান্ত উপভোগ করেছি। + +

এ সিরিজের আগের পোস্টগুলোও পড়বো ইন শা আল্লাহ।

ভুয়া মফিজ ছাড়াও অন্য যাদের মন্তব্য ভালো লেগেছেঃ

শ্রাবণধারা, মাহদী হাসান শিহাব, সাড়ে চুয়াত্তর।

©somewhere in net ltd.

১| ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১১:৫৭

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১১:৫৭

শ্রাবণধারা বলেছেন: আপনার লেখাটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। চর্যার কবিরা যে চট্টগ্রামের লোক ছিলেন, তা জানা ছিল না। সিলেটি লিপির বিষয়েও আগে জানতাম না। আপনার লেখা পড়ে আরও অনেক নতুন তথ্য জানা হলো। এ বিষয়টি নিয়ে নিশ্চয়ই আরও গভীর আলোচনা প্রয়োজন।

মৌখিক ভাষা ও লেখার ভাষার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। যেমন, বিজ্ঞানের যে পরিভাষাগুলো বাংলায় যুক্ত হয়েছে, তার প্রায় সবই তৎসম শব্দ।

সবকিছুতে ষড়যন্ত্র খোঁজা যেন আমাদের একটি নতুন প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে! বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে কেউ ষড়যন্ত্র করেছেন বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগর চিন্তাভাবনায় সম্পূর্ণ সেকুলার ছিলেন। অন্যদিকে, নজরুল বহু আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় যুক্ত করেছেন। কিন্তু কেউ কখনও সেটা ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন বলে শুনিনি।