| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

ড. মঞ্জুরে খোদা

আগামী মাসে আসছে নতুন বাজেট আমরা এর রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে অতি পরিচিত। বিশেষ করে কয়েকটি শব্দের সাথে- জনকল্যান, গণমূখী, গণবিরোধী ইত্যাদি। বিষয়টি এমন যে কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন করে উভয় দলই তাদের বিজ্ঞপ্তিতে এই বক্তব্য পালা করে ব্যবহার করতে পারে। এই মিল-অমিলের মাঝেও কিছু উপলব্ধির ইতিবাচকতা লক্ষনীয়। তারমধ্যে একটি হচ্ছে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়ার গুরুত্বের প্রশ্নটি। সেই বিবেচনা রাজনৈতিক ও কৌশলগত হলেও শিক্ষার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করা হয়। যে ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করা ও কৃতিত্ব পাওয়া সহজ হয়। কেন হয়? কারণ এই কথা সবার জানা যে, শিক্ষার সাথে উন্নয়ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ক সুতরাং যে সরকার শিক্ষায় টাকা বেশি দেবে তারমানে এই কথা বলা সহজ হবে যে সেই সরকার উন্নয়ন বান্ধব।

এ কথা সত্য যে আমাদের সমস্যা অনেক একই সাথে এটাও বলতে হয় সমস্যার পরিমান ও প্রকৃতি অনুযায়ী অর্জনও কম নয়। শত সীমাবদ্ধতা সত্তেও সামগ্রিকভাবে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং সেই প্রচেষ্টাও লক্ষনীয়। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের মানদন্ডে শিক্ষার উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির তুলনায় বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের সূচক সমুহ উৎসাহ মূলক। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর হলেও, সময় ও প্রেক্ষাপট পাল্টালেও শাসকের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। এখনও প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী শিক্ষাহীন, অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল, চাকরির বাজার সীমিত, মাথাপিছু আয় ১০৪০ ডলার, ৩১ ভাগ মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে।

সরকারের রুটিন কাজ গুলোর একটি প্রতিবছর বাজেট প্রকাশ করা। সেখানে খাত ও গুরুত্ব অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের হিসেব প্রকাশ করা হয়। এবং প্রতিবারই শুনতে হয় শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরু্ত্ব দিয়ে সেখানে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। কখনো কখনো বাজেটকে রাজনৈতিক ও জনসন্তষ্টির খতিয়ান হিসেবে সমালোচনা শুনতে হয়। কারণ অনেক সময়ই তাতে তার উপাদান গুলো স্পষ্ট থাকে বলে সেই অপবাদের দায় নিতে হয়। আবার অনেক সময় এটি সংকীর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুর বিষয়ে পরিণত হয়। সে যাই হোক, শিক্ষার গুরুত্ব ও বরাদ্দ বৃদ্ধিতে সরকার ও বিরোধী দলের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি এই প্রশ্নকে সবটুকু গ্রহনযোগ্যতা দেয়, বিধায় এই আলোচনার মূল ইস্যু শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রকৃত চিত্রটি আসলে কেমন, তার বিশ্লেষণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে নীতি নির্ধারকদের অসঙ্গতি ও ফাঁকির দিকটি তুলে ধরা। সরকার যদি শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি শতাংশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতো তাহলে শিক্ষার গুণ, মান ও উন্নয়ন অন্যরকম হতে পারতো।

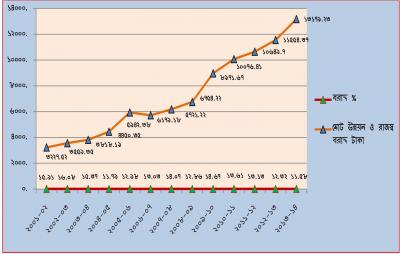

ফিগারঃ ১, এখানে ১৩ বছরের (২০০১-২০১৪) ধারাবাহিক তথ্য ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে শিক্ষাখাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন বরাদ্দ প্রতি বছর টাকার অংকে (কোটি) বাড়লেও জাতীয় আয় বরাদ্দের শতকরা হারে কমেছে।

২০০১-০২ সালে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩২২৭.৫২ কোটি টাকা, অর্থাৎ জাতীয় বরাদ্দের ১৫.৯১% এবং ২০১৩-১৪ সালে ১৩১৭৯.২৩ কোটি টাকা অথাৎ জাতীয় বরাদ্দের ১১.৫৮%। সাধারণভাবে টাকার অংক বাড়লেও (উর্দ্ধমূখী রেখা) শিক্ষামন্ত্রনালয়ে রাজস্ব ও উন্নয়ন বরাদ্দ কমেছে ৪.৩৩% (সমান্তরাল রেখা)। বাজেটের আকার যত বড় হচ্ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু শিক্ষাবাজেট ততো কমছে (%)। ফিগার ১এ রেখাচিত্রের সাহা্য্যে তা দেখানো হয়েছে। শিক্ষাখাতের বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি যদি তার শতাংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যেত তাহলে সরকার যে শিক্ষার মান উন্নয়নের কথা বলেছে তা করা সম্ভব হতো।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রধানত যে বিষয় গুলোর প্রয়োজন হয় সেগুলো হচ্ছে ১. মানবসম্পদ ২. প্রাকৃতিক সম্পদ ৩. শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই ধারণা ও তত্ত্বকে প্রয়োগ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের বিষয়গত শর্তের ভিত্তিতে সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে। এশিয়ার যে সব দেশ মানবসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের করে তাদের আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে এবং উন্নত ও মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে তাদের মধ্যে চীন, জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালোএশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা উল্লেখযোগ্য। আর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি। যেটি গড়ে ওঠে একটি দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত অর্থনৈতিক ধারা, প্রবণতা ও সম্ভবনাকে ঘিরে। এই দেশগুলোর শিক্ষা, বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিত করে অনেক আগেই শীর্ষ ও মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়।

এই দেশগুলো আধুনিক ও শিল্পোন্নত অর্থনীতি গড়ে তোলার শুরুতে শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে একই সাথে শিক্ষার গুণ ও মান নিশ্চিত করেছে। তারা তাদের বিকাশমান ও সম্ভবনাময় খাতের কথা মাথায় রেখে তাদের শ্রমশক্তি গড়ে তুলেছে। পেশা হিসেবে শিক্ষকের গুরুত্ব, মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে একে একটি আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক পেশায় পরিণতি করেছে। যা দক্ষ ও উন্নত মানবসম্পদ তৈরীর একটি প্রধান শর্ত। শিক্ষাখাতে তাদের গড় বরাদ্দ জিডিপি’র ৩ থেকে ৫ শতাংশের উপরে, সেখানে বাংলাদেশে ২ থেকে ৩ এ উঠছে না।

জাপানের মেইজি পুনরুত্থানের (১৮৬৭) শুরুতেই একটি সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়। এবং একটি উন্নত জাপান গড়ে তোলার তাগিদে পাশ্চাত্যের ভাবধারায় তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়। অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীকে সরকারী খরচে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে পাঠানো হয়েছিল। যাতে তাদের অর্জিত উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিজ দেশে প্রয়োগ করা যায়। সঙ্গতই বলা যায় শিক্ষায় প্রয়োজনীয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ একটি জাতির অবস্থা কিভাবে পাল্টে দেয় তার একটি সফল গল্প হচ্ছে আমাদের এশিয়ার দেশ জাপান। বহু আগে জাপান শিক্ষাকে বিশাল পুঁজিতে রুপান্তরিত করেছে। শতভাগ শিক্ষিত জাপানীদের অর্থনৈতিক সম্পদের মধ্যে ১ শতাংশ প্রাকৃতিক পুঁজি, ১৪ শতাংশ ভৌত বা বস্তুগত পুঁজি এবং ৮৫ শতাংশ শিক্ষা সংক্রান্ত মানবিক ও সামাজিক পুঁজি।

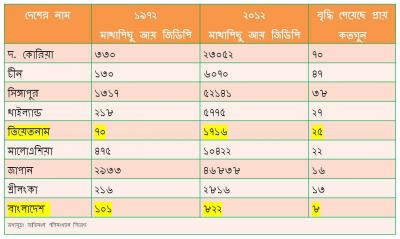

ফিগারঃ ২, এশিয়ার যে সব দেশ প্রধানত শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়িয়ে তাদের আয় বহুগুণ বাড়িয়েছে তার একটি তথ্যচিত্র এখানে তুলে ধরা হলো। জাতিসংঘের তথ্যে ৪ দশকের (১৯৭২-২০১২) জিডিপি মাথাপিছু আয় (current price) সংকলন করে দেখানো হয়েছে কোন দেশের মাথাপিছু আয় কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন ৮ গুণ এবং দক্ষিন কোরিয়া’র ৭০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখানে বাংলাদেশ বাদে এশিয়ার যে ৮ টি দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই সব সরকারের পলিসি ডকুমেন্টের দিকে নজর দিলে দেখা যায় শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের নীতিকে তারা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। যেমনটি আমাদের সরকারের অনেক পলিসি ডকুমেন্টেও দেখা যায়। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে তারা তা নিশ্চিত করার শর্ত ও ক্ষেত্র গুলো তৈরী করে তা বাস্তবায়ন করেছে, যার সামান্যই আমরা করতে পেরেছি। যার জন্য আমাদের বহুগুণ অধিক সফল উন্নয়নের কৃতিত্ত্ব তারা অর্জন করেছে। যা গল্পের মতই সত্যি ও বাস্তব।

১৯৭২ সালে যুদ্ধের সময় ভিয়েতনামের মাথাপিছু আয় ছিল ৭০ এবং বাংলাদেশের ১০১ ডলার। দীর্ঘ ১৫ বছরের যুদ্ধে ভিয়েতনামের প্রায় ৭০ শতাংশ পোড়ামাটিতে পরিণতি হয়। ১৯৭৬ সালে মার্কিনীদের পরাজয়ের পর ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশটির মাথাপিছু আয় ১৯৮১ সালে নেমে দাড়ায় মাত্র ৩৪ ডলার। যখন বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ২২৬ ডলার। মানে আমাদের দেশের চেয়ে প্রায় ৭ গুন কম। তার মানে দাড়াচ্ছে বাংলাদেশের ৭ গুন কম আয় থেকে তারা গত ৩ দশকে তাদের আয় বৃদ্ধি করেছে ৫০ গুনের উপরে। আর বাংলাদেশ গত ৪ দশকে তাদের আয় বৃদ্ধি করেছে মাত্র ৮ গুণ!

তার অর্থ এই নয় যে, কেবল শিক্ষায় বিনিয়োগ যথেষ্ট না হবার কারণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এশিয়ার দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও ধারাবাহিকতার অভাব একটি প্রধান কারণ। দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থা থেকে ভিয়েতনামের অগ্রগতি ও উত্তরণ অবশ্যই শিক্ষনীয়।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানোর অনিবার্য ও বৈজ্ঞানিক বিষয়টি সরকারের পক্ষ থেকেই আসা উচিত। নাই যে তা বলছি না। সাধারণ ভাবে দেখলে মনে হবে সেটা তো বছর বছর বাড়ছেই। কিন্তু এখানে হিসেবের একটা গরমিল আছে। যা উপরের রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাখাতে জিডিপি’র ৬ থেকে ৮ শতাংশ বরাদ্দের সুপারিশ করেছে এবং তাদের সেই পরামর্শ গুলো ছিল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধারা ও প্রবনতার উপর গবেষণা ভিত্তিক। বাংলাদেশের প্রকৃতিক সম্পদ খুবই সীমিত। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়ন নির্ভর করছে মূলত দক্ষ জনশক্তির উপর। বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি, ইউনেস্কো’র সব রিপোর্টেই বলা হয়েছে মানবসম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবহার ছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়নের আর কোন পথ খোলা নেই। একই সাথে জোড় দিয়ে বলেছে দেশের এই অধিক জনগোষ্ঠীকে অতি জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষার মাধ্যমে এর বিশাল শ্রমবাজারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কথা।

সেখানে বিভিন্ন ধরণের তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করে বিশ্লেষনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কিভাবে এই বিনিয়োগ দেশের কৃষি, শিল্প, সেবা ও অনানুষ্ঠানিক খাতের সম্প্রসারণ, দক্ষ শ্রমশক্তির যোগান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে সফলতা নিয়ে আসবে। কিন্তু কোন সরকারই সেই সুপারিশ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেনি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অনেক সাফল্য থাকলেও অনেক সমস্যাও দৃশ্যমান যার মধ্যে আছে শিক্ষার মান, পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের অভাব। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রবণতার সাথে এর সংযোগ ঘটানো সম্ভব হয়নি। একটি হচ্ছে নীতি-পরিকল্পনার দিক অন্যটি হচ্ছে অর্থনৈতিক।

শিক্ষার অর্থায়ন, বাণিজ্যিকিকরণ, মান, দূর্ণীতি, অসঙ্গতি, সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি নিয়ে প্রায়ই দেশের পত্র-পত্রিকায় সংবাদ আসে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অশান্ত হয়ে ওঠে। সরকার বলছে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ছে কিন্তু বাস্তবে দেখলাম আসল চিত্রটা কি! আমাদের দেশে শিক্ষাব্যয় ও বরাদ্দ বৃদ্ধি গোজামিলের একটা ছোট নমুনা উল্লেখ করছি, কোন ছাত্রের ৪ বছরের অনার্স করতে যদি ৫ থেকে ৭ বছর লাগে একটি সাধারণ হিসেবে বলে যে শিক্ষক পড়ায় তাকে একই কোর্সের জন্য ৪ বছরের জায়গায় ৫ থেকে ৭ বছরের বেতন দিতে হয়। সেক্ষেত্রে সরকার/ছাত্র/অভিভাবকের খরচের পরিমান ও শিক্ষার মূল্যমান অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু শিক্ষায় এই বাড়তি সময় ও বিনিয়োগের যে মূল্য তার হিসেবে সেই ভাবে আসছে না। এই রকম অনেক গুলো কারণে শিক্ষায় বিনিয়োগের যে তত্ত্বগত ফল সেটা আমরা যথাযথ দেখতে পাই না। সরকার যে বছর বছর শিক্ষা ব্যয় ও বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা বলছে তাতো লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাওয়ার মত বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। তাই, বাজেটে শিক্ষাখাতে কেবল লোক দেখানো বরাদ্দ না বাড়িয়ে প্রকৃত অবস্থা, প্রয়োজন ও লক্ষ্যের নিরীখে তা নির্ধারণ হওয়াটা জরুরী। বেশি দূরে না যেয়ে আমাদের আশেপাশের যে সব শিক্ষা ও মানবসম্পদে অধিকতর বিনিয়োগ ও উন্নয়নের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তণ করেছে তাদের অনুসরণই হবে বাংলাদেশের উন্নয়নের সঠিক পথ রেখা।

মঞ্জুরে খোদা টরিক, লেখক, গবেষক, ইনস্টিটিউট অব পলিসি সাইন্স, AGU, জাপান

দোহাই

ড. মঞ্জুরে খোদা, উচ্চশিক্ষার ভ্রান্তনীতি, সদিচ্ছাই অর্থায়নের সমাধান, বাংলানিউজ২৪, ১১ মার্চ ১০১৪

ড. মঞ্জুরে খোদা, মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, বিনিয়োগ ও সরকারের দায়, বাংলানিউজ২৪, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

শিক্ষা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, web edition, http://www.moedu.gov.bd

জাতিসংঘ পরিসংখ্যান বিভাগ, web edition, http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp

Wahiduddin Mahmud, Social Development in Bangladesh: Pathways, Surprises and Challenges, Indian Journal of Human Development, Vol. 2, No. 1, 2008

২| ![]() ১৫ ই মে, ২০১৪ সন্ধ্যা ৭:৩৮

১৫ ই মে, ২০১৪ সন্ধ্যা ৭:৩৮

বিষক্ষয় বলেছেন: আমাদের দেশে শিক্ষাব্যয় ও বরাদ্দ বৃদ্ধি গোজামিলের একটা ছোট নমুনা উল্লেখ করছি, কোন ছাত্রের ৪ বছরের অনার্স করতে যদি ৫ থেকে ৭ বছর লাগে একটি সাধারণ হিসেবে বলে যে শিক্ষক পড়ায় তাকে একই কোর্সের জন্য ৪ বছরের জায়গায় ৫ থেকে ৭ বছরের বেতন দিতে হয়। সেক্ষেত্রে সরকার/ছাত্র/অভিভাবকের খরচের পরিমান ও শিক্ষার মূল্যমান অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু শিক্ষায় এই বাড়তি সময় ও বিনিয়োগের যে মূল্য তার হিসেবে সেই ভাবে আসছে না। এই রকম অনেক গুলো কারণে শিক্ষায় বিনিয়োগের যে তত্ত্বগত ফল সেটা আমরা যথাযথ দেখতে পাই না

৩| ![]() ১৫ ই মে, ২০১৪ সন্ধ্যা ৭:৩৮

১৫ ই মে, ২০১৪ সন্ধ্যা ৭:৩৮

বিষক্ষয় বলেছেন: My boss is an Indian who did her PhD from India and then went to USA to do a three year post doc. I finished my masters in Bangladesh and worked for two years before coming overseas to do my PhD which I finished in 3 and half years. One day while talking to my boss I found that she few years younger than me and I could not figure out where I lost all those years (I started school at year 1 when I was 5 year old). Main loss was almost a year between SSC and college, between HSC and University and to cap it of finishing a three year bachelor in 4.5 year and a one year masters in 2.5 year. We get a one year masters certificate but in reality after our theoretical exams, we have to work at least one year in the lab for our thesis and this one year is not counted in the certificate that we receive.

৪| ![]() ১৬ ই মে, ২০১৪ বিকাল ৪:১৫

১৬ ই মে, ২০১৪ বিকাল ৪:১৫

মঞ্জুরে খোদা টরিক বলেছেন: বন্ধুরা অনেক ধন্যবাদ আপনাদের মন্তব্য ও অভিমতের জন্য--

©somewhere in net ltd.

১| ১৫ ই মে, ২০১৪ সন্ধ্যা ৬:৩৯

১৫ ই মে, ২০১৪ সন্ধ্যা ৬:৩৯

পংবাড়ী বলেছেন: ভালো লেখা।