| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

গতকাল টিভির খবরে বিজ্ঞজনেদের আলোচনা দেখলাম ভূমিকম্প বিষয়ক। একজন উপদেষ্টা অমূল্য কথা বললেন, "আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য আমাদের এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"

ঢাকাবাসী ব্যক্তিগতভাবে কীভাবে সচেতন হবেন ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে, সে বিষয়ে উপদেষ্টা ম্যাডাম কিছু বলেন নি।! তিনি বললেন, "পুরানো ঢাকার শতকরা ৯০ ভাগ বাড়ি বিল্ডিং কোড মেনে তৈরি করা হয়নি। এগুলো ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাবার ঝুঁকিতে আছে।"

এটা আমরা জানি। আরও জানি, কেবল পুরানো ঢাকা না, পুরো ঢাকাতেই অধিকাংশ ভবন ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে। নির্মাতারা ভূমিকম্প সহনশীল করে বাড়ি তৈরি করেন না অর্থ বাঁচানোর জন্য, আবার রাজউক এইসব অবৈধ বাড়ি অনুমোদন করে অর্থের বিনিময়ে। তাই ঢাকা শহরের আমরা প্রায় সবাই ঝুঁকিতে আছি, কেবল মিন্টো রোডের দোতলা বাড়ির অধিবাসীরা ছাড়া। গতকালের পাঁচ মাত্রার ভূমিকম্পে ক্ষতি তেমন হয়নি, এটা দেখে স্বস্তি পাবার কিছু নেই!! এমন ছোট ছোট ভূমিকম্প এখন প্রায়ই হচ্ছে, এগুলো সঙ্কেত দেয় যে একটা বড় ভূমিকম্প আসছে! বিগত বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছরে ঘটা এমন ভূমিকম্পের সংখ্যা তার আগের বছরের সংখ্যার চাইতে বেড়ে যাচ্ছে। রিখটার স্কেলে ১ মাত্রা বাড়লে ভূমিকম্পের শক্তি প্রায় ৩২ গুণ বাড়ে, আর ২ মাত্রা বাড়লে শক্তি প্রায় ১০০০ গুণ বাড়ে! তাই কেবলমাত্র সাত মাত্রার ভূমিকম্প হলেই সেটা হবে অনেক শক্তিশালী আর অনেক ধ্বংসাত্মক।

বুয়েটের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারী বলেছেন, ঢাকা থেকে একশো কিলোমিটার দূরত্বের এপিসেন্টারে সাত মাত্রার ভূমিকম্প হলেই ঢাকার এক তৃতীয়াংশ বাড়ি সম্পূর্ণ ধসে পড়বে। ক্ষয়ক্ষতি কমাতে তিনি কিছু ব্যবস্থা নেবার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রথমে ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকা ভবন চিহ্নিত করা, তারপর সেগুলোকে ভূমিকম্প সহনশীল করা। এই ধরণের কাজ করার অভিজ্ঞতাও আছে আমাদের, রানা প্লাজা ধ্বংসের পর নিরাপদ ভবন চিহ্নিতকরণে পঞ্চাশটা কোম্পানির কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। ভবনের নিরাপত্তা পরীক্ষার পর পুরো নিরাপদ ভবনকে সবুজ, মোটামুটি নিরাপদ ভবনকে হলুদ এবং অনিরাপদ ভবনকে লাল রঙের প্লাকার্ড দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। লাল চিহ্নিত ভবনগুলোর বসবাসরতদের ভবন থেকে সরিয়ে ভবনগুলোর কাঠামো উন্নয়ন করা হয় যাতে সেগুলো ভূমিকম্পে নিরাপত্তা দিতে পারে। ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য সারা বিশ্বে এটা একটা স্বীকৃত পদ্ধতি। ২০১৫ সালে বিশ্ব ব্যাংক রাজউককে অর্থায়ন করে এই বিষয়ে কাজ করার জন্য। এ কাজ করার জন্য রাজউক নয়, বরং আলাদা একটা ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। সেই ইনস্টিটিউটের জন্য দশতলা একটি ভবনও নির্মিত হয়, ৮০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতিও কেনা হয়, কিন্তু তারপর সবকিছু স্থবির হয়ে যায়। গত দশ বছরে এই ব্যাপারে কোন কাজ হয়নি। অদ্ভুত ব্যাপার।

অধ্যাপক আনসারী বলছেন, অবিলম্বে তিনটি কাজ শুরু করতে হবে যেন ভবিষ্যতে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়:

১) ভূমিকম্পের ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করে তিন ক্যাটাগরির ভবন চিহ্নিতকরণ, যেটা করার প্রশিক্ষিত লোকবল আছে আমাদের।

২) রাজউক নয়, বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশ করা ইনস্টিটিউট চালু করা, যাতে তারা ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে সুষ্ঠু ভাবে কাজ করতে পারে।

৩) ভূমিকম্প সহনশীল ভবন নির্মাণ করতে দেশের স্থপতি এবং প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করতে হবে।

আরেকটা জিনিস উল্লেখ করি, প্রতিবছর ঢাকার ভূমি ৩.৫ মিলিমিটার করে দেবে যাচ্ছে (তথ্যসূত্র দিয়ে আমার একটা পোস্ট আছে)view this link। কারণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা মেটাতে ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলন বেড়ে চলেছে, আবার এই বাড়তি জনগোষ্ঠীর জন্য বেশি বেশি ভবন নির্মাণের ফলে উন্মুক্ত ভুমি ঢেকে যাচ্ছে কংক্রিটে, ফলে বৃষ্টির পানি দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর রিচার্জ হচ্ছে না, তাই ভূমির অবনমন হয়ে চলেছে। এটা ভূমিকম্পের সময় ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়ে দেবে। জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমি যেন আরও কংক্রিটে না ঢাকে তেমন ব্যবস্থা নিলেই ভূমির অবনমন ঠেকানো যায়, কিন্তু এমন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। বরং ঢাকার জনঘনত্ব বাড়ানোর এবং আরও দালান নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে সম্প্রতি।

বলা হয়, ঢাকায় বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলেই town in inferno হয়ে যাবে (Towering inferno সিনেমাটা যারা দেখেছেন তারা বুঝতে পারবেন)। কারণ ঢাকার মাটির নিচে দিয়ে জালের মতো ছড়িয়ে আছে গ্যাস পাইপলাইন, এগুলো ফেটে একজায়গায় আগুন ধরলেই মূহুর্তে ছড়িয়ে যাবে পুরো শহরে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এটাও নিরোধ করার উপায় আছে। এজন্য একধরনের মেশিন ব্যবহার করা যায়, যা মাটির নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে এবং কম্পাঙ্ক নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলেই গ্যাস সারবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে। এর ফলে আগুনের থেকে শহর বাঁচবে। সমস্যা হচ্ছে, যাঁরা এটা বাস্তবায়ন করতে পারেন তাঁরা এটা করছেন না!!

আমার দুটো পোস্ট আছে ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি নিয়ে। সেখানে বলা হয়েছে যে ঢাকায় এমন অপরিকল্পিত ভাবে দালানকোঠা তৈরি করা হয় যে অনেক ভবনেই অগ্নিকাণ্ড হলে নির্বাপক গাড়ি পৌঁছাতে পারবে না।

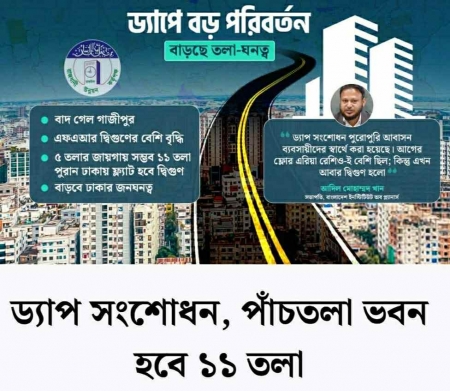

এমন ভূমিকম্পের ঝুঁকিময়তা এবং অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকিময়তা যাতে আর না বাড়ে সেজন্য রাজউক ২০১০ সালে ড্যাপ নামে এমন একটি পরিকল্পনা করে যাতে বলা হয়েছিল ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা যেমন পুরনো ঢাকায় নাগরিক সুবিধা বজায় রাখার জন্য জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পুরোনো ঢাকার মতো এরকম নির্দিষ্ট কিছু এলাকার জন্য ভবনের উচ্চতা নির্দিষ্ট করে দেয়া ছিল, যেমন পুরনো ঢাকার সাত ফিট রাস্তা সংলগ্ন বাড়ির উচ্চতা হতে পারতো বড় জোর পাঁচ তলা। অথচ সম্প্রতি (১৯ অক্টোবর, ২০২৫) ড্যাপ সংশোধন করে ভবনের উচ্চতার এই বাধ্যবাধকতা তুলে নেয়া হয়েছে, এখন পুরানো ঢাকার সরু গলিতেও ১০/১১ তলা ভবন তৈরি করা যাবে। বলা হচ্ছে, বেশি মানুষকে আবাসন সুবিধা দেবার জন্য এখন ঢাকা নগরীকে উপর দিকে বাড়ানো হবে। মূলত আবাসন ব্যবসায়ীদের চাপে রাজউক এই নিয়ম করেছে। পরিবেশবাদীরা বলছেন এর ফলে যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের দুর্ভোগ সীমাহীন হয়ে যাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বাদ দিলেও, রাজউকের এই পরিকল্পনার ফলে বেড়ে যাবে যানজট, বায়ুদূষণ, জলাবদ্ধতা। এরপর ভূমিকম্প এবং সাথে অগ্নিকাণ্ড হলে কী হতে পারে তা অনুমান করা কঠিন!

ড্যাপ বা ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানিং নামক উদ্ভট পরিকল্পনা সম্পর্কে ডিটেইলে বলতে পারলাম না লেখা বড় হয়ে গেছে দেখে। এটুকুই বলি, আমি অবাক হলাম দেখে যে রাজধানীকে দুর্যোগের মধ্যে ফেলে দেবার এই সংশোধিত ড্যাপকে অনুমোদন দিলেন আমাদের পরিবেশ উপদেষ্টা!!!

তথ্য সূত্র: ১) দ্বিগুণেরও বেশি উচ্চতার ভবন নির্মাণের সুযোগ দিয়ে ড্যাপ সংশোধন, ঢাকার বাসযোগ্যতা নিয়ে শঙ্কা বিশেষজ্ঞদের

বাংলাদেশ view this link

২) আকাশছোঁয়া ভবনে ছেয়ে যাবে ঢাকা। view this link

![]() ১৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:০৬

১৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:০৬

করুণাধারা বলেছেন: অনেক ধন্যবাদ শ্রাবণধারা। পোস্টের প্রথম মন্তব্যে আপনাকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম! কিন্তু তারপর এতদিন লেগে গেল উত্তর দিতে, আমার কিছু অসুবিধার কারণে । এই দেরির জন্য আমি খুবই দুঃখিত।

এই ভূমিকম্প আমার ভাবনায় একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল, এরচেয়ে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে কী হবে সেটা ভেবে। তাই তৎক্ষণাৎ এই পোস্ট লিখে ফেলি এবং লিখতে পেরে আমারও খুব ভালো লাগছিল।

এত ঘনবসতিপূর্ণ শহরে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে আসলে নাগরিক পর্যায়ে আমাদের করার তেমন কিছু নেই। প্রচুর ভবন ভেঙে পড়বে, উদ্ধার কার্যক্রম নিয়ে ভরসা আর কিছু দেখি না। এখন দেখা দরকার আমাদের আবাসস্থল যেন ভূমিকম্প সহনশীল করে তৈরি করা হয়, যেন আশ্রয় নেবার জন্য খোলা জায়গা থাকে, উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর জন্য যেন বাহিনীকে একটু প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য এর কিছুই করা হচ্ছে না... হবেও না।

২| ![]() ২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৪:১৮

২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৪:১৮

জুন বলেছেন: করুনাধারা অনেক কষ্ট করে লেখাটি লিখেছো। বহু বছর ধরেই শুনে আসছি বড় একটা ভুমিকম্প হলে আমাদের দেশের বিশেষ করে ঢাকা শহরের কি অবস্থা হিবে। তারপর ও আমাদের চৈতন্যদয় হয় না। বেআইনী ভাবে কি ভাবে কোন দিক দিয়ে আধা হাত বাড়ানো যায়? সানসেটের উপরে একটা খুপরি বানিয়ে ভাড়া দেয়া যায় এটাই আমাদের চিন্তা। প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া মনোমালিন্য কিন্ত বাড়ী বানানোর সময় তার সাথে গা ঘেষাঘেষি করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। কিছু কিছু বাড়ি দেখলে মনে হয় জোড়া বাড়ি।

যাইহোক এই মাত্র পড়লাম বাংলাদেশ বার্মা প্লেট, ইন্ডিয়ান প্লেট আর ইউরেশিয়ান প্লেটের উপর দন্ডায়মান। আমাদের মনে রাখতে হবে এই প্লেট নড়াচড়া করে খাবার পরিবেশন করবেনা করবে ৮ মাত্রার ভুমিকম্পের সৃষ্টি।

আল্লাহ জানে ভাগ্যে কি আছে। গতকাল তো আমার পেন্সিল সদৃশ্য বুয়া আমাকে জাপটে ধরে আল্লাগো মাগো মাবুদগো করে চিল্লায়া বাড়ি মাথায় করছে। আট মাত্রা দূরে থাক ৬ হলেই সবার চিল্লানো চিরতরে বন্ধ। তবে দোয়া কইরো যেন স্ল্যাব চাপা পড়ে উদ্ধারের আশায় পরে না থাকি। সাথে সাথেই যেন মৃত্যু হয়। কারণ আমাদের উদ্ধার করার ব্যবস্থা সেই রকম।

অনেক আজাইরা প্যাচাল পারলাম, আশাকরি কিছু মনে করবে না। ভুমিকম্প আমার আউলানো মাথাটা আরও আউলায় দিয়ে গেছে। সারাক্ষণ মনে হচ্ছে নৌকায় বসে আছি ![]()

ভালোলাগা রইলো ![]()

![]() ১৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:১৩

১৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:১৩

করুণাধারা বলেছেন: করুনাধারা অনেক কষ্ট করে লেখাটি লিখেছো।

অবশ্যই!! এই ব্লগের জন্য একটা কিছু লিখে পোস্ট করা এখন খুবই কষ্টের কাজ!! তবু হঠাৎ করে কীভাবে জানি এটা লিখে ফেললাম! কিন্তু তারপর তো আর উত্তর দিতে আসা হয়না!! অনেক কষ্ট আর ঝামেলার মধ্যে আছি সেটা একটা কারণ, কিন্তু এতো দেরি করে উত্তর দেবার প্রধান কারণ হচ্ছে, আজকাল ব্লগে আসলে মনের অশান্তি বেড়ে যায়।

আট মাত্রা দূরে থাক ৬ হলেই সবার চিল্লানো চিরতরে বন্ধ!!

এই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম! ঢাকার শতকরা ৯৪ ভাগ বাড়ি ভূমিকম্প বিধিমালা মেনে তৈরি হয়নি! কী হতে পারে সহজেই বোঝা যায়! অতএব খাটের নিচে ঢোকা, বিমের নিচে দাঁড়ানো, হেলমেট পড়া এইসব কোন কিছুই কাজে আসবে না! সমাজের কিছু মানুষের (ঢাকার বাড়িওয়ালা এবং ডেভেলপার, এবং রাজউকের লোকজন) অতিরিক্ত লোভ আর অপরিণামদর্শীতার বলি হবে লক্ষ লক্ষ, হয়তো কোটি মানুষ!

দোয়া কইরো যেন স্ল্যাব চাপা পড়ে উদ্ধারের আশায় পড়ে না থাকি। সাথে সাথেই যেন মৃত্যু হয়। কারণ আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা সেই রকম।

দোয়া করলাম। কয়দিন আগেই তো শিশু সাজিদের উদ্ধার ব্যবস্থা দেখলাম। ![]() আমার জন্য একই দোয়া কইরো।

আমার জন্য একই দোয়া কইরো। ![]()

৩| ![]() ২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৪:৪৭

২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৪:৪৭

মেঠোপথ২৩ বলেছেন:

আপু, খুব ভাল পরামর্শ দিয়েছেন। তবে ভবিষ্যতের সরকার সেগুলো বাস্তবায়ন করবে তেমন আশা করতেও ভয় লাগে। এই দেশে যে যায় লঙ্গকায় সেই হয় রাবন। আপাতত উপড়ের ছবিটার দেখুন। জাপানে একে বলে বেস আইসোলেশন । বিল্ডিংকে মাটির সাথে শক্ত করে না বাঁধা, তার নিচে শত শত বিশেষ রাবার-লেডের বেয়ারিং বসানো হয়। ভূমিকম্প এলে মাটি যত জোরে কাঁপে, উপরের বিল্ডিংটা ততটা কাঁপে না – শুধু ধীরে ধীরে দোলে। ফলে ভেতরের মানুষ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি – সবই প্রায় অক্ষত থাকে। জাপানের প্রতিটি নতুন টাওয়ার, বিল্ডিং , হাসপাতাল, স্কুল, ডেটা সেন্টারে এই সিস্টেম বাধ্যতামূলক। এমনকি ৪০-৫০ বছরের পুরোনো ভবনগুলোকেও কেটে-কেটে এই সিস্টেম বসিয়ে নতুন করে বাঁচিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

জাপান আমাদের ঢাকা-চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ভবনেও বেস আইসোলেশন স্থাপন করেছে।। রূপপুর নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট, মেট্রোরেলের কিছু স্টেশন, কয়েকটা নতুন টাওয়ারে এই একই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে যার বহুতল বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে এই প্রযুক্তি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে।

![]() ১৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:৩০

১৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:৩০

করুণাধারা বলেছেন: আমি ঠিক পরামর্শ দেই নাই মেঠোপথ২৩! কেবলমাত্র কিছু মানুষের লোভ এবং কর্তব্যে গাফিলতি ঢাকাকে যে একটা মৃত্যু কূপ বানিয়ে ফেলেছে এ কথা বলার জন্য ভীষণ হতাশ হয়ে পোস্ট লিখে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমি জানি, ভবিষ্যতে ভূমিকম্প থেকে জানমাল রক্ষা করার জন্য কোথাও কোন পদক্ষেপ নেয়া হবে না। সাত মাত্রার ভূমিকম্প হলেই ঢাকা শহরের বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা যাবে।

আপনার দেখানো প্রযুক্তি অবশ্যই আমাদের দেশে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সেটা করা হবে না। যে দেশে রডের জায়গায় বাঁশ দিয়ে ছাদ ঢালাই হয় সেই দেশে এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার না করে টাকা আত্মসাৎ করা হবে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে যার বহুতল বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে এই প্রযুক্তি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে

ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখন যে বহুতল বাড়ি নির্মিত হয় সেগুলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়। এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করলে নির্মাতাদের আর্থিক লাভ কমে যাবে, তাই তাঁরা করতে উৎসাহী হবে না।।

৪| ![]() ২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৪:৪৯

২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৪:৪৯

মেঠোপথ২৩ বলেছেন:

আহকাল হাইরাইজ বিল্ডং এর নীচতলাটা কার পার্কিং এর জন্য ফাকা থাকে। এই ফাকা স্থানেই এই প্রযুক্তি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

![]() ১৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:৩২

১৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:৩২

করুণাধারা বলেছেন: চমৎকার ভাবে ছবি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন কত সহজে আমাদের দেশে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমাদের লোভ অসীম। তাই ভবন নির্মাতারা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের আর্থিক লাভ কমাতে চাইবেন বলে মনে হয় না।

৫| ![]() ২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫:০৭

২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫:০৭

ভুয়া মফিজ বলেছেন: ২০১৫ সালে বিশ্ব ব্যাংক রাজউককে অর্থায়ন করে এই বিষয়ে কাজ করার জন্য। এ কাজ করার জন্য রাজউক নয়, বরং আলাদা একটা ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। সেই ইনস্টিটিউটের জন্য দশতলা একটি ভবনও নির্মিত হয়, ৮০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতিও কেনা হয়, কিন্তু তারপর সবকিছু স্থবির হয়ে যায়। গত দশ বছরে এই ব্যাপারে কোন কাজ হয়নি। অদ্ভুত ব্যাপার। ব্যাপারটা আপনার কাছে অদ্ভুত লাগলেও আমার কাছে লাগছে না। ভবন নির্মান আর যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে, লুটপাট আর কমিশন বানিজ্য হয়েছে। কাম খতম, পয়সা হজম!!!! ![]()

অথচ সম্প্রতি (১৯ অক্টোবর, ২০২৫) ড্যাপ সংশোধন করে ভবনের উচ্চতার এই বাধ্যবাধকতা তুলে নেয়া হয়েছে, এখন পুরানো ঢাকার সরু গলিতেও ১০/১১ তলা ভবন তৈরি করা যাবে। বলা হচ্ছে, বেশি মানুষকে আবাসন সুবিধা দেবার জন্য এখন ঢাকা নগরীকে উপর দিকে বাড়ানো হবে। মূলত আবাসন ব্যবসায়ীদের চাপে রাজউক এই নিয়ম করেছে। পরিবেশবাদীরা বলছেন এর ফলে যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের দুর্ভোগ সীমাহীন হয়ে যাবে। মানুষের দুর্ভোগ সীমাহীন হলে হোক না!!! ঘুষ আর দূর্নীতি বানিজ্য যারা করে, তাদের কি আসে যায়?

এই জাতির দুর্ভাগ্য যে, তারা কোন দেশপ্রেমিক শাসক পায় নাই। আমাদের শাসকরা চেতনার আফিম খাইয়ে গত ৫৫ বছর দেশ শাসন করেছে। তাই আমরা আজও চেতনার ব্যবসায়ীদের চেতনার দন্ড নিয়ে নাড়াচাড়া করে দিনাতিপাত করছি। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথ্যা নাই। কে রাজাকার আর কে দেশপ্রেমিক, কে ভারতের আর কে পাকিস্তানের দালাল, এসবই আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

একটা বড় ভুমিকম্প হয়ে সব ধ্বংস হয়ে যাক। কার কি আসে যায়? তার আগ পর্যন্ত অবৈধ সম্পদ অর্জনই মুখ্য বিষয়।

![]() ১৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:৪৬

১৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:৪৬

করুণাধারা বলেছেন: ভবন নির্মাণ আর যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে, লুটপাট আর কমিশন বাণিজ্য হয়েছে। কাম খতম, পয়সা হজম!!!!

আমি সত্যি ই খুব হতাশ। আমাদের রাজধানী দিনে দিনে একটা মৃত্যু কূপ হয়ে উঠেছে, যারা একে রক্ষা করতে পারতেন তারা বিপুল অর্থ লুটপাট করে এর ধ্বংসযজ্ঞ বাড়ানোর ব্যবস্থা করছেন। ![]()

মানুষের দুর্ভোগ সীমাহীন হলে হোক না!!! ঘুষ আর দুর্নীতি বাণিজ্য যারা করে, তাদের কি আসে যায়?

সত্যি আমরা যেন মনুষত্ব বিবেক সবকিছু টাকার জন্য বিসর্জন দিয়েছি!

এই জাতির দুর্ভাগ্য যে, তারা কোন দেশ প্রেমিক শাসক পায় নাই। আমাদের শাসকরা চেতনার আফিম খাইয়ে গত ৫৫ বছর দেশ শাসন করেছেন। হাসিনার পতনের পর নতুন সরকার গঠিত হবার পর আমি খুব আশাবাদী হয়েছিলাম সবকিছু বদলে যাবে বলে! কিন্তু কী হলো! একটি প্রতিষ্ঠানে নতুন চেয়ারম্যান যোগ দেবার পর খুব আশাবাদী হয়েছিলাম তিনি নিশ্চয়ই আগের চেয়ারম্যানদের মতন দুর্নীতিবাজ হবেন না। দেখা গেল তিনি রাক্ষসের মত খিদে নিয়ে এসেছেন, টাকা খাবার খিদে। এখন সব উপদেষ্টাদের ইমেইল ঠিকানা দেয়া থাকে, জনসাধারণ যেন যোগাযোগ করতে পারে। এই চেয়ারম্যানের যিনি নিয়োগকর্তা, আমি ভাবলাম সেই উপদেষ্টার কাছে একটা ইমেইল করি যে চেয়ারম্যান দুর্ভোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের। ইমেইল করার আগেই দেখলাম উপদেষ্টার দুর্নীতির লম্বা ফিরিস্তি!! যে যায় লঙকায় সেই হয় রাবন!

ধ্বংসের অপেক্ষায় বসে থাকাই আমাদের নিয়তি

৬| ![]() ২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:৪০

২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:৪০

ডঃ এম এ আলী বলেছেন:

উপস্থাপিত লেখাটি ঢাকার ভূমিকম্প সংক্রান্ত ঝুঁকি, নগর পরিকল্পনার দুর্বলতা এবং সাম্প্রতিক ড্যাপ (ডিটেইল্ড এরিয়া

প্ল্যান) সংশোধনের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক সুন্দর করে তুলে ধরেছে। আপনার বক্তব্যে থাকা

সতর্কতা সমুহ প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং বিশেষজ্ঞ মতামতের ওপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে ।

তবে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের জন্য কয়েকটি দিক আলাদা করে দেখা জরুরি বলে মনে করি ।

ভূমিকম্পের ঝুঁকি বাস্তব এবং প্রমাণসমর্থিত, কেননা ঢাকা ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত এটি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র,

গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্টে বহুবার উঠে এসেছে।

বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মাণের ব্যাপকতা সত্যিই একটি বাস্তবস সমস্যা । রিখটার স্কেলে মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে শক্তির

বহুগুণ বৃদ্ধি বিজ্ঞানসম্মত তথ্য। ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকার বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের

মতামত দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায় আছে কিন্তু গরুত্ব পাচ্ছেনা ।

এখানে আপনি মূলত সাধারণ মানুষকে হুঁশিয়ার করছেন, তবে একই সঙ্গে এটা সত্য যে নাগরিক পর্যায়ে প্রস্তুতির

সীমা খুবই সংকীর্ণ এটির প্রতিও আরো গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি ।

ভবন মূল্যায়ন, রেট্রোফিটিং এবং প্রশাসনিক স্থবিরতা বিষযটিগুরুত্বপুর্ণ একটি দিক ।

লেখাটিতে বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত ভবন মূল্যায়ন প্রকল্পের কার্যক্রম স্থবির হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঝুঁকি নিরূপণ. ট্রোফিটিং আর নিরাপদ ভবন চিহ্নিতকরণ

এই তিনটি বিষয়ই আন্তর্জাতিক ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল স্তম্ভ।

ইনস্টিটিউট তৈরি হলেও কার্যক্রম বন্ধ থাকা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক অদক্ষতার ইঙ্গিত দেয়।

নীতিনির্ধারকদের কাছে এ বিষয়ে আরও প্রমাণ-সংবলিত জবাবদিহি প্রয়োজন।

ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং ভূমি দেবে যাওয়া তথ্যসমর্থিত ।

ঢাকার ভূমি দেবে যাওয়ার হার এবং তার কারণ সম্পর্কে উল্লেখিত তথ্য আন্তর্জাতিক গবেষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

লেখাটিতে বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছে সংকট ঘোষণার মতো করে। আমার কাছে মনে হয় বিকল্প সমাধান

(যেমন রিচার্জ ওয়েল, স্টর্মওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, স্যাটেলাইট শহর তথা উপশহড় উন্নয়ন এখন গুতুত্ব

পাওযার দাবী রাখে , পারলে রাজধানীকে বিকেন্দ্রিকরণ আশু প্রয়োজন।

গ্যাসলাইন বিস্ফোরণের ঝুঁকি বাস্তব । ভুমিকম্পের সময় ঢাকায় অগ্নিকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য।

সস্যাটি সমাধানে একাধিক সংস্থার সমন্বয় প্রয়োজন যা বাস্তবিকপক্ষে দীর্ঘমেয়াদি নীতি।

ড্যাপ সংশোধনে পলিসি বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন। পুরনো ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ ও

অগ্নিপ্রবণ এলাকায় উচ্চতর ভবন নির্মাণের অনুমতি দিলেই ঝুঁকি বাড়বে এটি শহর পরিকল্পনার মৌলিক নীতি।

তবে পোস্টে ড্যাপ সংশোধনের বিরোধিতা যুক্তিযুক্ত হলেও, রাজধাণিতে আবাসন সংকট, ঘনবসতির কেন্দ্র

থেকে মানুষকে স্থানান্তর না করার বাস্তব সমস্যা বহুমাত্রিক হতে পারে ।

শহরের উচ্চতা বৃদ্ধি বনাম প্রান্তিক হরাই জন্টাল বিস্তারের নীতি এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে একটি তুণনামুলক

মূল্যায়ন লেখাটিকে আরো সমৃদ্ধ করত বলে মনে করি ।।

নীতিনির্ধারণে একাধিক স্বার্থ ( vested interest ) জড়িত এটিও বিবেচনার দাবিদার।

পোস্টের লেখাটির সামগ্রিক বক্তব্য যৌক্তিক সতর্কতাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে ।

লেখাটি তাই সংস্লিষ্ট কতৃপক্ষসহ পাঠককে সচেতন করতে অত্যন্ত কার্যকর হবে বলে

শুভেচ্ছা রইল

![]() ১৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১০:০৯

১৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১০:০৯

করুণাধারা বলেছেন: আমি যা বোঝাতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঠিকমতো লিখতে পারিনি, আপনি চমৎকারভাবে সে কথাগুলো বলেছেন! হ্যাঁ, ভূমিকম্প এমন একটা দুর্যোগ যা প্রতিহত করা দূরে থাক, পূর্বাভাস দেয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। তাই এই দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া দরকার, সেটা অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে করতে হবে।

এটা সত্য যে নাগরিক পর্যায়ে প্রস্তুতির

সীমা খুবই সংকীর্ণ এটির প্রতিও আরো গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি ।

বর্তমানে ঢাকার অধিকাংশ অধিবাসী অন্যের বাড়িতে ভাড়া থাকেন, ভূমিকম্প সহনশীল বাড়িতে বসবাস করা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে ভবন নির্মাতারা অনিরাপদ ভবন তৈরি করছেন। সেজন্য বিশ্ব ব্যাংকের প্রকল্পে ইনস্টিটিউট হলে হয়তো কাজের জবাবদিহিতা থাকতো।

সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক হয়, সেখানে ভবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নির্ধারণ করার দায়িত্ব রাজউককেই দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র এই একটা সংস্থা রাজধানীর ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে, যার ফলে অনেক কাজ তাঁরা ঠিকমতো করতে পারেনা।

আমার কাছে মনে হয় বিকল্প সমাধান যেমন রিচার্জ ওয়েল, স্টর্মওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, স্যাটেলাইট শহর তথা উপশহড় উন্নয়ন এখন গুরুত্ব করণ পাওযার দাবী রাখে , পারলে রাজধানীকে বিকেন্দ্রিকরণ আশু প্রয়োজন । আপনার উল্লেখিত সবগুলো বিকল্প সমাধানই গুরুত্বপূর্ণ। তবে রাজধানীর বিকেন্দ্রীকরণ অতি জরুরী। অল্প জায়গায় আরো বেশি উচ্চতার ভবন নির্মাণের অনুমতি দেয়া হলো সাম্প্রতিক ড্যাপে, ফলে ঢাকায় আরো মানুষ বাড়বে, নাগরিক সুবিধা কমবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।

শহরের উচ্চতা বৃদ্ধি বনাম প্রান্তিক হরাই জন্টাল বিস্তারের নীতি এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে একটি তুণনামুলক

মূল্যায়ন লেখাটিকে আরো সমৃদ্ধ করত বলে মনে করি । ঠিক বলেছেন। ঢাকা শহরের প্রান্তিক হরাইজন্টাল বিস্তার নিয়ে তুলনামূলক মূল্যায়ন নিয়ে আমার কিছু ভাবনা আছে, কিন্তু এই লেখাতে তা উল্লেখ করিনি কারণ প্রথমত লেখাটি লিখেছিলাম ভূমিকম্পের পর তাৎক্ষণিকভাবে তাড়াতাড়ি করে, দ্বিতীয়ত এটা নিয়ে আমার ভাবতেও খুব দুঃখ হয় যে, ঢাকা শহরের সীমানা বাড়ানো তথা হরাইজন্টাল বিস্তার করলে যেখানে অনেক সমস্যার সমাধান হয়, সেখানে কিছু মানুষ কেবল অর্থলোভে এই শহরের সীমানা না বাড়িয়ে উচ্চতা বাড়াচ্ছে!!

অনেক ধন্যবাদ এমন চমৎকার একটি মন্তব্যের জন্য। কিছু অনিবার্য অসুবিধার কারণে উত্তর দিতে দেরি হলো, সেজন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

আপনার জন্যও শুভকামনা রইল।

৭| ![]() ২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:৫৯

২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:৫৯

আরোগ্য বলেছেন: কোরআনে আগেরকার কাফেরদের আচরণ দেখবেন, তাদের আজাবের ভয় দেখালে বলতো, কই কোন তো আযাব দেখছি না অতঃপর হুট করেই একদিন সব শেষ হয়ে যায়। গতকাল আর আজ সন্ধ্যায় ভূকম্প অনুভব করে দুদিন ধরে এই বিষয়টিই মনে হচ্ছে। আমাদের পুরান ঢাকাবাসীদের আচরণও একই। দশক বছর আগে থেকেই ভূমিকম্পের সতর্ক বার্তা দেয়া হচ্ছে কিন্তু কারো কোন পাত্তা নেই। তিন তলার ফাউন্ডেশনে কয়তলা যে গড়ে তার হিসাব কে কাকে দেয়। অধিকাংশ বাড়ির মাঝে কোন স্পেস নেই। বংশালের যে দুর্ঘটনা তা একটা সতর্কবাণী যে এমন পরিবেশে দৌড়ে নিচে নামতে চাওয়াও বিপদ। আমার অভিজ্ঞতা মতে এটাই পুরান ঢাকার সবচেয়ে ঘিঞ্জি এলাকা। জ্যামে বসে থাকলেও ভারী অসহ্য বোধ হয়। কি পরিমাণ অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা আর সরু গলি কিন্তু এসব এলাকার মানুষদের আবার বেশ গর্ব। এরা খাস ঢাকাইয়া, নিজেদের বাড়ি থাকলেই এরা নিজেদের জমিদার ভাবে । সত্যি যদি কোন ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় বাজেয়াপ্ত ঘোষণা ছাড়া কিছু করার থাকবে না। অপরপক্ষে রাজউকের কোন ভ্রুক্ষেপ আছে বলে মনে হয়। রাস্তাঘাটে বিশ্রী অবস্থা। আমার এক আত্মীয় বলে রিকশায় চড়লে মনে হয় মুড়ির ডিব্বায় ভরে মুখ বন্ধ করে কেউ ঝাঁকাচ্ছে। আর আমার মনে হয় আমরা হয়তো গবাদি পশু যার কারণে সরকার পুরান ঢাকার দিকে নজর দেয় না।

জানিনা ভাগ্য কি আছে তবে ঈমান নিয়ে মরতে পারলেই এই জীবনের সার্থকতা। আবার ব্লগে কোন মন্তব্য করার সুযোগ পাবো কি না কে জানে। আল্লাহ সবার সহায় হোন।

![]() ১৯ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১০:১৮

১৯ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১০:১৮

করুণাধারা বলেছেন: তিনতলার ফাউন্ডেশনে কয়তলা যে গড়ে তার হিসাব কে কাকে দেয়।

এটা শুধু পুরান ঢাকায় নয় পুরো ঢাকায় পুরো ঢাকাতেই ভবন নির্মাণে এই প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে বাড়ি অনিরাপদ হয়ে যায় এর বসবাসকারীদের জন্য। কিন্তু এগুলো দেখার কেউ নেই। অথবা দেখার কর্তৃপক্ষ আছে, তাঁরা চোখ বুজে থাকে আর হাত বাড়িয়ে দেয় টাকা নেবার জন্য।

তবে আমি খুবই হতাশ হয়েছি, সাম্প্রতিক ড্যাপ বা ঢাকার বিশদ পরিকল্পনায় পুরান ঢাকায় সুউচ্চ ভবন নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়েছে দেখে। যেকোনো এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই অনুপাতে খোলা জায়গা, পার্ক, বিদ্যালয় সর্বোপরি বিদ্যুৎ পানি এবং উন্নত নিষ্কাশন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। এইসব কোন কিছু না করে যদি উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণ করা হয় তাহলে যানজট বাড়বে, বেড়ে যাবে তাপমাত্রা, আরো নানাবিধ অসুবিধা দেখা দেবে। বলাই বাহুল্য, অগ্নিকাণ্ড বা ভূমিকম্পের সময় প্রাণহানি সম্ভাবনা বিপুলভাবে বেড়ে যাবে।

আমি আশা করেছিলাম ৪০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী, এবং বহু পুরানো ভবন সমৃদ্ধ পুরান ঢাকাকে হেরিটেজ টাউন হিসেবে গড়ে তোলা হবে। কিন্তু ভবন ব্যবসায়ীদের চাপে পড়ে রাজউক ঐতিহ্যবাহী পুরান ঢাকাকে ধ্বংস করে ফেলার পরিকল্পনা করছে।

তবে ঈমান নিয়ে মরতে পারলেই এই জীবনের সার্থকতা।

আল্লাহ যেন আমাদের ঈমানের সাথে মৃত্যুর তৌফিক দান করেন।

৮| ![]() ২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ রাত ১০:৪৭

২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ রাত ১০:৪৭

আহমেদ জী এস বলেছেন: করুণাধারা,

সচেতনতামূলক একটি পোস্ট। কিন্তু হায়রে! ওসব ভাবার সময় আছে কার বা কোন কর্তৃপক্ষের ? জনঘনত্ব কমাবেন কি ভাবে? ঢাকার রাস্তাঘাটের প্রশস্ততা আর ঘরবাড়ীর যে গাদাগাদি অবস্থা সেখানে কোন প্রযুক্তি কাজে লাগবে? একটা দূর্ঘটনা ঘটে গেলে উদ্ধারকাজ চলবে কিভাবে? ঢাকা তো 'সমস্ত সতর্কতার উর্দ্ধে!!!!!!!!!!!

দৃষ্টি আকর্ষণঃ ভবনের নিরাপত্তা পরীক্ষা করে রঙিন প্লাকার্ড দেয়ার কথা যেখানে বলেছেন সেখানে মনে হয় খানিকটা ত্রুটি রয়ে গেছে "স্লিপ অব কী' এর কারণে। এইখানে -

..... হলুদ এবং ও নিরাপদ ভবনকে লাল রঙের..... আন্ডারলাইন করা শব্দটিতে "অ["/sb] অক্ষরটি অনুপস্থিত।

যদিও বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় তবুও এমন একটি সূললিত লেখায় এটুকু ত্রুটি থাকাও কাম্য নয়।

![]() ১৯ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১০:৪৪

১৯ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১০:৪৪

করুণাধারা বলেছেন: জনঘনত্ব কমাবেন কি ভাবে? ঢাকার রাস্তাঘাটের প্রশস্ততা আর ঘরবাড়ীর যে গাদাগাদি অবস্থা সেখানে কোন প্রযুক্তি কাজে লাগবে?

জনঘনত্ব কমাবার উপায় কিন্তু আছে, ঢাকা শহরকে আরো বিস্তৃত করে দেয়া। সমস্যা হচ্ছে রাজধানী ছাড়ালেই ভাঙাচোরা দুই লেনের রাস্তা! যদি যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করা হয়, তাহলে অনেক মানুষ শহরতলী এলাকায় বাস করতে পারতেন। আমি নিজে খুব চাই ঢাকার এই কংক্রিটের জঙ্গল ছেড়ে সবুজের মাঝে বাস করতে, কিন্তু দুই লেন রাস্তায় দ্রুতগতির যানবাহনের মাঝে চলাচল এতটা বিপজ্জনক যে সেই ইচ্ছেটা আর থাকে না। পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেস ওয়ে ছাড়া রাজধানীর সাথে অন্য জেলার সংযোগকারী অধিকাংশ রাস্তাই দুই লেনের। ঢাকায় আছে ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেস ওয়ে ইত্যাদি, ফলে যানজট থাকা সত্ত্বেও নাগরিক সুবিধা বেশি। এই কারণে আমরা ঢাকা ছেড়ে যেতে পারিনা, প্রতিবছর আরও অন্তত পাঁচ লাখ নতুন মানুষ ঢাকায় আসেন। ফলে প্রতি বছর এই শহরের জনঘনত্ব বাড়তে থাকে।

এখানে মাঝারি ভূমিকম্প হলে ব্যাপকভাবে সবকিছু ভেঙে পড়বে, কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে কেউ উদ্ধার করবে এমন আশা না রাখাই ভালো জুনের মত আমিও চাই যেন স্ল্যাব চাপা পড়ে উদ্ধারের আশায় পড়ে না থাকি। সাথে সাথেই যেন মৃত্যু হয়। কারণ আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা সেই রকম!!

আপনি অতি মনোযোগী পাঠক, প্রতিটি লাইন এতটাই মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন যে অ/ও ঘটিত ভুলটা ধরতে পেরেছেন!! আন্তরিক ধন্যবাদ। ঠিক করে দিয়েছি। আমি সবসময় চেষ্টা করি যেন পোস্টে কোনো ভুল না থাকে। কিন্তু এমন ভুল হলো... আজকাল আমারও সবকিছু আর ঠিক নেই!!

খুবই দুঃখিত, এতো দেরি করে উত্তর দেবার জন্য। নানারকম সমস্যার কারণে এই দেরি। ![]()

৯| ![]() ২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ রাত ১০:৫২

২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ রাত ১০:৫২

শায়মা বলেছেন: কোথায় কি করতে হবে, হয়ত তাতে বিপদ কমবে কিন্তু কালকে আমি চোখের সামনে যে কেয়ামতের আলামত দেখেছিলাম সেই দৃশ্য ভুলতেই পারছি না আপুনি। ![]()

কয়েকদিন ধরে চির পরিচিত আমি আর আমি নেই অসুখ বিসুখে বিপর্যস্ত হয়ে আমি এমনিতেই বিষন্ন হয়ে পড়ছিলাম। তারই মাঝে গতকাল যখন আচমকা ভূমিকম্প নামক দানব এসে পুরা বাড়িটাকে ধরেই ঝাঁকুনি দিলো তখন একেবারেই হতবিহ্বল ছিলাম আমি। কোথাও যাইনি, একটুকুও দৌড়াইনি। চোখে আঙ্গুল চাপা দিয়ে বসেছিলাম। ভাবলাম সব শেষ হয়ে গেলো। থামার অনেক পরে চোখ মেলে জানালা দিয়ে দেখি ছোট ছোট বাড়িগুলি টিকে আছে.......

তখন বুঝলাম আমি এখনও বেঁচে আছি। ![]()

এই দানবকে আমি এখনও ভুলতেই পারছি না .....

![]() ২১ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:২২

২১ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:২২

করুণাধারা বলেছেন: ভূমিকম্প আমিও খুব ভয় পাই!! তাই সবসময় দোয়া করি যেন এদেশে কোনো বড় ভূমিকম্প না হয়। তেমন বড় ভূমিকম্প হলে, খড়মড় করে দেয়াল ভাঙ্গার শব্দ শুনলেই আমার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে।

কয়েকদিন ধরে চির পরিচিত আমি আর আমি নেই অসুখ বিসুখে বিপর্যস্ত হয়ে আমি এমনিতেই বিষন্ন হয়ে পড়ছিলাম। এটা কেমন হলো!! তুমি না ডোপামিন সেরাটোনিনের ভান্ডার! আমি আরও ভাবছিলাম, আমার এই দুর্দিনে তোমার কাছ থেকে কিছু ডোপামিন ধার নেবো!

তোমার একটা অসাধারন গুণ আছে, compartmentalize করার গুণ। সেই যে, কক্সবাজার থেকে ফেরার পথে একটা ছোট বাচ্চাসহ পরিবারের কয়েকজনের মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করেছিলে... সেসময় তুমি খুবই দুঃখ পেয়েছিলে বোঝা যাচ্ছিল, কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম সেই দুঃখ মনের একপাশে রেখে তুমি পোস্টে মন্তব্য করে যাচ্ছিলে!! আমি খুবই অবাক হয়ে ভাবছিলাম, তুমি কেমন করে এমন পারো হে গুণী...

সেই তুমি! এখন এতো কাতর হয়ে পড়লে কেন!! রাজমহিষীরাই বুঝি কষ্টে এমন কাতর হয়!! এমন কাতর হতে তোমাকে দেখেছিলাম ২০১৮ সালে, সেবার তো Get well soon ধরণের পোস্টও দিয়েছিলাম তোমার জন্য! সেই অসুখ তো জয় করেছ! তারপর কিছুদিন আগে না তোমার নিউমোনিয়া হলো? সেটাকেও তো ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছ! এটাও ঠিক হয়ে যাবে, ভয় পেয়ো না।! আমি একটা ছেলেকে দেখেছিলাম RA নিয়ে খুব ভীষণ চরম ভয়াবহ কষ্ট পেতে। চিকিৎসার পরে সে সুস্থ জীবনে ফিরে গেছে। ভেবেছিলাম তোমার জন্য সেই কাহিনী লিখবো, কিন্তু আজকাল যে লেখার স্পৃহাই খুঁজে পাইনা। তাছাড়া তুমি সামুতে আসো কিনা তাও তো জানি না! সে যে ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়েছিল, তার নামের শুরুতে ছিলএ। হয়তো তোমারও একই ডাক্তার, তুমিও ভালো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

অস্কার ওয়াইল্ডের হিংসুটে দৈত্যের গল্পের বিবর্ণ বাগান মনে হয় এখন ব্লগকে, যেখানে কোনো ফুল ফোটে না, হাসির শব্দ শোনা যায় না, পাখি গান গায় না...

তাড়াতাড়ি সুস্থ হও, ফিরে এসো, তাহলে আবার পাখি গাইবে, ফুল ফুটবে...

জানিনা এই মন্তব্যটাও তোমার চোখে পড়বে কিনা! ![]()

শুভকামনা রইল।

১০| ![]() ২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ রাত ১১:১২

২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ রাত ১১:১২

কাছের-মানুষ বলেছেন: আপনার পোষ্টটি গুরুত্বপূর্ন্য, ঢাকায় বড় ধরনের ভূমিকম্প হবার সম্ববনা আছে। ঢাকায় অতিরিক্ত মানুষ আর অপরিকল্পিত বিল্ডিং বহু মানুষের জীবন নাষের কারন হতে পারে ভূমিকম্প হলে, এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে।

![]() ২১ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:২৯

২১ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:২৯

করুণাধারা বলেছেন:

ঢাকায় অতিরিক্ত মানুষ আর অপরিকল্পিত বিল্ডিং বহু মানুষের জীবন নাষের কারন হতে পারে ভূমিকম্প হলে, এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে।

একমত আপনার সাথে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, রক্ষক যখন ভক্ষক হয়ে যায় তখন রক্ষা করবে কে? নির্মাণ বিধিমালায় উল্লিখিত নিরাপত্তা বিধি না মেনে তৈরি করা বাড়ি অকুপেন্সি সার্টিফিকেট পায়, জলাভূমি ভরাট করে অবৈধভাবে ভবন নির্মাণ হয়, এগুলো বৈধতা পেয়ে যায় রাজউকের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের কারণে। এই অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকায় ঢাকা একটা মৃত্যু কূপে পরিণত হয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় দেখছি না।

ব্যস্ততার মাঝেও পোস্টে এসে মন্তব্য করবার জন্য অনেক ধন্যবাদ কাছের-মানুষ। শুভকামনা রইল।

১১| ![]() ২৩ শে নভেম্বর, ২০২৫ রাত ৩:৩৪

২৩ শে নভেম্বর, ২০২৫ রাত ৩:৩৪

সত্যপথিক শাইয়্যান বলেছেন:

সবাই বৃহত্তর স্কেলে ভাবছেন।

পরিবারগুলো নিয়ে কেউ চিন্তা করছেন না।

মানুষ বাঁচাতে কি কি করনীয়, পরিবারগুলো এই সীমিত সম্পদ আর অশেষ সীমাবদ্ধতা নিয়ে কি করতে পারবেন, তা নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

![]() ২১ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:৩২

২১ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:৩২

করুণাধারা বলেছেন: সবাই বৃহত্তর স্কেলে ভাবছেন।

পরিবারগুলো নিয়ে কেউ চিন্তা করছেন না।

বেশ ভাবিয়ে তোলার মতো কথা বলেছেন সত্যপথিক শাইয়্যান! মন্তব্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

১২| ![]() ২৩ শে নভেম্বর, ২০২৫ ভোর ৪:১৮

২৩ শে নভেম্বর, ২০২৫ ভোর ৪:১৮

মলাসইলমুইনা বলেছেন: প্রিয় ব্লগার করুনাধারা,

(নিচের মন্তব্যটা কপিপেস্ট করলাম আমার লেখা থেকে।আশাকরি কিছু মনে করবেন না ):

ভূমিকম্প বা এর প্রিপারেশন নিয়ে আপনার লেখাটা চমৎকার। আপনার গুণী লেখাগুলো ব্লগের গুনগত মানকে একটা স্টেপ হলেও উপরে নিয়ে যায় সব সময়ই।

![]() ২১ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:৩৪

২১ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:৩৪

করুণাধারা বলেছেন: দীর্ঘ, দীর্ঘদিন পর আপনাকে দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি প্রিয় ব্লগার মলাসইলমুইনা! আমি খুবই দুঃখিত, উত্তর দিতে খুব দেরি করে ফেলেছি!! কিছু সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সেকারণে এমন হয়েছে।

আপনার মন্তব্য বরাবরই আমার জন্য অনুপ্রেরণা এবং আনন্দদায়ক। অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ শিগগিরই আপনার পোস্টে যাবো, যেখান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

নিয়মিত হোন প্লিজ। ভালো থাকুন, শুভকামনা রইল।

১৩| ![]() ২৩ শে নভেম্বর, ২০২৫ সকাল ১১:৪৯

২৩ শে নভেম্বর, ২০২৫ সকাল ১১:৪৯

সৈয়দ মশিউর রহমান বলেছেন: সচেতনতামূলক একটি পোস্ট। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাধবে কে?

![]() ২১ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:৩৭

২১ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:৩৭

করুণাধারা বলেছেন: কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাধবে কে?

সেটাই। এই বিড়াল খুবই শক্তিশালী। একদিকে ভূমিদস্যুদের দেয়া টাকা খেয়ে ( তাদের অবৈধ দখলদারিকে বৈধতা দিয়ে) তার শক্তি বেড়েছে, আরেকদিকে ক্ষমতাশালীদের অন্যায়ভাবে প্লট বরাদ্দ করে তার ক্ষমতা বেড়েছে। সুতরাং বিড়ালকে কিছু করা যাবে না। সে রাজধানীকে ধ্বংস করে ফেলবে। ![]()

১৪| ![]() ২৩ শে নভেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫:২৫

২৩ শে নভেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫:২৫

রাজীব নুর বলেছেন: ভালো পোষ্ট। পোষ্টটি স্টিকিম করা যেতে পারে।

![]() ২১ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:৪০

২১ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:৪০

করুণাধারা বলেছেন: ভালো পোষ্ট। পোষ্টটি স্টিকিম করা যেতে পারে।

শুনেছি, আঠাতে ভেজাল ছিল, তাই স্টিকি করা যায় নি। ![]()

১৫| ![]() ২২ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ৭:৪৭

২২ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ৭:৪৭

ডঃ এম এ আলী বলেছেন:

দেখতে এসেছিলাম নতুন কোন লেখা আছে কিনা । নতুন

কোন লেখা না পেলেও এই পোস্টের লিংক ধরে সেখানে গিয়ে

ঘাপটি মারা বিপদ- ২, ঢাকার ভূমি অবনমন শির্ষক পোস্টটি

দেখে এসেছি । সেখানে মন্তব্য লিখতে গিয়ে মনে পড়ল

এই পোস্টেও ঢাকার ভুগর্ভস্থ পানিস্তর নীচে নেমে যাওয়া

নিয়ে বেশ মুল্যবান তথ্য নির্ভর কথামালা রয়েছে । তাই

অপনার বেশ পুরাতন সে পোস্টে বিষয়ভিত্তিক কোন

মন্তব্য না লিখে দুটো পোষ্টকে কভার করে এখানেই

কিছু আলোচনা করে যাব বলে ঠিক করি।

এই পোস্টের মুল বিষয় ভুমিকম্প সম্পর্কে একটি মন্তব্য পুর্বেই করে গিয়েছি । এবার পোস্টে থাকা ঢাকা

মহানগরীর ভুর্ভস্থ পানির স্তর বিষয়ে দু চারটি কথা বলার প্রয়াস নিলাম ।

পোস্টে উল্লেখিত ঢাকার ভুমি আংশকা জনকভাবে ডেবে যাওয়া প্রবনতা সত্যিই একটি অসনি সংকেত ।

আমরা অনেকেই জানি অতিরিক্ত পানির জন্য টিউবওয়েল/ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি নামিয়ে ফেলা

হলে সমুদ্রের নোনা পানি ধীরে ধীরে মাটির ভেতর ঢুকে পড়ে যাকে বলে Seawater Intrusion। আপনি

নিশ্চই আমার থেকে বেশি জানেন যে বিজ্ঞানে Ghyben–Herzberg relation নামে একটি পরিচিত নীতি আছে।

সেখানে বলা হয় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ১ ফুট বা ১ মিটার নিচে নামলে সমুদ্রের নোনা পানির স্তর প্রায় ৪০ ফুট

(বা ৪০ গুণের কাছাকাছি) উপরে উঠে আসে, তবে এটি অবশ্য উল্লম্ব (vertical) পরিবর্তন, সরাসরি ৪০ মাইল

ভিতরে ডুকে যাওয়া অনেকগুলি ফেকটর ( যথা স্থানটি উপকুলের নিকটবর্তী কিনা) এর উপর নির্ভরশীল।

ঢাকা সমুদ্রতীর থেকে প্রায় ২০০–২৫০ কিমি ভেতরে এবং বাংলাদেশের ভূগঠন প্রধানত পলল

(Alluvium) ও ডেল্টিক সেডিমেন্ট, যা স্তরীভূত এবং একেক স্তরের পানি ধারণ ক্ষমতা ও সংযোগ এক নয়।

ফলে উপকূলের নোনা পানি সরাসরি ঢাকার পাম্পিং দ্বারা টেনে আনা সম্ভব নয়। তবে যেটা আসলে ঘটছে

তা হল Cone of Depression।ঢাকায় ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে বিপুল পানি উত্তোলনের ফলে অ্যাকুইফারের

ভেতরে একটি বড় ডিপ্রেশন কন (Cone of Depression) তৈরি হচ্ছে ।

এর ফলে আশেপাশের অঞ্চল থেকে পানি ঢাকার দিকে টেনে আনছে , ফলে স্থানীয় ভূগর্ভস্থ পানির ভারসাম্য

নষ্ট হচ্ছে । দীর্ঘমেয়াদে land subsidence (মাটি বসে যাওয়া)-র ঝুঁকি বাঢ়ছে ।

ঢাকায় গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল নিচে নামলে পানি সংকট, পাম্পিং খরচ বৃদ্ধি, মাটি বসে যাওয়া, ভূগর্ভস্থ পানির

গুণগতমান ঝুঁকিতে পড়ার গুরুত্বপুর্ণ বিষযটি আপনি তুলে ধরেছেন দেখে ভাল লাগছে।

এর প্রতিকারের জন্য আপনি বেশ কিছু গুরুত্বপুর্ণ দিক দর্শন দিয়েছেন । একেই বলে জাতিগঠন মুলক লেখালেছি ।

এবিষয়ে আপনার দেয়া সুপরামর্শগুলির সাথে আমি একমত হয়ে সমস্বরে বলতে চাই-

সার্বিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার, নদী ও সারফেস ওয়াটার

সিস্টেমকে শক্তিশালী করা, যথাসম্ভব বেশি করে রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং ওয়াটার রিচার্জিং ব্যবস্থা

প্রভৃতি এখনই জোরদার করা একান্ত জরুরি।

শুভেচ্ছা রইল

![]() ০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ রাত ৮:১৬

০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ রাত ৮:১৬

করুণাধারা বলেছেন: তথ্য সমৃদ্ধ চমৎকার একটি মন্তব্য নিয়ে আমার পোস্টে আবার ফিরে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ঢাকার ভূমির অবনমন হয়ে চলেছে এবং এভাবে চলতে থাকলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। অথচ যাদের এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার কথা তারা একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না, ফলে কোনো প্রতিকারের কথা কেউ ভাবছেন না।

আপনার মন্তব্য থেকে জানা হলো একটা বিষয়, Ghyben-Herzberg relation সম্পর্কে। এটা সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। ঢাকায় ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে বিপুল পানি উত্তোলনের ফলে অ্যাকুইফারের ভিতরে যেভাবে একটি বড় ডিপ্রেশন কন(Cone of Depression) তৈরি হচ্ছে সেটাও আপনি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এখন নতুন ড্যাপে যেভাবে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় জনঘনত্ব বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, এর ফলে বাড়তি জনসংখ্যার জন্য অধিক পানির প্রয়োজন হবে এবং তখন অবৈধভাবে (অর্থাৎ ওয়াসার অনুমতি ছাড়া) ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন অনেক বেড়ে যাবে। তাছাড়া flood flow zone ভরাট করে নগরায়ন করা এবং এবং ঢাকার অধিকাংশ ভূমি কংক্রিট দিয়ে ঢেকে দেয়ার ফলে একুইফারে পানি রিচার্জ করার হার একেবারেই কমে যাবে। সামান্য ভূমিকম্পেই তখন বিশাল ভূমিধস হতে পারে।

ঢাকায় যত্রতত্র দালান কোঠা নির্মাণ করতে দেবার কর্তৃপক্ষ রাজউক, বাড়তি জনসংখ্যার জন্য পানির ব্যবস্থা না করেই তারা এ কাজটি করে যাচ্ছেন। ঢাকার ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে ওয়াসা, অথচ সারা দেশের ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবস্থাপনার কাজ করে পানি উন্নয়ন বোর্ড। এই তিন সংস্থার কাজে সমন্বয় দেখা যায় না, ফলে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন হতে থাকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে।

আমি শঙ্কিত, ঢাকায় পাতাল রেলের টানেল নির্মাণ করবার সময় ভূমিধসের সম্ভাবনা নিয়ে।

তাই আপনার সাথে আমিও বলতে চাই, সার্বিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার, নদী ও সারফেস ওয়াটার

সিস্টেমকে শক্তিশালী করা, যথাসম্ভব বেশি করে রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং ওয়াটার রিচার্জিং ব্যবস্থা

প্রভৃতি এখনই জোরদার করা একান্ত জরুরি।

উত্তর দিতে এত দেরি করে ফেলার জন্য দুঃখিত। এক সময় আমি অনেক পোস্ট করতাম, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমার পোস্টে অন্যের মন্তব্যের উত্তর দিতাম। এখন কিছুই করতে পারিনা, অন্যের পোস্টে মন্তব্য করা দূরে থাক নিজের পোস্টে মন্তব্যের উত্তর দিতে পারি না। চেষ্টা করছি এটা কাটিয়ে ওঠার।

আপনার এই তথ্য সমৃদ্ধ মন্তব্যটি আমি আমার ভূমির অবনয়ন পোস্টে যোগ করে দিচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আবারো।

১৬| ![]() ২৮ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ১১:৫৬

২৮ শে ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ১১:৫৬

খায়রুল আহসান বলেছেন: "রিখটার স্কেলে এক মাত্রা বাড়লে ভূমিকম্পের শক্তি প্রায় ৩২ গুণ বাড়ে, আর দুই মাত্রা বাড়লে শক্তি প্রায় ১০০০ গুণ বাড়ে!" - চমৎকার একটি অজানা তথ্য। 'সাধারণ জ্ঞান' হিসেবে মস্তিষ্কে রেখে দেবার মত, তাই আপাতত সেখানেই রাখলাম। তবে এখন তো স্মরণ শক্তি ক্ষীয়মাণ, জানিনা সেটা কতদিন সেখানে বহাল তবিয়তে থাকবে।

২০১৫ সালে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ভূমিকম্প বিষয়ক একটি ইন্সটিটিউটের জন্য দশতলা একটি ভবন নির্মিত হলো, ৮০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতিও কেনা হলো, কিন্তু তার পরেই যেন সব কার্যক্রম স্থবির হয়ে গেল! গত দশ বছরে এর চেয়ে বেশি আর কিছু হয়নি। সত্যি, কি বিচিত্র একটি দেশে আমরা বাস করছি এবং জাতি হিসেবে আমরা কতটা আত্মভোলা ও আত্মঘাতি!

ঢাকার নাগরিকদের জলের চাহিদা মেটাতে প্রতিদিন যে বিপুল পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করা হয়, তার ফলে ঢাকার ভূমি প্রতি বছরে সাড়ে তিন মিলিমিটার করে দেবে যাচ্ছে। এর পরেও কংক্রিটের ইমারতগুলোর উচ্চতা বেশ কয়েক ধাপ করে বাড়ানো হচ্ছে এবং দেদারসে নতুন ইমারত নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। এটাও একটা আত্মঘাতি উদাসীনতা।

আপনি নিজে একজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে নিজ দায়িত্বে ব্লগারগণকে, এবং ব্লগারগণের মাধ্যমে দেশের নাগরিকগণকে সতর্ক ও সচেতন করে দিলেন, এজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

পোস্টে সপ্তম 'লাইক'। + +

![]() ০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ রাত ৮:২০

০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ রাত ৮:২০

করুণাধারা বলেছেন: । 'সাধারণ জ্ঞান' হিসেবে মস্তিষ্কে রেখে দেবার মত, তাই আপাতত সেখানেই রাখলাম।

সাধারণ জ্ঞান হিসেবে মস্তিষ্কে রেখে দেওয়া যায়। আশা করি এই জ্ঞান দীর্ঘদিন এটি শুধুই মস্তিষ্কে রাখা থাকবে, কোন বড় ভূমিকম্পের সময় মনে মনে এর তীব্রতা মাপার দরকার হবে না!

কি বিচিত্র একটি দেশে আমরা বাস করছি এবং জাতি হিসেবে আমরা কতটা আত্মভোলা ও আত্মঘাতি!

আত্মভোলা কিনা জানিনা তবে আত্মঘাতী নিঃসন্দেহে। ভূমিকম্প বিষয়ক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়নি অল্প কিছু অর্থ আত্মসাৎ এর জন্য, অথচ যারা এই কাজটি করলেন তাদের নিজেদের পায়ের তলার মাটিও যে সরে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা তারা ভুলে গেলেন!!

ঢাকা এক বিপজ্জনক নগরী। বায়ু দূষণে এই শহর প্রথম স্থানে থাকে প্রায়ই। এটা এমন এক শহর যেখানে হঠাৎ করে মাথার উপরে নির্মানাধীন ভবনের ইট- রড পড়ে প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, খোলা ম্যানহোলে পড়ে মানুষ মারা যেতে পারে, ক্রেন থেকে গার্ডার ফসকে মানুষ মারা যেতে পারে, স্কুলের শিশুদের উপর নেমে আসতে পারে জ্বলন্ত প্লেন, কিন্তু কেউ তা প্রতিকারের চেষ্টা করে না। এই সবকিছুর সাথে সাথে সবার অলক্ষ্যে পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে। যাদের এগুলো দেখার কথা তারা দেখছেন না। এটাকে কি উদাসীনতা বলা যায়!!

অসংখ্য ধন্যবাদ, পোস্টে মন্তব্য এবং লাইক দেবার জন্য। আমি দুঃখিত, খুবই দেরি করে ফেললাম উত্তর দিতে। আপনিতো দীর্ঘদিন আমার পোস্টে মন্তব্য করে আসছেন। আশা করি, এই অপারগতা ক্ষমা করবেন।

©somewhere in net ltd.

১| ২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ দুপুর ২:৪৫

২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ দুপুর ২:৪৫

শ্রাবণধারা বলেছেন: অনেকদিন পর আপনার পোস্ট দেখে খুব ভালো লাগলো। প্রয়োজনীয় বিষয়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পোস্ট।

ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমাতে আমাদের কী করতে হবে তা জানা এবং সে অনুযায়ী কাজ শুরু করাটা নিতান্তই জরুরি।