| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

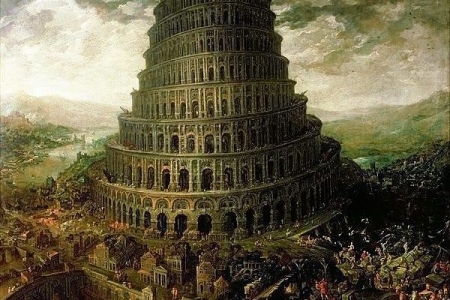

পৃথিবীর ইতিহাসের দুইটি ঘটনা আমাকে খুব আকৃষ্ট করে- প্রথমটি হল মহাপ্লাবন, এবং দ্বিতীয়টি হল ব্যাবেল টাওয়ারের কাহিনী। যদিও অনেকে বিশেষ করে বিজ্ঞানীরা দু’টো ঘটনাকেই কাল্পনিক ও প্যারাবোলিক মনে করেন, এই ঘটনা দু’টো পৃথিবীর প্রথম দুইটি অভিবাসনকে ইঙ্গিত করে। কিন্তু আমার আগ্রহ সেই কারণে নয়। মহাপ্লাবনের কাহিনী ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট ও পবিত্র কুরআন সহ পৃথিবীর অন্তত ১৫ টি সভ্যতায় একটু উনিশ-বিশ করে বর্নিত আছে। ব্যাবেল টাওয়ারের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ না থাকলেও দুই বাইবেলে এবং সুমেরিয়-অ্যাশেরীয় সভ্যতা, গ্রেকো-রোমান পুরাকথা, মেক্সিকো, উত্তর আমেরিকা, চেরোকি, নেপাল ও বতসোয়ানার (উইকিপিডিয়া থেকে পাওয়া) অনেক শ্রুতিকথায় ব্যাবেল টাওয়ার সদৃশ ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। ব্যাবিলনীয় সৃষ্টি পুরাকথা ইনুমা ঈলিশ, অনেক বিজ্ঞানী যাকে বাইবেলের ভিত বলে মনে করেন, সেখানে ষষ্ঠ ট্যাবলেটে ব্যাবেল টাওয়ারের উল্লেখ আছে, এবং সেটিই বোধহয় প্রথম। ট্যাবলেটের অনেক অংশ হারিয়ে যাওয়ায় বেশির ভাগ লেখাই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

একই কথার আরেক বার পুনরাবৃত্তি না করলে লেখা সামনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বেশির ভাগ বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ ব্যাবেল টাওয়ারের ঘটনাকে প্যারাবোল ঘোষণা দিয়ে দায় সেরেছেন। হয়তো তারা সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। ঘটনাটা সংক্ষেপে বললে হয়ত পাঠকদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে-

মহাপ্লাবনের পর যখন নূহের তিন সন্তানের বংশধরেরা মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশে বসবাস করছিল তখন মানব জাতির ভাষা ছিল একটি। স্বাভাবিক জীবন-যাপন ফিরে এসেছে, মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে, প্রথম নগরের উত্থান ঘটেছে, বিনিময় প্রথার রূপে অর্থনীতির সূচনা হয়েছে। এখানে বলে রাখা দরকার মহাপ্লাবনের পর নূহ তার তিন ছেলেকে পৃথিবীর তিন অংশে ছড়িয়ে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আদেশের পালন তখনো করা হয়নি। যাই হোক, যা বলছিলাম, মানুষ সামাজিকভাবে সুখে ছিল এবং তখনই তাদের ভূতে কিলানো শুরু করল। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল এমন একটা ইমারত বানানো হোক (তখন জিগুরাত, আমরা যে তিন কোণাওয়ালা পিরামিড দেখি তার আদি সংস্করণ, বানানোর প্রথা ও প্রযুক্তি চালু হয়ে গেছে)যা মেঘ ভেদ করে স্বর্গে পৌছাবে। কে এই প্রস্তাব রেখেছিল তা বের করা সম্ভব হয়নি। অনেক বিবলিক্যাল আর্কিওলজিস্টদের মতে নিমরুদের সময় এই ভয়ানক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, কিন্তু এর পক্ষে কোন শক্ত সবুদ এখনো বের করা যায় নি। প্রস্তাব সবার পছন্দ হল এবং সবাই সেই ইমারত তৈরির জন্য দিন রাত কাজ করতে লাগল। এদিকে স্বর্গ থেকে ঈশ্বর দেখলেন মানব জাতি ভয়ানক কান্ডে লিপ্ত হয়েছে। তিনি তার সভাসদদের ডেকে বললেন, “দেখো এরা কি শুরু করেছে। এরা এভাবে একত্রিত হলে আমরা বিপদে পড়ে যাব। তার চেয়ে বরং এদের ভাষা পরিবর্তন করে দেই যাতে তারা একে অপরের ভাষা বুঝতে না পারে।“ (জেনেসিস ১১: ১-৯)

এর ফলে মানুষ একে অপরের ভাষা বুঝতে না পেরে টাওয়ার তৈরির কাজ অসমাপ্ত রেখেই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেল।

প্রাচীনকালে মানুষ যেভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা শক্তিশালী প্রাণীকে অ্যাক্ট অফ গড বলে ব্যাখ্যা করত ব্যাবেল টাওয়ারের গল্পটিকেও সেই দলে ফেলা হয়েছে। তবে সবাই যে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী তা নয়। উনবিংশ শতাব্দীতেই আর্কিওলজির একটি শাখার উদ্ভব ঘটে যার নাম বিবলিক্যাল আর্কিওলজি। এই শাখার কাজ হল বাইবেলে যে সব ঘটনা, স্থান, ইমারতের বর্ণনা আছে তা সত্যতা যাচাই করা। এরই আধুনিক সংস্করণ হল ইউনাইটেড স্টেটের পেন মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামে একদল গবেষক আছেন যারা নূহের মহাপ্লাবন ও ব্যাবেল টাওয়ার নিয়ে গবেষণা করছেন। সেখানে বিভিন্ন বিবলিক্যাল আর্কিফ্যাক্টের রেপ্লিকা প্রদর্শন সহ (ণুহের নৌকার একটি বড় রেপ্লিকা সেখানে আছে) বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন করা হয়। ব্যাপারগুলো নিয়ে আগ্রহ আছে বলে মাঝে মাঝে ইউটিউবে তাদের সেমিনারগুলো দেখতাম। বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নয়, খানিকটা রোমান্টিক আগ্রহই আমাকে এই ব্যাপারগুলোর দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ব্যাবেল টাওয়ারের ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে তারা টাওয়ারের পুর্ববর্তী যুগে মানুষের যে ভাষা ছিল সেটাকে তারা অ্যাডামিক ভাষা (আদমের ভাষা বা স্বর্গের ভাষা) বলে অভিহিত করেছেন। ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে সেই ভাষা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ৭২ টি ভাষা, অনেকটা বণী ঈসরায়েলের ৭২ টি ভাগের মতই মনে হয়। তারা দাবি করেছেন এখন পর্যন্ত তারা পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাকে ৯৬ টি শাখায় নিয়ে সতে পেরেছেন, এবং তারা আশা করেন খুব শীঘ্রই তারা আদি ৭২ টি ভাষা ও অ্যাডামিক ভাষারও খোঁজ পাবেন।

পুরো ব্যাপারটি অনেকগুলো বিতর্কের জন্ম দেয়-

১। ঈশ্বর কেন মানুষের সম্মিলিত চেষ্টায় ভীত হবেন?

২। মানুষ কেন স্বর্গে যাবার জন্য সচেষ্ট হবে? স্বর্গ কি তাহলে আমাদের ধারে কাছেই কোথাও অবস্থিত?

৩। নূহ বা নোয়া তার তিন সন্তানের বংশধরদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে যেতে বললেও কেন তারা সেটা করেনি?

সুমেরীয় পুরাকথা পুরো ব্যাপারটির ব্যাখ্যা বাইবেলের চেয়ে যুক্তিযুক্তভাবে দিতে পেরেছে। কিন্তু সেই ব্যাখ্যায় মানুষের সৃষ্টির ব্যাপারটি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা বলে তা মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়াও আধুনিক পাঠকদের কাছে সুমেরীয় পুরাকাথা সায়েন্স ফিকশন ছাড়া কিছুই মনে হবে না সেটাও একটা ব্যাপার।

ভাষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের একটা মতবাদ আছে যেটাকে মানুষের গর্ভাবস্থায় ফিরে যাবার প্রবণতার সাথে তুলনা করা যায়। লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা- র ধারণা মানুষকে সবসময় একটি সাধারণ ভাষায় একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্র তৈরিতে প্রভাবিত করে। আমাদের সময়ে ইংরেজি মোটামুটিভাবে এই প্রয়োজনটা মেটায়। যুগে যুগে এরকম অসখ্য লিঙ্গুয়া ফ্রাংকার প্রচলন ছিল- আকামেনিড রাজবংশের আমলে প্রথম লিঙ্গুয়া ফ্রাংকার প্রচলন হয়, তখন তাদের আকামেনিড রাজবংশের ভাষা ছিল আরামিক। অ্যালেক্সান্ডারের পরবর্তী আমলে গ্রীক, রোমান সাম্রাজ্যের আমলে ল্যাটিন, চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ফ্রেঞ্চ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পোলিশ চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ এল এল জামেলহফ একটি লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা তৈরির উদ্যোগ নেন। তার তৈরি এই ভাষায়, এস্পারান্তো, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর দুইটি শাখা- রোমান্স ও জার্মানিক, থেকে শব্দভাণ্ডার ধার করা হয় এবং ব্যাকরণের ভিত তৈরি করা হয় স্লাভিক শাখা থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই ভাষাকে ইংরেজির পর দ্বিতীয় সহায়ক ভাষা হিসেবে মর্যাদা দেবার দাবি উঠলেও তা করলে ফ্রেঞ্চের চলন কমে যাবে এই ভয়ে ফ্রান্স সেই প্রস্তাবে ভেটো দেয়। অথচ ব্যাকরণের মাত্র ষোলটি নিয়ম মুখস্ত করে পুরো বিশ্বের মানুষ অনায়াসেই তাদের কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা হাতের কাছে পেয়ে যেত। এস্পারান্তোর অবশ্য এখন ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি ছোট কম্যুনিটি রয়েছে। তারা সেই ভাষায় সাহিত্যও রচনা করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন চলচ্চিত্র ও নাটকে ব্যবহারের জন্য যুগে যুগে নানা আর্টিফিশিয়াল ভাষার উদ্ভব হয়েছে- ক্লিঙ্গন (স্টার ট্রেক), ডথরাকি, হাই ভ্যালেরিয়ান (গেম অফ থ্রোনস), না’ভি (অ্যাভাটার), ক্যুয়েনা (জে আর আর টলকিন), কিলিকি (বাহুবলি)।

আমাদের দেশে বিদেশি ভাষা বলতে আমরা শুধু ইংরেজিকেই ধরি (হিন্দিকে আমরা বিদেশি ভাষা হিসেবে গ্রাহ্য করি না বললেই চলে)। পৃথিবীতে অল্প কিছু দেশ রয়েছে যেখান দুইয়ের অধিক ভাষার প্রচলন আছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ইংরেজি ভাষাভাষি মানুষদের মধ্যে অন্য ভাষা শেখার প্রবণতা নেই বললেই চলে। একই সমীক্ষা অনুযায়ী এশিয়াতে বহু ভাষাভাষির সংখ্যা (অন্তত দুইটি) সবচেয়ে বেশি। ভারতে অনেক মানুষ রয়েছেন যারা অনেকগুলো প্রদেশের ভাষা জানেন, সেলিব্রেটিদের মধ্যেও এই সখ্যা কম নয়- শাহরুখ খান (হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু, কান্নাডা), অমিতাভ বচ্চন (হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু, পাঞ্জাবি), তাপশ্রী পান্নু (হিন্দি, পাঞ্জাবি, ইংরেজি, মালায়লাম, তেলেগু, তামিল), আসিন (ইংরেজি, মালায়লাম, তেলেগু, তামিল, হিন্দি, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ), ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন (ইংরেজি, মারাঠি, তেলেগু, তামিল, হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা, টুলু, কান্নাডা, উর্দু), প্রকাশ রাজ (কান্নাডা, তামিল, তেলেগু, মালায়লাম, মারঠি, হিন্দি, ইংরেজি)।

সংস্কৃতির মিশ্রণ সম্ভবত মানুষকে অন্য ভাষা শিখতে প্রভাবিত করে, অন্তত আমাদের পাশের দেশের দিকে তাকালে তাই মনে হয়। আবার একটি সাধারন ভাষাও যে একটি সাধারণ সংস্কৃতির জন্ম দিবে তা ভাবাও বোধহয় বোকামি হবে। ইংরেজি আমাদের যুগের লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা, অথচ এই ইংরেজির অন্তত ১৬০ টি ভ্যারিয়েন্ট আছে। বিশ্বায়ন আমাদের এই লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা ব্যবহারে বাধ্য করলেও আমাদের সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা এখনো এক করতে পারেনি। একই ভাষাভাষি বা সংস্কৃতিমনা না হই, অন্তত ব্যাবেল টাওয়ার নির্মাণের উদ্যোগ যারা নিয়েছিল তাদের মত একমনা হলেও বোধহয় আজকে বিশ্ব এতটা অস্থির হত না।

![]() ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ সকাল ৮:৫৮

২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ সকাল ৮:৫৮

জাতিস্মরের জীবনপঞ্জী বলেছেন: কমেন্ট করার জন্য ধন্যবাদ। ঐক্যবদ্ধ হওয়াটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে মনোনীত লিঙ্গুয়া ফ্রাংকাতে সব অঞ্চলের ভাষার প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নও চলে আসে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের কাছে আফ্রো-এশিয়াটিক (আরবি) ভাষা কঠিন লাগে, আবার এই দুই দলের কাছে সিনো-টিবেটান (মান্দারিন, ক্যান্টোনিজ) ভাষা দুর্বোধ্য মনে হয়। বর্তমানে প্রায় ১৪৪ টি মূল শাখা রয়েছে, তাদের মধ্যে ১২-১৫ টির ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি। এই মূল শাখার সবগুলো প্রতিনিধিত্ব করলে নতুন লিঙ্গুয়া ফ্রাংকার যে সাইজ হবে তাতে মানুষ খুব একটা আগ্রহী হবে না শিখতে। এস্পারান্তো একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারত, কিন্তু সেটাও শুধু ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ইউরোপীয় অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে।

©somewhere in net ltd.

১| ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ রাত ১:১২

২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ রাত ১:১২

মোঃমোস্তাফিজুর রহমান তমাল বলেছেন: বাবেল টাওয়ারের ব্যাপারটা জানতাম না। ভাষা সম্পর্কে বেশ সুন্দর একটা আলোচনা করেছেন। সারা পৃথিবীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা মনোনীত করলে খারাপ হতো না। ইংরেজির প্রচলন ঘটেছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে। উপনিবেশগুলোর মানুষেরা বাধ্য হয়েছে ইংরেজি শিখতে। ইংরেজি ভাষা বেশির ভাগ জনপদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বলেই তা বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতিকে এক করতে পারে নি। ভারতে বহুজাতি ও ভাষাগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ থাকায় সেখানে বহুভাষী বেশি দেখা যায়। পোস্টের জন্য ধন্যবাদ।