| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

শাম্মী নূর-এ-আলম রাজু

শাম্মী নূর-এ-আলম রাজু

লেখালেখির মাধ্যমে আমি নতুন ভাবনা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃজনশীল প্রকাশ খুঁজে পাই। আমার লেখার লক্ষ্য পাঠকদের ভাবতে উদ্বুদ্ধ করা এবং একটি অর্থবহ আলোচনা তৈরি করা।

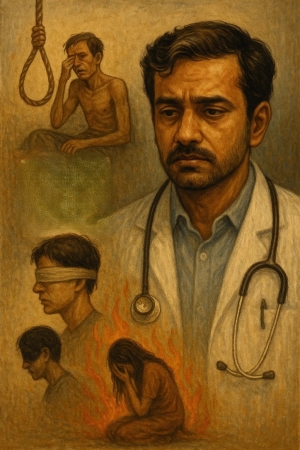

ময়মনসিংহ মেডিকেলের চিকিৎসক রাফি ছিলেন এক বিস্ময়। তাঁর হাতের স্পর্শে অন্ধেরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেত, মৃত্যুশয্যায় থাকা মানুষ প্রাণ ফিরে পেত। সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির বাইরেও যেন তাঁর মধ্যে ছিল এক অলৌকিক ক্ষমতা।

কিন্তু আশ্চর্যভাবে, যাদের তিনি প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তারা একে একে আত্মহত্যা করল। কেউ লিখে গেল, "এই জীবন আমি চাইনি।" কারও মুখে শুধু ছিল হতাশার দীর্ঘশ্বাস।

রাফির গল্প শুধুই একটি কাল্পনিক ঘটনা নয়। বরং এটি এক গভীর প্রশ্ন তুলে ধরে—জীবনের চেয়ে মৃত্যু কি কখনো মঙ্গল হতে পারে?

অলৌকিকতা না অভিশাপ?

একটি জন্মান্ধ ছেলেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন রাফি। কিছুদিন পর সেই ছেলেটি আত্মহত্যা করে, লিখে যায়—"এই পৃথিবী কুৎসিত।"

একজন কুষ্ঠরোগী সুস্থ হয়ে ওঠে, তারপর নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। তার শেষ কথা ছিল—"ক্ষত শুকিয়ে গেলে ব্যথা বাড়ে।"

আর ICU-তে থাকা একজন রোগী, যাকে রাফি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, বাড়িতে ফিরে গলায় দড়ি দেন। সে লিখে যায়, "মৃত্যুই ছিল স্বস্তি।"

এই ঘটনাগুলো আমাদের ভাবায়। কারও প্রাণ ফেরানো যদি তার যন্ত্রণা বাড়িয়ে তোলে, তবে সেটি কি জীবনের উপহার, নাকি এক নিষ্ঠুরতা?

চিকিৎসা, সমাজ ও ধর্ম: তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

চিকিৎসার দৃষ্টিকোণ থেকে, প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মতো চিকিৎসা নীতিতে রোগীকে যন্ত্রণামুক্ত রেখে মৃত্যুর পথ সহজ করার কথা বলা হয়। কিন্তু রাফির মতো অলৌকিক চিকিৎসকরা এই সীমা লঙ্ঘন করছেন না তো?

সমাজের দৃষ্টিতে, একজন মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা মহৎ কাজ। কিন্তু সমাজ কি তার বাঁচার মতো পরিবেশ গড়ে তোলে? জন্মান্ধ ছেলেটির জন্য অন্ধত্ব হয়তো বেশি সম্মানের ছিল আলোর চেয়ে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে, আত্মহত্যা পাপ। কিন্তু যখন জীবন কেবলই যন্ত্রণা, তখন কি সেই জীবনকেই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মেনে নিতে হয়?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যা করেন। তাদের প্রায় ৭০ শতাংশের পেছনে থাকে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা।

কোথায় আমাদের ভুল?

আমরা প্রায়শই শরীর বাঁচানোকে জীবন বাঁচানো বলে ধরে নিই। কিন্তু তা সবসময় সত্য নয়। রাফি হৃদস্পন্দন ফিরিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু কাউকে ভালোবাসা, সম্মান কিংবা আশার অনুভূতি ফিরিয়ে দিতে পারতেন না।

অনেকে, চিকিৎসক থেকে সমাজকর্মী পর্যন্ত, মনে করেন কাউকে বাঁচানোই তাঁদের দায়িত্ব, যেন তাঁরা ঈশ্বর। কিন্তু এই ‘গড কমপ্লেক্স’ কি সবসময় মানবিক?

আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই, তাকে আলোচনা থেকে দূরে রাখি। অথচ যন্ত্রণাদায়ক জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য করি।

রাফির স্মৃতিতে এক ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর কথা উঠে আসে। তুলিকা বলেছিল, "তুমি আমাকে বাঁচিয়ো না।" কারণ সে বুঝেছিল, মৃত্যুই তার মুক্তি।

সম্ভাব্য সমাধান কী?

প্রথমত, রোগী বা মানুষটির ইচ্ছা জানার চেষ্টা করা জরুরি। শুধু চিকিৎসা নয়, মানসিক অবস্থাও বুঝতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের এমন একটি ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে হবে, যেখানে কেউ যদি ফিরে আসে, তবে তার জন্য থাকে কাউন্সেলিং, সহানুভূতি, সমাজে পুনঃস্থাপনের সুযোগ।

এবং তৃতীয়ত, আমাদের সমাজে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মতো যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর অধিকার নিয়ে আরও কথা বলা উচিত।

রাফি একটি চিঠি রেখে গিয়েছিলেন, যেখানে সে লিখেছিল—

"আমি ঈশ্বর নই, আমি হয়তো তার কোনো ভুল ছায়া।"

শেষ কথা

জীবন যদি কেবল শ্বাসপ্রশ্বাস হয়, তবে রাফির কাজগুলো হয়তো সার্থক। কিন্তু যদি জীবন হয় সম্মান, আশাবাদ, ভালোবাসা—তবে শুধুমাত্র প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়।

আমাদের দায়িত্ব শুধু কাউকে বাঁচানো নয়, তাকে এমন একটি জীবন দেওয়ার ব্যবস্থা করা, যা সে নিজের বলতে পারে, ভালোবাসতে পারে।

আপনার মতামত কী?

০১। জীবন ফিরিয়ে দেওয়া সর্বদা একটি পবিত্র দায়িত্ব

০২। কখনো কখনো এটি নিষ্ঠুরতা হয়ে ওঠে

কারণ,

"মৃত্যুই হয়তো সবকিছু শেষ করে না, কিন্তু যন্ত্রণায় ভরা জীবনও তো শেষ কথা হতে পারে না।"

![]() ১৮ ই মে, ২০২৫ বিকাল ৪:২২

১৮ ই মে, ২০২৫ বিকাল ৪:২২

শাম্মী নূর-এ-আলম রাজু বলেছেন: অনেক ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য!

আসলে এটি মূলত একটি ব্লগপোস্ট—একটি কল্পিত চরিত্রের (রাফির) মাধ্যমে জীবনের গভীর প্রশ্নগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। গল্পের ছায়ায় হলেও, এটি বাস্তবেরই প্রতিফলন। আপনি যদি এটিকে গল্প মনে করে পড়ে থাকেন এবং তাও যদি ‘সুন্দর’ লেগে থাকে—তবে লেখার উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল মনে করছি।

আশা করি, ভবিষ্যতের ভাবনামূলক লেখাগুলোর সঙ্গেও থাকবেন।

মূল গল্পটি পড়তে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করতে পারেন।

https://www.somewhereinblog.net/blog/lonlyplanet/30376020

২| ![]() ১৯ শে মে, ২০২৫ সকাল ১১:১৫

১৯ শে মে, ২০২৫ সকাল ১১:১৫

রাজীব নুর বলেছেন: ভালো।

![]() ১৯ শে মে, ২০২৫ দুপুর ১:৫৬

১৯ শে মে, ২০২৫ দুপুর ১:৫৬

শাম্মী নূর-এ-আলম রাজু বলেছেন: আপনার "ভালো" মন্তব্যটির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ!

©somewhere in net ltd.

১| ১৮ ই মে, ২০২৫ বিকাল ৩:৫০

১৮ ই মে, ২০২৫ বিকাল ৩:৫০

সৈয়দ মশিউর রহমান বলেছেন: সুন্দর গল্প।