| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

পাঠ অনুভূতিঃ

মাজহার সরকার

দুর্লভ কথকঃ আবুল মনসুর আহমদ

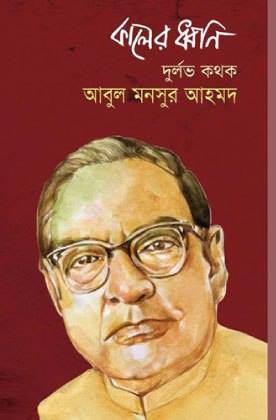

সম্পাদকঃ ইমরান মাহফুজ, পত্রিকাঃ কালের ধ্বনি, প্রচ্ছদঃ কাইয়ূম চৌধুরীর ছবি অবলম্বনে মাসুক হেলাল, মূল্যঃ ৩৫০ টাকা

গত চল্লিশের দশকেই বাঙালি মুসলমানদের ‘মুসলমান’ পরিচয় সবচেয়ে বড় হয়ে উঠে। একটা উগ্র জাতীয়তাবাদের তাড়নায় তাঁরা মুসলমানদের জন্য একটা ইসলামী পাকিস্তানের সংগ্রামে লিপ্ত হন। বাংলাদেশ বা ভারত বা বাঙালিত্ব নিয়ে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। দীর্ঘদিন তারা মনঃস্থির করতে পারেননি তাঁরা কি ধর্মের এবং ফলত ধর্মের উৎপত্তিস্থল মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে দেখবেন, না শতাব্দীর পর শতাব্দী যে অঞ্চলে বাস করছেন – সেই অঞ্চলের মানুষ হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করবেন। দীর্ঘদিন তারা স্থির করতে পারেনি তাঁদের ভাষা কি আরবী, ফারসি! না কি উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশের যে ভাষা – সেই হিন্দুস্থানী বা উর্দু। কিন্তু আশ্চর্য মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে এরাই একটি ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। গত শতাব্দীর শুরু থেকে এদেশের মুসলমানেরা নিজেদের পূর্ব-পুরুষ আরব-ইরান থেকে এসেছে বলে গর্ববোধ করতো, তারা নিজেদের মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ সংযুক্ত করে দেখতে ভালোবাসতো। আমি মনে করি কেবল ভাষার প্রশ্নে তাদের এই আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ দ্রুত পরিবর্তিত হয়। এর মাঝখানে ইতিহাস তাঁর নিজের সময় নিজেই ক্ষেপণ করেছে কেবল, হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন গঙ্গার জলই তো পদ্মা নাম নিয়ে এই পূর্ব বাংলায় প্রবেশ করে! হিন্দু বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, কেবল মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের এই মৌল পরিবর্তনে যে কয়জন ব্যক্তিত্ব প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমেদ অন্যতম। তারা যখন বাংলাদেশ পেলো তখন যা কিছু বাংলাদেশী তার সঙ্গেই নিজেদের একাত্ব করতে প্রয়াস পেলো।

ইতিহাসের এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আবুল মনসুর আহমেদকে নিয়ে প্রকাশ হয়েছে ‘দুর্লভ কথকঃ আবুল মনসুর আহমেদ’ শিরোনামে সংকলনটি। ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত এই গ্রন্থটি প্রকাশ পেয়েছে কালের ধ্বনি প্রকাশনী থেকে। আবুল মনসুর আহমদের একই সঙ্গে রাজোনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযুক্তি ছিলো, যে কারণে তিনি শুধু একজন ব্যক্তি নন, নিজেই একটা সুবিস্তৃত সময় হয়ে উঠেছেন। আবুল মনসুর আহমদকে জানলে, তাঁর ছোটো-গল্প, উপন্যাস ও রাজনৈতিক দর্শন জানলে সেই পাঠ পাওয়া যায় যেটা এই বাংলাদেশ সৃষ্টির নাভীর সাথে যুক্ত। ‘দুর্লভ কথকঃ আবুল মনসুর আহমদ’ সংকলনে ১১ টি প্রকরণে মোট ৭৩টি প্রবন্ধ সাজানো হয়েছে। সাহিত্য-মূল্যায়ন, ব্যঙ্গ শিল্পের মূল্যায়ন, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা, জীবন দর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাঃ ভাষা, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাঃ ধর্ম-দর্শন, আইনজীবি, নাট্যঙ্গণে, স্মৃতিকথা ও মূল্যায়নঃ পরিবার ও স্মৃতিচারণঃ অন্যান্য এই ১১টি প্রকরণে আছে আবুল মনসুর আহমদ ও তাঁর কাল নিয়ে লেখা বিদগ্ধজনের বিশ্লেষণী লেখা যা পাঠকের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবে। পরিশিষ্টঃ ১ এ আছে আবুল মনসুরের লেখা চারটি ছোটগল্প- আদু ভাই, সায়েন্টিফিক বিযিনেস, হুজুরে কেবলা ও গো-দেওতা কা দেশ। পরিশিষ্টঃ ২ এ আছে আবুল মনসুর আহমদের বংশলতিকা, কিছু ছবি ও তাঁর প্রকাশিত বইয়ের কিছু তালিকা। আবুল মনসুর আহমদকে জানার এই যে সুবিশাল প্রস্তুতি তা সত্যি আমাদের মুগ্ধ করে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাসের নাম- মৃত্যুক্ষুধা। ... নজরুলের বন্ধু আবুল মনসুরের উপন্যাসের নাম –জীবন ক্ষুধা। এখানেও মৃত্যুর ছায়া আছে, কিন্তু আবুল মনসুর দেখিয়েছেন জীবনের যে তেজস্বিতা তা কেমন করে সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। উপন্যাসের নায়ক হালিম সামন্ত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমান্নয়ে বুর্জোয়া পরিবেশের দিকে প্রতিকূলতাকে ঠেলে দিচ্ছে দুহাতে। এই যাত্রার মধ্যে একটা শক্তি রয়েছে। আবুল মনসুর আহমদের সব রচনায় এই শক্তিটাকে দেখেছি।’

তিনি আরও লিখেন, ‘...আত্মজীবনী তাঁর দুটি। প্রথমে পাওয়া গেছে ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’, তারপরে এলো ‘আত্মকথা’। একটিতে রাজনীতির ইতিহাস আছে, অন্যটিতে ব্যক্তির ইতিহাস। কিন্তু দুই গ্রন্থ এক হয়ে এক জায়গায় এসে গেছে , সে তাঁর আত্মনির্ভরতায়...’।

‘‘এমনি আয়নায় শুধু মানুষের বাইরের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, কিন্তু আমার বন্ধু শিল্পী আবুল মনসুর যে আয়না তৈরি করেছেন, তাতে মানুষের অন্তরের রূপ ধরা পড়েছে। যে সমস্ত মানুষ হরেক রকমের মুখোশ পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতর তাদের স্বরূপ-মূর্তি বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে।’’ কাজী নজরুল ইসলাম এই কথাগুলো লিখেছিলেন আবুল মনসুর আহমদের ‘আয়না’র ভূমিকায়- যার নাম তিনি দিয়েছিলেন, ‘‘আয়নার ফ্রেম’’। ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন, ‘...আবুল মনসুর আহমদ সমাজের সংস্কার চেয়েছেন, সংস্কারের ক্ষেত্রগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর গল্পে। এই উদ্দেশ্যমূলকতা যে শিল্পকে ছাড়িয়ে যায়নি, এটা তাঁর একটা বড় গুণ। অধকাংশ গল্পে তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের ভেতরকার কথা বলেছেন। ...’

‘গোরক্ষা আন্দোলন ও আর্যসমাজের কথা আজ খুব বেশী জানা নেই; মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানো নিয়ে এককালে যে কী ভয়ংকর সব ব্যাপার ঘটতো, তাও আমাদের বিস্তৃতির আড়ালে চলে গেছে। ... ‘গো-দেওতা-কা দেশ’ গল্পে ইংরেজদের মন্ত্রণায় গোহত্যা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তিরক্ষায় ইংরেজদের সৈন্যসীমান্ত নিয়োজিত হওয়ায় শান্তিপূর্ণ যুদ্ধ, হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের নিধন, শেষে গরুর দুধ খাওয়ার লোকের অভাবে দুধের বন্যায় সারাদেশ ডুবে যাওয়া এবং মনুষ্যহীন হয়ে দেশটির গো-দেবতার দেশে পরিণত হওয়া- এই গল্পের মর্ম।... ‘ধর্ম-রাজ্য’ গল্পে দেখি, মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানো নিয়ে হিন্দু- মুসলমানের সহিংস সংঘাতের ফলে অনেকে নিহত হলো এবং হিন্দু মৃতদেহের উপরে ‘আর্যবীর’ এবং মুসলমানের উপরে ‘শহীদ’ চিহ্নিত বস্ত্রখন্ড রাখা হইলো। ... ‘হুযুরে কেবলা’ গল্পে ষাট বছর বয়সেও হযরত মুহম্মদের নবমবার বিবাহ এবং তাঁর পালিত পুত্র জায়েদের স্ত্রীকে নিকাহ করার উল্লেখ আছে। ভন্ডপীর এসব উদাহরণ দিয়েছেন নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের আশায়...।

আনিসুজ্জামান লিখেছেন, ‘...আবুল মনসুর আহমদের দুঃসাহস সেদিন সমাজ সহ্য করেছিলো। আজ কোন সম্পাদক এমন গল্প ছাপতে সাহস করবে কিনা এবং সমাজ তা সহ্য করবে কিনা, সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। আবুল মনসুরের আক্রমণের লক্ষ্য কোন ব্যক্তি, ধর্ম বা সম্প্রদায় নয়। তাঁর বিদ্রোহ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। ‘আয়না’ প্রকাশের এতোকাল পরেও মনে হয়, এরকম গল্পের প্রয়োজন আজও সমাজে রয়ে গেছে।’

আনিসুজ্জামানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ‘আবুল মনসুর আহমদের রাষ্ট্রচিন্তাঃ একটি রূপরেখা’। আনিসুজ্জামান লিখেছেন, ‘আবুল মনসুর আহমদের চিন্তায় ত্রিজাতিতত্বের একটা ধারণা সেই চল্লিশের দশকেই গড়ে উঠেছিলো। এই ধারণার অভিনবত্ব ছিল, সন্দেহ নেই, কিন্তু তা পাকিস্তান প্রস্তাবের থেকে একটা স্বতন্ত্র্য ব্যাপার ছিল। এর মূলে কাজ করেছিল এই বোধ যে ভারতীয়েরা এক জাতি নয়, ভারতীয় মুসলমানেরাও এক জাতি নয়; হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতিতে মিল সত্বেও বহু পার্থক্য আছে, এ প্রসংগে এ কথাও বলা উচিৎ হবে যে, আবুল মনসুর আহমদ স্বতন্ত্র্য প্রয়াসী হলেও সাপ্রদায়িক ছিলেন না কখনো। ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, এই ঐতিহাসিক সত্যকে আবুল মনসুর আহমেদ তাঁর ত্রিজাতিতত্বের ছকে ধরার চেষ্টা করলেন। এই প্রিয় তত্ব তাঁকে যেমন লাহোর প্রস্তাব থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিলো, তেমনি এবারে বাংলাদেশের বাস্তবতা থেকেও দূরে নিয়ে গেলো। তিনি বাংলাদেশকে দেখলেন লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নরূপে এবং তার মনে হলো, লাহোর প্রস্তাবের দুই রাষ্ট্রকে এক করে মুসলিম লীগ গঠন যেমন শঠতা করেছিল, কংগ্রেস এবারে এক পাকিস্তানকে দুই করে দিয়ে সেই প্রস্তাবকেই বাস্তবায়িত করলো। ‘শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু’, ‘বেশী দামে কেনা অল্প দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা’, এবং ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’ প্রভৃতি গ্রন্থে নানাভাবে তিনি এই কথা বুঝিয়ে বলেছেন। অন্যত্র আমি তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছি। আমার বক্তব্যে সারকথা এই; লাহোর প্রস্তাবে যে পূর্ব পাকিস্তানের কল্পনা করা হয়েছিলো, তার মূল মানচিত্র আর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশের মানচিত্র এক নয়; ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাকিস্তানে, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে, রাজনৈতিক আন্দোলনের যে ধারাবাহিকতা ছিলো, সেই ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয়েছিলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ; এই মুক্তিযুদ্ধের বীজ উপ্ত হয়েছিলো ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবে নয়; পাকিস্তানের অভ্যুদয়ে নয় বরং তার বিলয়ের মধ্যেই বাংলাদেশের আবির্ভাব লক্ষ্য করা সমীচীন।’

আনিসুজ্জামান আরও লিখেছেন, ‘চল্লিশের দশকে আবুল মনসুর আহমেদ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের যুগের যে সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য, তা বাংলার মুসলমানের সাহিত্য নয়, কেননা এই বাংলার মুসলমানের উল্লেখযোগ্য দান নেই এবং মুসলমানের প্রতিও এই সাহিত্যের কোন দান নাই। তিনি মুসলমানের সাহিত্যকে সবতন্ত্র করে দেখেছিলেন, তার ভাষা আলাদা বলে ঘোষণা করেছিলেন। পূর্ব বাংলার ভাষাকেই তিনি এ স্বতন্ত্র্য সাহিত্যের বাহনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এবং সেই স্বতন্ত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করে বাংলা বর্ণমালার সংস্কারও দাবি করেছিলেন। এ ছিলো হিন্দু-মুসলমানের ভিন্নতাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর উপলব্ধি। ষাটের দশকে, পূর্ব বাংলা-পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বন্ধ ও স্বাতন্ত্র্যেির পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, তাঁর এই বোধ খানিকটা বদলে গিয়েছিলো। তাই ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন যে, ‘পূর্ব ও পশ্চিম বাঙালিদের ভাষা এক হরফ এক। আমাদের উভয়ের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র নজরুল ইসলাম ও সত্যেন দত্ত উভয় বাংলার গৌরবের ও প্রেরণার বস্তু।’ পূর্ব বাংলার সাহিত্য স্বকীয়তা প্রসংগে তিনি এ কথাও বলেন যে ‘এ স্বকীয়তায় পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলেই সমভাবে শামিল ও শরিক। তাদের সকলের সম্মিলিত রূপ প্রতিফলিত হইবে এই স্বকীয়তায়।’ আমার বিশ্বাস, চল্লিশের দশকে তিনি যা ভেবেছিলেন, এই চিন্তা তার থেকে স্বাতন্ত্র্য। এই চিন্তার পরিণতি কিন্তু এসে পৌঁছেছিল সেই ত্রিজাতিতত্বেই। ‘শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু’ বইতে তিনি বলেছেনঃ আমরা বাঙালিরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র ও ভাষা কৃষ্টিতে ইউনিফর্ম বাঙালি নেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলা রাষ্ট্রের চতুঃসীমার মধ্যেই পরিবৃত। রেস, ভাষা ও কৃষ্টিতে অবাঙালি। আর রেস, ভাষা ও কৃষ্টিতে বাঙালি হইয়াও পশ্চিম বঙ্গের বাঙালিরা ভারতীয়। রাজনৈতিক জাতীয়তা পলিটিক্যাল নেশনহুড রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের সহিত সমায়ত বলিয়াই এটা হইয়াছে।’

‘আবুল মনসুর আহমদের রাষ্ট্রভাষা-চিন্তা’ এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন গবেষক মামুন সিদ্দিকী। তিনি উল্লেখ করেন, ‘তমদ্দুন মজলিশ প্রকাশিত সংকলনে ‘বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা’ নিবন্ধে তিনি (আবুল মনসুর আহমেদ) রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে ৭টি যুক্তি প্রদর্শন করেন। এর মধ্যে রয়েছে- ‘জনগণের ভাষা ও রাষ্ট্রের ভাষা এক না হইলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে না’; ‘উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি ‘অশিক্ষিত’ ও চাকুরীর ‘অযোগ্য’ বনিয়া যাইবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরাজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলীম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি ‘অশিক্ষিত’ ও সরকারী কাজের ‘অযোগ্য’ করিয়াছিল’; উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলেও বাঙলাকেই শিক্ষার মেডিয়াম রাখা হইবে বলিয়া যে প্রচার করা হইতেসে, উহা কার্যতঃ ভাওতা ও রাজনৈতিক প্রবঞ্চনায় পরিণত হইবে; কারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রের ‘যোগ্যতার’ মাপকাঠি হইবে রাষ্ট্রভাষায় জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গভীরতা।’

আবদুল গফফার চৌধুরী তার ‘তৃতীয় মত’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘আবুল মনসুর আহমদ বাংলাদেশের একজন সুপরিচিত প্রবীণ সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। স্যাটায়ার রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে পূর্ব বাংলার পরশুরাম এ সম্পর্কেও বোধ করি কেউ দ্বিমত হবেন না। দীর্ঘ দিন তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। এক সময় কেন্দ্রের প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। পরিণত বয়সে নিজের রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিকথা লিখেছেন, ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’। এই বইটির অনেক তথ্য অনেক ঘটনা নিয়ে তুমুল বিতর্ক রয়েছে, মতভেদ রয়েছে নতুন ব্যাখ্যাও রয়েছে। কিন্তু কেউ একথা অস্বীকার করবে না যে এই বইটি পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সাহিত্যের একটি বহুদিনের অভাব ভালোভাবে পূরণ করেছে।’

সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন, ‘পূর্ববাংলার গ্রামীণ মুসলমান সমাজকে কাছে থেকে দেখেছেন বলে খুব ভালো জানতেন আবুল মকসুদ। তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু মুসলমান সমাজের ধর্মীয় গোড়ামি, অন্ধত্ব ও অন্যান্য অসংগতি। ‘আয়না’ ও ‘ফুড কনফারেন্স’ সমাজের বাস্তবচিত্র ও সমকালীন রাজনীতির দর্পণ। তিনি অশিক্ষিত ও মাদ্রাসা-শিক্ষিত মোল্লা-মৌলভীদের উপদ্রবে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন তার প্রমান তাঁর লেখার সর্বত্রই উপস্থিত। উপন্যাস ‘জীবনক্ষুধা’ ও ‘সত্যমিথ্যা’ও গ্রামীণ সমাজের সমস্যাকেন্দ্রীক। গ্রামীণ মুসলমান সমাজের চিত্র আকঁতে গিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের বাকরীতি, নিত্য ব্যবহৃত শব্দাবলি ও উপভাষাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সকল ক্ষেত্রেই যে সে প্রয়োগ খুব উপযুক্ত হয়েছে তা নয়, কিন্তু তাতে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনের ছবি পাওয়া যায়। মুসলমান সমাজের ব্যবহৃত আরবী-ফারসি শব্দ তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালে শওকত ওসমানসহ আরও কেউ কেউ এ কাজ করেছেন, আবুল মনসুর তাদের পথিকৃত।’

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর ‘পাক-বাংলার কালচার’ (১৯৬৬) গ্রন্থে লিখেন, ‘আমাদের মাতৃভূমির নাম পাক-বাংলা। এটা প্রাচীন সমতট দেশ। হঠাৎ জলধি হইতে ভাসিয়া উঠা চরভূমি নয়। অন্তত দুই হাজার বছরের প্রাচীন কাহিনী ইহার ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ... কি নৃতত্ত্বের দিক হইতে, কি ভাষাকৃষ্টির দিক দিয়া পাক-বাংলা আর্য-ভারত হইতে বরাবরই ছিলো পৃথক। আর্যরা কোনদিন পারে নাই বাংলা জয় করিতে।’ এভাবে আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক চেতনা ও তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তারাধিকার পাবো আমরা এই সংকলন গ্রন্থটিতে। কেবল ইতিহাসের তরল বর্ননা নয়, তার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি তর্কের অবস্থান আমাদের পাঠক মনকে উদ্বেলিত করে। মীমাংসা করে কিছু ঐতিহাসিক সত্যের। শুধু লেখকদের মতামতই নয়, পাঠকেরও চিন্তার সুযোগ রয়েছে এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি লেখায়।

‘দুর্লভ কথকঃ আবুল মনসুর আহমদ’ গ্রন্থটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করি। সে সাথে এর উপকরণ বাংলাদেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার পর্যালোচনায় ফলপ্রসূ দলিল হয়ে থাকবে। এই শ্রমসাধ্য কাজটি করার জন্য সম্পাদক ইমরান মাহফুজকে অভিনন্দন।

![]() ১৭ ই আগস্ট, ২০১৫ দুপুর ২:১১

১৭ ই আগস্ট, ২০১৫ দুপুর ২:১১

মাজহার সরকার বলেছেন: অনেক ধন্যবাদ।

২| ![]() ১৭ ই আগস্ট, ২০১৫ দুপুর ২:৫০

১৭ ই আগস্ট, ২০১৫ দুপুর ২:৫০

ইষ্টিকুটুম বলেছেন: বেশ তথ্যময় করে সাজিয়েছেন লেখাটা।

![]() ১৭ ই আগস্ট, ২০১৫ বিকাল ৩:০০

১৭ ই আগস্ট, ২০১৫ বিকাল ৩:০০

মাজহার সরকার বলেছেন: ধন্যবাদ

©somewhere in net ltd.

১| ১৭ ই আগস্ট, ২০১৫ দুপুর ২:০২

১৭ ই আগস্ট, ২০১৫ দুপুর ২:০২

দরবেশমুসাফির বলেছেন: আবুল মনসুর আহমদ আমার দূর সম্পর্কের দাদা হন। উনার "ফুড কনফারেন্স" পড়ে অনেক মজা পেয়েছিলাম।