| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

জার্মান মহাকবি ইয়োহান ভল্ফগ্যাং ফন গ্যেটে এবং প্রাচীন ভারতের মহান সংস্কৃত নাট্যকার কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম বা শকুন্তলা — এ দুই মহত্ত্বপূর্ণ সাহিত্যিক সৃষ্টির মধ্যে একটি গভীর ও চমৎকার সংযোগ রয়েছে। এই সম্পর্ক শুধু দুইজন কবির পারস্পরিক সম্পর্ক বা প্রভাবেরই নয়, বরং ভারতীয় সাহিত্য ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য রোমান্টিক চেতনার এক মেলবন্ধনও বটে।

কালিদাসের শকুন্তলা

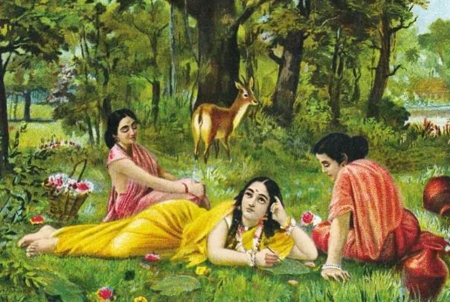

প্রাচীনকালের উপমহাদেশের মহাকবি কালিদাস রচিত এক বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক এই অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। এই নাটকে শকুন্তলা ছিল ঋষি বিশ্বামিত্র ও অপ্সরা মেনকার কন্যা, যিনি পরে হন রাজা দুষ্মন্তের রাণী এবং রাজা ভরতের জননী। ছোটবেলা থেকে শকুন্তলা ঋষি কণ্বের আশ্রমে বেড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে দুষ্মন্তের সাথে তার প্রেম ও বিবাহের ঘটনাই নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

ইউরোপে শকুন্তলার আবিষ্কার

আঠারো শতকে ইউরোপীয়রা প্রথম ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে জানতে শুরু করে। ইউরোপীয় বা ব্রিটিশরা যখন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে, এরপর যে ইতিবাচক অল্পকিছু বিষয় এ ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য ঘটেছিল, এর মধ্যে ছিল এই ভূখণ্ডের শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে ইউরোপীয়দের পরিচিতি বা দুই সংস্কৃতির এক মেলবন্ধনের সূত্রপাত। ইউরোপীয় অনেক পণ্ডিত উপমহাদেশের সাহিত্যকর্মের সাথে পরিচিত হতে শুরু করেন।

এরই ধারাবাকতায় ১৭৮৯ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স ইংরেজিতে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনুবাদের শিরোনাম ছিল Sacontala বা The Fatal Ring। এই অনুবাদ দ্রুতই জার্মানি, ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে পৌঁছে যায় এবং ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন তোলে। সেই সময়ে ইউরোপে ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যের সাহিত্য-সংস্কৃতি আবিষ্কারের এক প্রবল আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল। এর শুরুটা কিন্তু হয়েছিল শকুন্তলা’র মতো কিছু কিংবদন্তি মাস্টারপিসের প্রভাবের হাত ধরেই।

গ্যেটের উচ্ছ্বাস

গ্যেটে এই অনুবাদ হাতে পেয়েই বিস্মিত হন। তিনি অনুভব করেন, কালিদাসের নাটক কেবল ভারতীয় সাহিত্য নয়, বরং বিশ্বসাহিত্যের এক মহামূল্যবান রত্ন। শকুন্তলা পাঠের পর গ্যেটে নাকি বলেছিলেন, “এটি এমন এক ফুল যা পুরো বিশ্বকে সৌন্দর্যে পূর্ণ করে।”

শকুন্তলা-কে উদ্দেশ্য করে গ্যেটের প্রশস্তিঃ

“তুমি যদি আমাকে ফুল দাও, আমি বলব—

কোনও ফুলই এর চেয়ে সুন্দর নয়।

তুমি যদি আমাকে গান দাও, আমি বলব—

এমন সুর আগে কখনও শোনা যায়নি।

তুমি যদি স্বর্গের সুখ দাও, আমি বলব—

এত মধুর কিছু আমার কল্পনায়ও ছিল না।

আর যদি তুমি আমাকে শকুন্তলা দাও,

তবে আমি বলব—

এটাই তো সৌন্দর্য, প্রেম আর শিল্পের পূর্ণ রূপ।”

গ্যেটে নিজেই শকুন্তলা সম্পর্কে কবিতার আকারে একটি প্রশস্তি লিখেছিলেন, যেখানে তিনি নাটকটির সৌন্দর্য, সংবেদনশীলতা ও প্রকৃতিনির্ভর রোমান্টিকতা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, কালিদাস মানবপ্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও আবেগের এমন নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন, যা ইউরোপীয় নাট্যধারার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন সাংস্কৃতিক রঙে রঞ্জিত।

প্রভাব ও সাদৃশ্য

গ্যেটের ‘ফাউস্ট’ এবং অন্যান্য রচনায় যে গভীর রোমান্টিক চেতনা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলন, প্রেম ও নিয়তির দ্বন্দ্ব—তার কিছুটা প্রতিধ্বনি খুঁজে পাওয়া যায় শকুন্তলা-তেও। যদিও এই প্রভাব সরাসরি নকল নয়, তবে গ্যেটে ভারতীয় সাহিত্যের মহিমাকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব সাহিত্য চিন্তায় সেই মহিমা ও প্রতিধ্বনিকে স্থান দিয়েছিলেন সযত্নে।

গ্যেটে মনে করেছিলেন, শকুন্তলা শুধুমাত্র একটি নাটক নয়, বরং একটি "কাব্যিক উপাখ্যান" যা নাটকীয় রূপে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং এটি সেক্সপিয়রের টেম্পেস্টের মতো এক উচ্চমানের সাহিত্যকর্ম।

‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ বা শকুন্তলা কেমন করে এতটা প্রভাবিত করেছিল মহাকবি গ্যেটে এবং অপরাপর ইউরোপীয় সাহিত্য্যককে। এর উত্তর হলো, এই নাটকে প্রেম ও বিচ্ছেদ, অভিশাপ ও পুনর্মিলন, ভাগ্য ও স্বাধীন ইচ্ছার দ্বন্দ্ব যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা ইউরোপীয় রোমান্টিক নাট্যধারার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মিলে যায়। গ্যেটে তাই কালিদাসকে এক “আত্মার আত্মীয়” হিসেবে দেখেছিলেন।

সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন

শকুন্তলা-র মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্য ইউরোপে প্রবেশ করে এবং গ্যেটের মতো কবির হাত ধরে তা ইউরোপীয় সাহিত্যজগতে মর্যাদা পায়। গ্যেটের প্রশংসা শকুন্তলাকে কেবল একটি সংস্কৃত নাটক হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং এটিকে “বিশ্বসাহিত্য” বা Weltliteratur-এর অন্তর্গত করে তুলেছিল। আসলে, গ্যেটে নিজেই Weltliteratur ধারণার জনক ছিলেন—যেখানে তিনি বলেছিলেন, বিশ্বের নানা ভাষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মকে একসাথে পাঠ ও মূল্যায়ন করা উচিত। শকুন্তলার প্রতি তাঁর অনুরাগ এই ধারণার এক বাস্তব উদাহরণ।

পরিশেষ

গ্যেটে ও কালিদাসের সম্পর্ক তাই সাহিত্যিক প্রভাবের সীমারেখা পেরিয়ে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রতীক। গ্যেটে শকুন্তলার মধ্যে যে সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিলেন, তা ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রসারিত করেছিল। বলা যায়, শকুন্তলার মাধ্যমে কালিদাস বিশ্বসাহিত্যের মহাকবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, আর গ্যেটের প্রশংসার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মহাকবি গ্যেটের এই অনুরাগ এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে সাহিত্যিক সৌন্দর্যের সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছিল। এটি কেবল দুই মহাকবির মিলন নয়, বরং ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাহিত্য ঐতিহ্যের এক অনন্য সংলাপ।

![]() ২৮ শে আগস্ট, ২০২৫ রাত ১০:২৪

২৮ শে আগস্ট, ২০২৫ রাত ১০:২৪

শেহজাদ আমান বলেছেন: কথাটা বেশি সরলীকরণ হয়ে গেল। শুধু জঙ্গিবাদী, পাকিস্তানী মানসিকতার লোকেরাই রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু মনে করে.।

২| ![]() ২৯ শে আগস্ট, ২০২৫ সকাল ১০:০৪

২৯ শে আগস্ট, ২০২৫ সকাল ১০:০৪

রাজীব নুর বলেছেন: প্রথম মন্তব্যকারীর মন্তব্যের উত্তর ভালো দিয়েছেন।

©somewhere in net ltd.

১| ২৮ শে আগস্ট, ২০২৫ রাত ১০:১৬

২৮ শে আগস্ট, ২০২৫ রাত ১০:১৬

কামাল১৮ বলেছেন: রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিশ্বের এর অমুল্য রত্ন।কিন্তু আমরা বাঙ্গালী মুসলমানরা বুঝলাম না।তারা রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু মনে করে।