| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

সহজপাঁচালি

সহজপাঁচালি

চলার বলার শেষে আবার ডাকে ধুলোবালিকবে নাগাদ শেষ হবে এ পথের পাঁচালি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখা একটা উপন্যাসের নাম ‘খোয়াবনামা’। এই উপন্যাসটিতে বগুড়া জেলার বাঙালি নদীর আশেপাশের কিছু গ্রামের মানুষের কাহিনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা অংশকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তো কয়েকদিন আগে আমি এটা পড়া শুরু করলাম – বেশ বেগ পেতে হল এর ভেতরে ঢুকতে। কিন্তু ঢুকেই বুঝতে পারলাম, বইটা একেবারে মানুষের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

এখানে আমি অবশ্য বইয়ের কোন রিভিউ দেব না। শুধুমাত্র যারা বইটা পড়তে চান কিন্তু প্রথমেই বেশ বিরক্তি ধরে যাচ্ছে এরকম পাঠকদের জন্য কিছু বলব। জানিনা এতে কোন উপকার হবে কিনা।

দৃশপট

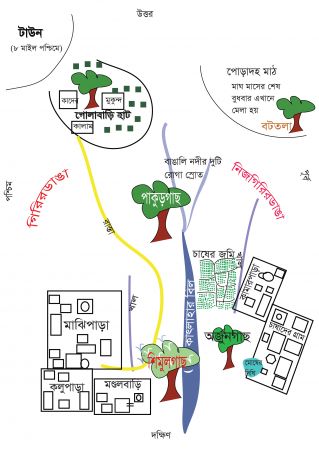

পুরো উপন্যাস থেকে আমি এর দৃশ্যটা বের করার চেষ্টা করেছি। নিচে আমি একটা ছবি দিচ্ছি। সেটি থেকে আশা করি এই উপন্যাসের কাহিনীগুলো কখন কোথায় ঘটছে এ সম্পর্কে পাঠকের ভাবতে সুবিধা হবে।

কাৎলাহার বিল

প্রথমেই বলতে হয় কাৎলাহার বিল নামের একটা বিলের কথা। প্রায় পুরো উপন্যাস জুড়ে এই বিলের দুইপাশের দুটি গ্রামের মানুষের কথা বলা হয়েছে। বিলের পুবপাশের গ্রামের নাম নিজগিরিরডাঙা আর পশ্চিমপাশের গ্রামের নাম গিরিরডাঙা।

উপন্যাসের কাহিনী (বলব না)

কখনো কোন বই পড়তে বসার আগেই যদি কেউ এর কাহিনী বলে দেয় তো আমার ভালো লাগে না। তাই আমিও এখানে কাহিনী বলব না। তবে কিছুটা বলে দেই তাতে উপন্যাসের ভেতরে ঢুকতে পাঠকের সুবিধা হবে হয়ত।

খোয়াবনামা উপন্যাসটি মোট ৫৯টি অংশে ভাগ করা আছে। উপন্যাসের কাহিনীটা এগিয়ে গেছে অনেকটা নদীতে পানির একটা ফোটা পড়ার মতো করে। প্রথমে খুব ধীরে শুরু হবে এর কাহিনী। কিন্তু ভেতরে ঢুকলে দেখা যাবে ঐ পানির ফোটা থেকে তৈরী হওয়া ঢেউ আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে।

উপন্যাসের কাহিনীটা শুরু হবে তমিজের বাপ নামে একজনের ঘুমের ঘোরে হাটা আর ওই অবস্থাতেই স্বপ্ন দেখার ঘটনার মাধ্যমে। তাই উপন্যাসের প্রথমদিকে পাঠকের বিরক্তি লেগে যেতে পারে – বিশেষ করে প্রথম দুটি অংশে পাঠককে মনে করতে হতে পারে তিনি নিজেরই খোয়াব বা স্বপ্ন দেখছেন।

উপন্যাসের চরিত্র

তমিজের বাপ : উপন্যাসের প্রথম থেকেই এই তমিজের বাপ চরিত্রটির সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটবে। কিন্তু এই মানুষটার নাম আসলে কি পুরো উপন্যাসে তা বলা নেই। সবার কাছে তিনি তমিজের বাপ নামেই পরিচিত। এমনকি তিনি যার চাচা হন সেও তাকে এভাবে ডাকে .. ও তমিজের বাপ চাচা। যাহোক, তমিজের বাপের বৈশিষ্ট হল ঘুমের মধ্যে হাটা, কথা বলা, চিন্তা করা। অর্থাৎ তার যা কাজ সব ওই ঘুমের মধ্যেই। মাছ ধরা ছিল তার পেশা অর্থাৎ মাঝি। কাৎলাহার বিলে সে আগে মাছ ধরে সংসার চালাতো।

কুলসুম : তমিজের সৎ মা। কুলসুমের বয়স তার সৎ ছেলে তমিজের বয়সের সমান। কুলসুমের বৈশিষ্ট হল, গন্ধ শুকে শুকে বেড়ানো। যে কোন কিছু খুজতে হলে বা বুজতে হলেও কুলসুম গন্ধ শুকে শুকে তা আন্দাজ করতে চেষ্টা করে। তার গন্ধ শুকে বেড়ানোটা সবচে বেশি কাজে লাগায় তার খিদে পেলে। খাবারের গন্ধ শুকে শুকেই পেট ভরে ফেরতে শিখেছে অভাবের সময়।

তমিজ : তমিজের বাপের ছেলে। কুলসুমের সৎ ছেলে। তার বাপ যেহেতেু মাঝি, বংশগতভাবে সেও মাঝি। কিন্তু কাৎলাহার বিল অনেক আগেই শরাফত মণ্ডল নামের জোতদার দখল নিয়েছে বলে তারা কেউই আর এখন মাছ ধরার পেশায় নেই। তমিজের আগ্রহ হল ক্ষেত করায়। পুরো উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ এই তমিজের সাথে সাথে যাবে। তমিজ হল গ্রামের এক যুবক – আর দশটা মানুষের মত সেও চায় একটু ভালো থাকতে। কিন্তু তার শরীরটা ছাড়া সম্বল বলতে কিছুই নেই। সারাদিন তাই সে গতর খাটায়। সবময়ই ভাবে .... এইতো আর কটা দিন পরেই তার অভাব কেটে যাবে। এর মধ্যে তার জীবনের নানা জটিলতা, রাজনীতি, চাষবাস, প্রেম ইত্যাদি চলে আসবে।

শরাফত মণ্ডল : জোতদার। কাৎলাহার বিলের দুই পাশের গ্রামের অধিকাংশ জমি এই শরাফতের। কিভাবে তার এত জমি হল এই কথা উপন্যাসের বিভিন্ন জায়গায় পেয়ে যাবেন পাঠক। ইতিহাসে মানুষ কিভাবে ধনী হয়েছে তার একটা ছোট্ট কিন্তু যথার্থ চিত্র পাওয়া যাবে এই উপন্যাসে। কেন বড়লোক আরো বড়লোক হচ্ছে আর গরীব আরো গরীব হচ্ছে তারও একটা ব্যাখ্যা আশা করি বের করা যাবে এই শরাফতের চরিত্র থেকে।

আরো কিছু চরিত্র

উপন্যাসটা পড়তে গেলেই পাঠক বারবার কিছু বাস্তব আর কিছু কাল্পনিক চরিত্রের মুখোমুখি হবেন। আমি এখানে ছোট করে আরো কিছু চরিত্রের কথা বলব।

পাকুড়গাছের মুনসি : এটা একটা কাল্পনিক চরিত্র। ফকির বিদ্রোহের সময়কার মুনসি বয়তুল্লা শাহের মৃত্যু নিয়ে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী এ উপন্যাসের মানুষকে সবসময় প্রভাবিত করছে। পুরো উপন্যাসেই লোকমুখে প্রচলিত এই মুনসির কাহিনী চলতে থাকবে।

চেরাগ আলী ফকির : কুলসুমের দাদা। চেরাগ আলী চরিত্রটি কাল্পনিক না হলেও উপন্যাসে তিনি সশরীরে উপস্থিত হবেন না একবারও। কিন্তু তার প্রভাবও মুনসির মতই পুরো উপন্যাসেই পাওয়া যাবে।

কেরামত : বিদ্রোহী গান লিখে মানুষকে জাগিয়ে তোলা যার নেশা আর পেশাও বলা যায়। মানুষের অধিকার নিয়ে গান লিখতেই তার বেশি আগ্রহ। উপন্যাসের একটা বিশেষ চরিত্র হিসেবে পাঠক তাকে দেখতে পাবেন।

আগেই বলেছি উপন্যাসের কাহিনীটা অনেকটা নদীতে পানির ফোটা পড়ার মত। প্রথম দিকে দুয়েকজন মানুষ নিয়ে শুরু হবে তারপর বিস্তৃত হবে আশেপাশের গ্রামে তারপর শহরে আর দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

কোথায় থামবেন

উপন্যাসের ১৮ নাম্বার অংশে গিয়ে পাঠক যদি একটু থামেন তো ভালো হয়। এখান থেকে রাজনীতির ঘোরপ্যাচ শুরু হবে। তো এর জন্য আমি আগে থেকেই কিছু বিষয় নিয়ে ধারনা দিচ্ছি। যারা ব্যাপরগুলো জানেন তাদের এখানে থামবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।

রাজনৈতিক দলসমূহ

এই উপন্যাসের কাহিনী ১৯৪৬ থেকে শুরু হয়ে ১৯৪৯ এর দিকে গিয়েছে। অর্থাৎ ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে একে ভারত আর পাকিস্তান দুটি দেশে ভাগ করে দিয়ে যায় সে সময়টা। এই সময়ের রাজনীতি কি ছিল তা উপন্যাস পড়তে গেলেই জানা যাবে। আমি এখানে শুধু চারটি দল আর তাদের মতগুলো বলব:

মুসলিম লীগ : নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই দলটা মুসলমানদের দল ছিলো। মুহাম্মদ আলী জিন্না ছিলেন এর প্রধান। হিন্দু মুসলমান দুটি জাতির ভিত্তিতে দেশ ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল এই দল থেকে। বর্তমান বাংলাদেশের অংশে যেহেতু মুসলমান বেশি তাই স্বাভাবিকভাবেই মানুষ ঝুঁকে পড়ে এই দলে এবং একসময় সামনে চলে আসে পাকিস্তানের দাবি।

কংগ্রেস : একদিকে মুসলমানরা মুসলিম লীগের সাপোর্টে ছিল অন্যদিকে হিন্দুরা ছিল কংগ্রেসের সাপোর্টার। কংগ্রেসের নেতা ছিলেন জওহরলার নেহেরু।

কৃষক প্রজা পার্টি : তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের পার্টি ছিল কৃষক প্রজা পার্টি। এই দলের স্লোগান ছিল ‘লাঙল যার জমি তার, ঘাম যার দাম তার’।

কমিউনিস্ট পার্টি : হিন্দু-মুসলমান বিভক্তির কথা বাইরে রেখে কমিউনিস্ট পার্টি কথা বলতো। কিন্তু ধর্ম কিংবা নাস্তিক ইস্যুর কারনেই হোক আর নিজেদের দুর্বলতার কারনেই হোক তারা সফল হতে পারেনি।

আমি জানি, এইসব পার্টি নিয়ে দু’চার লাইনে বলে শেষ করে দিলে অন্যায়ই করা হয়। কিন্তু এখানে আমি চাইনা পাঠক তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত হোক।

তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন নিয়ে লিখতে গেলে অনেক লিখতে হবে। এখানে আমি শুধু উপন্যাসটা পড়ার জন্য তেভাগার মূল কথাটা বলব। কৃষকদের মধ্যে যাঁদের নিজেদের জমি থাকেনা তাই অন্যের জমি বর্গা তথা চাষ করেন তাঁদের বর্গাচাষি বলা হয়। বর্গাচাষের নিয়ম হল জমির ফসলের অর্ধেক পাবে জোতদার অর্থাৎ যার জমি সে। দেখা যায় বর্গাচাষি সারাবছর ফসল ফলাবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কিন্তু বছর শেষে জমির ফসল অর্ধেক নিয়ে যায় জোতদার। শুধু অর্ধেকই না খোয়াবনামা উপন্যাসটি পড়তে গেলেই বুঝতে পারবেন জোতদার নানা টালবাহানায় চাষির কাছ থেকে কতভাবে ফসল রেখে দিত। যাহোক, ১৯৪৬-৪৭ সালের দিকে দেশের অনেক অঞ্চলে বর্গাচাষিরা একজোট হয় নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য। তারা দাবি করে জমির ফসর তিনভাগ (তেভাগা) করা হোক – এর মধ্যে দুই ভাগ বর্গাচাষি পাবে আর একভাগ পাবে জোতদার। জোতদার তো শালা সারাজীবন বর্গাচাষির ঘাড়ে পা দিয়ে খেয়ে এসেছে একথা শুনেই কি আর তারা মেনে নেয়? কিন্তু জোতদার আর কয়জন। হাজারে হাজারে বর্গাচাষি যখন একজোট নিজের ঘরে ফসল তুলে তখন শালা জোতদার বাঁধা দেবে কি ন্যাংটা হয়ে নিজের জীবন নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু এই তেভাগার মত ন্যায্য দাবি নিয়ে শরু হয়ে যায় রাজনীতি। বর্গাচাষিদের সাথে ভণ্ডামি করে রাজনীতিবিদেরা। পাকিস্তান হলেই নাকি জমিদারিও তুলে দেওয়া হবে। ভোটের বাক্সেই আটকে গিয়েছে তেভাগা। তাই আজ পাকিস্তান পার হয়ে বাংলাদেশ হলেও তেভাগা হয়না। হ্যাঁ জমিদার নাই, তবে জমিদারি নাই তা কিন্তু না।

খিয়ার এলাকা : তেভাগার সাথে খিয়ার এলাকার নাম বেশ ভালোভাবেই জড়িত। খিয়ার এলাকা বলতে সেইসব এলাকাকে বোঝানো হত যেখানে তেভাগার দাবি বেশ জোরেশোরে উঠেছিল। যারা এ দাবি তুলছিল তাদের বলা হত আধিয়ার। মূলত আধিয়ার শব্দটা সব বর্গাচাষাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু বিশেষভাবে তেভাগা আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে এই নামে বেশি ডাকা হত।

কিছু শব্দ ও তার অর্থ

উপন্যাসের প্রায় সবটা জুড়ে বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষার ছড়াছড়ি। গ্রামের মাঝি, কলু(যারা তেল বানায়), কামার আর চাষাদের কথায় গালাগালি খিস্তিখেউরের অভাব নাই। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এইসব বাদ দিয়ে ড্রইংরুমের ভদ্রভাষা ব্যবহার করে ছদ্মবেশী উপন্যাস লিখতে চান নি। আর সেজন্যই ড্রইংরুমে বসেও আমরা দেখতে পারবো গ্রামের একজন ছোট্ট চাষা আর মাঝির জীবনের বিভিন্ন রূপ। কিন্তু পড়তে গিয়ে বেশকিছু জায়গায় আটকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। তাই এখানে কিছু আঞ্চলিক শব্দের অর্থ দেয়ার চেষ্টা করছি।

বেশুমার - অসংখ্য

গোরা সেপাই – সাদা চামড়ার ইংরেজ সেপাই

জাহেল মানুষ – মূখ্যু মানুষ

সিথান - বালিশ

বাড়ির খুলি – বাড়ির ছোট উঠান

তবন – গায়ের কাপড় বা লুঙ্গি

হাড়গিলা – শকুন

বাহ্যি – পায়খানা

গুলানা ধান – ধানগাছ থেকে প্রথমবার ধান বের করার পরও যে ধান লেগে থাকে।

ধানের পালা - ধানের স্তুপ

আমান - আস্ত

পাগার - ডোবা

চাতাল – চত্বর

জায়গির - বিনা খরচে কোন পরিবারে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা

মীনজীবন – মাছের জীবন

বারবেলা – লোকসংস্কার অনুযায়ী দিনের যে অংশে শুভকাজ করা নিষেধ।

বিগ্রহ – প্রতিমা

হাজাধরা পা – পানি লেগে লেগে পচন ধরা পা

ছুতার – কাঠমিস্ত্রি

মরিচের পুল – মরিচের চারা

কিছু ছবি

এখন কিছু ছবি দেয়ার চেষ্টা করব। এগুলোও উপন্যাসটা পড়ার জন্য কাজে লাগবে।

পাকুড়গাছ দেখতে কেমন আমি জানি না। নেট ঘেটে এই একটা ছবি পেলাম।

এগুলো হচ্ছে বাঘাড় মাছ। উপন্যাসে বারবার এই বাঘাড় মাছের কথা আসবে। এই মাছ ধরার কৃতিত্বের কারণে তমিজের বাপের দাদার নাম হয়েছিল বাঘাড় মাঝি। উল্লেখ্য উপন্যাসের পোড়াদহের মেলা এখনো নিয়মিত হয় এবং সেখানে শত কেজির বাঘাড় মাছও ওঠে। ছবিগুলো সেখান থেকেই তোলা।

নকুলদানা : মিষ্টিজাতিয় খাবার। আগে এ খাবারের অনেক প্রচলন থাকলেও এখন আর তত নেই

শেষ কথা

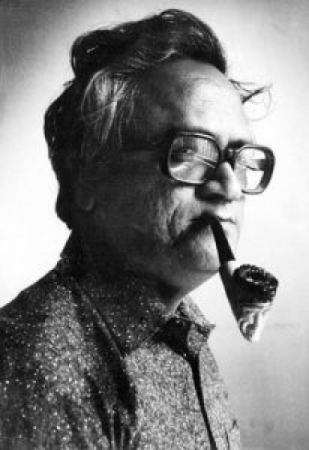

এই লোকটার নাম আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। সারা জীবনে তিনি সর্বমোট দুটি উপন্যাস লিখেছেন। একটি হল খোয়াবনামা আরেকটি চিলেকোঠার সেপাই। এই উপন্যাস দুটি নিয়ে কিছু মন্তব্য করতে হলেও নূন্যতম কিছু যোগ্যতা থাকা চাই। পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যিক হাজার চুরাশির মা-এর লেখক মহাশ্বেতা দেবী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন “ইলিয়াসের পায়ের নখের তুল্য কিছু লিখতে পারলেও আমি ধন্য হতাম”। এই লেখকের কাছ থেকে আমরা হয়ত আরো কিছু পেতাম। কিন্তু পাইনি ক্যানসার নামক রোগটার কারণে। তাঁর স্বজনদের কাছ থেকে জানা যায় তাকে ভুল চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল। মা মারা যাওয়ার পরই ক্যানসার হয়েছিল তাঁর ডান পায়ে। পায়ে প্রচণ্ড ব্যাথা নিয়ে তিনি লিখছিলেন ‘খোয়াবনামা’। ভুল চিকিৎসার পর তার ঐ পা কেটে ফেলতে হয়েছিল। তবে তার আগেই তিনি উপন্যাসটি শেষ করেছিলেন। পা কেটে ফেলার পর একবার তার এক ছাত্র তার ছবি তুলতে চাইলে তিনি তখনও রসিকতা করে বলছিলেন : “অ্যাই ঠিকভাবে তোলো যেন দুটো পা-ই ওঠে, নয়তো মানুষ তো আর বুঝবে না যে আমার পা টা আগেও ছিল”।

যাহোক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর দুটি উপন্যাসেই আপনাকে উপন্যাসের চরিত্রের মত করে ভাবতে শেখাবে। সুতরাং পড়ে দেখতে পারেন উপন্যাস দুটি।

খোয়াবনামা কিনে পড়তে পাড়তে পারেন

প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স

গায়ের মূল্য : ৪০০ টাকা

রকমারি থেকে অর্ডার করতে পারেন : ৩৪০ টাকায় রকমারি থেকে খোয়াবনামা

সবচেয়ে ভালো হয় নিলক্ষেত বা পল্টন থেকে পুরাতন বই কিনলে : ৭০ থেকে ১৫০ টাকায় (তবে নিজ দায়িত্বে কিনবেন)

এখান থেকে ফ্রি পিডিএফ ডাউনলোড করতে নিতে পারেন (সাইজ : ১২.৮ মেগাবাইট)

খোয়াবনামা (পিডিএফ ডাউনলোড)

উপন্যাসটি পড়া শেষ হলে

আমার সৌভাগ্য হয়নি পোড়াদহ বা গোলাবাড়ি গিয়ে দেখে আসবার। তবে সামনে সময় সুযোগ হলে যাব। আপনারাও যেতে পারেন। আগেই বলেছি, পোড়াদহের মেলা এখনো হয়। আমার মত যাদের এখনো যাবার সৌভাগ্য হয়নি তারা পত্রিকার প্রকাশিত খবর পড়ে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে পারেন।

পোড়াদহ মেলা

এবার আমার নিজের কথা

খোয়াবনামা উপন্যাসটা পড়ে ভালো লেগেছে। তাই একটা দৃশ্য এঁকে ফেলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দৃশ্যটা আদৌ ঠিকমত হয়েছে কিনা তা তো জানিনা। কেউ যদি কাৎলাহার বিল দেখে থাকেন তো তার কাছে আমার লেখার মূল্যায়ন ও ভুল ধরিয়ে দেয়াটা সহজ। আর বগুড়ার কেউ যদি থাকেন তো তিনি আরো একটু সাহায্য করতে পারবেন আশা করি। আঞ্চলিকতার কারণেই হয়ত উপন্যাসের কিছু শব্দের অর্থ আমি ধরতে পারছি না। যেমন, পান্টি, বকশা, বেন্ন্যা, জমির পাকি, খাটাল, কেশুরের বিচি, মোকাম ইত্যাদি। সাহায্য পাব আশা করি।

যারা নতুন পড়বেন তারা জানাবেন আর কি যোগ করা যেত। আমার বোন উপন্যাসটা পড়তে চায়। ওকে বলেছি আর ক’টা দিন পড়ে পড়তে। সামু থেকে মন্তব্য নিয়ে লেখাটা আরো ভালো করে বোনকে পড়াতে চাই। সাহায্য করবেন আশা করি। ধন্যবাদ।

![]() ৩০ শে এপ্রিল, ২০১৫ রাত ২:৪৬

৩০ শে এপ্রিল, ২০১৫ রাত ২:৪৬

সহজপাঁচালি বলেছেন: ধন্যবাদ

২| ![]() ৩০ শে এপ্রিল, ২০১৫ ভোর ৪:২২

৩০ শে এপ্রিল, ২০১৫ ভোর ৪:২২

অন্যসময় ঢাবি বলেছেন: a mere thank u isn't worthwhile of such hearty work. learned so many things and downloaded the pdf.

![]() ০১ লা মে, ২০১৫ রাত ১:১২

০১ লা মে, ২০১৫ রাত ১:১২

সহজপাঁচালি বলেছেন: ধন্যবাদ

৩| ![]() ৩০ শে এপ্রিল, ২০১৫ সকাল ৭:২৭

৩০ শে এপ্রিল, ২০১৫ সকাল ৭:২৭

মিতক্ষরা বলেছেন: রিভিউ ভাল হয়েছে।

৪| ![]() ৩০ শে এপ্রিল, ২০১৫ সকাল ৯:৪৯

৩০ শে এপ্রিল, ২০১৫ সকাল ৯:৪৯

আরণ্যক রাখাল বলেছেন: সংগ্রহে আছে। পড়া হয়নি। চিলেকোঠার সেপাই পড়েছি। আপনার লেখ ভাল লেগেছে

![]() ০১ লা মে, ২০১৫ রাত ১:১৮

০১ লা মে, ২০১৫ রাত ১:১৮

সহজপাঁচালি বলেছেন: হুম! হাড্ডি খিজিরের কথা মনে আছে আমার। যখন চিলেকোঠার সেপাই পড়ছিলাম তখন আমি পুরাতন ঢাকায় ভাড়া থাকি। তো মাঝপথে কোন কাজে যখন বাইরে বেরোতাম মনে হত আরে এ-ইতো হাড্ডি খিজির আর ওইটাই কি রিক্সার গেরেজটা।

খোয়াবনামার স্বাদটা একদম ভিন্ন। তবে, কাহিনীর ভেতর দিয়ে ইতিহাস ঘুরে আসার স্বাদ দুটো উপন্যাসের ভেতরেই আছে। বাংলা সাহিত্যের আর কটা উপন্যাসে এমন আছে আমার জানা নেই।

ধন্যবাদ আপনাকে।

৫| ![]() ৩০ শে এপ্রিল, ২০১৫ দুপুর ১২:৫০

৩০ শে এপ্রিল, ২০১৫ দুপুর ১২:৫০

টি এম মাজাহর বলেছেন: রিভিউটা খুব ভালো লাগলো। অন্যান্য বই নিয়েও চালিয়ে যাওয়া যায় কিনা ভাববেন।

![]() ০১ লা মে, ২০১৫ রাত ১:২০

০১ লা মে, ২০১৫ রাত ১:২০

সহজপাঁচালি বলেছেন: রিভিউ লিখবার কোন ইচ্ছা ছিল না। অনেকটা নিজের প্রয়োজনে লিখছিলাম। অন্যান্য বই নিয়ে লিখবো আশা করি।

আপনাকে ধন্যবাদ।

৬| ![]() ২১ শে জানুয়ারি, ২০১৬ সকাল ১১:৪৩

২১ শে জানুয়ারি, ২০১৬ সকাল ১১:৪৩

অভি নন্দলাল বলেছেন: আহ ভাই! বইটা গতকালই শেষ করলাম, আপনার রিভিউটা আগে পড়ে তারপর পড়তে শুরু করলে ভাল লাগত । রিভিউ সুন্দর হইছে । বেশ ঘাঁটাঘাটি করে লিখছেন মনে হয় ।কষ্ট সার্থক হইছে আপনার।

সিথান -ঘুমানোর সময় চৌকির যেদিকে মাথা দেওয়া হয় সেদিকটাকে সিথান বলে ।

'সিথানে পড়িয়া থাকে কার্পাসের বালিশ'

জাহেল শব্দের অর্থ মনে হয় অত্যাচারী ।

৭| ![]() ২৬ শে অক্টোবর, ২০১৬ রাত ১২:৪৮

২৬ শে অক্টোবর, ২০১৬ রাত ১২:৪৮

ফরেস্টার বলেছেন: দারুণ বই। আপনার রিভিউটি আগে পড়লে ভালো হত, তাহলে আরো ভাল করে বইটি শেষ করতাম। তবে বইয়ের প্রথম অংশ সত্যিই দুর্বোধ্য।

পান্টিঃ একপ্রকার কাস্তে

মোকামঃ বড় আড়ত

©somewhere in net ltd.

১| ৩০ শে এপ্রিল, ২০১৫ রাত ২:৪২

৩০ শে এপ্রিল, ২০১৫ রাত ২:৪২

চাঁদগাজী বলেছেন:

ভালো