| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

শেখ মিজান

শেখ মিজান

একটাই ফিল্টার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ফিল্টার এটা, দেশের উন্নয়নে মানবিকতার ও মুক্ত চিন্তার আদর্শের সৈনিক।

বামপন্থী রাজনীতি:

বামপন্থী রাজনীতি (ইংরেজি: Left-wing politics) হচ্ছে সেই রাজনৈতিক অবস্থান বা কর্মকাণ্ড যা সামাজিক অসাম্য ও সামাজিক ক্রমাধিকারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামাজিক সাম্যকে গ্রহণ বা সমর্থন করে।[১][২][৩][৪] এই রাজনীতি বিশেষভাবে জড়িত থাকে সমাজে যারা অন্যের তুলনায় কম পায় বা সুযোগহীন থাকে তাদের ব্যাপারে এবং পূর্বধারনা করে যে অসাম্যের অবিচার কমানো বা বিলুপ্ত করা উচিত

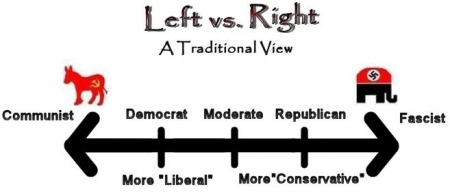

বামপন্থী বনাম ডানপন্থী রাজনীতির চিত্র

বামপন্থী ব্যুৎপত্তি ও ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় 'Left' শব্দটির উৎপত্তি হয়। তখন পার্লামেন্টের ডানদিকে বসতেন শাসকদল এবং সভাপতির বাঁ পাশের আসনগুলোয় বসতেন বিরোধীদল। বাঁ দিকে বসার জন্য তাদের বলা হতো বামপন্থী বা Leftist.[৫] সমাজতন্ত্রী ও প্রগতিশীলদেরই এখন সাধারণভাবে বামপন্থী বলা হয়। পরবর্তীকালে ফ্রান্সের অনুকরণে অন্যান্য দেশের আইনসভায়ও বিরোধী দলের সদস্যদের বামদিকে বসার রীতি চালু হয়

left-to-right-political-spectrum

একটি বিশ্লেষণ: মার্কসপন্থী বা কমিউনিস্টদের কেন বামপন্থী বলা হয়?

আধুনিক দর্শন জার্মান দার্শনিক হেগেলের (জর্জ উইলিয়াম ফ্রেডরিখ হেগেল ) দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে আধুনিক দর্শনের আলোচনার শুরুতে জেনে নিতে হয় এটা কি হেগেল পুর্ববর্তী দর্শন নাকি হেগেল পরবর্তী দর্শন।

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Aug 27, 1770 to Nov 14, 1831) German

হেগেল সমসাময়িক/পরবর্তী অন্যান্য দার্শনিকের মত কার্ল মার্কস ও ছিলেন সম্পুর্ণ হেগেল দ্বারা প্রভাবিত। আবার হেগেল সমসাময়িক দার্শনিক হার্বার্ট এবং শোপেনহাওয়ার এর আলোচনাতে হেগেলের দর্শনের তীব্র বিরুদ্ধমতও পরিলক্ষিত হয়।

হেগেলের দর্শনকে বলা হয় দ্বান্দিক ভাববাদ। দর্শন আলোচনার পদ্ধতি হিসেবে হেগেল দ্বান্দিক পদ্ধতি গ্রহন করেন। যা হেগেলের দর্শনের বাম হাত বলে পরিচিত হয়। এবং হেগেলের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ভাববাদ পরিচিত হয় হেগেলের ডান হাতহিসেবে।

হেগেলের মৃত্যুর পর হেগেলের সমর্থকগণ ডানপন্থী ও বামপন্থী এই দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। হেগেলের ভাববাদী আলোচনায় ঈশ্বর অমরত্ব এসব ব্যাপারে কোন স্পষ্ট মত না থাকার কারণে এসব নিয়ে বিতর্ক জোড়ালো হতে থাকে। একদিকে ডানপন্থী হেগেলীয়রা হেগেলের ভাববাদের আলোকে ঈশ্বর অমরত্ব এসবের আরো গ্রহযোগ্য ব্যাক্ষা দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। আবার অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত তরুণ হেগেলীয় সমর্থকগণ হেগেলের দ্বান্দিক পদ্ধতিকে (যাকে হেগেলের বাম হাত বলা হয়) মেনে নিলেও তারা সে পদ্ধতির ব্যাক্ষা করতে থাকেন সে সময়ের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে। তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে হেগেলের দর্শনকে সঙ্গতিপুর্ণ করে তোলা। এজন্যই তারা হেগেলের-দর্শনের রক্ষণশীল দিকটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং দ্বান্দিক দিকটি তাদের কর্ম ও প্রেরণার উৎস হিসেবে গ্রহন করেন। কিন্তু সে সময়ের ডানপন্থী রক্ষণশীল বুর্জোয়া শ্রেণী বামপন্থী হেগেলীয়দের এই কর্মযজ্ঞ মেনে নিতে পারেনি। যার ফলে অপেক্ষাকৃত তরুণ সমাজের সমন্বয়ে গঠিত বামপন্থী হেগেলীয়দের সাথে ডানপন্থী রক্ষণশীল হেগেলীয়দের বিরোধ বাড়তে থাকে। আর এই বিরোধের জের ধরে হেগেলীয়দের একটি অংশ রক্ষণশীল বুর্জোয়া শ্রেণী ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত তরুণ বামপন্থী হেগেলীয়দের পক্ষাবলম্বন করে। এই দল ছিল মনেপ্রাণে বাস্তবাদী। আর এই দলের একজন অগ্রনায়ক ছিলেন ফয়েরবাখ । যিনি হেগেলীয় ভাববাদের স্থলে যান্ত্রিক বস্তুবাদ মতের অবতারণা করেন। ফয়েরবাখের মতে, আমাদের চিন্তা বা কল্পনার কোন বস্তু নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। যেহেতু যা কিছু আমরা দেখিনা বা অনুভব করতে পারিনা তা নিয়ে চিন্তাও করতে পারিনা সেহেতু আমাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনাকেও এই দৃশ্যমান জগত দিয়েই ব্যাক্ষা করা উচিত।

Ludwig Feuerbach (1804-1872)

একই ধারাবাহিকতায় কার্ল মার্কস এসে ফয়েরবাখের যান্ত্রিক বস্তুবাদকে প্রায়োগিক দিকে গতিশীল করতে সচেষ্ট হোন। ভাববাদের মতানুসানে মানুষের আধ্যাত্নিক উন্নতিকে পরিত্যাগ করে মানুষের কর্মের উপর জোড়ারোপ করেন। হেগেল দ্বারা প্রভাবিত কার্ল মার্কস দ্বান্দিক পদ্ধতি গ্রহন করলেও হেগেলের মহান সত্ত্বা বা সুপ্রিম বিং এর যে তত্ত্ব হেহেল উপস্থাপন করেন কার্ল মার্কস সেটা অস্বীকার করেন।

দ্বান্দিক পদ্ধতির সাথে হেগেলীয় ভাববাদ বা ভাববাদের বিরোধীতাটা ঠিক কোথায় সেটার আংশিক ধারণা পেতে হলে দ্বান্দিক পদ্ধতির পটভূমি সম্পর্কে সামান্য আলোচনার প্রয়োজন।

Thesis, Antithesis, Synthesis (বাংলা অনুবাদ করতে পারছিনা) এই তিন পর্যায় নিয়ের দ্বান্দিক পদ্ধতি। এখানেThesis এর বিপরীত অবস্থাই হচ্ছে Antithesis আর এই দুয়ের সমন্বয় করাই হচ্ছে Synthesis। হেগেলের মতে এই চক্র যেখানে এক পরম স্বত্বার একটি মহান পরিকল্পনা সেখানে মার্কসের মতে, দ্বান্দিক পন্ধতির এই চক্রকে মেনে নিলেও সেখানে পরম স্বত্বার অস্তিত্ব বা পরম মনের মহা পরিকল্পনা বা গ্র্যান্ড ডিজাইন হিসেবে মেনে নেয়ার কোন কারণ নেই। আমরা সবাই সচল গতিশীল জড় বৈ ভিন্ন কিছু নই। তাই আমাদের সার্বিক পরিকল্পনায় আধ্যাত্নবাদ বা পরম স্বত্বার স্থান দেয়া অযৌক্তিক। ঠিক একই কারণে মার্কস হেগেলের মনের ব্যাক্ষাকেও প্রত্যাখ্যান করেন। হেগেলের মতে মন বা চিন্তা যেখানে এক পরম স্বত্বার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে কাজ করে সেখানে মার্কস বলেন, বস্তু ভিন্ন মনের আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। বস্তু দ্বারা তৈরী আমাদের দেখের জৈবিক প্রক্রিয়ায় আমাদের মন এবং চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চিন্তাকে বস্তু জগতের গতিপ্রকৃতি থাকে পৃথক করা যায়না। চিন্তার যৌক্তিক রূপ হচ্ছে Thesis, antithesis, synthesis এর তিন পর্বের গতি চক্রের দ্বান্দিক স্বভাবের প্রকাশ।

একই কারণে মার্কস ধর্মের ঈশ্বর এবং পরকাল তত্ত্বকে অস্বীকার করেন। আবার গতানুগতিক ধর্ম ব্যবস্থার প্রতিও মার্কসের ধারণা ছিল বিরূপ। মার্কসের খ্রিস্ট্র ধর্মের বিরুদ্ধে অবাঞ্চিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমর্থনের অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, ব্যাক্তিসম্পদের প্রাচুর্য সমাজে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করার প্রধান কারণ হলেও খ্রিস্ট ধর্ম শুধু এই প্রক্রিয়াকে সমর্থনই দিচ্ছেনা বরং চার্চ সমূহ নানা ভাবে এর পৃষ্ঠ পোষকতা করে যাচ্ছে। তাছাড়া ধর্মের প্রধান চালক হিসেবে ঈশ্বরের ধারণার পক্ষে যেসব যুক্তি পাওয়া যায় তাতে সমাজের সকল অন্যায় অবিচার দুঃখ হতাশার পেছনের ঈশ্বরের এক মহান পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা আসলে রক্ষণশীন বুর্জোয়া শ্রেণীর শুধু স্বার্থই রক্ষা করতে পারে। তাছাড়া অতীতের দেবদেবী বা ঈশ্বরের একটি অঞ্চল ভিত্তিক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। কুমারী মাতা মেরীর মধ্যে আসলে মধ্যযুগীয় নারীর আদর্শই প্রতিফলিত হয়। যুক্তির নিরিখে বিচার করলে এধরনের একটি সময়ের সাংস্কৃতিক আচরণ সার্বিক ভাবে গ্রহনযোগ্যতা পায়না।

তাহলে একটি আদর্শ সমাজের গঠন কাঠামো কি হতে পারে এর আলোচনায় মার্কস অর্থনীতি সমাজনীতি এসবের গঠন কাঠামো আলোচনার চেষ্টা করেন। এবং সে সময়ে মার্কসের ঘনিষ্ট সহযোগী হিসেবে আমরা পাই এঙ্গেলস কে। মার্কস মার্কস এঙ্গেলস এর তত্ত্বই লেনিন এর হাত ধরে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে যোগ হয়। আর এভাবেই হেগেলের দর্শনের বাম হাত বলে খ্যাত দ্বান্দিক পদ্ধতি মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের হাত করে বামপন্থী মতাদর্শের ভিত্তিমূল স্থাপন করেন।

বামপন্থী মতাদর্শ কতটা ঠিক বা কতটা বেঠিক সেটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলতে পারে। তবে একটি দার্শনিক মতবাদের এমন তুমুল জনপ্রিয়তা ও সাধারণের মধ্যে গ্রহনযোগ্যতা দর্শনের ইতিহাসে সত্যিই একটি ব্যাতিক্রমী এবং বিরল ঘটনা।

সবশেষে মার্কসীয় দর্শনকে এক কথায় যা বলা যায় তা হচ্ছে, মানুষ প্রকৃতির দাস নয়, মানুষ প্রকৃতির প্রভু। তাই প্রকৃতির কাছে আত্নসমর্পন নয় প্রকৃতি জয়ই হোক মানুষের লক্ষ্য।

___ শেখ মিজান ১০/০৫/২০১৬, ঢাকা।

![]() ৩০ শে অক্টোবর, ২০১৬ বিকাল ৪:৪৮

৩০ শে অক্টোবর, ২০১৬ বিকাল ৪:৪৮

শেখ মিজান বলেছেন: তা ঠিক, আমি সামান্য ধানা দেয়ার চেষ্টা করেছি বন্ধু, বিস্তারিত লিখার সুযোগ হয় নাই।

২| ![]() ৩০ শে অক্টোবর, ২০১৬ বিকাল ৪:৪৭

৩০ শে অক্টোবর, ২০১৬ বিকাল ৪:৪৭

শেখ মিজান বলেছেন: ছবি যখন কথা বলে, সত্যি তারা ত্যাগী নয়?

©somewhere in net ltd.

১| ২৬ শে অক্টোবর, ২০১৬ বিকাল ৩:৪৬

২৬ শে অক্টোবর, ২০১৬ বিকাল ৩:৪৬

চাঁদগাজী বলেছেন:

মোটামুটি ভালোই হয়েছে, মার্কসের বাম রাজনীতির মুল ব্যাখ্যা হচ্ছেন অর্থনীতির দিক থেকে, আপনি সেদিকে যাননি।