| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

বহুদিন যাবৎ ভাবতাম উর্দু এবং হিন্দি ভাষা প্রায় একই ভাষা, শুধু লিখণ-পদ্ধতিটাই ভিন্ন। তবে অনেকের কাছে শুনেছি এই দুটি ভাষাও মোটেও এক নয়, বরং দুটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ পার্থক্য রয়েছে। তবে এটা ঠিক যারা হিন্দি বুঝে তারা উর্দুও খুব সহজেই বুঝবে। দুটি ভিন্ন স্থানের কথ্য ভাষা যেমন এক হয় না, যেমনটা নোয়াখালি-সিলেট অঞ্চলে দেখি, তেমনি হিন্দি ও উর্দু ভাষার উচ্চারণগত দিক থেকে বেশ ভিন্নতা রয়েছে। যেমন মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক চলচ্চিত্র "গেরিলা" ছবিতে উর্দুর নামে আমাদের যা শোনানো হয়েছে, ওটা হিন্দি কথ্য ভাষা হলেও হতে পারে, উর্দু বলে মোটেও মনে হয়নি। এই পর্যায়ে একটু নেটে খুজে দেখলাম কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা। এখানেই পেলাম উর্দু আর হিন্দি ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্ব আর বিতর্কের ইতিহাস। পাশাপাশি দেখলাম ভারতের ভাষা বিষয়ে বিশাল ক্যাচালও আছে।

উর্দু ভাষার উৎপত্তি লাভের ইতিহাস

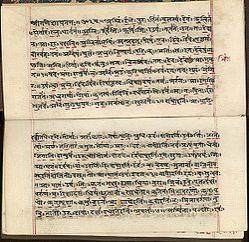

দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু আর উর্বরতার কারণে যুগ যুগ ধরেই বাইরের জগতের কাছে একটি আকর্ষণ ছিল। মুসলিম শাসন শুরুর আগে থেকেই ব্যবসায়ী এবং কখনো বা ধর্ম প্রচারের জন্য মধ্য এশিয়ার পারশ্য, তুর্কি, আফগান প্রভৃতি স্থান থেকে মানুষের আগমণ ঘটে এখানে। তাদের নিজস্ব ভাষা আর এই অঞ্চলের লোকমুখের ভাষার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে গড়ে উঠে একটা মিশ্র ভাষা। মূলতঃ দিল্লী ও এর আশেপাশের খাড়ি বোলি, ব্রজ ভাষা এবং অন্যান্য কথ্য ভাষার সাথে ফার্সি, আরবি ইত্যাদির মিশেই তৈরি হয় হিন্দুস্থানী কথ্য ভাষাটি। এই ভাষাটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তবে বহুল প্রচলিত একটি নাম হল "উর্দু"। বলা হয়ে থাকে উর্দু হল একটি তুর্কি শব্দ যার মানে হল সেনা-শিবির। অর্থাৎ উর্দু ভাষা হল সেনা-শিবিরের ভাষা। আর এই ভাষার লেখ্য রূপের সাথে দেশীয় লীপির কোন সম্পর্ক ছিল না, বরং ভাষাটি আরবি হরফেই লেখা হত।

কালক্রমে সেই সময়কার সাহিত্যের অন্যতম সম্মৃদ্ধ ভাষায় পরিণত এটি। বহু গজল রচিত হয় উর্দু ভাষায়। পরবর্তিতে ইংরেজ শাসনের সময় ১৮৩৭ সালে ফার্সির বদলে অফিস-আদালতে উর্দু ভাষার প্রচলন করা হয়। তবে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজরা কিছুটা নড়েচড়ে বসলে অনেক কিছুই পালটে যায়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের তিক্ততা প্রকাশ হতে শুরু করে। জাতিগত এ বিতর্ক ভাষা বিতর্কের রূপ নেয়।

হিন্দু ও মুসলমানদের ভিন্ন ভাষা!!

খুব শিঘ্রী উর্দু ভাষাকে মুসলমানদের ভাষা বলে গণ্য করা শুরু হয়। ভারতবর্ষ সবসময়-ই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ট ছিল। বহু হিন্দু ব্যক্তিবর্গ হিন্দি ভাষার ধারণা সামনে আনে্ন। আরবি হরফের বদলে গ্রহণ করা হয় দেবনগরী লীপি। খাটি আরবি ও ফার্সি শব্দ বাদ দিয়ে নেয়া হয় সব সংস্কৃত শব্দ। এভাবে উর্দু মুসলমা্নদের ভাষা আর হিন্দি হিন্দুদের ভাষা হিসেবে পরিচিতি পেতে শুরু করে।

অনেক হিন্দু ব্যক্তিবর্গ উর্দুর বদলে হিন্দি ভাষাকে অফিস-আদালতে চালু করার দাবী জানায়। হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ট ছিল, আবার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে মুসলমানরা বেশ পিছিয়ে পরে। ১৮৭১ সালে বঙ্গপ্রদেশে উর্দু বাতিল করে হিন্দি ভাষাকে নেয়া হয়। অন্যান্য প্রদেশেও একই রকম দাবী উঠে। উর্দু ভাষার উৎপত্তিস্থল হিসেবে চিহ্নিত উত্তর ভারতেও উর্দু উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়।

আলীগড় আন্দোলনের স্যার সৈয়দ আহমদ উর্দু ভাষা রক্ষায় উঠে পরে লাগেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম এই বিতর্ককে রাজনৈতিক পর্যায়ে নিয়ে যান। উর্দু ভাষার পক্ষে অনেক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধও প্রকাশ করেন। তিনি দাবী করেন যে হিন্দি ভাষা লেখ্য ভাষা হওয়ার যোগ্য নয়। এতে হিন্দুদের রোষানলে পরতে হয়। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্ট বাতিল করে দেবার হুমকিও দেয়া হয়। দুই ভাষার পক্ষে পাল্টা-পাল্টি সংগঠন দাড় করানো চলতে থাকে। আরো বেশি বেশি ফার্সি ও সংস্কৃত শব্দ যুক্ত করা চলতে থাকে। এদিকে মহাত্মা গান্ধি এক ভাষায় দুই রকম লিখন-পদ্ধতি চালুর পক্ষে মত দেন। কিন্তু তার প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

দেশবিভাগের পর ততকালীন পাকিস্তানে হিন্দি এক রকম বাতিল হয়ে যায়। তবে ভারতে এখনো বিপুল সংখ্যক উর্দুভাষী জনগোষ্ঠি রয়েছে। শুধু মুসলমান নয়, এর মধ্যে অনেক হিন্দুও রয়েছে। ভাষা বিতর্ক এখনো স্থিমিত হয়নি। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ইস্যুতে এটা সামনে চলে আসে।

এতসব বিতর্কের পর আমি আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে অবশ্যই অনেক উপরে স্থান দিব। কারণ বাংলা ভাষা এইসব কৃত্রিমতার স্বীকার হয়নি। একটা সময় ছিল যখন সচেতনভাবেই বাংলাকে আরবি হরফে লিখার চেষ্টা হয়েছিল, ধর্মীয় গোড়ামী এভাবেই মানুষকে অযৌক্তিক কাজের দিকে তাড়িত করে। তবে তখন কবি আব্দুল হাকিমের মত ব্যক্তিও ছিল। আর পাকিস্তানী আমলে তো উর্দু ভাষার আগ্রাসনের কবলে পরতে হয়েছিল। তখন কোন কোন ভাষাবিদ এমনকি রোমান হরফে বাংলা লিখার প্রস্তাবও রেখেছিল। হিন্দু-মুসলিম সাহিত্যের দোহাই দিয়ে অনেক বিদেশী শব্দ ডোকানো হয়েছে ভাষায়। আর এ কালের ইংরেজির আগ্রাসন তো আছেই। কিন্তু ভাষা থেমে থাকেনি, বরং দিন দিন আরো উন্নত হচ্ছে। অনেক অনেক নতুন নতুন শব্দ যুক্ত হচ্ছে ভাষায়। এক্ষেত্রে বাংলা ব্লগের অবদান-ই বেশি। প্রযুক্তির আশির্বাদে আমরা এখন অনলাইনে বাংলা লেখতে পারছি। তাই আসুন, এই ভাষার মাসে নিজের মাতৃভাষা নিয়ে আরেকবার গর্ববোধ করি।

![]() ০৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ৯:১৪

০৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ৯:১৪

বোধহীন স্বপ্ন বলেছেন: আসলে দুটো ভাষার ইতিহাস একই রকম, বলা চলে একই ভাষা। দিল্লীর খাড়ি বোলি ভাষা থেকেই এদের উৎপত্তি এবং "হিন্দুস্তানী" বা "ইন্দোস্তানী" হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে আরবি হরফের ব্যবহারে আর অনেক ফার্সি ও আরবি শব্দে উর্দু সাহিত্য লেখা হয়েছিল সেই মুসলিম শাসনের আমলেই। সেই সময়ের বিচারে এটাই স্বাভবিকভাবে হওয়ার কথা।

১৮ শতকের দিকে হিন্দি একটা পৃথক ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যেখানে আরবির বদলে ছিল প্রাচীন দেবনাগরী লীপি । এই ভাষায় বেশ কিছু বই অনুবাদ ও সাহিত্য রচনায়ও করা হয়। এভাবে হিন্দি ভাষার লেখ্য রূপটা প্রকাশ পায়।

২| ![]() ০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ১০:০৯

০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ১০:০৯

হ্যারিয়ার-৩ বলেছেন: ভালো লেখছেন

![]() ০৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ৯:১৬

০৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ৯:১৬

বোধহীন স্বপ্ন বলেছেন: ধন্যবাদ

৩| ![]() ০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ১০:৪৫

০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ১০:৪৫

মামুন রশিদ বলেছেন: উর্দু নিঃসন্দেহে একটি কৃত্রিম ভাষা । উৎপত্তিগত দিক দিয়ে হিন্দি আর উর্দু একই ভাষা । তবে মোঘল আমলে রাজকীয় অভিজাতদের চেষ্টায় উর্দু ভাষায় আরবী হরফের সূচনা হয় এবং অনেক আরবী ফারসী শব্দের আধিক্য দেখা যায় । রাজানুকুল্য পাওয়ায় এই ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা আর গান লেখা হয়েছে । উর্দু মুলত উত্তর ভারতের হিন্দি অধ্যুষিত অঞ্চলের অভিজাতদের ভাষা । আর হিন্দি লেখা হয় প্রাচীন দেবনাগরি হরফে ।

তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার, উর্দু পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হলেও এটা তাদের মাতৃভাষা নয় । পাকিরা মুলত পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচ আর পাঠান ভাষায় কথা বলে ।

চমৎকার পোস্ট ।

![]() ০৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ৯:২২

০৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ৯:২২

বোধহীন স্বপ্ন বলেছেন: ধন্যবাদ মামুন ভাই। পুরো পোস্টের একটা সামারি করে দিলেন।

আসলে উর্দু ভাষার ভিত্তিটা অনেকটাই ভঙ্গুর, আমাদের উপমহাদেশের সাথে ঠিক মিলে না। এটাকে এমনকি ইন্দো-আর্য ভাষার শাখা হিসেবেও গণ্য করা হয় না। পাকিরা অন্যসবার কাছে এই ভাষা চাপিয়ে দিতে পারলেও বাঙ্গালীদের পারেনি।

৪| ![]() ০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ১১:৫৮

০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ১১:৫৮

ঘুড্ডির পাইলট বলেছেন: উর্দু আর হিন্দি ভাষার রোষানল কিন্তু এখনও বাংলা ভাষাকে তাড়া করে বেড়ায় ![]()

![]() ০৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ৯:২৮

০৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ৯:২৮

বোধহীন স্বপ্ন বলেছেন: সে আর বলতে....

একটা সময় নাকি উর্দু গান বা কবিতা নাকি খুব পবিত্র কিছু ভাবা হত, আর বাংলাকে ঘৃণা করত লোকে। আর এখন হিন্দি "ভদ্র সুরের চটি গান" শুনে কিছু পোলাপান যেভাবে আমোদ করে, দেখলে করুণা হয়। আর হিন্দি সিরিয়ালের ব্যাপার তো আছেই।

তবে ভাষার তাতে খুব একটা ক্ষতি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

৫| ![]() ০৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ১১:৫৮

০৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ১১:৫৮

কান্ডারি অথর্ব বলেছেন:

স্যালুট অনেক ভাল একটা পোস্ট দিয়েছেন ভাই।

![]() ০৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সন্ধ্যা ৬:৪২

০৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সন্ধ্যা ৬:৪২

বোধহীন স্বপ্ন বলেছেন: অনেক অনেক ধন্যবাদ কান্ডারি ভাই। আপনাদের পোস্টগুলোই আমার অনুপ্রেরণা

৬| ![]() ১০ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ দুপুর ১২:৩২

১০ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ দুপুর ১২:৩২

আদনান শাহ্িরয়ার বলেছেন: দারুন । এমনিতেই ভালো পোষ্ট । পাকিদের আরেকটু খোঁচা দেওয়া যাবে দেখে আরও ভাল্লাগসে । ![]()

![]()

![]() ১০ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাত ৮:০৩

১০ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাত ৮:০৩

বোধহীন স্বপ্ন বলেছেন: ![]()

![]()

![]()

৭| ![]() ১০ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাত ৮:৩০

১০ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাত ৮:৩০

আজনবী বলেছেন: ভাল প্রচেষ্টা। আরো কিছু তথ্য পাবেন এখানে -

একুশ এবং দুই বাংলার মাতৃভাষা

![]() ১০ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাত ৯:৩৬

১০ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাত ৯:৩৬

বোধহীন স্বপ্ন বলেছেন: লিঙ্কের জন্য ধন্যবাদ, এর মাধ্যমে এই পোস্টটা আরো সমৃদ্ধ হল। সামুর এই পুরোনো লেখাগুলো খুব মিস করি।

৮| ![]() ১০ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাত ১০:২৬

১০ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাত ১০:২৬

ম্রিয়মাণ বলেছেন: এসব প্রসঙ্গে আমার বিশেষ জ্ঞান নেই, তবু একটু বলতে ইচ্ছে হচ্ছে।

উর্দু এবং হিন্দি দু'ভাষার জন্মই হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু দীর্ঘপথ পরিক্রমায় উর্দু ভাষা বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্যই ভাষা দু'টির জন্ম, সেহেতু ভাষা দুটি একটু সহজে আয়ত্ত করা যায়, অন্তত উপমহাদেশের মানুষের জন্য কথাটি সত্য।

ভারত তার জাতীয় ঐক্যের কথা চিন্তা করে হিন্দি ভাষার প্রসার ঘটিয়েছে। কিন্তু ভারতের অনেকই মানেন হিন্দি সে অর্থে কোন ভাষা নয়। হিন্দি ভাষায় কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেকারণে হিন্দিতে কথা বলতে বলতে ইংরেজীতে চলে যেতে হয়। এটা ফ্যাশন নয়, হিন্দির সীমাবদ্ধতা। কিন্তু বাংলা ভালোবাসেন এমন লোকেরা কিন্তু পুরো বাংলাতেই কথা বলতে পারেন।

ভারতের অনেক অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিরা হিন্দি ভাষার ওপর ক্ষ্যাপা। তারা সংসদে হিন্দিতে কথা না বলে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন।

বাংলা ভাষা আগে যে খুব ভালো অবস্থায় ছিল তা নয়। এটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল স্বাধীন সুলতানী আমলে। শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় এর সমৃদ্ধি ঘটেছিল। সে সময় আরবী-ফার্সী অনেক শব্দই বাংলায় স্থান করে নেয়।

বিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে।

পরে ইংরেজ আমলে নব্য শিক্ষিত একটি মহল জোর করে আরবী-ফার্সী শব্দ বিদায়ের প্রকল্পে হাত দেন এবং জোর করে অনেক সংস্কৃত শব্দ বাংলায় প্রবেশ করান। তাদের চোখে আরবী-ফার্সী ছিল আবর্জনা। (হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি- গোলাম মুরশিদ)

এক সময় বাংলায় আরবী-ফার্সী শব্দের অনেক প্রচলন থাকলেও পরে সেটা জোর করে কমানোর মাধ্যমে একটা কৃত্রিমতার শুরু হয়।

আরাকান (বর্তমান রাখাইন রাজ্য) এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরবী বর্ণমালা ব্যবহার করে বাংলা লেখার চল ছিল।

রোমান হরফে বাংলা লেখা হয়েছিল কারণ তখন ছাপাখানায় বাংলা হরফ ছিল না।

পরে বর্ণমালার বিষটি নিষ্পত্তি হওয়ার সত্ত্বেও নতুন করে আরবী বর্ণমালা চালুর কৃত্রিম উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল পাকিস্তান আমলে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাকমা ভাষা একসময় নিজস্ব লিপিতেই লেখা হত, এখন আর হয় না। (বাংলাপিডিয়া)

ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা রয়েছে, এ অসুবিধা দূর করতে বাহাসা ইন্দোনেশিয়া নামে একটি মিশ্র ভাষা চালু করা হয়েছে।

ইউরোপের অনেক ভাষাই রোমান লিপিতে লেখা হয়।

শুধু ধর্ম নিয়ে নয়, ভাষা নিয়েও বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

পৃথিবীর যেসব দেশ ইংরেজদের অধীনে ছিল সেসব দেশে এখন ইংরেজীর চল বেশি, একইভাবে স্প্যানিশ আর ফ্রেঞ্চ ভাষার চলও আছে বিভিন্ন দেশে। জাপানে ইংরেজীর চল কম, কারণ তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের কবলে পড়তে হয়নি। ওদের ভাষাটাও সমৃদ্ধ হয়েছে।

অনেক বড় বড় লোকের সন্তানেরাই ইংরেজী মাধ্যমে পড়ে। উচ্চশিক্ষা নিতে এসে ইংরেজীতে দূর্বলতার জন্য আপসোসই হচ্ছিল। ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২১ এবং ফেব্রুয়ারি দু'টোই ইংরেজী থেকে এসেছে। মজার বিষয় হচ্ছে ৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারির বাংলা তারিখ নাকি এখনকার সাথে মেলে না!

(বাংলা ক্যালেন্ডার সংশোধনের আগে)

জগদীশ চন্দ্রের মত প্রতিভাবানদের বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে আনা ঠিক হবে না।

সে সময় দূর্বল ইংরেজীজ্ঞানের (গড়ে) জন্য ভারতীয়দের তাচ্ছিল্যের শিকার হতে হত।

বিভিন্ন সময়ে যেসব নিবন্ধ আর বই পড়েছি তার আলোকে লিখলাম। সবগুলোর সূত্র দিতে পারলাম না। ভুলটুল থাকলে ঠিক করে দিয়েন।

![]() ১১ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাত ৯:৪৭

১১ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাত ৯:৪৭

বোধহীন স্বপ্ন বলেছেন: ভারত তার জাতীয় ঐক্যের কথা চিন্তা করে হিন্দি ভাষার প্রসার ঘটিয়েছে।

এই কথাটা আগেও একজনের কাছে শুনেছিলাম।

উর্দু ভাষা কিন্তু সেই সময়ের মুসলমান রাজাদের জন্যই সম্মৃদ্ধ হতে পেরেছিল। আর হিন্দি ভাষার সীমাবদ্ধতার কথাটাও পুরোপুরি ঠিক না। তবে অনেক শব্দই এখন তাদের বই-পুস্তক আর ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রগুলো ছাড়া একরকম অপ্রচলিত অবস্থায় আছে। ওই শব্দগুলোই এখন ইংরেজি শব্দ দিয়ে পার করে দিচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা রয়েছে, এ অসুবিধা দূর করতে বাহাসা ইন্দোনেশিয়া নামে একটি মিশ্র ভাষা চালু করা হয়েছে।

পাপুয়া নিউগিনিতেও নাকি এই ব্যবস্থা চালু আছে। দেশটা একেবারেই ছোট, অথচ ভাষার সংখ্যার দিক থেকে নাকি প্রথম। কি অদ্ভূত তাই না?

ইউরোপের অনেক ভাষাই রোমান লিপিতে লেখা হয়।

আমার কাছে ওগুলো একই ভাষার উপভাষার মত মনে হয় মাঝে মাঝে।

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২১ এবং ফেব্রুয়ারি দু'টোই ইংরেজী থেকে এসেছে। মজার বিষয় হচ্ছে ৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারির বাংলা তারিখ নাকি এখনকার সাথে মেলে না!

(বাংলা ক্যালেন্ডার সংশোধনের আগে)

২১শে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তাই আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত তারিখটা থাকাই সমীচিন বলে মনে হয়। বাংলা ক্যালেন্ডার সংশোধনের প্রয়োজন কেন পরেছিল জানি না, তবে এর সাথে নাকি রাজনীতির ব্যাপার ছিল বলে শুনেছি। কোলকাতার সাথে নাকি আমাদের পহেলা বৈশাখ একদিন আগে পরে পালন করা হয়। ভেবে দেখুন কি অবস্থা!!

অনেক কিছুই জানতে পারলাম। ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য।

©somewhere in net ltd.

১| ০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ১০:০৯

০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ১০:০৯

হেডস্যার বলেছেন:

পড়লাম, জানলাম।

হিন্দি আর অন্যান্য ভাষা মিলে তাহলে এই উর্দু ভাষার উৎপত্তি?

আচ্ছা, হিন্দি ভাষার উৎপত্তি কিভাবে বলবেন?