| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

Click This Link

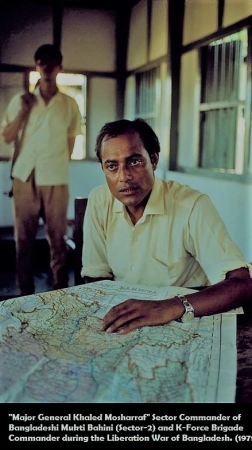

১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর, এদিন থেকে শুরু হয় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম) সহ, মুক্তিযোদ্ধা সেনা সদস্যদের হত্যার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া । সর্বশেষ ১৯৮১ সালের ৩০ মে, চট্রগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) নিহত হওয়ার পর মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুর (বীর উত্তম) সহ ১১ জন সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যার মাধ্যমে যা শেষ হয় । ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য ছিল- সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠা, ১৫ আগস্টের বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ডের বিচার, সংবিধানবহির্ভূত অবৈধ সরকারের অবসান এবং একজন নিরপেক্ষ সৈনিকের অধীনে ছয় মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত সরকারের কাছে হস্তান্তর করা । খালেদ মোশাররফকে অনেকে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ এর ব্যর্থ অভ্যুত্থানকারী মনে করেন ৷ তাদের মত, খালেদ মোশাররফ নিজে অভ্যুত্থান ঘটালেও সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি ৷ তত্কালীন চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ২ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন এবং পরবর্তীতে, কে (K) ফোর্সের কমান্ডার হিসেবে একটি ব্রিগেড পরিচালনা করেছিলেন ৷ অনেক সম্মুখ যুদ্ধে বীরোচিতভাবে অংশ নিয়ে সুনাম অর্জন করেন ৷ সেনাবাহিনীর একজন প্রথিতযশা অফিসার হিসেবেও তাঁর সুনাম ও জনপ্রিয়তার অন্ত ছিল না ৷ কিন্তু তিনি তাঁর এই সুনাম এবং জনপ্রিয়তা কাজে লাগাতে পারেননি ৷ একজন দক্ষ ও সাহসী সেনা অফিসার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিতান্তই অনভিজ্ঞ ৷ আবার অন্যদের মত হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা বা সেনাপ্রধান হওয়া খালেদ মোশাররফের উদ্দেশ্য ছিল না ৷ তিনি চেয়েছিলেন সেনাবাহিনীর শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে, চেইন অব কমান্ড ঠিক করতে ৷ ১৯৭৫ সালে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন কি না বা নিতে পারলে কী হতে পারতো তা ঠিক করে বলা যাবে না ৷ তবে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে কিন্তু তিনি সঠিক সিদ্ধান্তটিই নিয়েছিলেন ৷

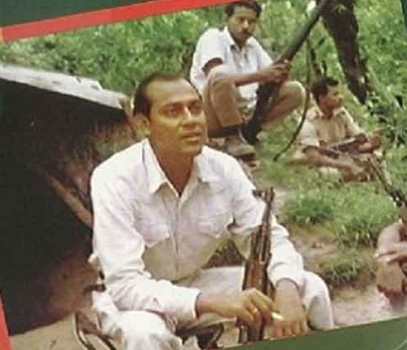

১৯৭১ সালের মার্চ মাস ৷ উত্তাল বাংলাদেশ ৷ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ হয়ে গেছে ৷ পরিষ্কার হয়ে গেছে, পাকিস্তান টিকবে না ৷ বছরের পর বছর ধরে বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর পাকিস্তানি সরকার যে শোষণ চালিয়েছে, তাতে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে ৷ সে সময়ই জন্ম নেয় কয়েকটি শ্লোগান, যেগুলো আগুন জ্বালিয়ে দিত বাঙালির মনে, "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর" ছিল সে রকমই একটি শ্লোগান ৷ ইয়াহিয়া সরকার গোলটেবিল বৈঠকের নামে করছিল সময়ক্ষেপণ ৷ ওদিকে পশ্চিম পকিস্তান থেকে নিয়ে আসছিল সেনাদের ৷ নিয়ে আসছিল অস্ত্রশস্ত্র ৷ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে অস্বস্তি ছিল তাঁদের ৷ তাই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি বাঙালি সেনাদের নিয়ে নানা ষড়যন্ত্রের জাল বুনে যাচ্ছিল ৷ গোপনে চূড়ান্ত হয়েছে বাঙালিদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা ৷ বাঙালি সৈন্যরা যেন জনগণের পাশে না দাঁড়াতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন কুট-কৌশল করে তারা ৷ পাকিস্তান সেনা বাহিনীর তত্কালীন মেজর খালেদ মোশাররফকে নিয়েও পাকিস্তান বাহিনী বিভিন্ন কুট-কৌশলের আশ্রয় নেয় ৷ কারণ তিনি ছিলেন বাঙালি ৷ সেইসময় খালেদ মোশাররফ ছিলেন ঢাকা সেনানিবাসে ৷ সেখান থেকে তাঁকে ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেড অফিস কুমিল্লাতে উপপ্রধান হিসেবে বদলি করা হয় ৷ তিনি ২২ মার্চ তাঁর পরিবারকে ঢাকায় ধানমন্ডিতে রেখে চলে যান ৷ ইউনিটে পৌঁছার সাথে সাথেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর সৈন্যরা বেশ উদ্বিগ্ন৷ পাঞ্জাবিদের কমান্ডো এবং গোলন্দাজ বাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্টের চারপাশে পরিখা (দুর্গের রক্ষার্থে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত খাত) খনন করে মেশিনগান লাগিয়ে অবস্থান নিয়েছে ৷ নির্দেশ পেলেই সবাইকে হত্যা করবে ৷ সেনানিবাস রক্ষার অজুহাতে এসব পরিকল্পনা নিয়েছে তাঁরা ৷ ফলে স্বাভাবিকভাবেই ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের মনে তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল ৷ তিনি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জানতে চাইলেন এখন তাঁদের কী কর্তব্য ? তিনি তাঁদের সতর্ক থাকতে বললেন ৷ ২৪ মার্চ সকালে খালেদ মোশাররফ উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার সময় লে. কর্নেল খিজির হায়াত খান তাঁকে ডেকে পাঠালেন ৷ অফিসের ভিতর ঢুকে দেখলেন, তিনি বেশ উদ্বিগ্ন ৷ তাঁকে জানালেন, সিলেটের শমসের নগরে নকশালপন্থিরা বেশ তত্পর হয়েছে এবং ভারত থেকে অনুপ্রবেশ ঘটছে ৷ এসব কারণে ৪র্থ বেঙ্গলের একটি কোম্পানী নিয়ে আজই খালেদ মোশাররফকে কুমিল্লা ছেড়ে যেতে হবে তাদের দমন করতে ৷ জবাবে তিনি বললেন একটা কোম্পানী যখন যাবে তখন কোনো জুনিয়র মেজরকে সেখানে পাঠানো যেতে পারে ৷ সাধারণত কোনো উপপ্রধান একটি কোম্পানী নিয়ে যায় না ৷ তাঁর কথায় তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আপনি এখন যান ৷ কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁকে ব্রিগেড কমান্ডারের কাছে নিয়ে যান ৷ ব্রিগেড কমান্ডার তাঁকে বললেন, এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাই তোমাকে নির্বাচিত করেছি ৷ আশা করি নিরাশ করবে না ৷ তিনি বুঝলেন তাঁকে যেতেই হবে ৷ শমসের নগরে যাওয়ার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছাত্র জনতা তাঁকে বাঁধা দেয় ৷ তাঁরা তাঁকে জানায় যে, পূর্ব বাংলায় পাক সেনারা গুলি চালিয়েছে ৷ তাঁরা ইচ্ছা করেই বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের কুমিল্লা থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে ৷ তিনি তাদের বুঝিয়ে শান্ত করে আবার রওনা দিলেন শমসের নগরের পথে ৷ ২৫ মার্চে শমসের নগরে পৌঁছার পর তিনি দেখলেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক ৷ স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করে আরও জানতে পারলেন সেখানে কোনো অঘটন ঘটেনি ৷ কোথাও নকশালপন্থিদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পেলেন না তিনি ৷ বুঝতে পারলেন তাঁকে কৌশল করে এখানে পাঠানো হয়েছে এবং যা কিছু তারা বলেছিল তার সবটাই মিথ্যা ৷ কারণ বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে গঠিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের দেশের নানা অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য৷ যাতে আক্রমণ করলে বাঙালি সেনারা ঐক্যবদ্ধভাবে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারে ৷ খালেদ মোশাররফ ওয়ারলেসের মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারে শাফায়াত জামিল এবং ক্যাপ্টেন হায়দারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন ৷ অনেক কষ্টে পরের দিন যোগাযোগ হয় তাঁদের ৷ তাঁরা জানান, ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে এবং ৪র্থ বেঙ্গলকে তা কার্যকর করতে বলা হয়েছে ৷ লোকজন সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে মিছিল করছে ৷ এ অবস্থায় কী করণীয় ? প্রায় ১শ মাইল দূরে অবস্থান করে তাঁর পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া কঠিন ছিল ৷ একদিকে সামরিক শৃঙ্খলা আর কর্তব্য বোধ আর অন্যদিকে বিবেকের দংশন তাঁকে পীড়িত করছিল ৷ এই উভয় সংকটে পড়ে তিনি চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেললেন ৷ মেজর শাফায়াত জামিলকে তিনি বললেন, আমাকে কিছুটা সময় দাও ৷ অবশেষে তাঁর বিবেক তাঁকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করল ৷ যদিও কোনো রাজনৈতিক নির্দেশ সেই মুহূর্তে ছিল না ৷ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল ৷ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "এবার ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল ৷ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" ৷ তিনি লে. মাহবুবকে বললেন, "এই মুহূর্তে আমি স্বাধীন বাংলার আনুগত্য স্বীকার করলাম ৷ স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দাও ৷ আর সব সৈনিকদের বলে দাও আজ থেকে আমরা আর কেউ পাকিস্তানের অনুগত নই ৷" লে. মাহবুব যেন এই নির্দেশের অপেক্ষাতেই ছিলেন ৷ তিনি দৌড়ে গিয়ে বাকি সৈনিকদের জানিয়ে দিলেন ৷ কিছুক্ষণ পরেই খালেদ মোশাররফ শুনতে পেলেন বাঙালি সৈনিকদের শ্লোগান "জয় বাংলা" ৷ খালেদ মোশাররফের নির্দেশেই মেজর শাফায়াত জামিল, লে. কবির আর লে. হারুন বিদ্রোহ ঘোষণা করে পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন ৷ পাক সেনারা আত্মসমর্পণ না করে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে ৭২ পাক সেনাকে হত্যা এবং তিন সামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করে ২৬ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে শত্রু মুক্ত করেন তাঁরা ৷ আর ২৭ মার্চ সিলেট থেকে ব্রাহ্মনবাড়িয়া এসে পৌঁছেন মেজর খালেদ মোশাররফ ৷ এখান থেকেই ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্ব দেন তিনি ৷ ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে হেড কোয়ার্টার করে তার আশেপাশে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলেন এবং এখান থেকেই ভৈরব, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী এবং ঢাকার আশেপাশের এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করেন ৷ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সফল প্রতিরোধ করতে করতে মধ্য এপ্রিলে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবিরাম বিমান আক্রমণের শিকার হন, ফলে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান নেন । পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি তাঁর বাহিনীর অফিস ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তেলিপাড়া চা বাগানে সরিয়ে নেন । তাঁর নেতৃত্বে সিলেট থেকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নোয়াখালী এবং ফেনীর বিরাট এলাকা শত্রু মুক্ত হয় ৷

খালেদ মোশাররফই প্রথম বাঙালি সেনা অফিসার যিনি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ৷ তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার এবং কে (K) ফোর্সের প্রধান ছিলেন ৷ যুদ্ধের সময় খালেদ মোশাররফ লেফটেনেন্ট কর্নেলের পদে উন্নীত হন । যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর উত্তম খেতাব দেন ৷ ৪ এপ্রিল ১৯৭১, সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমার সীমান্ত সংলগ্ন তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ডাকবাংলোয় কর্নেল এম এ জি ওসমানীর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । সেখানে সমগ্র বাংলাদেশকে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও যশোর এই চারটি অঞ্চলে ভাগ করা হয় । পরবর্তীতে অবশ্য এই চার অঞ্চল বিভক্তি থেকে সরে আসে নীতিনির্ধারকেরা । ১১ এপ্রিল শিলিগুড়ি বেতারকেন্দ্র থেকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সমগ্র দেশকে ৮টি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করে ৮ জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগের ঘোষণা দেন । অবশেষে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে তাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) এম এ রবকে বাংলাদেশ ফোর্সেস এর চিফ অব স্টাফ ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় । আর রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি হিসেবে কর্নেল এম এ জি ওসমানীকে মনোনীত করা হয় । সভায় সারা দেশকে সামরিকভাবে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ দেওয়া হয় । মূলত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর এটিই ছিল সেক্টর কমান্ডারদের প্রথম কনফারেন্স । ২ নম্বর সেক্টর ছিল নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম যুদ্ধবহুল । ২ নম্বর সেক্টরের আয়তন ছিল প্রায় ১৯, ৫২৬ বর্গ কিলোমিটার । সাব সেক্টরের সংখ্যা ছিল ৬টি- গঙ্গাসাগর, মন্দভাগ, সালদা নদী, মতিনগর, নির্ভয়পুর ও রাজনগর । সাব-সেক্টরগুলো জুলাই মাসে গঠন করা হলেও প্রয়োজনের তাগিদে নির্ভয়পুর সাব-সেক্টরটি গঠনের জন্য খালেদ মোশাররফ জুন মাসে নির্দেশ প্রদান করেন । বাংলাদেশের তিনটি প্রধান নদী পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা এই ২ নম্বর সেক্টর এলাকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে । ২ নম্বর সেক্টরের এলাকা ছিল বৃহত্তর ঢাকা (মূলত ঢাকা শহরসহ ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ), কুমিল্লা (আখাউড়া-আশুগঞ্জ রেললাইনের উত্তরাংশ বাদে), ফরিদপুরের পূর্বাঞ্চল ও নোয়াখালীর অংশবিশেষ (মুহুরী নদীর পূর্বাঞ্চল বাদে) নিয়ে গঠিত হয়েছিল । অর্থাৎ (বর্তমানের সাপেক্ষে) লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অংশবিশেষও ছিল এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত । ২ নম্বর সেক্টরের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকা, দক্ষিণ-পূর্বে ১ নম্বর সেক্টর, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তরে ৩ নম্বর সেক্টর, উত্তর-পশ্চিমে যমুনা নদী ও ৭ নম্বর সেক্টর, পশ্চিমে ৮ নম্বর সেক্টর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ৯ নম্বর সেক্টরের অবস্থান । সামান্য কিছু উঁচু অঞ্চল বাদে ২ নম্বর সেক্টর মোটামুটি পলিগঠিত এক সমতল ভূমি ছিল । ভারতের আগরতলা রাজ্যের মেলাঘর ছিল ২ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর । অন্যান্য সেক্টরের সাথে এই সেক্টরের কার্যপ্রণালীর কিছু বিশেষত্ব ছিল । যেমন- সেক্টর এলাকা, অফিসারের সংখ্যা, গেরিলা অ্যাকশন সব দিক থেকেই এই সেক্টর ছিল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ । এখানে ট্রেনিং সেন্টার ছিল ৷ ভারতীয়দের সহায়তা ছাড়াই গেরিলাযুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া হতো । খালেদ মোশাররফ, নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি কমান্ডো তথা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্ষিপ্রগতির একটি গেরিলা বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন । তিনি মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল্লাহ খান বাদলকে ঢাকায় ফিরে গিয়ে শিক্ষিত, নিবেদিতপ্রাণ ও দেশপ্রেমিক ছেলেদের নিয়ে বিশেষ গেরিলা দল গঠনের লক্ষ্যে তাঁদের সরাসরি রিক্রুট করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন । আর বাছাইকৃত গেরিলাদের বিশেষ ট্রেনিং-এর দায়িত্বে ছিলেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের বিশিষ্ট বাঙালি অফিসার মেজর এ টি এম হায়দার (বীর উত্তম) ৷ একাত্তরের গেরিলা যোদ্ধাদের অনেকেই ছিলেন ছাত্র, বুদ্ধিজীবী তথা মেধাবী তরুণ । ২ নম্বর সেক্টরে ছিল একাধিক ঢাকাকেন্দ্রিক দুর্ধর্ষ গেরিলা বাহিনী । এর অন্যতম ছিল ক্র্যাক প্লাটুন । আমাদের মুক্তি সংগ্রামের এক আবেগমাখা অবিচ্ছেদ্য অংশ এই ক্র্যাক প্লাটুন । এই দুর্ধর্ষ প্লাটুন খালেদ মোশাররফের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাজধানীকেন্দ্রিক তাঁদের গেরিলা কার্যক্রম চালাতো । এছাড়াও ছিল ঢাকা গেরিলা (দক্ষিণ), ঢাকা গেরিলা (উত্তর) ও মানিকগঞ্জের হালিম বাহিনী । তাঁরা মেলাঘর, নির্ভয়পুর, পশ্চিম দিনাজপুর ও দেরাদুন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অকুতোভয় হৃদয়ে ঢাকায় বড় বড় অপারেশন চালিয়েছেন ৷ খালেদ মোশাররফের ইচ্ছা ছিল যুক্তিবাদী প্রতিটি বাঙালি যেন যুদ্ধে অংশ নিতে পারে ৷ ২ নম্বর সেক্টর বাহিনী গঠিত হয়েছিল নিয়মিত বাহিনীর সাথে সাবেক ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ ও বেসামরিক জনগণকে সাথে নিয়ে । সেক্টর বাহিনীর দুটি অংশ ছিল । একটি ছিল প্রায় ৮ হাজার সদস্যের নিয়মিত বাহিনী আর অপরটি ছিল গণবাহিনী যা মোট বাহিনীর প্রায় ৮১ শতাংশ । গণবাহিনীতে প্রায় ৩৫ হাজার দেশপ্রেমিক সদস্য ছিল । এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য হাসপাতালটির নাম বাংলাদেশ হাসপাতাল । মে মাসে এটি আগরতলার সোনামুড়ায় স্থাপিত হয় । জুলাই মাসে নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সীমান্ত এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী আগরতলাস্থ দারোগা বাগিচায় স্থানান্তরিত হয় । আগস্ট মাসে এই হাসপাতাল আগরতলার সন্নিকটে শ্রী হাবুল ব্যানার্জির বাগানে (বিশ্রামগঞ্জ) স্থানান্তর ও সম্প্রসারিত করা হয় । এই হাসপাতালটি ছিল দু’শ শয্যার । ডা. জাফরউল্লা চৌধুরী, ডা. মবিন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়নরত বহু ছাত্র-ছাত্রী এই হাসপাতালের নির্ঘুম চোখে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন । এই ২ নম্বর সেক্টরের নেতৃত্ব্বে ছিলেন খালেদ মোশাররফ ৷ বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত মরণপণ লড়াই চালিয়ে গেছেন তিনি ৷ উল্লেখযোগ্য অনেকগুলো অপারেশনে খালেদ মোশাররফ নেতৃত্ব দেন ৷ মে মাসের শেষদিকে একটি অপারেশন চালিয়ে কসবার মন্দভাগ ও শালদানদী এলাকাকে শত্রুমুক্ত করে তাঁর কে (K) ফোর্স ৷ ২৬ মে রাত ৯টায় সুবেদার ভুঁইয়ার নেতৃত্বে বাঙালি সৈন্যরা রকেট লাঞ্চার নিয়ে শালদানদীর নদী এলাকায় শত্রু ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ে বাঙ্গালী সেনারা ৷ রকেট লাঞ্চার দিয়ে শত্রুদের ২টি বাংকার তাঁরা ধ্বংস করে দেয় ৷ এই আকস্মিক হামলায় ১০ পাক সৈন্য নিহত হয় ৷ ২৭ মে শত্রুসেনারা আরও সৈন্য এনে হামলা চালানোর চেষ্টা করলে মুক্তিবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে তারা পিছিয়ে যায় ৷ এই আক্রমণে প্রচুর শত্রুসেনা আহত ও নিহত হয় ৷ পাক সেনাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গাড়ি মুক্তিবাহিনীর হাতে চলে আসে ৷ শত্রুদের ঘায়েল করতে হলে প্রথমেই দরকার তাদের অবাধ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা অর্থাত্ তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া ৷ আর এই চিস্তা থেকেই খালেদ মোশাররফ পরিকল্পনা করেন সিঙ্গারবিল রেলওয়ে ব্রিজ ধ্বংস করার ৷ খালেদ মোশাররফ এর একটি চিঠি নিয়ে শাহাদাত চৌধুরী ও হাবিবুল আলম আসেন শরীফ ইমামের বাড়িতে । পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর চলাচল ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে খালেদ মোশাররফ তাঁর কাছে বাংলাদেশের সেতু ও কালভার্টের ব্যাপারে তথ্য চেয়ে পাঠান । শরীফ ইমাম ব্রিজের ঠিক কোন কোন স্থানে বিস্ফোরক বেঁধে ওড়ালে সেতু ভাঙবে অথচ কম ক্ষতি হবে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সহজে মেরামত করা যাবে, সেভাবে বিস্তারিত তথ্য দিতেন মুক্তিযোদ্ধাদের । মে মাসের শেষ দিকেই ক্যাপ্টেন আইনউদ্দীনের নেতৃত্বে একটি দল কসবার উত্তরে ইমামবাড়ির কাছে ১৫০ পাউন্ড এঙ্প্লোসিভ লাগিয়ে রেলওয়ে ব্রিজ ধ্বংস করে দেয় ৷ এর কিছুদিন পরেই লে. হারুন ১৪০ এঙ্প্লোসিভ লাগিয়ে সিঙ্গারবিল রেলওয়ে ব্রীজ উড়িয়ে দেয় ৷ পাকবাহিনী এ সেতুটি মেরামত করার জন্য সরঞ্জাম নিয়ে আসে স্টেশনে ৷ পাক বাহিনী সেতু মেরামত শুরু করলে সুবেদার শামসুল হক আর লে. হারুনের দুটি দল যৌথভাবে আক্রমণ চালায় ৷ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাক সেনারা সেখান থেকে জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে যায় ৷ আর সেই সঙ্গে সিলেট-চট্টগ্রাম রেলওয়ে লাইন পাক সেনাদের জন্যে চিরতরে হাতছাড়া হয়ে যায় ৷ খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সীমান্ত থেকে কুমিল্লা শহর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা বাঙালি মুক্তিসেনাদের দখলে চলে আসার পর তাঁদের মনোবল অনেক বেড়ে যায় ৷ এরকম একটি পরিস্থিতিতেই খবর আসে জুন মাসে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম ঢাকা আসছে সরেজমিনে বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখতে ৷ তারা গিয়ে রিপোর্ট দিলে পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দিবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ৷ আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যদি পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দেয় তাহলে পাকিস্তানের সমরাস্ত্র কেনার ও যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হবে ৷ পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমগুলো এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক মহলকে বুঝিয়েছিল, বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক ৷ সিদ্ধান্ত হয়, ওয়াল্ড ব্যাংক টিম যখন ঢাকায় আসবে যেভাবেই হোক আক্রমণ করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়, বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই পাকবাহিনীর আয়ত্ত্বে নেই ৷ এই পরিকল্পনা অনুসারেই ৪ঠা জুন, ১৬ জনের প্রথম একটি গেরিলা দল গোপনে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় ৷ অন্য কোনো অস্ত্র ছাড়াই এই দলটি চারটি করে হাতবোমা আর ২০ পাউন্ড করে বিস্ফোরক নিয়ে ৬ জুন গোপনে ঢাকাতে প্রবেশ করে । তাঁরা দুটি দলে ভাগ হয়ে তত্কালীন জিন্নাহ এভিন্যুর সামনে গ্রেনেড ছোঁড়ে ৷ ওই একই দিনে আরেকটি ছোট গেরিলা দল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে পাকিস্তানি অফিসারের বাড়ির ভিতরে দুপুরে গ্রেনেড ছোড়ে ৷ ৯ জুন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের টিমের সদস্যরা যখন ভেতরে মিটিং করছিল তখন বাইরে তাদের পার্কিং করা গাড়ি লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুড়ে গাড়িটি ধ্বংস করে দেয় ৷ এ ঘটনায় বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিরা খুব সহজেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি বুঝতে পারে ৷ সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের নির্দেশনা ছিলো হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিদেশী সাংবাদিক ও অতিথিরা থাকাকালীন ঢাকা শহরের পরিস্থিতি যে শান্ত নয় এবং এখানে যুদ্ধ চলছে তা বোঝানোর জন্য শহরের আশেপাশে কিছু গ্রেনেড ও গুলি ছুড়তে হবে, কিন্তু দু:সাহসী তরুণ গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় সরাসরি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড হামলা করেন এবং বেশ কয়েকজনকে হত্যা করে যা ছিলো অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ ও অচিন্তনীয় কাজ । সন্ধ্যায় বিবিসির খবর থেকে খালেদ মোশাররফ এই অপারেশনের কথা জানতে পেরে বলেন, "দিজ অল আর ক্র্যাক পিপল! বললাম, ঢাকার বাইরে বিস্ফোরণ ঘটাতে আর ওরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালেই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এসেছে ।" তিনিই প্রথম এই দলটিকে "ক্র্যাক" আখ্যা দেন, যা থেকে পরবর্তীতে এই প্লাটুনটি "ক্র্যাক প্লাটুন" নামে পরিচিত হয় । এই গেরিলা দলটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাঁচ হতে ছয় জনের এক একটি গ্রুপ তৈরী করে "হিট এন্ড রান" পদ্ধতিতে ঢাকা শহরে ৮২টি অপারেশন পরিচালনা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার করে । এই গেরিলা দলটির অন্যতম কয়েকজন হলেন: শহীদ বদিউল আলম বদি (বীর বিক্রম), শহীদ আবু বকর (বীর বিক্রম), শহীদ আবদুল হালিম চৌধুরী জুয়েল (বীর বিক্রম), শহীদ শফি ইমাম রুমী, কাজী কামালউদ্দিন (বীর বিক্রম), কামরুল হক স্বপন (বীর বিক্রম), আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিন (বীর প্রতীক), হাবিবুল আলম (বীর প্রতীক), শহীদ মাগফার আহমেদ চৌধুরী আজাদ, রাইসুল ইসলাম আসাদ, আজম খান -সহ আরও অসংখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধা । আরবান গেরিলা যুদ্ধের জন্য বিশেষায়িত ভাবে দলটি তৈরি করা হয়েছিল । ক্র্যাক প্লাটুন, তৎকালীন সময় একটি কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল । জুন মাসের মাঝামাঝি সময়েই পাকবাহিনী আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছ থেকে কৈখোলা এলাকার দখল নিয়ে নেয় ৷ কিন্তু ঘন্টাখানেকের মধ্যেই মেজর সালেক চৌধুরী পাল্টা হামলা চালায় ৷ ঘন্টা দুয়েকের যুদ্ধে বাঙালি সৈনিকদের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাক সেনারা সেখান থেকে পালিয়ে যায় ৷ এ যুদ্ধে পাক সেনাদের একজন জেসিওসহ ৩১ জন সিপাহী আহত হয় ৷ অন্যদিকে ২১ জুন সকালে বাঙালি সৈন্যরা একটি আর আর রাইফেল নিয়ে কুমিল্লা শহরের কাছে বিমানবন্দরে এবং শহরের উপকন্ঠে এলোপাথাড়ি গোলাগুলি শুরু করলে পাক সেনারা প্রচন্ড ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় ৷ এতে জনসাধারণের মনে সাহস ফিরে আসে ৷ খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এসব আক্রমণের ফলে পাকিস্তানিদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তাদের শাসনব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় ৷ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বের কারণে, ২ নম্বর সেক্টরের ৮২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সামরিক উপাধি প্রদান করা হয় । এই সেক্টরে ছিলেন একজন বীরশ্রেষ্ঠ (সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা), ৬ জন বীর উত্তম, ১৯ জন বীর বিক্রম এবং ৫৬ জন বীর প্রতীক । এদের মধ্যে একমাত্র বিদেশি উইলিয়াম আব্রাহাম সাইমন ওডারল্যান্ড, বীর প্রতীক উপাধিটি অর্জন করেছিলেন । টঙ্গীর বাটা জুতার কারখানায় নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই যোদ্ধা গোপনে পাকিস্তানী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতেন আর সেগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক অফিসারদের কাছে প্রেরণ করতেন । খালেদ মোশাররফের মতো অনেক বীর সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কারণেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হয়েছিল ৷

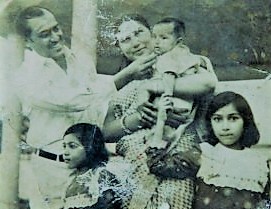

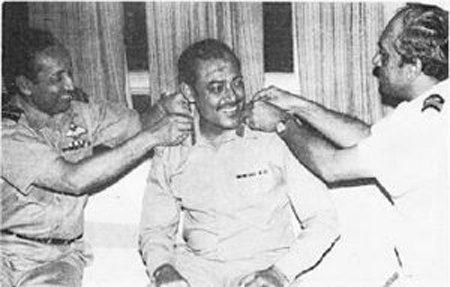

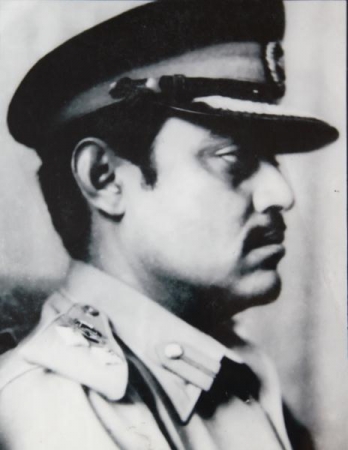

খালেদ মোশাররফের গ্রামের বাড়ি জামালপুর জেলার ইসলামপুরের মোশাররফগঞ্জে ৷ জন্ম ১৯৩৭ সালের ১ নভেম্বর ৷ বাবা মোশাররফ হোসেন ছিলেন একজন পাট ব্যবসায়ী ৷ মায়ের নাম জমিলা আখতার ৷ মোশাররফ হোসেন ইসলামপুরের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন ৷ তাঁর নাম অনুসারেই গ্রামটির নাম মোশাররফগঞ্জ ৷ খালেদ মোশাররফরা পাঁচ ভাই, পাঁচ বোন ৷ ছোটবেলায় তিন ভাই মারা যায় ৷ খালেদ মোশাররফ ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন ৷ তাঁর শৈশব কাটে মোশাররফগঞ্জে আর চট্টগ্রামে ৷ পড়াশোনা শুরু করেন ইসলামপুর হাই স্কুলে ৷ ময়মনসিংহ জেলা স্কুলেও দুবছর পড়েছেন ৷ তারপর চলে যান মামার বাসায় ৷ মামা থাকতেন কক্সবাজার ৷ সেখান থেকেই ১৯৫৩ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন ৷ এরপর ভর্তি হন ঢাকা কলেজে ৷ ছাত্র অবস্থাতেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ৷ ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তিনি ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে নির্বাচন করে সমাজকল্যাণ এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক নির্বাচিত হন ৷ এছাড়াও ১৯৫৪ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনেও জড়িত ছিলেন ৷ ১৯৫৫ সালে খালেদ মোশাররফ সেনাবহিনীতে ভর্তি হন এবং ১৯৫৭ তে তিনি কমিশন পান ৷ ১৯৬৫ সালে খালেদ মোশাররফ বিয়ে করেন সালমা খালেদকে ৷ সালমা খালেদ তখন ইডেন কলেজের ছাত্রী ৷ আর খালেদ মোশাররফের পোস্টিং ছিল পাকিস্তানের মিলিটারি একাডেমিতে ৷ মাহাজেবীন খালেদ, আমমেরীন খালেদ, আর আয়রীন খালেদ-এ তিন সন্তানের জনক ছিলেন খালেদ মোশাররফ ৷ মানুষ হিসেবে খালেদ মোশাররফ একটু একরোখা ধরনের হলেও স্বামী হিসেবে খালেদ মোশাররফ ছিলেন চমত্কার বন্ধুত্বপূর্ণ ৷ আর পছন্দ করতেন ঘুরে বেড়াতে ৷ সেনাজীবনের ব্যস্ত সময়েও পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে ভুল হতো না তাঁর ৷ প্রচন্ড বন্ধুপ্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি ৷ খেতে এবং খাওয়াতে পছন্দ করতেন ৷ কারণে-অকারণে বন্ধুদের দাওয়াত করে খাওয়ানো ছিল খালেদ মোশাররফের নিত্য অভ্যাস ৷ খালেদ মোশাররফের দাম্পত্য জীবন ছিল মাত্র ১০ বছরের ৷ ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানের মুখে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম এই বীরসেনানী সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের হাতে নিহত হন ৷ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত ও সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত কিছু অফিসারের নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যা করা হয় দেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের অনেক সদস্যকে । এই হত্যাকাণ্ডের পর দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে যেমন পরিবর্তন আসে, তেমনি ভেঙে যায় সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড । নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেওয়া মেজর এবং ক্যাপ্টেন পদবীর অপেক্ষাকৃত অধস্তন অফিসাররা ভোগ করতে থাকেন বিপুল ক্ষমতা । তারা বঙ্গভবন থেকে সেনাবাহিনীর অনেককিছুই নিয়ন্ত্রণ করছিলেন । ১৫ ই অগাস্ট হত্যাকাণ্ডের দিন দশেক পর সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহকে । নতুন সেনাপ্রধান করা হয় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে । পূর্বের সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেওয়া ফারুক-রশিদ-ডালিম-নূরসহ অন্যান্য জুনিয়র অফিসারদের এবং তাদের অনুগত ইউনিটসমূহের (ট্যাংক ইউনিট বেঙ্গল ল্যান্সারস এবং টু ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট) বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন । একইভাবে জেনারেল জিয়াউর রহমান ও সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি । জুনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেননি । এমন অবস্থায় সেনাবাহিনী থেকে এই জুনিয়র অফিসারদের মোকাবেলা করার উদ্যোগ প্রথমবারের মতো গ্রহণ করা হয় ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের আড়াই মাস পর, নভেম্বরের শুরুতে । সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫, খালেদ মোশাররফ নেতৃত্ব দিয়ে দ্বিতীয় অভ্যুত্থান ঘটান ৷ খালেদ মোশাররফ তাঁর অভ্যুত্থান চলাকালীন সময়ে কোনো রক্তপাত ঘটাননি । অথচ ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, পাল্টা অভ্যুত্থানে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে অবস্থানরত ১০ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটে থাকা অবস্থায় সকালের দিকে সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের হাতে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম) এবং তাঁর দুই সঙ্গী, বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল নাজমুল হুদা (বীর বিক্রম) এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ টি এম হায়দার (বীর উত্তম) নিহত হন । বলা হয় বিদ্রোহী সিপাহীরা তাকে হত্যা করেছিল । আবারও এও বলা হয়, তার পরিচিত সেনা কর্মকতারাই তাকে হত্যা করেছিল ।

নভেম্বরের ৩ তারিখের প্রথম কয়েকটি প্রহরে বাংলাদেশের ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেয়ার মতো দুটি ঘটনা ঘটে, একটি অভ্যুত্থান এবং ঢাকা কারাগারে একটি হত্যাকাণ্ড । বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের উৎখাত করার জন্য সরাসরি একটি সামরিক পদক্ষেপ প্রথম নেওয়া হয় ১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বর দিবাগত রাতে, সেনা এবং বিমান বাহিনীর মূলত মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা এই অভিযানে খালেদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিলের পক্ষে থাকেন । ৩ নভেম্বর সেনাবাহিনীর সিজিএস (চিফ অব জেনারেল স্টাফ) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম) এবং ঢাকা সেনানিবাসের ৪৬ ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিলের (বীর বিক্রম) নেতৃত্বে ঢাকাস্থ পদাতিক রেজিমেন্টগুলোর মাধ্যমে এবং বিমানবাহিনীর একটি অংশের সক্রিয় সমর্থনে বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে অবস্থানরত ফারুক-রশিদ-ডালিম-নূর চক্রের বিরুদ্ধে সামরিক অবস্থান গ্রহণ করা হয় । ৩ নভেম্বর ভোরে, খালেদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিলের পক্ষ নিয়ে ঢাকার আকাশে এবং বঙ্গভবনের ওপর উড়তে থাকে ট্যাংকবিধ্বংসী রকেট-সজ্জিত মিগ-২১ জঙ্গী বিমান ও এম আই ৮ হেলিকপ্টার । পদাতিক বাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন স্থানে রোডব্লক স্থাপন করা হয় ট্যাংকের হামলা প্রতিহত করার জন্য । ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বঙ্গভবন ঘেরাও করার জন্য যায় একটি ইনফ্রেন্টি ইউনিট, রেডিও স্টেশন দখল করে নেয় আরেকটি সেনাদল । "বঙ্গভবন ঘিরে তখন এত বেশি সেনা সমাবেশ হয়েছিল যে ভেতরে থাকা মেজর ডালিম এবং মেজর নুরসহ সেনা কর্মকর্তারা আর পাল্টা কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি । আর এরই মধ্যে আকাশে যুদ্ধবিমানও উড়তে দেখা যায়" -- ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন । এই অভ্যুত্থানের শুরুতেই সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি করা হয় । বঙ্গভবনে অবস্থানরত জুনিয়র অফিসাররা পরাজয় মেনে নেয়, তাদের অনুগত ট্যাংক ও আর্টিলারির ইউনিট দুটি বিমানবাহিনী আর পদাতিক বাহিনীর অবস্থানের সামনে নিষ্ক্রিয় থাকে । বিমানবাহিনীর মহড়ায় ভীত হয়েই মূলত বঙ্গভবনে মোশতাকের সঙ্গে অবস্থানরত ফারুক-রশিদ চক্র পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয় । খালেদ মোশাররফের সামরিক শক্তিকে পরাজিত করতে পারবে না বুঝেই খুনি মেজররা দেশত্যাগের জন্য দেনদরবার শুরু করে । মোশতাকও তার অনুসারীদের দেশত্যাগের সুযোগ দেওয়ার জন্য খালেদ মোশাররফকে অনুরোধ করেন । এই অবস্থায় খালেদ মোশাররফ খুনি মেজরদের বিরুদ্ধে সামরিক হামলা চালিয়ে তাদের পরাজিত করার চেষ্টা করতে পারতেন । সে ক্ষেত্রে জঙ্গি বিমান ব্যবহার করতে হত । তাহলে একদিকে বিমান হামলা অন্যদিকে ফারুক-রশিদের অধীনে থাকা ৩০ টি ট্যাংক আর ১৮ টি কামানের গোলাবর্ষণে একটি ধ্বংসযজ্ঞ তৈরি হত । শাফায়াত জামিল লিখেছেন, “সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ, রক্তক্ষয় ও বেসামরিক নাগরিকের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের দেশত্যাগের সেফ প্যাসেজ দিতে রাজি হলাম আমরা । সে সময় এটা আমাদের মনে ছিল যে, বিদেশে চলে গেলেও প্রয়োজনে পরে ইন্টারপোলের সাহায্যে তাদের ধরে আনা যাবে ।” ৩ নভেম্বর সকাল থেকেই একটি সমঝোতার চেষ্টা চলছিল । মেজর ডালিম এবং মেজর নুর বেশ কয়েকবার ক্যান্টনমেন্টে এসে খালেদ মোশারফের সাথে দেখা করেন । দিনভর নানা দেন-দরবারের পর সন্ধ্যায় ঠিক হলো তাদেরকে দেশ থেকে চলে যেতে দেয়া হবে । খুনি মেজরদের অনুগত ট্যাংক আর গোলন্দাজ ইউনিট দুটিকেও সেনানিবাসে ফিরে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল । সেদিনই রাতে একটি এয়ারক্রাফ্টে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার সাথে জড়িত কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাদের একটি বিমানে থাইল্যান্ডে চলে যেতে দেয়া হয় । কিন্তু তাদের দেশত্যাগের পূর্বেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয় । কয়েকজন সেনাসদস্যের হাতে খুন হন ১৯৭১ সালের প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, তৎকালীন সরকারের অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান । এই রাজনৈতিক নেতারা সবাই ছিলেন মোশতাক-বিরোধী । আর এই সংবাদ খালেদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিলরা জানতে পারেন মেজররা দেশত্যাগ করার পর । ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের তৎকালীন জেলার আমিনুর রহমান বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, রাত একটা থেকে দেড়টার দিকে একটি পিকআপে করে কিছু সেনাসদস্য জেলগেটে উপস্থিত হন । এসময় আইজি প্রিজনের ফোন পেয়ে তিনিও সেখানে যান । এর কিছুক্ষণ পর তার কার্যালয়ের টেলিফোনটি বেজে ওঠে । "টেলিফোন ধরলেই বললো যে প্রেসিডেন্ট কথা বলবে আইজি সাহেবের সাথে । কথা শেষ করার পরই আইজি সাহেব বললেন যে প্রেসিডেন্ট ফোন করেছিলো । বললো যে আর্মি অফিসাররা যা চায় সেটা তোমরা করো" । এরপর কারা মহাপরিদর্শক আমিনুর রহমানের হাতে চারজনের নাম লেখা একটি চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বলেন এদেরকে এক জায়গায় করো । "সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন সাহেব ছিলেন এক রুমে আর অন্য দুজন ছিলেন অন্য রুমে । তো অন্য রুম খুলে আনলাম" । "আমি ভাবলাম কথাবার্তা বলবে তো পরিচয় করিয়ে দিই । মনসুর আলী সাহেব ছিলেন সর্বদক্ষিণে । তাকে পরিচয় করানোর জন্য মাত্র ম.. বলা শুরু করার সাথে সাথেই গুলি করে দিলো । গুলি করেই তারা খোলা গেট দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলো" । ঐ জেলহত্যার ঘটনাটি তাৎক্ষনিকভাবে জানাজানি হয়নি । ঘটনাটি সেনা অফিসারদের কাছে পৌঁছে, ৪ নভেম্বর সকালের দিকে । খন্দকার মোশতাককে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরিয়ে গৃহবন্দি করা হয়, প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ সায়েমকে দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব এবং সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি পেয়ে নতুন সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন । এই ঘটনাগুলো ঘটে চললেও এই অভ্যুত্থানের প্রধান ব্যক্তি খালেদ মোশাররফ দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে কোনো বক্তব্য রাখেননি । ফলে দেশের মানুষ এবং বিভিন্ন সেনানিবাসের সাধারণ সৈনিকদের কাছে এই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তৈরি হয় অস্পষ্ট ধারণা । শাফায়াত জামিল এবং অন্য অফিসারদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও খালেদ মোশাররফ রেডিও-টেলিভিশনে ভাষণ দিতে অনীহা প্রকাশ করেন । তাঁর মত ছিল, কেবল নতুন প্রেসিডেন্টই এই দায়িত্বটি পালন করতে পারেন । খালেদ মোশাররফ তাঁর এই সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন । খালেদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিলদের অভ্যুত্থান সফল হওয়ার পর ৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে ঢাকায় একটি মিছিলের আয়োজন করা হয় । ১৫ আগস্টের পর এটিই ছিল ঢাকার প্রথম মিছিল । মিছিলটি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ফুল দেয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় । এই মিছিলে অনেকের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন খালেদ মোশাররফের মা এবং ভাই আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদ মোশাররফ । কবি নির্মলেন্দু গুণ লিখেছেন, "৩ নভেম্বরে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানটি না ঘটলে, মিছিল সহকারে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়া কি সম্ভব হত ? মনে হয় না ।" জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা এবং সিপাহি-জনতার বিপ্লব সফল করার জন্য কর্নেল আবু তাহেরের নেতৃত্বে যখন ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, জাসদের গণবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর গোপন সংগঠন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে পাল্টা একটি অভ্যুত্থান ঘটানো হয়, তখন মোশতাক এবং ফারুক-রশিদকে সমর্থন যোগানো ট্যাংক ও গোলন্দাজ ইউনিটের সৈনিকরা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় ।

৩রা নভেম্বরের পরের কয়েকটি দিন কার্যকর দেখা যায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদের গণবাহিনীকে । জাসদের গণবাহিনীর প্রধান ছিলেন সেনাবাহিনী থেকে ১৯৭২ সালে পদত্যাগ করা মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু তাহের (বীর উত্তম) । একটি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল জাসদের । সেইজন্য শহরভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে গড়ে তোলা হয় এই বাহিনী । এরই মধ্যে গঠিত হয় সেনাসদস্যদের নিয়ে সৈনিক সংস্থা এবং গণবাহিনী, যদিও বিষয়গুলো তখনো প্রকাশ্য ছিল না । নভেম্বরের ৩ তারিখেই কর্নেল তাহের নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসেন এবং এরপর থেকেই সৈনিক সংস্থার সদস্যরাসহ সেনাসদস্যরা তার সাথে দেখা করতে শুরু করেন । খালেদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিল এবং তাদের সঙ্গের অফিসাররা যখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কেবল ঢাকা সেনানিবাস আর বঙ্গভবনে তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তাদের বিচ্ছিন্নতা এবং অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে তাদের উৎখাত করার জন্য কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে সক্রিয় হয়ে ওঠে গণবাহিনী আর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা । কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বাধীন এই গণবাহিনী পরবর্তী অভ্যুত্থানে একটি মূল ভূমিকা পালন করে । খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা হাতে নিলেও দ্রুতগতিতে কোন সরকার গঠন করতে পারেননি । এর মধ্যেই অনেকটা অগোচরে ঘটে যায় জেল হত্যাকাণ্ড । এসব মিলিয়ে অনেকটা 'সরকারহীন' অবস্থার মধ্যে ছিল কয়েকটি দিন । দেশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না করে তাঁর নিশ্চুপ থাকার পুরো সুযোগটি গ্রহণ করে সেনাবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর বাইরের খালেদ মোশাররফ-বিরোধীরা । খালেদ মোশাররফ ভারত এবং আওয়ামী লীগের স্বার্থ রক্ষার জন্য অভ্যুত্থান করেছেন এমন বক্তব্য রটিয়ে দেওয়া হয় । খালেদ মোশাররফ -বিরোধীদের মধ্যে ছিলেন মোশতাক এবং ফারুক-রশিদ চক্রের সমর্থকরা, সেনাবাহিনীর মধ্যে জেনারেল জিয়াউর রহমান অনুগত অফিসাররা, রাজনৈতিক দল জাসদের সশস্ত্র সংগঠন গণবাহিনী এবং এই গণবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেনাবাহিনীর ভেতরে কিছু নন-কমিশনড কর্মকর্তা ও সৈনিকদের তৈরি গোপন সংগঠন ‘বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা’র সদস্যরা । নভেম্বরের ৫ এবং ৬ তারিখে গণবাহিনী আরো সক্রিয় এবং সংগঠিত হয়ে উঠতে শুরু করে । কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা চলতে থাকে । "গণবাহিনী যে একটি কিছু করতে যাচ্ছে সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৬ তারিখ বিকেলে, যখন ক্যান্টনম্যান্টের ভেতরে গণবাহিনীর নামে একটি লিফলেট ছড়ানো শুরু হয় । লিফলেটে খালেদ মোশারফ, শাফায়াত জামিল এবং কর্নেল হুদাকে 'ভারতীয় চর' বলে প্রচার করা হয় । এরই মধ্যে বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে প্রেসিডেন্ট হিসেব শপথ পরানো হয় । কিন্তু প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীতে ঠিক কী হচ্ছে সেনিয়ে বেশ কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছিলো । একটা ক্যু-তে যে হোমওয়ার্ক হয় সেটা ছিলো না । যে যার মতো করে চলছিল । এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে যখন ৬ তারিখ রাতে এই লিফলেট জওয়ানদের মধ্যে ছড়ানো হলো তখনি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে গণবাহিনী নামে একটি ফোর্স ক্যান্টনমেন্টের ভেতর কাজ করছে " -- ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন । গণবাহিনীর বিদ্রোহের মূল পরিকল্পনাটি হয় ৬ তারিখ সন্ধ্যায় । দলীয়ভাবে জাসদের সিদ্ধান্ত ছিল প্রস্তুতি নিয়ে ৯ই নভেম্বর অভ্যুত্থান হবে । কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় সেই রাতেই বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । বিশাল একটি হলরুমের মধ্যে সেনাবাহিনীর প্রায় ৬০-৭০ জন সদস্য ছিলেন । সেখানে গণবাহিনীর নেতৃত্বস্থানীয়দের মধ্যে কর্নেল তাহের, তার পরের অবস্থানেই ছিল হাসানুল হক ইনু এবং অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন । সেখানেই প্রত্যেকের কাজ ভাগ করে দেয়া হয়।

৭ই নভেম্বর দিবাগত রাতেই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে শুরু হয়ে যায় গোলাগুলি-পাল্টা অভ্যুত্থান । যার পুরোভাগে ছিল সেনাবাহিনীর জওয়ানরা । আবু তাহেরের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা অস্ত্র হাতে শুরু করে সিপাহী-জনতার বিপ্লব । ঢাকার রাজপথে আবার এই ট্যাংকগুলো দেখা যায় । এদিনের অভ্যুত্থানে ট্যাংক ইউনিটের সৈনিকদের যেমন সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়, তেমনি এই পরিকল্পনায় যুক্ত করা হয় ফারুক-রশিদকে সমর্থন যোগানো অপর ইউনিট, দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারিকেও । ঠিক করা হয় যে, ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে বাধা প্রদানকারী অফিসারদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হবে দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টে । ১৩ জন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে বিদ্রোহীরা । সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহ্যাস এ ব্যাপারে লিখেছেন "এ ছাড়াও এদিন উচ্ছৃংখল জওয়ানরা একজন মহিলা ডাক্তারসহ ১৩ জন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে । এমনকি একজন সেনা কর্মকর্তার স্ত্রীকেও এ সময় হত্যা করা হয় ।" মুক্ত করা হয় জেনারেল জিয়াউর রহমানকে এবং নিয়ে আসা হয় টু ফিল্ড রেজিমেন্টের দপ্তরেই । সেখানে জিয়াউর রহমান এর অনুগত এবং খালেদ মোশাররফ-বিরোধী অফিসার ও সৈনিকরা জিয়াকে সমর্থন যোগাতে থাকেন । ফলে দেখা যায়, মোশতাক এবং ফারুক-রশিদপন্থী সৈনিকরা সুযোগ পাওয়া মাত্রই খালেদ মোশাররফবিরোধী অভ্যুত্থানে অংশ নেয় । বিভিন্ন রেজিমেন্টের সাধারণ সৈনিকরা, "যেমন পদাতিক বাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা" যারা এই ক’দিন খালেদ মোশাররফ-শাফায়াতের নির্দেশ কার্যকর করেছেন, তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন । তারা একদিকে যেমন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হননি, অন্যদিকে খালেদ মোশাররফ-শাফায়াতের পক্ষে থেকে বিপ্লবী সিপাহীদের প্রতিরোধের চেষ্টাও করেননি । খালেদ মোশাররফদের পক্ষের অফিসাররা প্রায় সবাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু ৭ নভেম্বর তারা তাদের অধীনে থাকা পদাতিক বাহিনীসমূহ নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি । এর আরেকটি অন্যতম কারণ সেই সময় সেনাবাহিনীতে জেনারেল জিয়াউর রহমানের একটি জনপ্রিয়তা ছিল । অন্যান্য আরও কিছু প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা অফিসার যেমন ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী, কর্নেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, কর্নেল আমিনুল হক, কর্নেল মোহসীন, মেজর মাহবুব প্রমুখের সমর্থন ছিল জিয়াউর রহমানের প্রতি । ধারণা করা যায়, অফিসার আর সৈনিকদের মাঝে যথেষ্ট যোগাযোগ না ঘটার কারণে অনেক সাধারণ সৈনিক খালেদ মোশাররফ-শাফায়াতের অভ্যুত্থানকে কেবল অফিসারদের স্বার্থে পরিচালিত অভ্যুত্থান হিসেবেই দেখেছিল । পাশাপাশি এই অভ্যুত্থান ভারত ও আওয়ামী লীগের সুবিধার জন্য করা হয়েছে এমন গুজবও সেই সময় হয়তো প্রভাবিত করেছিল অনেক সাধারণ সৈনিককে । সেনাবাহিনীতে ভারত ও আওয়ামী লীগ বিরোধী যে পরিমণ্ডল তখন বিরাজ করছিল, আর সেই পরিস্থিতিতে জিয়াউর রহমানের যে জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছিল তা ব্যবহার করে নিজেদের বিপ্লব সফল করার চেষ্টা ছিল জাসদ এবং গণবাহিনীর নেতাদের । এজন্যই জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে তার মাধ্যমে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার দাবিসমূহ আদায়ের পরিকল্পনা করা হয় । গণবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার অনুসারী সদস্যদের সংখ্যা সেনাবাহিনীতে বেশি ছিল না । পদাতিক রেজিমেন্টগুলোতে এই গোপন সংস্থার সদস্য ছিল না বললেই চলে । গণবাহিনী ৭ নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা সেনানিবাসে অভ্যুত্থান শুরু করার দায়িত্ব দিয়েছিল সেনাবাহিনীর নায়েব সুবেদার মাহবুবের ওপর । মাহবুবের ভাষ্য অনুযায়ী, "মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামী লীগের শাসনামলে সরকারের সেনাবাহিনী বিরোধী অবস্থান, রক্ষীবাহিনী প্রতিষ্ঠা, সাধারণ মানুষের ওপর সরকারি নির্যাতন এবং সেনাবাহিনীর জেনারেলদের ক্ষমতালিপ্সা দেখে বীতশ্রদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে দেশের সাধারণ মানুষের সম্মান এবং সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য সেনা ও বিমানবাহিনীর কিছু জুনিয়র-কমিশনড অফিসার, নন-কমিশন্ড অফিসার এবং সৈনিকদের সমন্বয়ে ১৯৭৩ সালে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠন করা হয় । নায়েব সুবেদার মাহবুব হন এর সভাপতি । পরে এই সংস্থার সদস্যরা জাসদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং জাসদ তাদের গণবাহিনীর প্রধান কর্নেল তাহেরের সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেয় ।" ৭ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান পরিচালনায় গণবাহিনী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈনিকদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে জড়িত মেজর ফারুক, মেজর রশিদের অধীনস্ত বিভিন্ন মোশতাকপন্থী সৈনিকও অন্তর্ভূক্ত ছিল । এই সৈনিকরা ডানপন্থী মোশতাক ও ফারুক-রশিদের অনুসারী জেনেও জাসদের বামপন্থী বিপ্লবে এদের যুক্ত করা হয় । পরবর্তীতে তাদের বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর গণবাহিনীর নেতারা এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা অনুধাবন করেন যে, মোশতাকপন্থী এই সৈনিকরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করার কাজে অংশ নিয়েছিল এবং কর্নেল তাহেরের চিন্তা অনুযায়ী নতুন কাঠামোর গণমুখী সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার কোনো আদর্শ এই সৈনিকদের মাঝে ছিল না । কর্নেল তাহেরের ভাই মুক্তিযোদ্ধা ওয়ারেছাত হোসেন বেলালের মতে, "এই রকম একজন সেনাসদস্য ছিল ট্যাংক ইউনিট বেঙ্গল ল্যান্সারসের সুবেদার সারোয়ার যার নেতৃত্বে খালেদের পতনের পর কিলিং স্কোয়াড গঠন করে সামরিক নেতাদের হত্যা করা হয় আর তার দায় চাপানো হয় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যদের ওপর ।" মেজর ফারুকের ট্যাংক ইউনিটের সদস্যরা ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত ছিল জানার পরও কিন্তু ৭ নভেম্বরের বিপ্লব পরিকল্পনায় গণবাহিনী এই ধরনের সদস্যদের ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেনি । সেই সময় ঢাকা শহরের গণবাহিনীর নেতা কর্নেল তাহেরের ভাই মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন মোশতাক ও ফারুক-রশিদের অনুগত এই সেনাসদস্যদের সম্পর্কে লিখেছেন, ‘‘তিনি (কর্নেল তাহের) জানতেন এরা সৈনিক সংস্থার সদস্য নয় বরং মোশতাকের নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী চক্রের প্রতিই তাদের আনুগত্য। কিন্তু একটি সাধারণ গণঅভ্যুত্থানে শামিল হওয়া থেকে তাদের নিবৃত্ত করার বাস্তবতা এবং যুক্তি কোনোটাই তখন খুব একটা ছিল না ।” খালেদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী মেজরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার সময় প্রায় পুরোপুরিভাবেই নির্ভর করেছিলেন সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিকদের ওপর । তবে জাসদের গণবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা যে ১২ দফার ভিত্তিতে ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে অংশ নেয় তার একটি দফা ছিল পাকিস্তান-প্রত্যাগত সামরিক বাহিনীর লোকদের ১৮ মাসের বেতন দিতে হবে । মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের ভাষ্য অনুযায়ী আরও জানা যায় যে, ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মূল পরিকল্পনায় ছিল অভ্যুত্থান শুরুর পর বাধা প্রদানকারী অফিসারদের গ্রেফতার করে টু ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টে রাখা হবে আর জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়া হবে সেনানিবাসের বাইরে, কর্নেল তাহেরের কাছে । ফারুকের ট্যাংক ইউনিট আর মেজর রশিদের নেতৃত্বাধীন টু ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের সাহায্যেই ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডসমূহ ঘটানো হয় । ১৫ আগস্টের পর বেঙ্গল ল্যান্সারস আর টু ফিল্ড আর্টিলারি এই দুটি ইউনিট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে যুক্ত অফিসারদের অনুগত থাকে এবং ট্যাংক ও কামানসহ মোশতাক ও তার ঘনিষ্ঠ অফিসারদের নিরাপত্তা দিতে বঙ্গভবনের পাশে দায়িত্ব পালন করে । কেবলমাত্র খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান সফল হওয়ার পরই এই ইউনিট দুটি ট্যাংক ও কামানসহ সেনানিবাসে ফেরত আসে । জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা নাকি টু ফিল্ড আর্টিলারির সদস্য কারা মুক্ত করেছিল তা নিয়ে মতভেদ দেখা যায় । ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার পক্ষে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া হাবিলদার আবদুল হাই মজুমদার লিখেছেন, "নায়েব সুবেদার মাহবুবের নেতৃত্বে জিয়াকে মুক্ত করা হয় এবং যখন তাকে কর্নেল তাহেরের নির্দেশমতো সেনানিবাসের বাইরে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন টু ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের অফিসার মেজর মহিউদ্দিন (যিনি যুক্ত ছিলেন ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে) রাস্তায় জিয়ার সঙ্গে কথা বলেন । আর তারপরই জিয়া টু ফিল্ড আর্টিলারির অফিসে চলে যান ।" অথচ নায়েব সুবেদার মাহবুব তার বইয়ে ৭ নভেম্বর সেনানিবাসের অস্ত্রাগার ভেঙে অভ্যুত্থান ঘটানোর বিশদ বর্ণনা দিলেও তার নেতৃত্বে জিয়াকে মুক্ত করা হয়েছিল এবং তারপর তিনি জিয়াউর রহমানকে সেনানিবাসের বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সেকথা লেখেননি । তিনি কেবল লিখেছেন, "জিয়াকে পরিকল্পনা অনুযায়ী টু ফিল্ড আর্টিলারিতে নিয়ে যাওয়া হয় ।" কিন্তু মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন লিখেছেন, "পরিকল্পনা ছিল জিয়াকে সেনানিবাসের বাইরে নিয়ে আসার ।" দেখা যাচ্ছে, সৈনিকদের সাথে গণবাহিনীর সভায় যাকে অভ্যুত্থান শুরু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সভাপতি সেই নায়েব সুবেদার মাহবুব (পরে যখন সামরিক আদালতে কর্নেল তাহেরের বিচার চলছিল তখন মাহবুব রাজসাক্ষী হন) আর গণবাহিনীর নেতা আনোয়ার হোসেন জিয়াউর রহমানকে নিয়ে মূল পরিকল্পনার ব্যাপারে ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন । আবার লেফটেন্যান্ট কর্নেল হামিদের বর্ণনা অনুযায়ী, টু ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের মেজর মহিউদ্দিন আর সুবেদার মেজর আনিস একদল সৈন্য নিয়ে জিয়াকে মুক্ত করে টু ফিল্ড আর্টিলারির অফিসে নিয়ে আসেন । এই অফিসে যাওয়ার পর একে একে জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্ঠ অফিসাররাও উপস্থিত হন । কিছুক্ষণ পর কর্নেল তাহের টু ফিল্ড আর্টিলারির অফিসে আসেন এবং জিয়াউর রহমানকে তাঁর সঙ্গে রেডিও স্টেশনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে জিয়াউর রহমান এবং তার সঙ্গের অফিসাররা তাহেরের সেই অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন । বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, সেই সময় জিয়াউর রহমানের পাশে থাকা ৪ বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রাক্তন কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমিনুল হক, টু ফিল্ড আর্টিলারির সুবেদার মেজর আনিস কর্নেল তাহেরের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণও করেন । অসন্তষ্ট হয়ে তাহের সেখান থেকে চলে যান । তাহের সেনাবাহিনীতে যে পরিবর্তন চেয়েছিলেন, তার প্রতি জিয়াউর রহমান ও অধিকাংশ সেনা অফিসারেরই সমর্থন ছিল না । বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার দাবীর প্রতি জিয়াউর রহমান সাড়া না দেওয়ায় সেনানিবাসের সাধারণ সৈনিকরাও জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে সেই সময় তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করেনি । ঢাকাস্থ পদাতিক রেজিমেন্টের সদস্যরা তাহেরের অনুসারী সৈনিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়নি । পরে যশোর থেকে দুটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ঢাকায় এনেও জিয়াউর রহমানের অবস্থান সংহত করা হয় । ধীরে ধীরে জিয়াউর রহমান ঢাকা সেনানিবাসে নিজের ক্ষমতা সংহত করেন । ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের বহু সাধারণ সৈনিকও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা এবং গণবাহিনীর পরিকল্পনামতো সেনাবাহিনীর প্রচলিত কাঠামো ভেঙে ফেলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না । ট্যাংক ইউনিট ও টু ফিল্ড আর্টিলারির ফারুক-রশিদের অনুগত সৈনিকরা ৩ নভেম্বরের পর যখন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, তখন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় তারা নিজেদের স্বার্থেই যুক্ত হয়ে পড়ে । কিন্তু মোশতাকপন্থী এই সৈনিকরা নিজেদের ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য খালেদ মোশাররফের -বিরোধী অভ্যুত্থানে অংশ নেয়, কর্নেল তাহের বা জাসদের বামপন্থী বক্তব্যের বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না । গণবাহিনীর নেতারা সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে জিয়াউর রহমানের যে জনপ্রিয়তা ছিল তা কাজে লাগিয়ে নিজেদের অভ্যুত্থান সফল করতে চেয়েছিলেন । গণবাহিনীর পরিকল্পনায় যে অভ্যুত্থান হয় সেখানে সৈনিকরা তাহেরের পরিবর্তে জিয়াউর রহমানের নামে স্লোগান দেয় । সাধারণ সৈনিকদের কাছে ৭ নভেম্বর তাহের নন, জিয়াউর রহমানই হয়ে যান মূল নেতা । পরবর্তীতে কর্নেল তাহের এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যদের যখন গ্রেফতার করা হয়, তখনো সাধারণ সৈনিকদের মধ্য থেকে ব্যাপক প্রতিরোধ উঠে আসেনি । খালেদ মোশাররফের পক্ষে অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া মেজর নাসির উদ্দিনের ভাষ্য অনুযায়ী, 'তারা ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের আগে কর্নেল তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । তখন তাহের মোশতাককে অপসারণের ব্যাপারে খালেদ-শাফায়াতের অভ্যুত্থানে জাসদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন ।' পরবর্তীতে ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানে তাহেরের সম্পৃক্ততা দেখা যায় না । জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তাহেরের সখ্যতার কথা জেনে খালেদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিল তাহেরকে আস্থায় নেওয়া থেকে বিরত থেকেছিলেন, নাকি জিয়াউর রহমানকে বন্দি করাতেই তাহের খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানে সমর্থন দেননি, এই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না । কিন্তু জিয়াউর রহমানের প্রতি ফারুক-রশিদ চক্রের আস্থার কথা তাহেরের অজানা থাকার কথা নয় । তাহের মোশতাককে সমর্থন করতেন না, কিন্তু সেনাবাহিনীর যেই দুটি ইউনিট ১৫ আগস্টের পর মোশতাক ও ফারুক-রশিদ-ডালিম-নূর চক্রকে সমর্থন যুগিয়েছিল, সেই ইউনিটের সদস্যদের গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়টিতে তাহের এবং গণবাহিনীর নেতারা আপত্তি জানাননি । বোঝা যায়, সেই সময় খালেদ মোশাররফ বিরোধী যে কোনো পক্ষকে ব্যবহার করেই গণবাহিনী খালেদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিলকে উৎখাত করে নিজেদের অভ্যুত্থান সফল করতে চেয়েছিল । তাদের আস্থা ছিল জিয়াউর রহমানের প্রতি, তারা হয়তো ভেবেছিলেন ফারুক-রশিদের অনুপস্থিতিতে জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে ট্যাংক ইউনিট ও টু ফিল্ড আর্টিলারির সেনাদের নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানো সম্ভব হবে । জেনারেল খালেদ মোশাররফদের নির্দেশে ৩ নভেম্বরের পর রংপুর ব্রিগেড থেকে ১০ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঢাকায় আসে । রংপুর ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্নেল নাজমুল হুদা এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল হায়দারকে সঙ্গে নিয়ে ৭ নভেম্বরের পর জেনারেল খালেদ মোশাররফ শেরেবাংলা নগরে ১০ বেঙ্গল রেজিমেন্টের দপ্তরে যান । তাদের ধারণা ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় খালেদ মোশাররফদের মাধ্যমে গড়ে ওঠা ১০ বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে । কে এম শফিউল্লাহ বলছিলেন, "সৈনিকদের মধ্যে স্লোগান উঠছিল 'সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, জেসিও ছাড়া র্যাংক নাই' । সিপাহীদের মধ্যে একটা হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল। তারা ভাবছিল অফিসাররা তাদের ব্যবহার করে উচ্চপদে উঠছে কিন্তু তাদের কথা কেউ চিন্তা করে না । সেই রাতেই মুক্ত করা হয় জিয়াউর রহমানকে । জিয়াউর রহমানকে গণবাহিনী বের করতে পারেনি, তাকে রাতেরবেলা বের করলো ফোর বেঙ্গল আর টু ফিল্ড রেজিমেন্ট ।" অধ্যাপক হোসেন বলছেন, "গণবাহিনীর সাথে যুক্ত সৈনিকরাই জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করেছিল । কথা ছিল সৈনিকরা জিয়াউর রহমানকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে এলিফেন্ট রোডে নিয়ে আসবে । সেখানেই একটি বাসায় কর্নেল তাহেরসহ জাসদের নেতারা অবস্থান করছিলেন । কিন্তু তারা সেটা করতে পারেনি ।" ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন বলছেন, "৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সময় জওয়ানদের সাথে অনেককে অস্ত্রসহ বেসামরিক পোষাকেও অংশ নিতে দেখা গিয়েছিল । পরদিন সকালেই তিনি গণবাহিনীর সদস্য এবং কিছু সেনাসদস্যসহ সেনানিবাসে কর্নেল তাহেরকে দেখতে পান । এরপর জিয়াউর রহমানের সাথে কথা বলার সময় একপর্যায়ে দুজনের মধ্যে কিছু উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ও হয় । তাহের চাচ্ছিলো জিয়াউর রহমান রেডিওতে গিয়ে গণবাহিনীর ১৩ দফা ঘোষণা করবেন এবং বলবেন যে তিনি এসব দাবী মেনে নিয়েছেন । এরপর সিপাহী-জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে সেই দাবী মেনে নেয়ার কথা জানাবেন । ৭ই নভেম্বরের পর ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসেন জিয়াউর রহমান । এর কিছুদিন পর ২৪শে নভেম্বর কর্নেল তাহেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৭৬ সালের ২১শে জুলাই রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে সামরিক আদালতে তাকে ফাঁসি দেয়া হয় ।" ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া সেনাবাহিনীর পদাতিক ইউনিটগুলোর অর্থাৎ বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোনো ব্যাটালিয়নের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়নি । শাফায়াত জামিলের মতে, এই অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া সৈনিকদের বেশিরভাগই ছিল পাকিস্তান-প্রত্যাগত । বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীদের “সিপাই সিপাই ভাই ভাই” স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে খালেদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিলের পক্ষে আর সক্রিয় অবস্থান নেয়নি । তবে শাফায়াত জামিলের কথা অনুযায়ী, তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে খালেদ মোশাররফের পক্ষের অফিসারদের বিরুদ্ধে কিছু করেওনি । কর্নেল তাহেরের সক্রিয় সমর্থনে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা হলেও দ্রুতই তাহেরের গণবাহিনী এবং তাদের অনুসারী সেনাসদস্যদের সঙ্গে সেনাবাহিনী কীভাবে পরিচালিত হবে তা নিয়ে জিয়াউর রহমান এর মতভেদ তৈরি হয় । ফলে একে একে গ্রেফতার করা হয় কর্নেল তাহেরসহ জাসদ, গণবাহিনী এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার বিভিন্ন সদস্যকে । সামরিক আদালতের রায়ে ১৯৭৬ সালে তাহেরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় । জাসদের বিভিন্ন নেতাকে প্রদান করা হয় বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড।

এদিকে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে অবস্থানরত ১০ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটে একদল সৈন্য জেনারেল খালেদ মোশাররফ আর তার সঙ্গের দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসার কর্নেল কে এন হুদা এবং ল্যাফটেনেন্ট কর্নেল এ টি এম হায়দারকে গুলি করে হত্যা করে । আহত অবস্থায় শাফায়াত জামিল পালাতে সক্ষম হলেও পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । লেখক গবেষক গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, "কর্নেল শাফায়াত জামিল বিদ্রোহের খবর পেয়েও থেকে গিয়েছিলেন বঙ্গভবনে । কিন্তু যখন বিদ্রোহী সেনারা স্লোগান দিতে দিতে বঙ্গভবনের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন তিনি সঙ্গীদের নিয়ে দেয়াল টপকে পালিয়ে যান । এতে তার পা ভেঙ্গে যায় এবং পরে ধরা পড়েন । তার জায়গা হয় সামরিক হাসপাতালে । অবশ্য তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন ।" জিয়াউর রহমান তখন মুক্ত, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা এবং মোশতাক ও ফারুক-রশিদ পন্থী সেনারা তখন সক্রিয় । কার নির্দেশে খালেদ মোশাররফ, কে এন হুদা এবং এ টি এম হায়দারকে হত্যা করা হয়েছিল সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা । কেন হত্যা করা হয়েছিল তার কোন সুনির্দিষ্ট তদন্ত হয়নি এবং সেই হত্যার কোন বিচারও এখনো পর্যন্ত হয়নি । এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে সেনাবাহিনীর যেসব কর্মকর্তা বিভিন্ন বই লিখেছেন সেখানেও সঠিক তথ্য ও দিকনির্দেশনার গড়মিল পাওয়া যায় ।

৩ নভেম্বরে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে যে অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় সেখানে অন্যতম ভূমিকা রাখেন ৪৬ ব্রিগেডের প্রধান কর্নেল শাফায়াত জামিল তার লেখা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর বইয়ের ১৪৪ পৃষ্ঠায় খালেদ মোশাররফ হত্যাকাণ্ড নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, "শেষ রাতের দিকে দশম বেঙ্গলের অবস্থানে যান খালেদ । বেলা এগারোটার দিকে এলো সেই মর্মান্তিক মুহূর্তটি । ফিল্ড রেজিমেন্টে অবস্থানরত কোনো একজন অফিসারের নির্দেশে বেঙ্গলের কয়েকজন অফিসার অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় খালেদ ও তার দুই সঙ্গীকে গুলি ও বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে ।" এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি আজো। সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার হলে ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত বারোটার পর ফিল্ড রেজিমেন্টে সদ্যমুক্ত জিয়ার আশেপাশে অবস্থানরত অফিসারদের অনেকেই অভিযুক্ত হবেন এ দেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সেনানায়ক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফের হত্যার দায়ে । তথাকথিত সিপাহী বিপ্লবের অন্যতম নায়ক কার্নেল তাহের এবং তৎকালীন জাসদ নেতৃবৃন্দও এ দায় এড়াতে পারবেন না । কর্নেল শাফয়াত জামিলের লেখায় এটি স্পষ্ট যে খালেদ মোশাররফকে হত্যা করেছে জিয়াউর রহমানের অনুগত অফিসাররা, সিপাহীরা নন । সেসময় রক্ষীবাহিনীতে কর্মরত কর্নেল আনোয়ারুল আলম তার লেখা, রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা বই-এর ১৭৮ পৃষ্ঠায় খালেদ মোশাররফ হত্যাকাণ্ড নিয়ে বলেছেন, "অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে খালেদ মোশাররফ কর্নেল খোন্দকার নাজমুল হুদা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এটিএম হায়দারকে সাথে নিয়ে শেরে বাংলা নগরে অবস্থানরত ১০ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটে যান । সেনাবাহিনীর সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর আত্তিকরণের পর রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয় মিনি ব্যারাক হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে । ওখানে ছিল ১০ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান । এই রেজিমেন্ট খালেদ মোশাররফের নির্দেশে রংপুর থেকে এসে সেখানে অবস্থান নিয়েছিল । খালেদ মোশাররফ ঐ রেজিমেন্টের সদর দপ্তরকে নিরাপদ মনে করে খোন্দকার নাজমুল হুদা এবং এটিএম হায়দারকে নিয়ে সেখানে যান । দুর্ভাগ্যের বিষয়, খালেদ মোশাররফ যে স্থানে নিরাপদ মনে করেছিলেন সেখানেই তিনি নিহত হন । তার সঙ্গে নিহত হন খোন্দকার নাজমুল হুদা ও এটিএম হায়দারও ।" লে. কর্নেল (অব.) এম. এ. হামিদ পিএসসির লেখা, তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা বইয়ে খালেদ মোশাররফ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ১৪২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "রাত ১২টায় সেপাই বিপ্লবের খবর পেয়ে জেনারেল খালেদ মোশাররফ সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাইভেট কার নিয়ে বঙ্গভবন থেকে দ্রুত বেরিয়ে যান । তিনি নিজেই ড্রাইভ করছিলেন । তার সাথে ছিল কর্নেল হুদা ও হায়দার । দুজন ঐদিনই ঢাকার বাইরে থেকে এসে খালেদের সাথে যোগ দেন । খালেদ প্রথমে রক্ষী বাহিনী প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের বাসায় যান । সেখানে তার সাথে পরামর্শ করেন । নুরুজ্জামান তাকে ড্রেস পাল্টে নিতে অনুরোধ করে । সে তার নিজের একটি প্যান্ট ও বুশ সার্ট খালেদকে পরতে দেয় । কপালের ফের ! শেষ পর্যন্ত নুরুজ্জামানের ছোট সাইজের শার্ট প্যান্ট পরেই খালেদকে মৃত্যুবরণ করতে হয় । যাক, সেখান থেকে খালেদ কলাবাগানে তার এক আত্মীয়ের বাসায় যান । সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন এবং কয়েক জায়গায় ফোন করেন । ৪র্থ বেঙ্গলে সর্বশেষ ফোন করলে ডিউটি অফিসার লে. কামরুল ফোন ধরে । সে তাকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করে । এবার খালেদ বুঝতে পারেন অবস্থা খুবই নাজুক । তিনি অবস্থান পরিবর্তন করে শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আশ্রয় গ্রহণ করতে যান । ১০ম বেঙ্গলকে বগুড়া থেকে তিনিই আনিয়েছিলেন তার নিরাপত্তার জন্য । পথে ফাতেমা নার্সিং হোমের কাছে তার গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে তিনি কর্নেল হুদা ও হায়দারসহ পায়ে হেঁটেই ১০ম বেঙ্গলে গিয়ে পৌঁছেন । প্রথমে নিরাপদেই তারা বিশ্বস্ত ইউনিটে আশ্রয় নেন । তখনো ওখানে বিপ্লবের কোন খবর হয়নি । কমান্ডিং অফিসার ছিলেন কর্নেল নওয়াজিশ । তাকে দেয়া হয় খালেদের আগমনের সংবাদ । তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে টু-ফিল্ডে সদ্যমুক্ত জেনালের জিয়াউর রহমানকে তার ইউনিটে খালেদ মোশাররফের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেন । তখন ভোর প্রায় চারটা । জিয়ার সাথে ফোনে তার কিছু আলাপ হয় । এর পর তিনি মেজর জলিলকে ফোন দিতে বলেন । জিয়ার সাথে মেজর জলিলের কিছু কথা হয় । তাদের মধ্যে কি কথা হয়, সঠিক কিছু বলা মুশকিল । তবে কর্নেল আমিনুল হক বলেছেন, তিনি ঐসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং জিয়াকে বলতে শুনেছেন যেন খালেদকে প্রাণে মারা না হয় । যাহোক ভোরবেলা দেখতে দেখতে সেপাই বিদ্রোহের প্রবল ঢেউ ১০ম বেঙ্গলে গিয়ে লাগতে শুরু করে । সেপাইরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে । পরিস্থিতি কর্নেল নওয়াজিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । তারা খালেদ ও তার সহযোগীদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । সেপাইরা তাদের টেনে হিঁচড়ে বের করে । ইউনিটের অফিসার মেজর আসাদের বিবৃতি অনুসারে কর্নেল হায়দারকে তার চোখের সামনেই মেস থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে এনে প্রকাশ্যে সৈনিকরা গুলি করে হত্যা করে । বাকি দু’জন উপরে ছিলেন তাদের কিভাবে মারা হয় সে দেখতে পায়নি । তবে জানা যায় হায়দার, খালেদ ও হুদা অফিসার মেসে বসে সকালের নাস্তা করছিলেন । হুদা ভীত হয়ে পড়লেও খালেদ ছিলেন ধীর, স্থির, শান্ত ।" ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন মতে, "এই হত্যাকাণ্ডে ১০ বেঙ্গলের দুজন অফিসার মেজর জলিল আর মেজর আসাদও অংশ নেয় ।" কামরার ভিতরেই ধরা পড়লেন মেজর হুদা । গুলিবিদ্ধ হয়ে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করেন । কর্নেল হায়দার ছুটে বেরিয়ে যান কিন্তু সৈনিকদের হাতে বারান্দায় ধরা পড়েন । উত্তেজিত সৈনিকদের হাতে তিনি নির্দয়ভাবে লাঞ্ছিত হলেন । তাকে সেপাইরা কিল ঘুষি-লাথি মারতে মারতে দোতলা থেকে নিচে নামিয়ে আনে । সেখানে ঐ অবস্থায়ই একজন সৈনিকের গুলিতে তার জীবন-প্রদীপ নিভে গেল । মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক কর্নেল হায়দার । ঢাকায় পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বহু কমান্ডো আক্রমণের নেতৃত্ব দেন এ টি এম হায়দার । ১৬ই ডিসেম্বর একাত্তরে রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ মুহূর্তে অপূর্ব ভঙ্গীতে স্টেনগান কাঁধে হায়দারকে দেখা যায় জেঃ অরোরা ও নিয়াজীর সাথে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে । ঐ মুহূর্তে ঠিক কি ঘটেছিল ‘আজকের কাগজ’ পত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শী মেজর আসাদুজ্জামান এভাবে বর্ণনা করেছেন, "মেজর জলিল সাহেব উপরে (দোতলায়) ব্রিগেডিয়ার খালেদ, কর্নেল হুদা ও কর্নেল হায়দারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন । এর কিছুক্ষণ পরেই জোয়ানরা লেঃ কর্নেল হায়দারকে কিল, ঘুসি ও চর মারতে মারতে নিচে নামিয়ে আনতে লাগল । আমি তখন বেশ দূরে একটা জীপের ভেতর ছিলাম । আমি জীপের দরজা খুলে বের হতেই তিনি আমাকে চিৎকার করে ডেকে বললেন ‘আসাদ সেভ মি’। আমি দৌড়ে তার কাছে যেতে চেষ্টা করি । তার কাছে পৌঁছানোর পূর্বেই পাশে দাঁড়ানো এক জোয়ানের গুলিতে তিনি মাটিতে লুটিতে পড়েন ।"

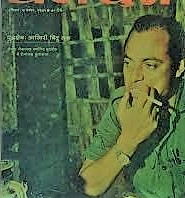

জানা গেছে, মেজর জলিল (ইনি জাসদের সভাপতি জলিল নন, তিনি তখন কারাগারে ছিলেন) কয়েকজন উত্তেজিত সৈনিক নিয়ে মেসের ভেতর প্রবেশ করে । তার সাথে একজন বিপ্লবী হাবিলদারও ছিল । সে চিৎকার দিয়ে জেনারেল খালেদ মোশাররফকে বলল, ‘আমরা তোমার বিচার চাই’! খালেদ মোশাররফ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ঠিক আছে তোমরা আমার বিচার করো । আমাকে জিয়ার কাছে নিয়ে চলো ।" স্বয়ংক্রিয় রাইফেল বাগিয়ে হাবিলদার চিৎকার করে বললো, ‘আমরা এখানেই তোমার বিচার করবো ।’ খালেদ মোশাররফ ধীর স্থির। বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা আমার বিচার কর ।" খালেদ মোশাররফের শেষ ইচ্ছে জানতে চাওয়া হলে, তিনি বললেন, "I want to smoke". ধুমপান শেষে বীর উত্তম খালেদ মোশাররফ এর শেষ বাক্যটি ছিল, "I am ready". খালেদ মোশাররফ যুদ্ধ করার সময় মারা গেলেন না ৷অথচ বিনাবিচারে তাঁর মৃত্যু হলো স্বাধীন দেশে ৷ যে দেশের জন্য তিনি জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছেন ৷যুদ্ধে শত্রু সেনাদের শেলে স্প্লিন্টার এসে লাগে খালেদ মোশাররফের মাথায় ৷ আহত হয়ে তিনি ভারতের লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে ভর্তি হন ৷তাঁর ব্রেন অপারেশন করতে হয়েছিল ৷ডাক্তার বলেছিলেন, তাঁর বাঁচার আশা অত্যন্ত ক্ষীণ ৷আশ্চর্যজনকভাবেই সেদিন বেঁচে উঠেছিলেন তিনি ৷ অথচ ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস ! তাঁকে জীবন দিতে হলো স্বদেশের মাটিতে ৷খালেদ মোশাররফ নিহত হয়েছিলেন ৭ নভেম্বর। তার দাফন হয়েছিল দুদিন পর ৯ নভেম্বর ক্যান্টনমেন্টেরই গোরস্থানে। খালেদ মোশাররফের মতো অসংখ্য দেশপ্রেমিক সাহসী যোদ্ধাদের কারণেই আমরা পেয়েছি মুক্ত স্বদেশ ভূমি ৷স্বাধীন বাংলাদেশ৷

--- EMON RAHMAN.

তথ্যসূত্র:

* মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স - খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম) ৷

* আমিই খালেদ মোশাররফ - এম আর আখতার মুকুল (সম্পাদিত) ৷

* বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র নবম, দশম ও একাদশ খন্ড - হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) ৷

* বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস: সেক্টর এক ও সেক্টর দুই - মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ৷

* বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মুজিবনগর সরকার, Sector Boundaries সংক্রান্ত পত্র ৷

* লক্ষ প্রাণের বিনিমিয়ে - রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম) ৷

* একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর - কর্নেল শাফায়াত জামিল (অব) (বীর বিক্রম) ৷

* ৩ নভেম্বর: প্রথম প্রতিরোধ - ক্যাপ্টেন হুমায়ুন কবির (অব) ৷

* রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা - আনোয়ার উল আলম ৷

* এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য: স্বাধীনতার প্রথম দশক - মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব) (বীর বিক্রম) ৷

* অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ, কর্ণেল তাহের ও জাসদ রাজনীতি - আলতাফ পারভেজ ৷

* বাংলাদেশ: রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১ -ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব) ৷

* মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানে কর্নেল তাহের - ড.মো আনোয়ার হোসেন ৷

* ৭ নভেম্বর: এক অভ্যুত্থানকারীর জবানবন্দি - হাবিলদার আবদুল হাই মজুমদার ৷

* সৈনিকের হাতে কলম - নায়েব সুবেদার মাহবুবর রহমান ৷

* তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা - লে: কর্নেল (অব) এম. এ. হামিদ ৷

* গণতন্ত্রের বিপন্নধারায় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী - মেজর নাসির উদ্দিন ৷

* মুক্তিযুদ্ধে রাইফেল্স্ ও অন্যান্য বাহিনী - সুকুমার বিশ্বাস ৷

* মুক্তিযুদ্ধের দু’শো রণাঙ্গন - মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি (সম্পাদিত) ৷

* একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধঃ এগারটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী - মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি (সম্পাদিত) ৷

* মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর - গোলাম মুরশিদ ৷

* আমি বিজয় দেখেছি - এম আর আখতার মুকুল ৷

* রক্তঝরা নভেম্বর, ১৯৭৫ - নির্মলেন্দু গুণ ৷

* মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস - আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত) ৷

* বার বার ফিরে যাই - আখতার আহমেদ ৷

* মুক্তিযুদ্ধে আমি ও আমার বাহিনী - আকবর হোসেন ৷

* বি বি সি বাংলা ৷

* দৈনিক আজকের কাগজ ৷

* দৈনিক প্রথম আলো ৷

* The Daily Star.

* Wikipedia.

* Bangladesh Fights for Independence - Lieutenant General A S M Nasim (Bir Bikram).

* Bangladesh: A Legacy of Blood - Anthony Mascarenhas.

* Bangladesh: The Unfinished Revolution - Lawrence Lifschultz.

©somewhere in net ltd.