| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

নটু

নটু

আমি নগ্ন আমি কিম্ভুতকিমাকার আমি সকল নষ্টের রাজা । আমি পতিতার ক্রন্দন নিটশের স্পষ্ট ব্যাঞ্জন । আমি ষোড়শীর টানটান স্তন প্রকৃতির নগ্নতা । আমি হিটলার করি ছারখার সকল পুরান আমি খলিফা করি সকল অন্যায়ের পরিত্রান । আমি বিনয় ,আমি মলয় করি চুঁচি আর রিরংসার ব্যাখ্যান । তুমি কে হে পথ দেখাও মোরে , আমি নিজেই রচিয়েছি ঈশ্বরের আখ্যান ।

ব্লু ইকোনমি

বিংশ শতাব্দীজুড়ে পরিবেশগত নানা আন্দোলন ও সম্মেলন আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে একের পর এক পরিবেশবান্ধব মডেল । এসব মডেলের মধ্যে গ্রিন ইকোনমি মডেল বা সবুজ অর্থনীতি মডেল ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে । একবিংশ শতাব্দীতে এসে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এই মডেলের অধিকতর সম্প্রসারণের । গ্রিন ইকোনমি মডেলের পরবর্তী ধাপ তথা সম্প্রসারণই ব্লু ইকোনমি নামে পরিচিত, যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে ইতোমধ্যেই পৃথিবীজুড়ে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে । এ ধারণা সম্পর্কে প্রথম পরিচিতি লাভ হয় ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত রিও+২০ সম্মেলনে।

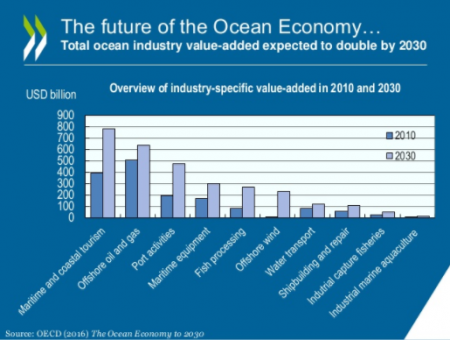

এ অর্থনীতিকে সমুদ্র অর্থনীতি ও বলা হয়। উপাদান গুলো হচ্ছে জাহাজে বাহিত বা সমুদ্র-বাহিত বাণিজ্য, সাগর তলদেশে বিদ্যমান তেল-গ্যাস, বন্দর, খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উপকূলীয় পর্যটন শিল্প, নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি । ব্লু-ইকোনমি হচ্ছে সমুদ্র সম্পদনির্ভর অর্থনীতি । সাগরের অজস্র জলরাশি ও এর তলদেশের বিশাল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের স্বপ্ন পূরনে এক অর্থনৈতিক বিপ্লব । ১৯৯৪ সালে অধ্যাপক গুন্টার পাউলি ভবিষ্যতের অর্থনীতির রূপরেখা প্রণয়নের জন্য একটি টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব মডেল হিসেবে ব্লু-ইকোনমির ধারণা দেন । নতুন এই মডেলের আদ্যোপান্ত তুলে ধরতে অধ্যাপক পাউলি ২০১০ সালে প্রকাশ করেন তার সাড়া জাগানো গ্রন্থ ‘"The Open Source from the Source".’ মোট ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইটিতে ধাপে ধাপে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ব্লু ইকোনমির পেছনের তত্ত্ব, তথ্য ও তার প্রয়োগ। নতুন এই মডেল সাদরে বরণ করে নিচ্ছে পৃথিবীর নানা প্রান্তের উদ্যোক্তারা। স্থানীয় প্রযুক্তি, নিজস্ব অভিজ্ঞতা আর ব্লু ইকোনমি মডেলের তত্ত্বীয় জ্ঞানের মিশেল ঘটিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্ভাবন করা হচ্ছে অভিনব নানা ব্যবসা পদ্ধতির। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি এসব ব্যবসা আর্থিকভাবেও লাভজনক বিনিয়োগে পরিণত হয়েছে । পৃথিবীর তিন ভাগ জল। পৃথিবীর দেশগুলো তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা মেটাতে তাকিয়ে আছে সমুদ্রবক্ষে সঞ্চিত সম্পদের দিকে। ২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার যোগান দিতে তখন সমুদ্রের মুখাপেক্ষী হতে হবে। . বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতি বহুবিধভাবে অবদান রেখে চলেছে। বছরব্যপী ৩ থেকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকান্ড সংঘটিত হচ্ছে সমুদ্রকে ঘিরে। . বিশ্বের ৪ শ ৩০ কোটি মানুষের ১৫ ভাগ প্রোটিনের যোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু। . পৃথিবীর ৩০ ভাগ গ্যাস ও জ্বালানী তেল সরবরাহ হচ্ছে সমুদ্রতলের বিভিন্ন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র থেকে। . সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে সমুদ্র নির্ভর ঔষুধশিল্পও গড়ে তোলা সম্ভব। সমগ্র বিশ্বে ক্রমশঃ ব্লু ইকোনোমি জনপ্রিয় হচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে যতগুলো আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে তার সবগুলোতেই ব্লু ইকোনোমি ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। ২০১২ তে রিও+২০, সমুদ্র বিষয়ক এশীয় সম্মেলন, ২০১৩ সালে বালিতে অনুষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা এবং ব্লু গ্রোথ ইত্যাদি সম্মেলনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক সহায়তা এবং উন্নয়ন সংস্থা (OECD), জাতি সংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP), বিশ্ব ব্যঙ্ক, ফাউ (FAO), ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (EU) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উন্নয়ণ কৌশলের মূলেও থাকছে ব্লু ইকোনোমি। আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট বড় দেশ ব্লু ইকোনোমি নির্ভর উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করছে।

বিশ্বে ব্লু ইকোনমির প্রভাব

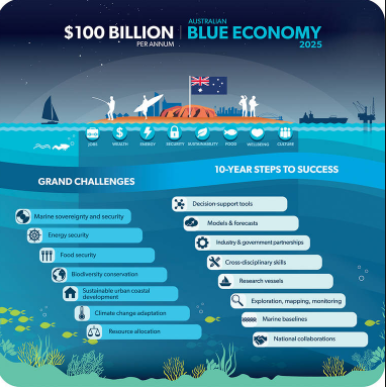

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার গবেষণা তথ্য তুলে ধরে দেশের প্রাচীন বাণিজ্য সংগঠন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) জানিয়েছে, বিশ্বজুড়ে সমুদ্র-সম্পর্কিত বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটছে। ২০০৭ সালে এই বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৫২ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। আর ২০২০ সালের মধ্যে তা বেড়ে ১ লাখ কোটি মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে। বিশ্বের ৩৫ কোটি মানুষের জীবিকা সরাসরি সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৫৪ লক্ষ লোক সরাসরি এ অর্থনীতির সাথে যুক্ত, যাদের বাৎসরিক মোট আয় প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ইউরো। সাগর থেকে প্রাপ্ত বায়ু, তরঙ্গ বা ঢেউ, জোয়ার-ভাটা, জৈব-তাপীয় পরিবর্তন, লবণাক্ততার মাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণে নবায়নযোগ্য শক্তির জোগান পাওয়া সম্ভব। প্রতি বছর পৃথিবীতে সমুদ্রবর্তী বায়ু ব্যবহারের সক্ষমতা ৪০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ববাণিজ্যের ৮০ শতাংশ সম্পাদন হয় সমুদ্রপথে । বিশ্বের প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ সামুদ্রিক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন মানুষ সামুদ্রিক মাছ আহরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত । এর মধ্যে ৯০ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশে বসবাসকারী। শুধু উন্নয়নশীল দেশেই ২৫ বিলিয়ন ডলার মাছ কেনাবেচা হয়। সমুদ্রের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৈশ্বিক জিডিপিতে ৯ শতাংশ অবদান রাখছে পর্যটন খাত। এ ছাড়া জ্বালানি খাতও রাখছে ব্যাপক অবদান। সমুদ্রকে ঘিরে সারা বছর ৩ থেকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হচ্ছে পৃথিবীতে। বিশ্বের প্রায় ৫০০ কোটি মানুষের ১৫ ভাগ প্রোটিনের জোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু। পৃথিবীর ৩০ ভাগ গ্যাস ও জ্বালানি তেল সরবরাহ হচ্ছে সমুদ্রতলের বিভিন্ন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র থেকে। সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জ্ঞান ও গবেষণা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমুদ্রনির্ভর ওষুধ শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অর্থনীতির সিংহভাগ সমুদ্রনির্ভর। আবার অস্ট্রেলিয়া সমুদ্রসম্পদ থেকে বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করছে।

বাংলাদেশের সম্ভাবনা?

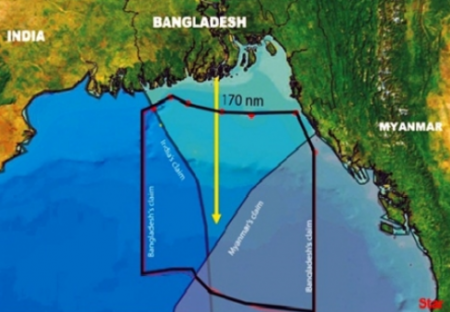

বাংলাদেশ ভারত ও মিয়ানমারের কাছ থেকে সাগরে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার জলসীমায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সমুদ্র বিজয়ের পর দেশে ব্লু ইকোনামির ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।সমুদ্র ব্যবহার করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে বাংলাদেশের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। বাংলাদেশ এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার রাষ্ট্রাধীন সমুদ্রের অধিকার এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল অবধি মহীসোপানের অধিকার অর্জন করেছে, যা এক বিশাল বিজয় এবং অবিস্মরণীয় প্রাপ্তি । সাগর থেকে প্রাপ্ত বায়ু, তরঙ্গ/ঢেউ, জোয়ার-ভাটা, জৈব-তাপীয় পরিবর্তন এবং লবণাক্তর মাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণে নবায়নযোগ্য শক্তির যোগান পাওয়া সম্ভব। প্রতি বছর পৃথিবীতে সমুদ্রবর্তী বায়ু ব্যবহারের সক্ষমতা ৪০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । সমুদ্রসীমা নিয়ে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিরোধের অবসানের পর আমরা বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় ৮০ শতাংশের মতো বিশাল সমুদ্র এলাকা লাভ করি, যা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য খুবই গৌরবের ও আনন্দের; কিন্তু এ সুবিশাল সম্পদ যদি আমরা সঠিকভাবে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে না পারি তাহলে আমাদের এ অর্জনের কোনো মূল্য থাকবে না।

বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ যোগান আসে সমুদ্র থেকে। বিশ্বের মোট মৎস্য উৎপাদনের ১৬% অবদান খোদ বঙ্গোপসাগরের । বঙ্গোপসাগরে রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ। প্রতি বছর সেখান থেকে ৬৬ লাখ টন মৎস্য আহরণ করা যেতে পারে; কিন্তু বাস্তবে আমরা সেখান থেকে খুব কমই আহরণ করছি। আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য খাতের অবদান সাড়ে চার ভাগেরও কম। অথচ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা তা অনেকাংশে বাড়িয়ে ফেলতে পারি। এজন্য আমাদের আধুনিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মাছ ধরার কৌশলেও পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে।

২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে বাংলাদেশ। এরপর থাইল্যান্ড, ভারত ও চীন। নতুন জলসীমার অধিকার পাওয়ায় ব্লু ইকোনমি প্রসারে বাংলাদেশের জন্য এই বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্রে মাছ আহরণের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ২৫তম। মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পর সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের সম্ভাবনাকে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। ফলে গভীর সমুদ্র এলাকায় বিশাল অংশ বাংলাদেশের জলসীমায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নতুন এ জলসীমার পরিমাণ বাংলাদেশের মোট স্থল অঞ্চলের প্রায় ৮১ শতাংশ।

মৎস্যসম্পদ ছাড়াও সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে বহু খনিজ সম্পদ। খনিজ সম্পদগুলোর মধ্যে লবণের কথা বললে আমাদের উপকূলে রয়েছে ৩০০ লবণ শোধনাগার, যেগুলো সাত বছর ধরে বছরে ৩ দশমিক ৫ লাখ টন করে লবণ উৎপাদন করছে, যা বাজারের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। লবণ শিল্পের দিকে একটু মনোযোগ দিলেই একে একটি রফতানিমুখী লাভজনক শিল্পে পরিণত করা সম্ভব।

এছাড়া বাংলাদেশ সমুদ্র থেকে যেসব সম্পদ পেতে পারে তা হলো— বিভিন্ন খনিজ পদার্থ যেমন- গ্যাস, তেল, কপার, ম্যাগনেশিয়াম, নিকেলসহ আরো অনেক মূল্যবান ধাতু যেমন- কোবাল্ট ইত্যাদি।

বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ৭০ শতাংশ আসে সমুদ্রে মাছ আহরণ, সামুদ্রিক খাদ্য ও বাণিজ্যিক সমুদ্র পরিবহন থেকে। প্রায় ৩ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসব কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর বিশ্বব্যাংক বলছে, মাছ খাত-সংশ্লিষ্ট পেশায় বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ নিয়োজিত। এর মধ্যে কেবল সামুদ্রিক মাছ আহরণে নিয়োজিত আছে ৫০ লাখ মানুষ। এর পরও সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অনুপস্থিতি, দক্ষ মানবসম্পদের অভাব, স্টেকহোল্ডারদের মাঝে সমন্বয়হীনতা, পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সামর্থ্যরে অভাবে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বাড়ছে না বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক ও অর্থনীতি বিশেষকরা।

জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজভাঙা শিল্পে বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বে ১৩তম স্থান অধিকার করে আছে। একটি হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশ এ শিল্পে বর্তমান বিশ্বে প্রায় ২৪.৮ শতাংশ অবদান রাখতে সক্ষম। বিশ্বজুড়ে নৌযান নির্মাণশিল্প আজ বিলিয়ন ডলারের শিল্প। ঐতিহাসিকভাবেই এই শিল্পে আমাদের ছিল গর্ব করার মতো ঐতিহ্য। ১৫ থেকে ১৭ শতকে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণে ভারতীয় উপমহাদেশের সুনাম ছিল। মুন্সীগঞ্জের মীরকাদিম বন্দর ছিল সমুদ্রগামী নাবিকদের কাছে বহুল পরিচিত। সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়মিত নোঙর করত এই বন্দরে। নৌযাত্রা ও নৌযান নির্মাণের সেই ঐতিহ্য আবার নতুন করে ফিরে এসেছে আমাদের দেশে। বর্তমানে দেশে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ ও রফতানি হচ্ছে। ইউরোপের বেশ কিছু দেশ তাদের জাহাজ নির্মাণের জন্য বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছে। বিদেশি জাহাজে পণ্য পরিবহনের জন্য বছরে আমাদের প্রায় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়। একটি স্থানীয় জরিপের তথ্যানুসারে, প্রতি বছর প্রায় ২৬শ' বিদেশি জাহাজ বাংলাদেশে আসে। কিন্তু আমাদের নিজস্ব জাহাজের সংখ্যা মাত্র ৬৯। দেশীয় জাহাজবহর সমৃদ্ধ করে নিজেদের পণ্য পরিবহনে বিদেশনির্ভরতা কমাতে পারলে একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব, তেমনি কোস্টাল শিপিং চালু করা গেলে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে বর্তমানে প্রায় ৬০০ জাহাজ প্রতি বছর নোঙর করে। নীল অর্থনীতির প্রভাবে এ সুযোগ অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে প্রসার ঘটবে বিভিন্ন শিপিং এজেন্সির পদচারণা, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং কোম্পানি এবং ব্যাংক ও বীমা ব্যবসা। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, নীল অর্থনীতির সুযোগ বাংলাদেশের সম্পদের সিংহদুয়ার উন্মোচন করার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে ।

পর্যটনশিল্প একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম উদীয়মান শিল্প বলে বিবেচিত হচ্ছে। এক্ষেত্রেও রয়েছে সমুদ্রের অবদান। বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম লাভজনক খাত হলো সাগর-মহাসাগরভিত্তিক পর্যটন ব্যবস্থা। নয়নাভিরাম সমুদ্রসৈকত, আকর্ষণীয় দ্বীপ এবং বিলাসবহুল প্রমোদতরীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই ব্যবস্থায় আমাদের অংশগ্রহণের অবারিত সুযোগ বিদ্যমান। অর্থনীতির বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, পর্যটন খাত যে হারে এগিয়ে যাচ্ছে সে ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী এক দশকের মধ্যে তা হয়ে উঠবে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী অর্থনৈতিক খাত এবং বিশ্ব পর্যটনের আয়ের সিংহভাগ আসবে সাগরভিত্তিক পর্যটন থেকে। আমাদের দেশে রয়েছে প্রকৃতির নানা অপরূপ সৌন্দর্য। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন, পার্বত্য চট্টগ্রামের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, সিলেটের চা বাগান, দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা নানা প্রত্নতাত্তি্বক নিদর্শন আমাদের দেশকে করেছে সমৃদ্ধ। এর সঙ্গে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের উপকূলবর্তী পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে গড়ে তোলা ও সমুদ্র পর্যটন শুরু করা গেলে রাজস্ব অর্জনের এক নতুন খাত উন্মোচিত হবে।

লবণ আহরণ ও উত্তোলন সমুদ্র উপকূলের একটি উত্তম ব্যবসা এবং সমুদ্র হচ্ছে এই অর্থকরী সম্পদ সৃষ্টির অফুরন্ত ভাণ্ডার। অনেকের মতে, সুযোগ পেলে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন টন লবণ রফতানি করতে পারে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, এ দেশের মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য যেতে হবে না, দেশ তাদের দিতে পারবে অফুরন্ত সুযোগ, অনেক লাভজনক ব্যবসা ও কর্মকাণ্ড। লক্ষণীয় যে, নীল অর্থনীতিকে আজকাল অনেক দেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম সুযোগ হিসেবে চিহ্নিত করে সামনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। দারিদ্র্য নিরসনে, খাদ্য ও সম্পদের নিরাপত্তা অর্জনে নীল অর্থনীতির অবদান হতে পারে অসামান্য। এ সুযোগকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে অবশ্যই। এজন্য সমুদ্র বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা, সমুদ্রের দূষিতকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি ও সার্বক্ষণিক সতর্কতা প্রয়োজন। সম্পদ আহরণ অবশ্যই কঠিন ও জটিল বিষয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন শুদ্ধাচার এবং সতর্কতা, যাতে বিশ্ব পরিমণ্ডলে ন্যায়পরায়ণতার বার্তা সঠিকভাবে দৃশ্যমান হয়।

বাংলাদেশের চ্যালেন্স?

চ্যালেন্স মোকাবিলায় নিমক্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে । নিম্নরূপ -

ক.

#সঠিক ডাটাবেজ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান

#সমুদ্র সম্পদের পরিমান ও মূল্যাদি

#সম্পদের প্রকৃত বাজার যাচাই

#প্রয়োজনীয় আধুনিক অবকাঠামো

#দক্ষ জনশক্তি

#সঠিক কর্মপরিকল্পনা

#সম্পদ অনুসন্ধান টিম গঠন

#সম্পদের সংরক্ষন

#পরিবেশগত নিরাপত্তা

#সচল ইকোসিস্টেম মিথস্ক্রিয়ার নিশ্চয়তা

#মেরিন রিসোর্স ভিত্তিক গবেষণা

#পরিবেশবান্ধব ও তেক্সই নীতিমালা

খ . সমুদ্রবিদ্যার (Oceanography) নিম্নরূপ বিষয়ে গবেষণা করা, যথা

১. ভৌত সমুদ্রবিদ্যা (Physical Oceanography);

২. ভূতাত্ত্বিক সমুদ্রবিদ্যা (Geological Oceanography);

৩. রাসায়নিক সমুদ্রবিদ্যা (Chemical Oceanography);

৪. জৈব সমুদ্রবিদ্যা (Biological Oceanography);

৫. জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র (Climate Change and the Ocean);

৬. সমুদ্রবিদ্যা বিষয়ক অন্য যে কোনো বিষয়।

খ. সমুদ্রবিদ্যা সংশ্লিষ্ট মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, পরিচালনা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রয়োগ এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করা;

গ. গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাস্তবিক প্রয়োগের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক নি¤œরূপ সেবাসমূহ প্রদান করা, যথা

১. সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় সরকারি অথবা বেসরকারি যে কোনো প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উক্ত প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব (Environment Impact Assessment) বিষয়ক রিপোর্ট প্রদান এবং উপকূলবর্তী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ;

২. একটি আধুনিক Oceanographic Data Centre প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ তথ্য ও ফলাফল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;

৩. তৈল দূষণ ঝুঁকি নিরূপণ (Oil Spill risk Assessment) বিষয়ক রিপোর্ট প্রদান;

ঘ. সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রজন্মভিত্তিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জলজ এবং অজলজ, নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের পরিমাণ নির্ধারণের ও তা সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;

ঙ. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরিসহ সমুদ্র বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

চ. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমুদ্র বিষয়ে যোগসূত্র স্থাপনপূর্বক সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ;

ছ. সমুদ্র বিষয়ে গবেষণারত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্ষেত্রমত যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, সহযোগিতা প্রদান ও গ্রহণ এবং সমন্বয় সাধন;

জ. উপর্যুক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানী, গবেষণা জাহাজ (Research Vessel) এবং অন্যান্য উপযোগী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণসহ গবেষণার কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং

ঝ. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত যে কোনো দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন।

টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই ব্লু ইকোনমি ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয় যদি না সমুদ্রাঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমুদ্রের পরিবেশ এবং জীব ও অজীব সম্পদের রক্ষণ-সংরক্ষণ এবং সমুদ্রকে দূষণের হাত থেকে বাঁচানো যায়। জলদস্যুতা, মাদক অস্ত্র মানব পাচার ইত্যাদি আমাদের সমুদ্রাঞ্চলের খুব স্বাভাবিক ঘটনা । আমরা সামুদ্রিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে জাহাজ নির্মাণ ও ভাঙা এবং ওষুধ শিল্পেও আরো উপকৃত হতে পারি। ব্লু ইকোনমির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয় চালু এবং সেখানে পর্যাপ্ত আসন সংখ্যার ব্যবস্থা করতে হবে। সামুদ্রিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের জন্য আমাদের আগে সুনির্দিষ্ট খাতগুলো যেমন- অ্যাকুয়াকালচার, পর্যটন, মেরিন বায়োটেকনোলজি, শক্তি (তেল-গ্যাস), সমুদ্রতলে খনি খনন ইত্যাদি চিহ্নিত করতে হবে। তাছাড়া উপকূলীয় শিল্প কলকারখানাগুলোর বর্জ্য নিঃসরণ, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প ও বৈষয়িক জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি সাগরের স্বাভাবিক পরিবেশের জন্য প্রতিনিয়ত হুমকি তৈরি করছে। এ সকল সমস্যাগুলোকে যথাযথ ভাবে বিবেচনায় নিয়ে সামুদ্রিক সম্পদের সর্বচ্চ ব্যবহারের নিমিত্তে একটি কার্যকর কৌশল অবলম্বন করা বাংলাদেশ সরকারের জন্য সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমির উন্নয়নে পার্শ্ববর্তী দেশের বা বিদেশের কি ভূমিকা?

২০১৩ সালে মিয়ানমার ও ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশেরে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির পর সরকার এ বিশাল অঞ্চলের সম্পদ আহরণের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করে। ২০১৪ সালেই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা, যেখানে ১৯ দেশ থেকে ৩২ জন বিশেষজ্ঞ অংশ নেন। অতিথিদের উপস্থিতিতেই সমুদ্রের সম্পদ কাজে লাগানোর ব্যপারে প্রতিজ্ঞ হয় বাংলাদেশ । সাগরের এ সম্পদ আহরণে দেশকে সমৃদ্ধ করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে গত বছরের আগস্টে চুক্তি করেছে সরকার। জানা গেছে, এ চুক্তির মাধ্যমে ইইউর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায় সরকার। এ চুক্তির আওতায় আগামী দুই বছর সমুদ্র অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ গবেষণা করবে সমুদ্র গবেষণায় দক্ষ ইইউ। এরপর এ সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে সরকারের কাছে সুপারিশমালা তুলে ধরা হবে। এ গবেষণায় এরই মধ্যে একজন ফরাসি ও একজন বাংলাদেশী গবেষক কাজ শুরু করেছেন এবং সরকার তাদের সব রকম সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এ ছাড়া সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সমুদ্রসীমার ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে ভারত ও চীনের সঙ্গে পৃথক সমঝোতা স্মারকে সই করেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের সময় দিল্লির সঙ্গে এবং গত বছরের অক্টোবরে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের সফরের সময় চীনের সঙ্গে সমুদ্র সম্পদ বিষয়ক সহযোগিতার জন্য পৃথক সমঝোতা স্মারকগুলো সই হয় । বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে মেরিটাইম সহযোগিতা বিষয়ক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন এবং ব্লু ইকোনমি সহায়তার ব্যাপারে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সইয়ের বিষয়ে গত ২০ ডিসেম্বর সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিভাগের সঙ্গে বৈঠক করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট। ওই বৈঠকের কার্যবিবরণী সম্প্রতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বৈঠকে মেরিটাইম সহায়তার আওতায় বঙ্গোপসাগরে জলজ উদ্ভিদ ও মাছ সংরক্ষণে মেরিন অ্যাকুরিয়াম এবং কক্সবাজারে সামুদ্রিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চীনের সহায়তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া সমুদ্র অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি) সহায়তা খাতে নবায়নযোগ্য শক্তি, মেরিন বায়ো টেকনোলজি, ইকো টুরিজম, সমুদ্র দূষণ, বনায়নসহ সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও গবেষণার ব্যাপারে চীনের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার ব্যাপারে ইতিবাচক মতামত দেওয়া হয়েছে।

ব্লু ইকোনমির মাধ্যমে অন্যান্য দেশ কীভাবে লাভবান হয়েছে?

বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতি নানাভাবে অবদান রেখে চলেছে । আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট বড় দেশ ব্লু-ইকোনোমি নির্ভর উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অর্থনীতির সিংহভাগ সমুদ্র নির্ভর। সম্প্রতি দেশটি এমনকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা গেলে সমুদ্র থেকে আহরিত সম্পদের মূল্যমান জাতীয় বাজেটের দশগুণ । প্রতিবছর ৩ থেকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে সমুদ্রকে ঘিরে। বিশ্বের ৪ শত ৩০ কোটি মানুষের ১৫ ভাগ প্রোটিনের যোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর, ৩০ ভাগ গ্যাস ও জ্বালানি তেল সরবরাহ হচ্ছে সমুদ্রতলের বিভিন্নগ্যাস ও তেল ক্ষেত্রে থেকে। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া সমুদ্র সম্পদ থেকে বর্তমানে প্রায় ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে থাকে। আর ২০১৫ সাল নাগাদ এ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১০০ বিলিয়ন ডলার । বর্তমানে সমুদ্র সম্পদ আহরণের বিষয়টি অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্র নির্ভরতা। সাগর ও মহাসাগর পৃথিবীর ৭২ শতাংশ দখল করে আছে এবং জীবমণ্ডলের ৯৫ শতাংশের উত্স হচ্ছে এগুলো। বিশ্বের ৮০ শতাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য চলে সমুদ্র পথে। তা ছাড়া, মত্স্য ও সমুদ্রের অভ্যন্তরে তেল গ্যাসসহ খনিজ সম্পদের কারণে সমুদ্র ঘিরে গড়ে উঠেছে ব্লু ওসান ইকোনমি বা নীল সমুদ্র অর্থনীতি বা সংক্ষেপে সমুদ্র অর্থনীতি। জীবনধারণের উত্সমূল এ সাগর। জীববৈচিত্র্যের বিপুল খাদ্যভাণ্ডার এ বিশাল সমুদ্র। তাই সারা পৃথিবী ব্যাপী বর্তমানে ব্লু ইকোনমির ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা শুরু হয়েছে।

©somewhere in net ltd.