| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

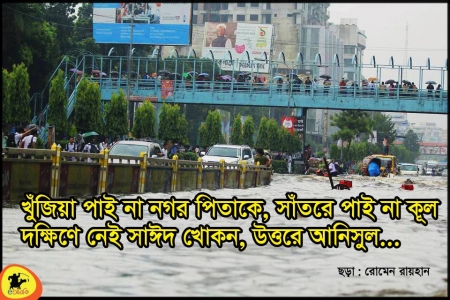

ঢাকাবাসী প্রায় আট বছর অপেক্ষা করার পর এক জনের পরিবর্তে এক জোড়া মেয়র পেয়েছে। প্রবাদ আছে সবুরে নাকি মেওয়া ফলে! ঢাকাবাসীর জন্য মেওয়া ফলেছে না ধুতরা ফলেছে তা বলার সময় হয়তো এখনো আসেনি। তবে মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। যেভাবেই হোক, যেমন নির্বাচনের মাধ্যমেই হোক, ঢাকাবাসী পেয়েছে দু’জন মেয়র। মেয়রদ্বয় ইতোমধ্যে তাদের দায়িত্ব গ্রহণের শত দিবস পার করেছেন। এই একশ দিনের মধ্যে তারা নগরবাসীর জন্য কী কী করেছেন, নির্বাচনের আগে দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে কতোটা কী বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন, বাস্তবায়নে (বায়বীয় নয়) বাস্তব কী পদক্ষেপ নিয়েছেন তা মূল্যায়ন করার সময় এসেছে।

উত্তর ঢাকার মেয়র আনিসুল হক নির্বাচনের আগে ১১ পৃষ্ঠার প্রতিশ্রুতিনামা (ইশতেহার) প্রকাশ করেছিলেন। ‘পরিচ্ছন্ন-সবুজ-আলোকিত-মানবিক ঢাকা’ শিরোনামের ওই প্রতিশ্রুতিনামায় প্রধান ছয়টি সমস্যা চিহ্নিত এবং সমাধানের ওয়াদা করেছিলেন আনিসুল হক। (এক) পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও পরিবেশবান্ধব ঢাকা। (দুই) নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ঢাকা। (তিন) সচল ঢাকা। (চার) মানবিক উন্নয়নের ঢাকা। (পাঁচ) স্মার্ট ও ডিজিটাল ঢাকা। (ছয়) অংশগ্রহণমূলক ও সুশাসিত ঢাকা।

দক্ষিণ ঢাকার মেয়র সাঈদ খোকনও তার প্রতিশ্রুতিনামায় ছয়টি সমস্যা এবং সমাধানের কথা বলেছিলেন। (এক) যানজট নিরসন। (দুই) দূষণমুক্ত নাব্য ও নিরাপদ বুড়িগঙ্গা। (তিন) পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান। (চার) পরিচ্ছন্ন, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর মহানগরী। (পাঁচ) দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। (ছয়) নাগরিকদের নিরাপদ জীবন উপহার। সাঈদ খোকনের নির্বাচনী ওয়াদানামার শিরোনাম ছিল, ‘পরিকল্পিত উন্নয়ন, সুযোগের সমতা, নিরাপদ ও দূষণমুক্ত আধুনিক ঢাকা’।

দুই মেয়রের এসব ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতিনামার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং শাখা প্রশাখা অনেক ব্যাপক। এক কথায় বলা যায় তারা দিস্তা দিস্তা লিখিত ওয়াদা করেছিলেন ঢাকাবাসীর সামনে। এর বাইরে বিভিন্ন বক্তৃতা, আলোচনায় আরও অনেক অলিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মাদকমুক্ত ঢাকা, হরতালমুক্ত ঢাকার কথাও বলেছেন। আমি অলিখিত প্রতিশ্রুতিগুলো আপাতত আলোচনার বাইরে রাখতে চাই। তারা নির্বাচনী ইশতেহার বা প্রতিশ্রুতিনামায় লিখিত যেসব ওয়াদা করেছিলেন সেগুলো কতোটা কী বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন, করেছেন বা বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিয়েছেন তা জানতে চাই। আমি মনে করি প্রতিজন সচেতন নাগরিকের জিজ্ঞাসা থাকা উচিৎ, গত একশ দিনে আপনারা কী করেছেন? আপনাদের করা ক’টি ওয়াদা পূরণ করেছেন? পূরণের জন্য বাস্তবমুখী কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন? সংবাদপত্র এবং তার মিডিয়ার উচিৎ জনগণের হয়ে সরাসরি মেয়রদের কাছে এসব প্রশ্নের জবাবদিহিতা চাওয়া।

মজার ব্যাপার হলো মেয়রদ্বয় এত এত ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি করলেও তারা কীভাবে এসব ওয়াদা পূরণ করবেন, কতো দিনে করবেন সে বিষয়ক কোনো ওয়ার্ক ম্যাপ, লোকেশন বা টাইম রিং উল্লেখ করেননি। আমি মনে করি, এখানেই তারা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তারা নিজেরাও জানেন তাদের যে ক্ষমতা এবং সিটি করপোরেশনের যে কাঠামো তাতে কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করলেও তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। আনিসুল হক বলেছেন, নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, সচল, সুশাসিত ঢাকা। সাঈদ খোকন বলেছেন, যানজট নিরসন, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু তারা কীভাবে পূরণ করবেন এসব ওয়াদা? এগুলো কী তাদের এখতিয়ারে আছে? কোনো প্রকারের কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ কী তাদের আছে? নেই। প্রতিশ্রুতিগুলোর ৯৫ ভাগের ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, কর্তৃত্ব নেই। এমন কি কোনো কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ারও তারা রাখেন না।

এখন প্রশ্ন হলো- তারা যা করতে পারবেন না, যা তাদের এখতিয়ারে নেই, তারা কেন সেসব প্রতিশ্রুতি করেছেন? কারণ তারা জানেন জনগণ এসব প্রতিশ্রুতি মনে রাখে না। কেউ কেউ মনে রাখলেও পত্রপত্রিকা এবং টিভির টকশোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কেউ জবাবদিহিতা নিতে আসে না। কারও কাছে জবাবদিহিতা করার দরকার হয় না। কোনো ভোটার প্রতিশ্রুতিনামা হাতে নিয়ে মেয়রের মুখোমুখি দাঁড়াবে না।

প্রতিশ্রুতির যে ৫ ভাগের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আছে সেগুলো তারা কতোটুকু কি বাস্তবায়ন করেছেন? ঢাকার কতো ইঞ্চি মাটি আবর্জনামুক্ত হয়েছে? ক’হাত ফুটপাত দখলমুক্ত হয়েছে? ক’টা পার্কে নতুন গাছ-গাছালি লাগানো হয়েছে, নগরবাসীর জন্য বসার, সময় কাটানোর উপযোগী করা হয়েছে? বর্ষার সময় জলাবদ্ধতা থেকে মানুষের কতোটুকু মুক্তি মিলেছে? নগর ভবন কতোটা দুর্নীতি মুক্ত হয়েছে? টেন্ডারবাজি, বরাদ্দবাজি কতোটা নিয়ন্ত্রণ হয়েছে? সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কতোটা সমন্বয় করা সম্ভব হয়েছে? ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজার টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, এর কতো ভাগ সিটি করপোরেশন সংগ্রহ করতে পারে এবং সঠিক প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশন করতে পারে? না পারলে কবে পারবে? কতো দিনে পারবে? এক দেড় কোটি মানুষ প্রতিদিন ঢাকায় পিলপিল করে, তাদের জন্য ক’টা গণশৌচাগার আছে? নেই কেন? কবে হবে? নির্দিষ্ট করে ওয়ার্ক ম্যাপ, লোকেশন এবং টাইম রিং জানার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে।

২.

ঢাকার মেয়ররা তাদের ক্ষমতার বাইরে এত এত প্রতিশ্রুতি করায় একটা বিষয় পরিষ্কার হয়েছে, তারা এবং তাদের রাজনৈতিক মুরব্বিরা জানেন জনগণের সমস্যা কোথায়। জনদুর্ভোগ কোথায়, কোন কোন জায়গায়, সে বিষয়ে তারা স্পষ্ট রকম ওয়াকিবহাল। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো প্রকারের গবেষণা ছাড়াই বলা যায়, ঢাকার মেয়রদ্বয় যেসব প্রতিশ্রুতি করেছেন সেগুলো বাস্তবায়ন ছাড়া ঢাকাকে ‘বাসযোগ্য’ বলা যাবে না। ঢাকাকে বাসযোগ্য করতে হলে তাদের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করা দরকার। প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করতে হলে বর্তমান কাঠামোর সিটি করপোরেশন ভেঙে ফেলতে হবে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। ঢাকার ৫৬টি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ কর্তৃত্ব মেয়রের হাতে দিতে হবে। এসব করার জন্য এবং বাসযোগ্য নগর গড়ার জন্য বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সবচেয়ে আদর্শ পদ্ধতি হলো ‘নগর সরকার’। ইউরোপ আমেরিকাসহ পৃথিবীর উন্নত প্রায় সকল দেশে নগর সরকার ব্যবস্থা চালু আছে। এমন কি পাকিস্তানের করাচিতেও নগর সরকার আছে। সেখানে তিন স্তরবিশিষ্ট নগর সরকার প্রবর্তন করা হয় ২০০০ সালে। করাচির নগর সরকার সিটি ডিস্ট্রিক কাউন্সিল, ১৮টি শহর কাউন্সিল এবং ১৭৮টি ইউনিয়ন কাউন্সিল নিয়ে গঠিত। এর মূল ইউনিট হচ্ছে ইউনিয়ন কাউন্সিল। এটি ২১ জন নির্বাচিত সদস্য দ্বারা গঠিত। ইউনিয়ন নিজাম বা মেয়র এবং নায়েবে নিজাম বা সহকারী মেয়র সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। নায়েবে নিজাম টাউন কাউন্সিলর হিসেবে ইউনিয়ন কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করেন। আর নিজাম সিটি কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পৃথিবীব্যাপী উন্নত যে শহরেই ১০ লাখের ওপরে মানুষ বাস করে সেখানেই নগর সরকার ব্যবস্থা চালু আছে। এই নগর সরকারের কাঠামো, পরিধি, ব্যাপ্তি, ক্ষমতা সব দেশে বা সব নগরে সমান নয়। যেমন পাকিস্তানের নগর সরকারের ক্ষমতা এবং তাইওয়ানের নগর সরকারের ক্ষমতা এক রকম নয়। আবার একই দেশের মধ্যেও সব শহরের নগর সরকারের ক্ষমতা, কাঠামো এক রকম নয়। অর্থাৎ সব নগর সরকারের আকার ও ক্ষমতা সমান নয়। শহরের গুরুত্ব, রাজস্ব আয়সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নগর সরকারের ক্ষমতা প্রণয়ন করা হয়। এদিক থেকে বলা যায় নিউইয়র্ক এর নগর সরকার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা এবং নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। সেখানের নগর সরকারকে তিন স্তরে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। নিউইয়র্কের মেয়রকে প্রায় একজন প্রেসিডেন্টের মতো ক্ষমতা দিয়ে রাখা হয়েছে।

৩.

ঢাকা শহরের মানুষের ভোগান্তির কোনো অন্ত নেই। কদমে কদমে ভোগান্তি, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বিষ। এতো অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আর সমন্বয়হীন জগাখিচুড়ি শহর পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে বলে আমার মনে হয় না। শুনেছি বসবাসের অযোগ্য শহরের তালিকায় ঢাকা নাকি দ্বিতীয়। না’জানি প্রথমটার অবস্থা কী! অবস্থা যাই হোক, আমি ঢাকা শহর দেখেছি, প্রথমটা দেখার কোনো আহলাদ আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। দীর্ঘ সময় প্রবাসে থাকি, বছরে দু’একবার দেশে যাই। একদণ্ড ঢাকায় দাঁড়াতে পারি না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। শ্বাসকষ্ট হয়। শিশুরা কাহিল হয়ে পড়ে। দৌড়ে পালাতে হয় ঢাকা ছেড়ে। কিন্তু পালালেই তো বাঁচা যায় না। ঢাকায় আসতেই হয়। গোটা দেশ ঢাকামুখী। ছোট ছোট কাজের জন্যও ঢাকায় ছুটতে হয়। ইচ্ছা করলেই ঢাকাকে এড়ানো যায় না। সত্যি বলতে কি, এড়াতে চাইও না। শুধু চাই ঢাকা বাসযোগ্য হোক। মানুষ তাদের মৌলিক সেবা এবং সুযোগগুলো সঠিকভাবে ভোগ করুক। দু’দিনের জন্য দেশে এসে আমরা যেনো বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারি। আমাদের ছুটির সময়টুকু যেন ডাক্তার বাড়ি ছোটাছুটি করে পার হয়ে না যায়। কদমে কদমে যেন হয়রানিতে পড়তে না হয়, চাওয়া বা প্রত্যাশা শুধু এটুকুই।

ঢাকায় নাগরিক সেবার নামে যা করা হয় তাতে মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়ে। এক রাস্তার কথাই যদি বলা শুরু করি দিস্তা দিস্তা লিখেও শেষ করা যাবে না। কে যে কখন রাস্তা কাটে, রাস্তা খোঁড়ে বোঝা বড়ই মুশকিল। তিতাস গ্যাস, ওয়াসা, টিএন্ডটি, বিদ্যুৎ যার যখন খুশি রাস্তা কাটে, রাস্তা খোঁড়ে। কাটা রাস্তা, খোঁড়া রাস্তা ফেলে রাখা হয় মাসের পর মাস। কোনো সমন্বয় নেই, জবাবদিহিতার বালাই নেই। ড্রেনের ময়লা কাদা তুলে রাস্তায় ঢেলে দেয়া হয়। গোটা শহরের রাস্তাগুলো নোংরা এবং চলাচলের অযোগ্য করে রাখা হয়। এ আবার কেমনতরো সেবা! সিটি করপোরেশনের সেবা নামক ‘যন্ত্রণায়’ মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত। মনে হয় নগরবাসী ভোট দিয়ে (এখন অবশ্য নগরবাসীর ভোট দরকার হয় না) জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে ভোগান্তি বৃদ্ধির জন্য। তারা কর দিয়ে ভোগান্তি খরিদ করে। নগরবাসীর এসব ভোগান্তি নিয়ে সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও কোনো সদুত্তর দিতে পারে না। তারা নিজেরাও হয়তো জানেন না কে কখন কী করছে। নগরের সব কিছুতে তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই, সমন্বয় নেই। সরকারি সেবা সংস্থাগুলো সিটি করপোরেশনের অধীনে নয়। যেমন পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, আবাসন, যানবাহন, পয়ঃনিষ্কাশন, সড়ক নির্মাণ, বন্দর কার্যক্রম, পরিবেশ, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য এবং আইন-শৃঙ্খলার মতো জনগুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোর ওপর সিটি করপোরেশনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ মৌলিক এই বিষয়গুলোর সঠিক পরিচালনা এবং সেবা পেতেই নগরবাসী ভোট দিয়ে মেয়রসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে। কর আদায় করে। এখন প্রশ্ন হলো, ভোগান্তি নামের এই গ্যাঁড়াকল থেকে বেরিয়ে নগরবাসীকে সত্যিকারের নাগরিক সেবা দিতে হলে কী করতে হবে? উত্তর হলো- বর্তমান সিটি করপোরেশনের কাঠামো ভেঙ্গে নগর সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নগর সরকারকে কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে। বর্তমান সিটি করপোরেশনের মতো করে নগর সরকার গঠন করলে কোনো লাভ হবে না। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। নীতিগত পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

৪.

পৃথিবীর উন্নত কোনো শহরকেই আমাদের দেশের মতো সিটি করপোরেশন দিয়ে ‘উন্নত’ করা যায়নি। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয়নি। শহরের শান্তি শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে সকল প্রকারের নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে এবং পরিকল্পিত শহর গড়তে হলে নগর সরকারের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের অতীত এবং বর্তমানের মেয়ররা (ঢাকার দুজন বাদে) এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন এবং স্বীকারও করেছেন। নগর পিতার চেয়ারে যে যখন বসেছেন তিনিই বুঝেছেন, জনকল্যাণে কিছু করতে হলে প্রচলিত ব্যবস্থার সিটি করপোরেশন দিয়ে হবে না। নগর সরকার বা সিটি করপোরেশনের আমূল পরিবর্তন ছাড়া কিছুই করা যাবে না। এসব নিয়ে অতীতে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আওয়ামী লীগ বা বিএনপি কোনো সরকারকেই নগর সরকারের বিষয়ে আগ্রহী হতে দেখা যায়নি। ঢাকায় প্রথম নগর সরকার গঠনের ধারণা নিয়ে আসেন একজন প্রবাসী। স্থানীয় সরকার গবেষক ও নিউইয়র্ক প্রবাসী আবু তালেব ১৯৯৭ সালে ঢাকার এক সেমিনারে নগর সরকার গঠনের কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে তার পরামর্শে সিডিএলজি বা সেন্টার ফর ডেমোক্রেটিক লোকাল গভর্ন্যান্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকার জন্য নগর সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে। এর অল্পদিন পরে তৎকালীন ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। এরপর সে সময়ের অন্য মেয়ররাও নগর সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী একবার নগর সরকারের রূপরেখাও ঘোষণা করেছিলেন। একইভাবে ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকা, খুলনার শেখ তৈয়েবুর রহমান, বরিশালের মজিবুর রহমান সরোয়ার, রাজশাহীর খায়রুজ্জামান লিটন, সিলেটের বদরউদ্দিন কামরানরা সবাই বিভিন্ন সময়ে নগর সরকারের পক্ষে মত দিয়েছেন। তারা ২০০৫ সালের জুন মাসে ঢাকায় এক যৌথ বৈঠক করে নগর সরকারের দাবি জানিয়েছিলেন। সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী একবার চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলেন, নগর সরকার হলে তিনি চট্টগ্রামকে আধুনিক শহরের মডেল হিসেবে গড়ে তুলবেন। তৈয়েবুর রহমান বলেছিলেন, টিএন্ডটি, পিডিবি, ওয়াসার মতো সরকারি সেবা সংস্থাগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সিটি করপোরেশনের ওপর দিতে হবে। নগর সরকারের গুরুত্ব নগর পিতারা বুঝলেও দেশের সরকার বোঝেনি কখনো। আওয়ামী লীগ অথবা বিএনপি কেউই পরিকল্পিত নগর নির্মাণ এবং নাগরিক সেবার স্বার্থে কখনোই নগর সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেনি। তারা ভেবেছে, ভাবছে তাদের ক্ষমতার কথা। তারা ঢাকার মেয়র এবং সিটি করপোরেশনকে ‘ঠুঁটো জগন্নাথ’ বানিয়ে রেখেছে। তাদের মেয়রদের প্রধান কাজ হলো দলের মিটিং মিছিলে লোক সাপ্লাই করা এবং দলীয়দের মধ্যে টেন্ডার ও দোকান বিলি-বণ্টন করা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে যখন প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন, তিনিই সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে তারা কখনোই বিশ্বাস করেননি, করেন না। তারা নাগরিক সেবা চান না, নিজেদের ক্ষমতা চান।

৫.

ঢাকায় নগর সরকার প্রতিষ্ঠার বাধা হিসেবে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ একবার বলেছিলেন, নগর সরকার গঠনে বাধা দেবেন আমলা, স্থানীয় সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এমপিরা। বাস্তবে হয়েছেও তাই। আমলা, মন্ত্রী, এমপি এবং তাদের অধীনের সংস্থাগুলো কখনোই নগর সরকারের পক্ষে কাজ করেনি। সিটি করপোরেশনকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়নি। তারা স্থানীয় সরকার এবং সিটি করপোরেশনকে গোঁজামিল দিয়ে চালাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। অথচ সাংবিধানিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত। সিটি করপোরেশন স্থানীয় সরকারের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কোনো সরকারই এই প্রতিষ্ঠানটিকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়নি। সিটি করপোরেশনকে সব সময় মন্ত্রণালয়ের অধীনে থেকে কাজ করতে হয়েছে। হাজারো আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় হাবুডুবু খেতে হয়েছে, হচ্ছে। ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে সাদেক হোসেন খোকা একবার রাজধানীর সিটি করপোরেশনকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরভুক্ত করার দাবি তুলেছিলেন। সরকারি সেবামূলক কোনো প্রতিষ্ঠানই সিটি করপোরেশনের অধীনে নয়। টিএন্ডটি, ওয়াসা, সড়ক ও জনপথ, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নগরের ট্রাফিক পুলিশসহ কোনো কিছুই সিটি করপোরেশন স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অথচ নগরের ঘরবাড়ি ও স্থাপনা নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, জনকল্যাণে জমি অধিগ্রহণ, ট্রাফিক পুলিশ, নদীর ঘাট এবং বন্দর নিয়ন্ত্রণের মতো ক্ষমতাগুলো যদি সিটি করপোরেশনের অধীনে থাকতো তবে নগরবাসীকে কিছুটা হলেও সেবা দিতে পারতো নামে মাত্র স্বায়ত্তশাসিত এই প্রতিষ্ঠানটি।

নাগরিক সেবা নিশ্চিত, আইনশৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক শহর গড়তে হলে ঢাকায় নগর সরকারের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু কেমন হবে নগর সরকারের কাঠামো? কী কী দায়িত্ব পালন করবে নগর সরকার? কেন্দ্রীয় সরকার কী কী এবং কতোটুকু ক্ষমতা দেবে নগর সরকারকে? নগর সরকার ব্যবস্থায় কোন কোন বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকার দেখবে? সব সিটির গুরুত্বতো সময় নয়। কোন সিটির নগর সরকারের আকার কী হবে এবং কী কী নির্বাহী ক্ষমতা পাবে, এগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়। এসব সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবে নিতে হবে। তবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না যাতে নগর সরকারের অবস্থাও বর্তমানের সিটি করপোরেশনের মতো তথৈবচ হয়। নাগরিকের কাছে নগর সেবা পৌঁছে দিতে সিটি সরকারও যেন অসহায় না হয়। এক্ষেত্রে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের নগর সরকারের আলোকে আমাদের দেশের নগর সরকার কেমন হবে এবং এর দায়িত্ব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করতে পারি।

নগর সরকার

জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত সেবামূলক সকল কাজ করবে নগর সরকার। নগরের উন্নয়ন এবং বাজেট তৈরি করবে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবে। নগরের আইনশৃঙ্খলা, ট্রাফিক পুলিশ, রাস্তা নির্মাণ, স্কুল কলেজ মাদরাসা নির্মাণ, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন আবাসনসহ সকল সেবা নিয়ন্ত্রণ করবে। শহরের শাসন বিভাগ মেয়র কর্তৃক পরিচালিত হবে। মেয়র সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। নগরের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব তিনি পরিচালনা করবেন। তার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তার নিজস্ব একটা প্যানেল থাকবে। তারা সবাই সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। মেয়রের কার্যপরিচালনার জন্য অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যুরো এবং কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। সব ক্ষমতা মেয়রের কাছে না রেখে মেয়র তার প্যানেল সদস্যদের মাধ্যমে ওয়ার্ড প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং জবাবদিহিতা সৃষ্টি করবেন।

নগর সরকার ব্যবস্থায় যে বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে

আইন বিভাগ, সুপ্রিম বিচার বিভাগ, জাতীয় নিরাপত্তা, কূটনীতি, মুদ্রা ছাপানো ইত্যাদি ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সারাদেশের নগর সরকারের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করবে কেন্দ্রীয় সরকার। নদী, বনসহ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, জাতীয় প্রকল্প প্রণয়ন ও বড় বাজেটের কোনো কিছু তৈরি করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকার তা নিয়ন্ত্রণ করবে। আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও রপ্তানির ব্যবস্থা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। মহাসড়ক নির্মাণ, সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যেসব কাজ মিউনিসিপ্যালিটি করতে পারে না সেগুলো করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

৬.

নিউইয়র্কের সিটি সরকার

আমেরিকার নিউইয়র্কের সিটি গভর্নমেন্ট বা নগর সরকার কাঠামো তিন স্তরে গঠিত। নির্বাহী (বীবপঁঃরাব) বিভাগ, আইন প্রণয়ন (ষবমরংষধঃরাব) বিভাগ ও বিচার (লঁফরপরধষ) বিভাগ। মোট পাঁচটি প্রশানসিক এলাকা নিয়ে নিউইয়র্ক গঠিত। প্রত্যেক এলাকার প্রশাসক বা প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন নির্বাচনের মাধ্যমে। তারা পদাধিকার বলে বিভিন্ন বোর্ড এবং কমিটির সদস্য হয়ে থাকেন। প্রশাসনিক প্রেসিডেন্ট তার এলাকার বাজেট তৈরি করেন এবং মেয়রকে নাগরিক সেবার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন।

ক. নির্বাহী বিভাগ : নির্বাহী বিভাগ শহরের সকল প্রকারের সেবা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা এবং পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সরকারি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণও নির্বাহী বিভাগের আওতাধীন। নির্বাহী বিভাগের প্রধান হচ্ছেন মেয়র। তিনি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। মেয়র তার কার্য পরিচালনার জন্য ডেপুটি মেয়র নিয়োগ দিয়ে থাকেন। ডেপুটি মেয়ররা তাদের কাজের জবাবদিহিতা করতে মেয়রের কাছে দায়বদ্ধ। যেসব কাজের জন্য ডেপুটি মেয়র নিয়োগ দেয়া হয় সেগুলো হলো- অপারেশন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, সিটি পলিসি নির্ধারণ, প্রশাসন এবং লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স। অপারেশন শাখার ডেপুটি মেয়র নগরীর যানবাহন, শ্রমিক অধিকার, আবাসন, স্যানিটেশন ও ভবঘুরে সেবা দেখভাল করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন শাখার ডেপুটি মেয়র সিটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, আবাসন রক্ষণাবেক্ষণসহ উন্নয়নের কাজ করেন। সিটি পলিসি শাখার ডেপুটি মেয়র শিক্ষা সংস্কৃতি, স্কুল ও আবাসনের পরিচালনা পর্ষদ তদারকি করেন। প্রশাসনের ডেপুটি মেয়র নগরের পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্রগুলো দেখভাল করেন। তাকে আর্ট কমিশনের দায়িত্বও পালন করতে হয়। লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স শাখার ডেপুটি মেয়র শহরের আইনশৃঙ্খলা ও বিচার ব্যবস্থা দেখভালের দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাহী বিভাগে মেয়র ছাড়াও আরও ক’জন কর্মকর্তা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। তারা হলেন, পাবলিক অ্যাডভোকেট ও কম্পট্রোলার। পাবলিক অ্যাডভোকেট সিটি সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক উন্নয়ন করতে কাজ করেন। তিনি নাগরিক এবং সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মেটাতে ভূমিকা রাখেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করেন এবং কমিউনিটি সম্পর্কে মেয়রকে পরামর্শ দেন। কম্পট্রোলারের কাজ হলো আর্থিক বিষয়ে মেয়রকে পরামর্শ দেয়া। তিনি সিটির রাজস্বনীতি এবং আর্থিক লেনদেন তদারকি করেন এবং নগর সরকারের ব্যয় খাতগুলো অডিট করেন। এছাড়াও যে পাঁচটি প্রশাসনিক এলাকা নিয়ে নিউইয়র্ক গঠিত সেগুলোর প্রেসিডেন্টরাও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। তারা তাদের এলাকার বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মেয়রকে পরামর্শ দেন এবং নিজ এলাকার প্রজেক্ট বাজেট তৈরি করেন। প্রশাসনিক অফিসের রাজনৈতিক নিয়োগ দেয়ার ক্ষমতাও তারা রাখেন।

খ. আইন প্রণয়ন বিভাগ : নিউইয়র্ক সিটির সকল আইন তৈরি করার ক্ষমতা রাখে সিটি কাউন্সিল। ৫১ জন কাউন্সিলর নিয়ে সিটি কাউন্সিল বা নগর আইনসভা গঠিত হয়। কাউন্সিলররা চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং তারা প্রত্যেকে এক একটি জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন। সিটি কাউন্সিলের প্রধানকে স্পিকার বলা হয়। সিটি কাউন্সিলের অধীনে একটি কমিউনিটি বোর্ড থাকে। এটি গঠিত হয় স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে। তাদের কাজ হলো সিটি কমিটিকে সাহায্য করা এবং পরামর্শ দেয়া। কমিউনিটি বোর্ডের সদস্যদের এক বছরের জন্য নিয়োগ দেন প্রশাসনিক প্রেসিডেন্টরা।

গ. বিচার বিভাগ : নিউইয়র্কে সিটি সিভিল কোর্ট ও ক্রিমিন্যাল কোর্ট নামে দুটি কোর্ট আছে। সিভিল কোর্ট ২৫ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে এবং ছোটখাটো দাবি ও আবাসন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করে। ক্রিমিন্যাল কোর্ট ছোট ছোট ক্রিমিন্যাল ও পারিবারিক মামলা পরিচালনা করে। তবে নিউইয়র্কে পারিবারিক মামলা নিষ্পত্তির জন্য আলাদা ফ্যামিলি কোর্ট চালু রয়েছে। তাছাড়া আমেরিকার অন্যান্য এলাকার মতো নিউইয়র্কেও কান্ট্রি কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট রয়েছে। এতে বড় ধরনের ক্রিমিন্যাল ও সিভিল কেসসহ অন্যান্য মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা করা হয়।

পাদটিকা

বাংলাদেশে মেয়রসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয় ‘নির্দলীয়’ভাবে। আমি মনে করি এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। নির্দলীয় শব্দটা ব্যবহার করে জাতির সঙ্গে প্রতারণা করা হয়। বাংলাদেশের কোনো নির্বাচনই নির্দলীয় হয় না। কাগজপত্রে নির্দলীয় বলা হলেও আমরা দেখি সকল নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর সরাসরি সম্পৃক্ততা থাকে। প্রার্থী যেই হোক, নির্বাচন হয় আওয়ামী লীগ-বিএনপির মধ্যে। সরকার এবং বিরোধীদল সরাসরি কোমরে কাপড় বেঁধে নেমে পড়ে তাদের প্রার্থীদের পক্ষে। আমি বুঝতে পারি না, খামোখা কেন নির্দলীয় শব্দটা ব্যবহার করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়! বরং দলীয়ভাবেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন হওয়া উচিৎ। মেয়র একজন গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রতিনিধি। তিনি যদি অরাজনৈতিক ব্যক্তি হন, তার যদি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকে জনকল্যাণ তো হবেই না, করপোরেশনের অবস্থা হবে আমলা আমলের মতো। কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি হবে, ঘাটতি হবে, লুটপাট হবে কিন্তু কোনো জনকল্যাণ হবে না। রাজনৈতিক অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে কোনো সিটি সঠিকভাবে চলতে পারে না। ঢাকায় যে দুজন মেয়র হয়েছেন তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কী আমি জানি না। তবে তারা যে রাজনীতির মানুষ না তা বুঝতে পারি। অন্য পেশার দু’জন মানুষকে হঠাৎ করে মেয়র বানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত ভুল। অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতেই তাদের ৫ বছরের মেয়াদ পার হয়ে যাবে। ইচ্ছা থাকলেও জনগণ তাদের দ্বারা কোনো সেবা পাবে না। কেউ কেউ বলতে পারেন কাজ করার সুযোগ না পেলে অভিজ্ঞতা আসবে কীভাবে? এজাতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই- সিটি করপোরেশন কোনো ভকেশনাল স্কুল নয়।

দেশের জাতীয় রাজনীতিও এখন অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের হাতে নেই। অবৈধ অর্থওয়ালাদের চাপে অভিজ্ঞরা ছিটকে পড়েছেন। ফলে রাজনীতি আর রাজনৈতিক ধারায় চলছে না। রাজনীতি এখন দুর্নীতি, স্বৈরনীতি, দানবনীতিতে পরিণত হয়েছে।

©somewhere in net ltd.

১| ১৩ ই জুলাই, ২০১৯ সকাল ১০:০৪

১৩ ই জুলাই, ২০১৯ সকাল ১০:০৪

রাজীব নুর বলেছেন: ঢাকা শহরে সমস্যা গুলোর স্থায়ী সমাধান নেই??