| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

অতন্দ্র সাখাওয়াত

অতন্দ্র সাখাওয়াত

তন্দ্রাকুমারী একটি কাল্পনিক চরিত্র যার সন্ধানে আছি নিশিদিন!!

দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম জাতীয়তাবাদের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু তার মতবাদের বাস্তবতা ভূপাতিত হয়েছিল। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুববর রহমানের রায় বাকশালের হৃদয় বিদারক ছোবলে ভূপাতিত হয়েছিল। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মৌলিক দিক নির্দেশ করেন। তার সেসব নির্দেশনাও বাঙ্গালী জাতিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। বাঙ্গালীদের বহুবার নড়েচড়ে বসতে হয়েছিল। বিশেষত, ফকির বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহে। এসব বিদ্রোহে তথাকথিত যুলুম নির্যাতনের চেয়েও বেশি আলোড়িত করেছিল ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি। আমি বলতে চাই, ইতিহাস যেহেতু আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নির্দিষ্ট করে দিতে পারেনি এবং আবহমান বাঙ্গালী সত্ত্বার মৌলিক আবেদনকে বলা যায় “পুতুল নাচ” যা পহেলা বৈশাখের র্যালী আর হিন্দু দেব-দেবীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন পোশাক ও অলঙ্কার (মেয়েদের শাড়ি ও গহনা এবং পুরুষদের)। বাঙ্গালী বরাবরই মিথ বা রূপকথা শুনতে খুব পছন্দ করে। কিন্তু তাদের মতো কখনো হতে পারে না। ইতিহাস তার সাক্ষী। বাঙ্গালীর মূল চেতনা হলো, বিদেশী কূটনৈতিক শক্তির কাছে মস্তকের অবনমন কিংবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাঙ্গা সেতু দিয়ে জীবন সাগর পার হবার অলীক আকাঙ্খা। সাম্প্রদায়িক পরিচয় পরিবর্তনশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল। অকালপক্ব কিছু বাঙ্গালী কথায় কথায় সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধনের বুলি আওড়ায়। অথচ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে যখন আরবে কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছে তখন আমাদের বাঙ্গালী চেতনা সম্ভবত জাগ্রতই ছিল। ইসলামের সাথে তার পরিচয় ঘটে একজন তুর্কি-আফগান যার নাম ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে। ১২০৪ সালে মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সেনা নিয়ে নদীয়ার রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে। রাজা লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি গঙ্গাপাড়ের ধর্মীয় তীর্থস্থান নদীয়ায় অবস্থান করেছেন। অপর দিকে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি ৩ দিন যাবৎ নদীয়ায় লুটপাট করে বাংলার একটি অংশ জয় করেন। যার ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা নির্মিত হয় এবং বিপুল পরিমাণ মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। সেই ফাঁকে বাংলা ভাষায় ঢুকে পড়ে বিভিন্ন আরবী-ফারসী শব্দ। বাংলার সাহিত্য চেতনায় যোগ হয় আরবী-ফারসী ঢং। পরবর্তীতে ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ মুঘল তথা মুসলিমদের দ্বারা ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালীগণ শাসিত হয়েছে। পরবর্তীতে ১৭৫৬ থেকে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ তথা খ্রিস্টানদের দ্বারা এ অঞ্চল শাসিত হয়েছে। তার মানে এই না, যে শাসকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতবর্ষের জনগণ তার নিজ সাংস্কৃতিক কক্ষপথ থেকে সরে এসেছে। ভারত এখনো একটি হিন্দু রাষ্ট্র। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মালম্বী ছিলেন এবং তিনি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ঘটানোর চেষ্ট করেছেন। খোদ বাংলাদশেই বিভিন্ন পুরাকীর্তির মধ্যে বৌদ্ধ বিহারগুলো অন্যতম। যা নির্দেশ করে বৌদ্ধ ধর্মের জয় জয়কার ছিল এক সময় এ দেশে। অথচ এ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি হলো ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী এবং এটি একটি মসজিদের নগরী। এ নগরীও তার স্বধর্মচ্যূত হয়েছে। এটি মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়নি বরং তা হয়েছে চোর-বাটপারদের আড্ডাখানা।

আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ বহুবার প্রমাণ করেছে যে, তারা দুর্নিতিগ্রস্ত এবং অপ্রয়োজনীয় রকমের পরিবারতান্ত্রিক। আমি জানি না আজ থেকে ৫০০ বছর পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বংশের লোকজন তাদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পারবে কিনা! সম্রাট বাবরের মুঘল বংশ পারেনি; সেন, পাল, গুপ্ত বংশ পারে নি উপমহাদেশের রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে টিকে থাকতে। বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসন পদ্ধতি হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্র মূলত গণমানুষের রায় লব্ধ একটি সরকার পদ্ধতি। গণমানুষ যদি মিথ্যা-অনিয়ম এবং কুকর্মের পক্ষে রায় দেয় তবে এই শাসন পদ্ধতি কি গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিৎ? গণমানুষের মধ্যে যারা সত্যবাদী-সচেতন তাদের রায়ে যদি সরকার গঠিত হতো তবে আমরা গণতন্ত্রেরই পূজারী হতাম। কিন্তু একজন মানুষ যদি শনিবার মানুষ হত্যা করে ঠিক তার পরদিনই, তার মতো অধিকাংশ বদ লোকদের হাজার হাজার ভোটে রবিবার বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনে অংশ নেয় এবং জনদরদী হিসেবে আখ্যা পায়, তখন নিশ্চই আমাদের বোধগম্য হয় যে, তার প্রাপ্ত গণরায় মূলত ধোঁকাবাজিরই শামিল। ধোঁকাবাজ তার জীবনে যতবার ধোকা দিতে সক্ষম হয় ততবারই তার আত্মা মিছিল করে ওঠে, “চির উন্নত মম শির”। অথচ তার সাফল্যের মূলে আছে, মুর্খ বা অসৎ লোকের সামাজিক রায়। আর মূর্খরাতো সামান্য দশ টাকার সিগারেটের বিনিময়েই তার সিদ্ধান্তকে পাল্টে ফেলে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে যে আওয়ামী লীগ গণভোটের সাগরে ভাসছিল ২০০১ সালে তারা ওই একই সাগরে ডুবে মরছিলো এবং স্থূল কারচুপির অভিযোগ করছিলো। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, উনারা বলতে চাচ্ছিলেন: জনরায়কে ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো শক্তি অল্প সংখ্যক মানুষ ধারণ করে। তারা ইচ্ছে করলেই কারচুপি অর্থাৎ চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে তাদের ঐ সকল জনরায়কে ভূ লুণ্ঠিত করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

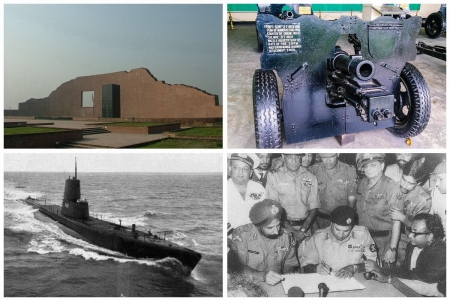

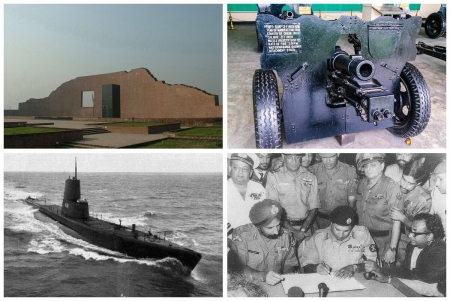

যে কয়টি হাতে গোণা মানুষের মৃত্যুতে বাঙ্গালী জাতির হীরকের খনি লুটপাট হয়ে গিয়েছিল তারা অবশ্যই মুক্তিযদ্ধে নিহত মুক্তিযোদ্ধা (বীরশ্রেষ্ঠ্র, ব্রীর উত্তম, বরি বীক্রম ও বীরপ্রতীকসহ) নন, তারা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ জিয়াউর রহমান এবং নাম জানা এবং অজানা অনেকে। আমার মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয় এটা ভাবতে যে, এই মুহূর্তে যাদের বীরশ্রেষ্ঠ হওয়ার ক্ষমতা বা সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের তেমন কোন নেক নজর নেই, তা বলাই বাহুল্য। সমাজের নীতি নির্ধারণে তাদের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নেই। তারা কারা? তারা সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস-ইত্যাদি সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ মানের সৈনিক। তারা সেনা, নৌ অথবা বিমান বাহিনী প্রধানদের মতো ততটা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন নয়। কিন্তু, মূলত তারাই মুক্তিযুদ্ধের বেশিভাগ খেতাব পেয়েছে। যেহেতু সংখ্যায় তারাই বেশি ছিল। যদিও তারা ততটা শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী নয় এবং পেটের দায়ে গ্রাম থেকে শহরে আসা গরীব মানুষ।

একইভাবে আজকের রাজনৈতিক হর্তাকর্তাগণ নিজগুণে নেতা হনননি কিংবা বলা যায় অনেক সাধারণ কর্মীর রক্তের ঋণে জর্জরিত হয়ে তিনি তার অবস্থান প্রাপ্ত হয়েছেণ। সব দাবী অস্বীকার করা যায়, কিন্তু রক্তের দাবী অস্বীকার কারা সম্ভব না। একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে প্রথমে তার সূর্যসন্তানদের রক্ত ঝরাতে হয়। আমাদের দেশে সেসব হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাত্রির চেয়ে ১৪ ডিসেম্বরের কালরাত্রি আমাদের জন্য অধিকতর শোকের দাবিদার বলে আমার ধারণা। যদিও মাত্র ৯৮৯ জন শহীদ হন ১৪ই ডিসেম্বর সেই রাতে। অপর দিকে ২৫শে মার্চে শহীদ হয় ৭,০০০ জন মানুষ। কিন্তু এই দুই হত্যাকান্ডের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। কোন এক আইনসভায় জর্জ সাহেবের রায়েই এসব কিছু সংঘটিত হয়েছিল। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও শহিদ জিয়াউর রহমানকেও হত্যা করা হয়েছিল গুপ্ত পথেই। এবং তারা প্রশাসনিক গদবাঁধা নিয়মের ধার ধারে নাই বলেই তাদের পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। সুতরাং প্রশাসনিক আদেশ মান্য করা সত্যের পথ বা সফলতার পথ নাও হতে পারে! আর হালের কাদের মোল্লা ও দেলোয়ার হোসেন সায়েদীর মৃত্যূদন্ডাদেশ কার্যকর করার ব্যাপারে যে বা যারা প্রশাসনকে চাপ দিয়েছিল, সেসব মহান সুশিক্ষিত বা স্বশিক্ষিতরা আজ কোথায়? আজ কেন দেশের বিদ্যুৎ বিপর্যয়, মুদ্রাস্ফীতি আর মানুষের মৌলিক অধিকারের অনিশ্চয়তার প্রতিবাদে শাহবাগে বিক্ষোভ হয় না কেন? আজ কি বিবেকে তালা মেরে তারা ঘরের কোণায় পড়ে আছেন? আসলে যারা ক্ষমতাশীল, তারা সব সময়ই আইনের ঊর্ধ্বে থাকেন। আজকে যারা মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদকে দমন করার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন, তারা যতই তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উপরে উঠতে চাইবেন, বানরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উঠবার মতো অবস্থা হবে। রক্তের দাবী হলো সবচেয়ে বড় দাবী যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হবে। হযরত ইমাম হোসেন যেমন ইয়াজিদের কাছে বায়াত না হয়ে পরিবার ও সঙ্গীসহ জীবন দিয়ে গেছেন, তেমনি অনেক মানুষ আজও সমাজে বিদ্যমান যারা আপোস করতে জানে না। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ মনে পড়ে যায়, “আমি বাঙ্গালী, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, একবার মরে দুইবার মরে না।” এটাই মূলত দেয়ালে পিঠ ঠেকা মানুষের চরমপন্থী বক্তব্য। দিন দিন জাতি হিসেবে আমরা ঠিক ঐ রকমই একটি অদৃশ্য দেয়ালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদেরও চরমপন্থী আচরণের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। হয়তো আজ, নয়তো কাল, অথবা পরশু। ইতিহাস স্বাক্ষী আছে, যারা নিজেরা চরমপন্থী, স্বেচ্ছাচারী তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করার কোন বিকল্প নেই। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, মুক্তিযোদ্ধারা চরমপন্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ যেসব রাষ্ট্র পাকিস্তানীদের পক্ষ নিয়েছিল তারাও চরমপন্থীই ছিলেন। তাদের বিষয়ে হাত ধুয়ে ফেলার সময় হয় নি হবে না। তারাও পরোক্ষভাবে এইসব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। আজ যেসব মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে আছেন, হয়তো তাদেরকে সবাইকে এনে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করা উচিৎ, তবেই তারা বলতে পারবে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বিরোধী কারা ছিল, এবং তাদের প্রতি আমাদের আচরণ কী হওয়া উচিৎ। কোনো ভীনদেশী লেখকদের আইনের বই দিয়ে দেশীয় অপরাধের বিচার করা কতটুকু বাস্তসম্মত- সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট দ্বিধা আছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি কোন বিদেশী বই মুখস্ত করা বুলি ছিল না। কিংবা বিসিএস গাইডের মতো কোন পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের মুখস্ত করা জ্ঞান ছিল না। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাস্তবতা বোধ থেকে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খানের ডাকা এসেম্বলিতে যাবেন না কিন্তু দুইটি শর্তে তিনি সেখানে যেতে রাজি হবেন। প্রথমত, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নিরপরাধ বাঙ্গালীদের হত্যার তদন্ত। এ ব্যাপারে তিনি ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে বক্তব্য দেন। যেহেতু এ দুটিতে ইয়াহিয়া খান রাজি হয় নাই, সেহেতু বঙ্গবন্ধু বৈঠকে যান নাই এবং ইয়াহিয়া খান ঐ দুই শর্তের বিপক্ষে অবস্থান করে ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে চরমপন্থার একটি অনন্য নজির স্থাপন করেন। এমন রাত যেনে পৃথিবীতে আর কখনো না আসে, সে কামনাই করি। তবে বঙ্গন্ধু তৎকালীন শাসনতন্ত্রের বিপক্ষে অর্থাৎ আইন অমান্য করে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে চূড়ান্তভাবে সফল হন। তখন ১৭ এপ্রিলের সরকার বা অস্থায়ী সরকার যে তৎকালীন সামরিক শাসন কিংবা সংবিধান পরিপন্থী চরমপন্থা তাতো সুস্পষ্ট। এই চরমপন্থাটাই মূলত বীরত্ব- সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আজকে যাদের রাজাকার বলা হয়, তারা তৎকালীন পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের সমর্থক। সংবিধান অনুসরণ কিংবা অন্য কোন অপ্রিয় কারণে তারা আজকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলছে এবং তাদের মুখে থু থু ছিটানো হচ্ছে। এতে কি নতুন করে আরো বেশি রক্তপাত হচ্ছে না? সেসব রক্তের দাগ কবে শুকাবে, কে জানে! এতে নতুন নতুন চরমপন্থী তৈরী হবার সম্ভাবনা তৈরী হচ্ছে।

উপরের আলোচনার ইতি টানতে চাইছি। তবে আলোচনায় আমি যা বুঝানোর চেষ্টা করেছি, তা হলো, সাংস্কৃতিক বোধে থেকে আমাদের মনে যে ভালো মন্দের বিচার সৃষ্টি হয় তা চায়ের কাপে উড়ন্ত ধোয়ার মতো। কোন কিছু থেকে ধোয়া বেরুলেই তা যে চিরউষ্ণ হবে এমন কোনো কথা নেই। এটাই হুজুগ। বৃটিশ, মোঘল, সেন , পাল, গুপ্ত সাম্রাজ্য যেভাবে এক এক করে শেষ হয়েছে তেমনি প্রতিটি সাম্রাজ্যই প্রচুর রক্তপাতের কারণেই শেষ হয়েছে। রক্তের দাগতো চাযের কাপের ধোয়ার মতো নয়। এটা বরং এসিডের মতো। দেখে বুঝা যাবে না যে, সেটা উত্তপ্ত। উত্তপ্ত পদার্থ হিসেবে যেমন চায়ের কাপের চেযে এসিড বেশি কার্যকর, তেমনি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের চেয়ে দৃঢ় চরমপন্থাই যুদ্ধ জযের জন্য নিরাপদ। আর মনে রাখবেন, চরমপন্থী না হলে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ বা ১৬ই ডিসেম্বর আমরা পেতাম না।

২| ![]() ১০ ই আগস্ট, ২০২২ সন্ধ্যা ৬:০০

১০ ই আগস্ট, ২০২২ সন্ধ্যা ৬:০০

অতন্দ্র সাখাওয়াত বলেছেন: চেষ্টা করেছি নিজের মতো করের লেখার। হয়তো পরের বার আরো ভালো হবে।

©somewhere in net ltd.

১| ০৬ ই আগস্ট, ২০২২ রাত ৩:২৫

০৬ ই আগস্ট, ২০২২ রাত ৩:২৫

কামাল৮০ বলেছেন: অনেক কথা একসাথে বলতে যেয়ে কোন কথাই ভালো মতো বলা হয় নাই।