| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

জুল ভার্ন

জুল ভার্ন

এপিটাফ এক নিঃশব্দ প্রচ্ছদে ঢাকা আছে আমার জীবনের উপন্যাস... খুঁজে নিও আমার অবর্তমানে... কোনো এক বর্তমানের মায়াবী রূপকথায়। আমার অদক্ষ কলমে... যদি পারো ভালোবেসো তাকে... ভালোবেসো সেই অদক্ষ প্রচেষ্টা কে, যে অকারণে লিখেছিল মানব শ্রাবণের ধারা.... অঝোর শ্রাবণে।।

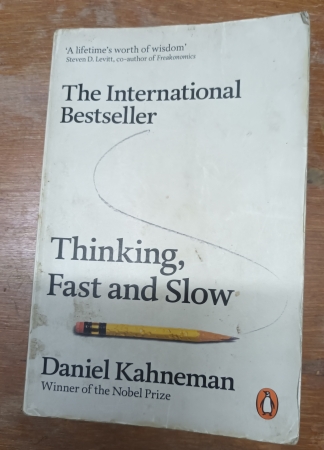

ড্যানিয়েল কাহনেম্যানের “Thinking, Fast and Slow”- ড্যানিয়েল কাহনেম্যান।

বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত এবং পঠিত ড্যানিয়েল কাহনেম্যানের “Thinking, Fast and Slow” বইটি কিনেছিলাম অনেক বছর আগে। সত্যি বলতে- ওয়ার্ল্ড বেস্টসেলার বিশ্ববিখ্যাত বই হলেও ইংরেজি ভার্সন- খটমটে ইংরেজি- সহজবোধ্য নয়, তাই অল্প এবং মাঝেমধ্যে বিভিন্ন অধ্যায় চোখ বুলিয়ে রেখে দিয়ে ছিলাম। হাতের কাছে নতুন কোনো বই না থাকায় গত দশদিন যাবত “Thinking, Fast and Slow” বইটি পড়েছি।

বইটি মূলত মানুষের চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে লেখা। লেখক দেখিয়েছেন যে আমাদের মস্তিষ্ক দুটি ভিন্ন ধরনের চিন্তার পদ্ধতিতে কাজ করেঃ

সিস্টেম- ১ (Fast Thinking): স্বতঃস্ফূর্ত, দ্রুত, আবেগনির্ভর ও স্বয়ংক্রিয় চিন্তা। উদাহরণঃ কাউকে দেখে তার মুখভঙ্গি থেকে মনের অবস্থা আন্দাজ করা, সহজ যোগ-বিয়োগ করা।

সিস্টেম- ২ (Slow Thinking): যৌক্তিক, বিশ্লেষণধর্মী, মনোযোগী ও ধীর চিন্তা। উদাহরণঃ জটিল অংক সমাধান করা, বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া।

বইটিতে বলা হয়েছে-

আমরা সচরাচর সিস্টেম ১ এর ওপর বেশি নির্ভর করি, যা দ্রুত কিন্তু ভুল করার প্রবণতা বেশি। পক্ষপাত (bias) ও মানসিক শর্টকাট (heuristics) আমাদের বিচার-বিশ্লেষণকে প্রভাবিত করে। মানুষ অনেক সময় যৌক্তিক না হয়ে আবেগ বা সহজ উত্তরকে প্রাধান্য দেয়।

অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোতেও এ প্রভাব স্পষ্ট।

শেষ পর্যন্ত কাহনেম্যান দেখান, মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পুরোপুরি যুক্তিনির্ভর নয়; বরং আবেগ, অভ্যাস ও মানসিক সীমাবদ্ধতা এতে বড় ভূমিকা রাখে।

এক কথায়, বইটি আমাদের শেখায়- নিজের চিন্তার ভুল ও দুর্বলতাগুলো চিনে নিয়ে, সঠিক সময়ে সঠিক ধরনের চিন্তা ব্যবহার করতে শিখতে হবে।

![]() ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৬:৩০

১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৬:৩০

জুল ভার্ন বলেছেন: আসলেই “কোনো মানুষের চিন্তা কখনোই ১০০% নির্ভুল নয়”- এটা আমরা দৈনন্দিন জীবনেই বুঝতে পারি। কিন্তু বই পড়ার মাধ্যমে বিষয়টা শুধু জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং গভীরভাবে বোঝা ও অনুধাবন করার সুযোগ তৈরি হয়।

কিছু কারণ বলিঃ-

★ নিজস্ব ধারণা বনাম প্রমাণিত জ্ঞানঃ

আমরা আন্দাজে বা অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারি চিন্তায় ভুল থাকতে পারে। কিন্তু বই আমাদের দেখায়- কেন ভুল হয়, কীভাবে ভুল হয়, এবং কীভাবে সেই ভুল ধরা যায়। যেমন মনোবিজ্ঞানের বইতে cognitive bias গুলো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা থাকে।

★ বোধ থেকে যুক্তিঃ

আমরা জানি “সবাই ভুল করতে পারে”, কিন্তু বই আমাদের শেখায় কোন পরিস্থিতিতে মানুষের মস্তিষ্ক বেশি ভুল করে, কোন ক্ষেত্রে কম করে। ফলে জ্ঞানটা যুক্তিনির্ভর হয়।

★ গভীরতা ও দৃষ্টিভঙ্গিঃ

নিজের অভিজ্ঞতা সীমিত। বই পড়লে দুনিয়ার বহু চিন্তাবিদের অভিজ্ঞতা ও গবেষণা আমাদের সামনে আসে। ফলে একই সত্যকে আমরা অনেক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি।

★ সচেতন প্রয়োগঃ

শুধু জানলে হয়তো মাথায় থাকে, কিন্তু বই পড়া সেই জ্ঞানকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করার মানসিক অভ্যাস গড়ে তোলে।

অর্থাৎ, বই নতুন কিছু জানার জন্য নয়, বরং যা জানি সেটাকে গভীর, পরিস্কার ও সচেতনভাবে বোঝার জন্য অপরিহার্য।

তাছাড়া, প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার একটা বইয়ে শুধু ওই একটা বাক্যের জন্য লেখা হয়নি। প্রতিটা প্রচ্ছদে, অধ্যায়ে এক একটা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২| ![]() ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:২২

১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:২২

বিজন রয় বলেছেন: প্রনাম! এত সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য।

শুভকামনা রইল।

![]() ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:৫২

১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:৫২

জুল ভার্ন বলেছেন: ধন্যবাদ ভাই। ❤️

৩| ![]() ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:২৮

১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:২৮

শায়মা বলেছেন: এই বই নিয়ে আরও লেখো ভাইয়া।

একটু একটু করে লিখো!! তবুও লিখো !

![]() ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:৫৪

১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ৮:৫৪

জুল ভার্ন বলেছেন: লিখবো ❤️

অন্তত OP ওয়ান এর জ্বলুনি বাড়াতে

৪| ![]() ১৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:২৬

১৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:২৬

শেরজা তপন বলেছেন: শায়মা আপুর সাথে একমত। এত কষ্ঠ করে পড়লেন আর শেয়ার করলেন এত্তোটুকুন!!

![]() ২০ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:৫৭

২০ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:৫৭

জুল ভার্ন বলেছেন: ওকে, গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অধ্যায় ধরে কিছু লেখার চেষ্টা করবো।

৫| ![]() ১৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:২৬

১৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:২৬

শেরজা তপন বলেছেন: টাইপোঃ কস্ট*

![]() ২০ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:৫৮

২০ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ৯:৫৮

জুল ভার্ন বলেছেন: আমারও অমন টাইপো অহরহ হয়।

©somewhere in net ltd.

১| ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৬:০৪

১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৬:০৪

বিজন রয় বলেছেন: কোনো একজন মানুষের তার চিন্তা কখনোই ১০০% নির্ভুল বা নিশ্চিত নয়। এটাতো এই বই পড়ার অনেক আগে থেকেই আপনি বুঝতেন।

আর আমার পক্ষে এত কঠিন বই পড়া সম্ভব না।

হে হে হে হে ..............