| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

আসলে জমিদারদের সাথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদনের কিছু আশু উদ্দেশ্য ছিল। সেগুলি হলোঃ

রাজস্ব প্রদায়ক শ্রেণীকে একটি নির্দিষ্ট ভিত্তি বা বুনিয়াদ দেয়া এবং রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করা।সরকারকে প্রদেয় একটি নূ্যনতম রাজস্ব সংগ্রহ নিশ্চিত করা।রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় থেকে কর্মকর্তাদেরকে দায়মুক্ত করে তাদেরকে প্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত করা এবং জমিদার শ্রেণী ও ঔপনিবেশিক শাসকদের মধ্যে মৈত্রী গড়ে তোলা।সরকার পুরোপুরি না পারলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যগুলি অর্জনে সক্ষম হয়। রাজস্ব প্রদায়ক জমিদার শ্রেণী একটি নির্দিষ্ট ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যায়। সরকার জানত জমি থেকে বছরে তাদের সঠিক কত রাজস্ব আসছে আর জমিদারও জানতেন সরকারের প্রতি তার চুক্তিগত কি দায়দায়িত্ব রয়েছে। তার আগে অবশ্য সরকার বা রাজস্ব প্রদানকারী কোন তরফই জানত না রাজস্ব সংগ্রহ এবং পরিশোধের ক্ষেত্রে তাদের সঠিক অবস্থানটি কোথায়। রাজস্ব বিক্রয় আইন একটি নূ্ন্যতম পরিমাণ রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করে যা তার আগে ছিল না।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জমিদারদের সাথে আঁতাত গড়ার কাজে আশু সাফল্য আসেনি। তার কারন বন্দোবস্তের মূল শর্তাদি জমিদারদেরকে তুষ্ট করতে পারেনি। তবে পরে তাদেরকে অপরিসীম ক্ষমতা দেয়ার পর এবং দ্রব্যমূল্য ও মূল্যস্ফীতির আলোকে সরকারের রাজস্ব দাবি অনেক লঘু হয়ে আসায় ভূস্বামী শ্রেণী সূর্যাস্ত আইনের কবল থেকে রক্ষা পায়। আর তার ফলে সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। তার প্রমাণ সিপাহী বিপ্লব, স্বদেশী আন্দোলন এবং জঙ্গি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকালে সরকারকে জমিদার শ্রেণীর অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান।

তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দীর্ঘমেয়াদি মহত্তর উদ্দেশ্য ছিল। এই আইন পাশ হওয়ার প্রাক্কালে কাউন্সিল সভার বিভিন্ন কার্যবিবরণী এবং পত্রযোগাযোগ লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিষ্পার হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থার প্রণেতারা অনুমান করেছিলেন এই নতুন পদ্ধতি বলবৎ হলে তা প্রথমে কৃষিখাত এবং কৃষিকাজ সংশ্লিষ্ট শিল্পে পুঁজিবাদী পরিবর্তনের সূচনা করবে এবং তার ফলে দেশে একটি শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হবে। আরো আশা করা হয়েছিল জমিতে স্বত্বাধিকার এবং সরকারের চির অপরিবর্তনীয় রাজস্ব দাবির কারণে স্থানীয় জমিদারগণ ব্রিটেনের ভূস্বামীদের মতো উন্নয়নকামী ভূস্বামী হয়ে উঠবেন। মুনাফার প্রেষণা তাদেরকে তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি কৃষির বিভিন্ন খাতে যেমনঃ আবাদ বা বনজঙ্গল থেকে জমি উদ্ধার, সেচ, নিষ্পাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, যোগাযোগ খাত, কৃষিঋণ, উন্নততর বীজ, হাট-বাজার নির্মাণ, মাছ চাষ, গবাদি পালন ইত্যাদিতে বিনিয়োগে উৎসাহ যোগাবে। প্রত্যাশা ছিল, কৃষিখাতে পরিবর্তন ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পে রূপান্তরের সূচনা করবে আর এভাবে এসব পরিবর্তন সম্মিলিতভাবে অভিশুল্ক ও করের আকারে সরকারের আয় বরাবর বাড়াতে থাকবে। আরো মনে করা হয়েছিল জমিদারদের কাছে রাজস্ব দাবি চিরকালের মতো নির্দিষ্ট করে দিয়ে সরকার আগে দীর্ঘমেয়াদে যে ইচ্ছাকৃত ক্ষতি স্বীকার করেছিল এ ধরনের পরিস্থিতি তা বেশ ভালভাবে পুষিয়ে দেবে।

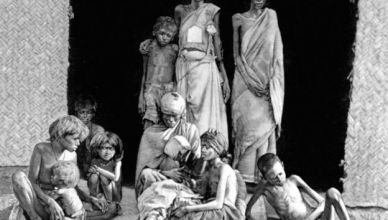

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নেপথ্যে শাসকদের যে দীর্ঘমেয়াদি প্রত্যশা ছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি। নতুন পুরানো কোন স্থানীয় জমিদারই কখনও ব্রিটেনের জমিদারদের মতো উন্নতিমুখী জমিদার হয়ে উঠেনি। গ্রামবাংলার দৃশ্যপট বদলানোর ক্ষেত্রে জমিদারদের ব্যর্থতা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন দ্বিমত ছিল না। তবে জমিদারগণ কেন এরকম আচরণ করলেন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে দারুণ মতপার্থক্য ছিল।পুঁজি সংগঠনমূলক উপকরণের সাহায্যে জমির উন্নতিবিধান না করে তারা বরং মহাজনি বিনিয়োগ, খাদ্যশস্যের ব্যবসায়, নতুন তালুক ক্রয়, বন্ড, উপকর, শহরের বিষয় সম্পত্তি, রায়তদের খাজনা বৃদ্ধি এবং তাদের ওপর আবওয়াব বা অবৈধ উপকর আরোপ ইত্যাদিতে নিয়োজিত হন। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জমিদারদের এ ধরনের আচরণ যুক্তিসঙ্গত ছিল এই কারণে যে পুঁজিবাদী বিনিয়োগের চেয়ে সামন্তবাদী শোষণ ছিল অধিকতর লাভজনক। জমিতে বিনিয়োগ কম মুনাফাজনক এবং বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল বলে জমিদারদের তাদের পুঁজি জমিতে বিনিয়োগ করার কোন অর্থনৈতিক যুক্তি ছিল না। পক্ষান্তরে ইংল্যান্ডে সে সময় কৃষিকে উৎসাহিত করার জন্য একটা শক্তিশালী শিল্পখাত গড়ে উঠেছিল। আর সেই সাথে সেই দেশের সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং জমিমালিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাংলার ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে জমিদারগণ সে ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। কৃষি খাতে উন্নতি বা প্রবৃদ্ধির জন্য শিল্পায়নের প্রয়োজন অপরিহার্য। বাংলার কৃষি অর্থনীতি কোম্পানি শাসনে সে সুবিধা হারায় কেননা এ দেশের শিল্পের ক্ষেত্রে যে বিরাট ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তাদের আমলে তা ধ্বংস হয়। ব্রিটিশ শাসনের আওতায় বারংবার দুর্ভিক্ষ, আকাল, দ্রব্যমূল্যের উঠানামা, স্থানীয় শিল্পের বিলুপ্তি, বিত্ত অপচয়মূলক বৈরি কারণ ইত্যাদি থেকে বাংলার কৃষি খাত কখনও মুক্ত থাকতে পারে নি। এ ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতি পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে অপচয়কারী ভোগবাদী সামন্ত মানসিকতা গড়ে উঠারই অনুকূল ছিল। বাংলার জমিদারশ্রেণী সে মানসিকতার বাস্তব প্রমাণও দিয়েছে।

সামন্ত মূল্যবোধের সবচেয়ে রেখাপাতযোগ্য যে বৈশিষ্ট্যটি জমিদারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরপরই অচিরে অর্জন করেন তা হলো তাদের অনুপার্জিত আয়ে জীবন নির্বাহ করা। একটা বার্ষিক নির্ধারিত অঙ্কের অর্থপ্রাপ্তির বিনিময়ে তারা তাদের জমিদারির ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ পাকাপাকিভাবে আরেক মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দেন। অর্থাৎ জমির নিরঙ্কুশ একচ্ছত্র স্বত্বাধিকারী হিসেবে জমিদাররাও আরেকটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করলেন মধ্যস্বত্বাধিকারীর সঙ্গে। জমিতে কোন মূলধন বিনিয়োগের দাবির ভিত্তিতে নয় বরং ওই জমিতে চিরস্থায়ী স্বত্বাধিকারের বলেই জমিদাররা চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করেন। স্থায়ী অধিকার লাভের ফলে এই নতুন মধ্যস্বত্বাধিকারীরাও আবার উপবন্দোবস্ত দিতে থাকে। আর এভাবে ভূস্বত্বে একের নিচে আরেক পর্যায়ক্রমিক স্তর তৈরি হতে থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে তা কয়েক স্তরে পৌঁছায়। বাকেরগঞ্জে এরকম পনেরটি স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়।

এভাবে ভূমি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সোপানক্রমিক মধ্যস্থ শ্রেণীর আবির্ভাবের সুগভীর আর্থসামাজিক তাৎপর্য ছিল। রাজস্ব জরিপ আনুমানিক ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৭০সাল এবং জরিপ ও বন্দোবস্ত কার্যক্রমের আনুমানিক ১৮৮৬সালে রেকর্ডপত্র থেকে দেখা যায় যেসব জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে তাদের পরবর্তী মধ্যস্বত্বশ্রেণী ভূমি ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছিল তাদের প্রায় সকলেই পুরানো জমিদার। মধ্যস্বত্ব মানে প্রজার ওপর খাজনার অতিরিক্ত চাপ। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে জমিদার এবং মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্তধারীর অধিকারের স্থিতি এবং খাজনার চড়াহার ও মধ্যস্বত্ব পরস্পর সম্পর্কিত। মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্তের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। সেটি হলো এ যাবৎকালের বনজঙ্গলময় এলাকায় আবাদি জমির সম্প্রসারণের প্রয়াসে এই ধরনের বন্দোবস্তধারীদের ইতিবাচক ভূমিকা।

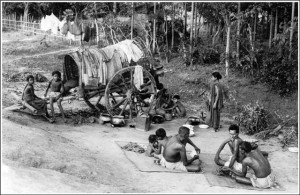

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে বিস্তীর্ণ এলাকার জলাজঙ্গলাকীর্ণ জমি আবাদ করে ফসল ফলানোর কাজটি ছিল প্রধানত এই মধ্যস্থ শ্রেণীর বন্দোবস্তধারীর কৃতিত্ব। এরাই তাদের পুঁজি সংগঠন এবং জনশক্তি খাটিয়ে এই জমির আবাদ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেয়। তবে মধ্যস্বত্বভোগীর উৎপাদনশীল ভূমিকা বিশ শতকের শুরুতে বন্ধ হয়ে যায়। তার কারণ তখন আর পরিষ্পার এবং পুনরুদ্ধারের জন্য আর কোন খালি জমি অবশিষ্ট ছিল না। তাই এর সাথে সাথে রায়তদের ঠিক উপরের স্তরটি ছাড়া সকল শ্রেণীর মধ্যস্থ বন্দোবস্তধারীর ভূমি ব্যবস্থাপনায় আর কোন ভূমিকা ছিল না। ফলে এরা নিতান্তই চাষির ফসল এবং অন্যান্য উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল এক পরজীবীতে পরিণত হয়।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট ।

![]() ২৮ শে মার্চ, ২০১৭ বিকাল ৪:৩৭

২৮ শে মার্চ, ২০১৭ বিকাল ৪:৩৭

নাইম রাজ বলেছেন: পড়ার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা ।

©somewhere in net ltd.

১| ২৮ শে মার্চ, ২০১৭ বিকাল ৪:৩৬

২৮ শে মার্চ, ২০১৭ বিকাল ৪:৩৬

রাজীব নুর বলেছেন: হুম পড়লাম। ধন্যবাদ।