| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

তানভীর আকন্দ

তানভীর আকন্দ

I am the slave of my baptism. Parents, you have caused my misfortune, and you have caused your own... - Arthur Rimbaud

মহাভারতের একটা উপাখ্যান নিয়ে বুদ্ধদেব বসু রচনা করলেন তপস্বী ও তরঙ্গিনী। সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুর সেরা কীর্তি। পরিণামহীন এক আধুনিক ট্র্যাজিডি, ট্যাজিডির ক্লাসিক্যাল সংজ্ঞা অনুসারে যাকে ট্র্যাজিডিও বলা যায় না, আবার ট্যাজিডি হিসেবে অস্বীকারও করা যায় না।

মূল কাহিনি থেকে সরে এসে নিজস্বভাবে কাহিনি নির্মাণ করেছিলেন তিনি। একটা কথা বলে রাখা যায়, বুদ্ধদেব বসুই বলেছিলেন, খ্রিষ্টীয় 'হলি গ্রেইল'-এর আদি ও ভারতীয় সংস্করণ এই ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি হতে পারে (মরচে-পড়া পেরেকের গান)।

মহাভারত অনুসারে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনিটা এরকম,

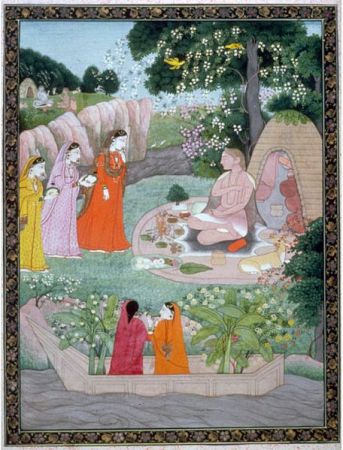

অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের সাথে অসদাচরণ করলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁকে পরিহার করে এবং ইন্দ্রও অঙ্গদেশে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন। ফলে প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়ে অঙ্গরাজ্যের সাধারণ বাসিন্দারা। সারাদেশ জলশূন্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কোনও এক মুনি, রাজাকে উপদেশ দেয়, প্রায়শ্চিত্ত করে ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে, আর মুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে এ রাজ্যে নিয়ে আসবার জন্যে। ঋষ্যশৃঙ্গের এ রাজ্যে আগমন ঘটলে বৃষ্টিপাত শুরু হবে। লোমপাদ প্রায়শ্চিত্ত করলেন, এবং মন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে আনয়ন করবার জন্যে। রাজ্যের প্রধান গণিকাদের ডাক পড়ল, ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলোভিত করে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু মুনির অভিশাপের ভয়ে সকলেই ভীত হয়ে অস্বীকৃতি জানাল। সে সময়ে এক বৃদ্ধা গণিকা এ কাজের ভার নিল। এবং গুল্মলতা আর ফুল দিয়ে সাজিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমের অদূরে নদীর ঘাটে এসে নৌকা বাঁধল। ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভান্ডকের অনুপস্থিতির সুযোগে বৃদ্ধা তার রূপসী কন্যাকে প্রেরণ করলেন আশ্রমে, মহাভারতে তার কোনও নাম পাওয়া যায় না, বুদ্ধদেব বসু তার নাম দেন তরঙ্গিণী।

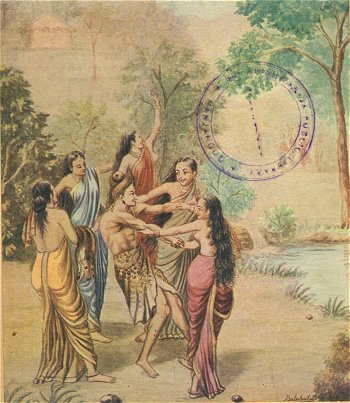

আশ্রমে তরঙ্গিণীকে দেখে ঋষ্যশৃঙ্গ তাকেও কোনও এক মুনি ভেবে সম্বোধন করলেন। এর আগে কুমার ঋষ্যশৃঙ্গ কোনও নারী দর্শনই করেননি। ঋষ্যশৃঙ্গ তার সেবা করতে চাইলে তরঙ্গিনী তা প্রত্যাখ্যান করে বলে, আমার ব্রত এই যে আমি আপনার সেবা গ্রহণ করতে পারি না, বরং আমিই আপনার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই, এবং আমার ব্রত অনুসারে আপনাকে আলিঙ্গন করব। এরপর তরঙ্গিনী তাকে বিবিধ উপহার এবং খাদ্যদ্রব্য প্রদাণ করে, এবং খেলা ও হাস্যপরিহাসের ছলে ঋষ্যশৃঙ্গকে কামপ্রলুব্ধ করে তুলে, বিদায় নেয়। এর একটা সুন্দর বর্ণনা আমরা পাই বুদ্ধদেব বসুর নাটকে। মহাভারতেও পাই, বুদ্ধদেব বসুর নাটকে মহাভারতের বর্ণনার মতো যৌনতার ব্যাপারটা এতো খোলামেলা নয় অবশ্য।

বিভান্ডক আশ্রমে ফিরে এসে পুত্রকে বিচলিত দেখে তার এ অবস্থার কারণ জানতে চাইলেন। তখন ঋষ্যশৃঙ্গ সব বর্ণনা করল। শুনে বিভান্ডক ক্ষিপ্ত হল এবং পুত্রকে সাবধান করে দিল এই বলে যে এরা রাক্ষস এবং এদের থেকে দূরে থাকতে হবে। পরবর্তী আরেকদিন আবার যখন বিভান্ডক আশ্রম ত্যাগ করে আবারও তরঙ্গিণীর আগমন ঘটে, এবং ঋষ্যশৃঙ্গ তার সাথে পিতার আশ্রম থেকে পলায়ন করে। তরঙ্গিণী তাকে নিয়ে যায় অঙ্গরাজ্যে। এবং সেখানে রাজা লোমপাদ এক বিচিত্র আশ্রম নির্মাণ করেন। আশ্রমের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার সাথে সাথেই প্রচুর বৃষ্টিপাত শুরু হয়। রাজা লোমপাদ তার কন্যা শান্তার সাথে ঋষ্যশৃঙ্গের বিয়ে দেন।

মহাভারত অনুসারে ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুকাল অঙ্গরাজ্যে অবস্থান করে এবং শান্তার গর্ভে তার পুত্রসন্তানের জন্ম হলে পুনরায় সে পিতার আশ্রমে ফিরে যায়। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর নাটকে আমরা একটা ভিন্ন আখ্যান পাই, এখানে আবারও আগমণ ঘটে তরঙ্গিনীর। শান্তার সাথে বিয়ে হলেও তরঙ্গিণীর কথা ভুলতে পারে না ঋষ্যশৃঙ্গ এবং তরঙ্গিণীও প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি। শেষ দিকে যখন তরঙ্গিণী ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে প্রেম নিবেদন করে, এবং ঋষ্যশৃঙ্গও স্বীকার করে তার জীবনের একমাত্র প্রেম ছিল কেবল তরঙ্গিণীই। এখানে একটা অসাধারণ ব্যাপার আছে, শান্তাকে ত্যাগ করে ঋষ্যশৃঙ্গ এবং তার কুমারিত্ব ফিরিয়ে দেয়, অংশুমানের সাথে তার বিবাহের জন্যে আশির্বাদ করে। নারীর কুমারিত্ব যে কেবল সতীচ্ছদের সাথে সম্পর্কিত নয় বরং একটা ঠুনকো একটা ধারণামাত্র এটাই হয়তো দেখাতে চেয়েছিলেন, এই কৌমার্য ফিরিয়ে দেবার ঘটনা অবশ্য মহাভারতেও আমরা দেখি, অন্য জায়গায়।

নাটকে আমরা দেখি, শান্তাকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি দিল ঋষ্যশৃঙ্গ, কিন্তু সে তরঙ্গিণীকেও গ্রহণ করল না, ফিরে গেল না পিতার আশ্রমেও। তরঙ্গিণীর প্রশ্নের উত্তরে ঋষ্যশৃঙ্গকে আমরা বলতে দেখি,

"কেই কি কোথাও ফিরে যেতে পারে তরঙ্গিণী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নতুন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমাকে সব নূতন করে ফিরে পেতে হবে...."

"হয়তো সমিধকাষ্ঠে আর প্রয়োজন হবে না। অগ্নিহোত্রে আর প্রয়োজন হবে না। মেধা নয়, শাস্ত্রপাঠ নয়, অনুষ্ঠান নয়—আমাকে হতে হবে রিক্ত, ডুবতে হবে শূন্যতায়।"

এইখানেই বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের চরিত্রের মধ্যে বিশশতকের মডার্নিজমের ধারণা প্রবেশ করাচ্ছেন, পরিবার, সংঘ, প্রতিষ্ঠান ভেঙে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। মানুষ হচ্ছে ব্যাক্তিকেন্দ্রিক এবং উপলব্ধি করছে,

"মানুষ তার চিবুকের কাছেও ভীষণ অচেনা ও একা" (আবুল হাসান)

বিরক্তিকর সাহিত্য বিশ্লেষণ থাক, মহাভারত অনুসারে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মের কাহিনিটা বলা যায়,

বিভান্ডক মুনি দীর্ঘদিন তপস্যা করে ক্লান্ত হয়ে যখন কোনও এক হ্রদের জলে স্নান করছিলেন, সে সময় উর্বশীকে দেখে কামাবিষ্ট হয়ে পড়েন। এবং তাহার বীর্যস্খলন ঘটে। এক হরিণী জলের সাথে বিভান্ডকের বীর্য পান করে গর্ভবতী হয় এবং যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। যার মাথায় হরিণের ন্যায় একটি শৃঙ্গ রয়েছে বলে নাম হয় ঋষ্যশৃঙ্গ এবং পরবর্তীতে তরুণ বয়সেই যে তপস্যা ও সাধনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। কোনও কোনও কাহিনি অনুসারে অবশ্য ঋষ্যশৃঙ্গ উর্বশীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করে।

ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ আছে। অর্জুন যখন, ইন্দ্রপুরীতে অস্ত্রশিক্ষা করতে যায়, সে সময়ে যুদ্ধিষ্ঠির ভাইয়ের অভাব অনুভব করতে থাকে এবং তীর্যযাত্রায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে সময়ে তাদের গাইড হয় লোমশ। নন্দা ও অপরনন্দা নদী এবং ঋষভকূট পর্বত অতিক্রম করে কৌশিকী নদীর তীরে যখন পৌঁছায় তারা, লোমশ তাদেরকে জানায়, মহাত্মা বিভান্ডকের আশ্রম এখানেই অবস্থিত, যার পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্র অনাবৃষ্টির কালেও জলবর্ষণ করেছিলেন। রোমশ তখন তাদেরকে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি বর্ণনা করে শুনায়। এ অধ্যায়ে আরও কিছু উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। রামায়নেও ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি বর্ণিত আছে।

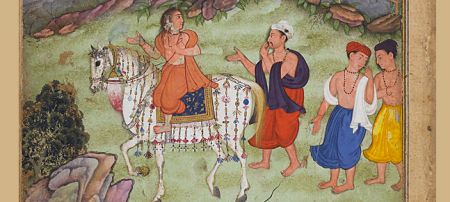

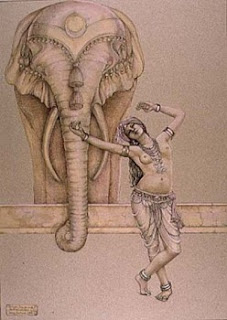

* ছবিগুলো ইন্টারনেট থেকে নেয়া, কার আঁকা বা কবেকার, তা কইতে পারি না....

![]() ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সকাল ৮:৪১

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সকাল ৮:৪১

তানভীর আকন্দ বলেছেন: বলেন কী! বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন দত্ত,বিষ্ণু দে ইনাদের বলা হয় বাঙলা সাহিত্যের পঞ্চ পাণ্ডব। রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক সাহিত্যের গোড়াপত্তনই এঁদের হাতে... বুদ্ধদেবকে বিশেষ করে বোদলেয়ার, হোল্ডার্লিন, রিলকে সহ এতো এতো য়ুরোপীয় কবিদের অনুবাদ, এবং তাঁর মৌলিক রচনায়ও, আর কবিতাবিষয় প্রবন্ধগুলির জন্যে বলা হয় বাঙলা সাহিত্যের য়ুরোপীয় মডার্নিজমের মাস্টার।

২| ![]() ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সকাল ৮:৫৭

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সকাল ৮:৫৭

চাঁদগাজী বলেছেন:

সারছেন, আমি মধুসুদন দত্তের পর, অন্যদের খুবই কম জানি।

![]() ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সকাল ৯:২৫

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সকাল ৯:২৫

তানভীর আকন্দ বলেছেন: হা হা হা... মধুসূদনও তাঁর সময়ের একটা জায়ান্ট ছিল...

©somewhere in net ltd.

১| ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সকাল ৭:৩৬

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সকাল ৭:৩৬

চাঁদগাজী বলেছেন:

মহাভারতের চরিত্রদের বুদ্ধদেব কতটুকু নতুনত্ব দিয়েছেন কে জানে, আমি শধু শুনেছি যে, এই নামে একজন সাহিত্যিক আছেন।